IRÈNE BONNAUD : Ce qui m’a frappée en lisant TRACTEUR, c’est que j’ai eu l’impression qu’il n’y avait qu’un seul personnage dans cette pièce. Un seul véritable personnage de théâtre : le tractoriste. Alors que la pièce peut, à première vue, n’apparaître que comme un assemblage de fragments disparates, une œuvre qui correspond à l’image que l’on a voulu construire de Müller dans les années 80, c’est-à-dire un écrivain post-moderne, ce qui est intrigant, c’est plutôt le caractère pré-moderne et non post-moderne de la pièce. La pièce raconte l’histoire de quelqu’un un peu à la façon des retables du moyen âge ou des polyptyques qui racontent la vie de Jésus, de la Vierge ou des saints. On a une dizaine de vignettes comme des petits tableaux de retable qui racontent l’itinéraire de cet homme. Cela commence comme une annonciation : on voit enfouir des mines dans un champ de pommes de terre, puis on voit le personnage refuser, dans un premier temps, de passer le tracteur, puis accepter, sauter sur la mine, on le voit ensuite cloué sur un lit d’hôpital, furieux d’avoir accepté cette mission, puis finalement devenant communiste de façon assez incongrue à sa sortie d’hôpital, pour enfin devenir le porte- parole de la ligne du parti. Entre ces petits tableaux, il n’y a que des ellipses.

La pièce est donc clairement construite comme un retable sur la vie d’un saint ou comme une complainte racontant l’histoire d’un criminel célèbre, chaque strophe racontant un méfait différent. Je crois que cela n’est pas un hasard. Il s’agit d’un individu bourré d’une énergie asociale dont la commu- nauté a besoin parce que l’on arrivera à construire vraiment le communisme, pour Müller, si, et seulement si, on y arrive avec des individus comme ça. Avec les gens qui étaient sans doute nazis précédemment, avec les asociaux, ceux qui sont à la pointe extrême de l’égoïsme et du « après-moi le déluge », mais aussi ceux qui revendiquent la jouissance du corps, la pleine jouissance de la vie.

On a voulu prendre au sérieux cette structure-là et raconter la fable, c’est-à- dire l’histoire de cet homme de la façon la plus claire possible et ce faisant, on est arrivé rapidement à l’idée que le tractoriste était le seul personnage que l’on suit d’une vignette à l’autre, tous les autres personnages étant des figures qui servent à planter le décor de telle ou telle station de sa vie. En plus de cette structure-là, il y a des textes que Müller met en italiques, des commentaires, des citations en tous genres, des poèmes chinois, un fragment d’Empédocle sur la création du monde, des phrases de Lénine et de Dziga Vertov, des fragments de livres ou de journaux de propagande est-allemands.

Julie de Faramond : Comment faire pour que le spectateur comprenne qu’il y a rupture entre ces fragments et le corps même de la pièce ? La forme chorale sert-elle à cela ?

I. B. : On est arrivé à une structure chorale, comme dans les retables qui comprennent en plus des tableaux relatant la vie de Jésus, des tableaux intercalaires représentant tel ou tel apôtre, ou tel ou tel saint, ou tel ou tel père de l’Église qui va parler au specta- teur entre les scènes de la vie du Christ, afin d’intégrer des passages où Müller s’adresse directement au lecteur ou au spectateur. C’est pour cela que l’on a développé une forme chorale où les comédiens se mêlent à des sortes de fantômes-marionnettes qui sont pendues au plafond et, pour moi, c’est comme si les morts se mélangeaient aux vivants et prenaient directement la parole sur la scène.

Chez Müller, il y a sans arrêt cette ambivalence du rôle des morts, parce que, d’une part Müller reprend l’idée de Walter Benjamin dans ses THÈSES SUR LA PHILOSOPHIE DE L’HISTOIRE : l’idée que la révolution n’est pas le souci de nos petits-enfants pour rendre le monde meilleur dans l’avenir mais bien plutôt une pulsion vengeresse qui est là pour réparer les torts faits aux victimes du passé, de ceux qui ont lutté avant nous. Dans cette optique, venger les morts, c’est l’impulsion insurrectionnelle par excellence. En même temps, ce que montre Müller, c’est l’ambivalence de ce processus dès qu’il est mis au service d’une machine d’état, comme celui de l’Allemagne de L’Est, dans lequel cet hommage aux morts comme impulsion insurrectionnelle est devenue, comme Müller l’écrit dans HAMLET-MACHINE, la pétrification d’une espérance.

J. D. F.: En effet, il m’a semblé que Müller, face au stalinisme, faisait une critique d’ordre, non pas politique, mais à défaut de trouver un terme mieux approprié, d’ordre existentiel. Comme s’il n’y avait pas de réponse politique possible, pas de dépassement possible de cette contradiction.

I. B. : Oui, c’est juste. On dit toujours que Müller essaie d’écrire des tragédies. C’est-à-dire que pour lui, effectivement, il y a des contradictions qui ne peuvent pas être dépassées, des contradictions « à l’arrêt », comme dirait Benjamin. Ou alors, quand on a l’impression qu’elles pourraient être dépassées, elles ne le sont que de façon extrêmement pulsionnelle dans des choses qui sont en deçà ou au-delà du discours rationnel. Il y a certaines pièces de Müller, où l’on s’échappe de la contradiction par des cris inarticulés, la violence ou la folie. Pour écrire de bonnes pièces, pensait Müller, il faut un matériau tragique, c’est pour ça qu’il considérait que la grande tragédie de XXe siècle, c’était l’utopie communiste et l’histoire de sa réalisation ou plutôt de sa non-réalisation. Ce que Müller considérait comme une tragédie, c’est par exemple la scène finale de TRACTEUR où l’on voit un ouvrier devenu communiste qui, pour convaincre les paysans d’accepter la collectivisation agricole et d’entrer dans les kolkhozes, raconte un crime de guerre qu’il a commis quand il était sous les ordres d’officiers hitlériens pendant la seconde guerre mondiale. On atteint une sorte de point abyssal de la contradiction pour arriver à construire le socialisme, on finit par se servir d’histoires des ennemis jurés : des fascistes d’hier.

Les textes intercalés dont nous parlions plus haut sont des textes que Müller a extraits de terrains où ils étaient enfouis et qui viennent de strates temporelles extrêmement lointaines par rapport à l’histoire que l’on raconte : du XVIIe siècle chinois ou du Ve siècle avant Jésus-Christ, comme si la pièce même fonctionnait sur le modèle de l’histoire qu’elle raconte. Dans le cas des phrases de Lénine et de Dziga Vertov, on a l’impression qu’elles représentent des espérances enfouies dans la terre et il suffit de creuser un peu pour les voir ressurgir. Ce n’est pas spécifique à TRACTEUR, et ce n’est pas explicite dans la pièce puisque ces citations, Müller les laisse en suspens, elles sont simplement en italique et ne sont pas attribuées à tel ou tel personnage de la pièce ou à un éventuel chœur. Cela a plutôt été une décision de notre part, décision qui, bien sûr, a été nourrie d’autres textes de Müller, en particulier d’HAMLET- MACHINE où l’on a l’impression que le commentaire et les scènes jouées finissent par s’entremêler de telle façon que le dialogue disparaît dans l’enchevêtrement des commentaires et des références.

Si l’on arrivait encore à suivre le protagoniste de TRACTEUR, un pas supplémentaire est fait dans HAMLET- MACHINE, en 1977, deux ans plus tard, dans le sens où le protagoniste devient lui-même un chœur. C’est-à-dire que le personnage de théâtre revient à une figure collective. Müller établit une sorte de tension avec une des figures les plus célèbres du théâtre en commençant la réplique d’Hamlet par « Hamlet — chœur ». Müller, à partir de HAMLET- MACHINE, construit ses personnages sur le principe de la variation sérielle.

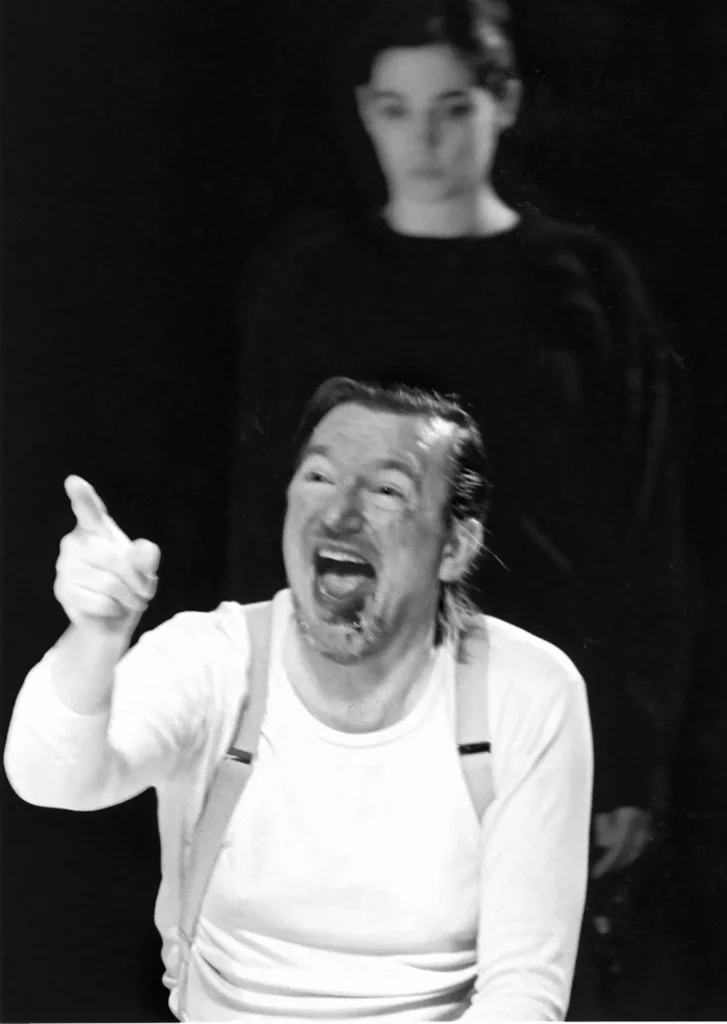

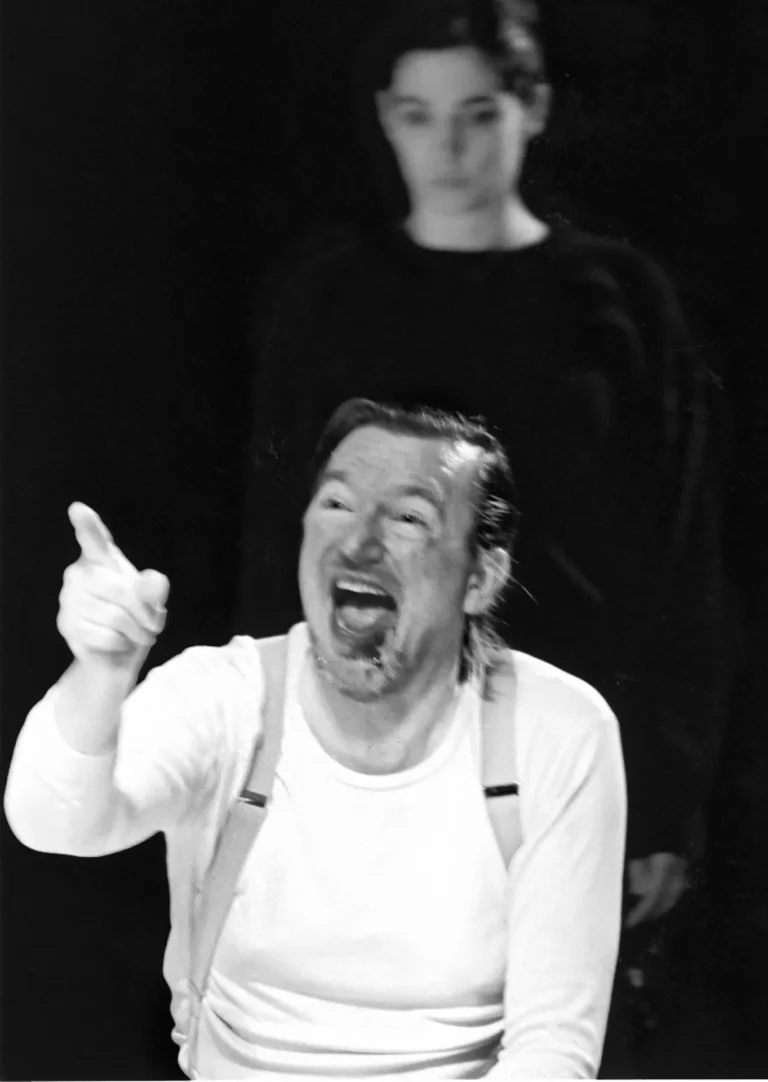

On a alors l’impression qu’au travers de personnages différents, c’est toujours le même qui revient. On a le personnage d’Ophélie qui sort de l’histoire d’Hamlet, mais, à la fin, Électre apparaît comme si elle était une variation du personnage d’Ophélie, ce qui est aberrant, du point de vue de la littérature mais c’est la façon pour Müller de faire revenir sans arrêt les mêmes figures : Électre, Ophélie, Ulrike Meinhof, sa propre femme, Inge Müller, qui s’est suicidée ; comme si tous les personnages de théâtre finissaient finalement par être aussi des revenants. Il n’y a plus l’illusion de l’individualité du personnage de théâtre mais ce sont plutôt des fantômes qui reviennent sous des figures différentes. Il était clair, pour les raisons que j’ai citées tout à l’heure, que le tractoriste serait joué par une seule et même personne, que François Chattot tiendrait le personnage, l’incarnerait au sens fort du terme, du début jusqu’à la fin de la pièce. En revanche, les répliques des figures qui apparaissent dans les différentes situations où se trouve le protagoniste, les citations et les commentaires nous laissaient dans la plus grande liberté de choix pour distribuer le texte. Nous avons donc travaillé dans un sens choral, mais sans recourir à des formes réellement chorales, comme demander aux comédiens de scander le même texte en même temps ou chercher des formes chantées polyphoniques. On a essayé de travailler d’une façon plus discrète et de faire en sorte que les quatre comédiens formant le chœur soient présents sur la scène tout au long du spectacle et disent selon une alternance assez rapide les différentes parties du texte. Par exemple il y a deux scènes dans lesquelles le protagoniste est confronté à un personnage qui essaie de lui coller une mission sur le dos. Au début de la pièce, il rencontre un paysan qui essaie de le convaincre de labourer son champ même s’il est probable qu’il y ait encore des mines dedans. Bien plus tard dans la pièce, le tractoriste, sur son lit d’hôpital, reçoit la visite d’un communiste qui essaie de lui faire comprendre le sens de son sacrifice. Au lieu de demander à chaque fois à un seul comédien de jouer ces deux personnages, ce sont les quatre comédiens formant le chœur qui se sont partagé ces rôles-là. Ils ont donc perdu leur faculté d’incarnation. Ce n’étaient plus des personnages au sens traditionnel du terme mais des formes chorales. Le travail était particulièrement intéressant pour la scène de l’hôpital, car en ne faisant plus jouer le personnage du vieux visiteur communiste par un comédien âgé devant l’incarner (c’est ce qu’avait fait Müller au Berliner Ensemble en donnant le rôle à Erwin Geschonnek, figure historique de la troupe de Brecht et réellement rescapé des camps nazis), nous avons pu nous approprier ce texte : la qualité principale du locuteur n’était plus d’être âgé, mais d’être la mémoire des luttes ouvrières et communistes en Allemagne ; et cette mémoire, de Sparta- kus jusqu’aux camps de concentration en passant par les brigades internationales et la guerre d’Espagne, pouvait être portée, déposée dans la voix de quatre jeunes comédiens. C’était une façon aussi de nous mettre en scène comme dépositaires de cette mémoire-là et de refuser l’étiquette de génération amnésique qu’on nous pose parfois sur la nuque.

J. D. F. : Du coup, c’est François Chattot qui paraît isolé face aux autres acteurs, à cause de son âge et à cause du choix de former un chœur pour représenter les autres personnages.

I. B. : François n’avait pas la même tâche que les autres comédiens. Ce que je demandais à François, c’était vraiment d’incarner le personnage, de suivre l’itinéraire de ce personnage sans essayer de gommer le caractère elliptique du récit. Le texte de Müller est extrêmement brutal dans la concision et le personnage est tellement traversé par des contradic- tions qu’on a l’impression qu’il se métamorphose d’une scène à l’autre. On le quitte, à la fin d’une scène, disant « Mon moignon, c’est le centre du monde » et, lorsqu’il réapparaît à la scène suivante, il est devenu communiste et dit « un héros économise le suivant », etc. Il fallait suivre le parcours de ce person- nage alors même qu’il est si discontinu et contradictoire.

Par ailleurs, contrairement aux autres personnages, il n’avait pas droit au commentaire parce que, d’une certaine façon, le personnage qu’incarne François, c’est le matériau même de la pièce. C’est ce que dit Müller lui-même dans un des commentaires intégrés à la pièce : peut- être que le problème de cette pièce, c’est le choix du matériau, le choix des ingrédients, l’histoire du héros amputé. François devait incarner le personnage sans jamais s’adresser au public, sans lui-même produire un commentaire de cette figure-là et sans jamais faire partie de la structure chorale d’ensemble. Le protagoniste était le matériau autour duquel la pièce s’organisait. Les quatre autres comédiens avaient une tâche bien différente parce qu’eux, au contraire, en tant que chœur, endossant, par moments, les petits rôles de certaines scènes, étaient pour moi, les organisateurs du récit, ce sont eux qui donnent les titres des scènes, qui racontent l’histoire, qui commentent les scènes, qui parlent à la place de Müller lui-même. Ce sont eux qui, comme Müller, se demandent au milieu de la pièce si cette histoire a bien un intérêt mais qui, ensuite, continuent malgré tout leur récit.

C’était compliqué pour les comédiens qui étaient confrontés à François Chattot, qui est quand même un modèle pour nous tous, je crois, et qui peut leur apporter énormément du point de vue du jeu de l’acteur. Mais en même temps, il ne fallait pas qu’ils essaient d’entrer dans la forme de jeu que pouvait représenter François dans le spectacle. Il fallait qu’ils restent dans cette cohérence chorale.

Ce n’est pas un hasard si on retrouve là la transformation d’un modèle de jeu proposé par Brecht dans LA DÉCISION. Müller s’intéressait surtout au Brecht de la fin des années 20 et du début des années 30, la période des fameuses « pièces didactiques », longtemps rejetée à l’Ouest comme à l’Est pour leur « schématisme » ou leur « aridité ». Avec la thèse de Reiner Steinweg en 1971 et les écrits de Müller de la même époque, on a vu s’opérer le retour de ces textes oubliés de Brecht, justement à un moment, l’après-68, où se posait de nouveau la question du collectif et de la constitution de ce collectif. Ce sont les pièces de Brecht qui mettent en scène un chœur et posent la question de l’individu face au collectif : l’individu doit atteindre « à sa plus petite grandeur » pour renaître plus fort au sein du collectif. Mais de façon conséquente, Brecht met en scène ce processus comme une Passion, une mort, une table rase. La forme des « pièces didactiques » ne vient pas du théâtre, n’est même pas de l’invention de Brecht. C’est une forme musicale, un genre particulier de musique chorale inventée par les compositeurs des années 20, comme Weill, Hindemith ou Eisler, pour critiquer l’autarcie de l’avant-garde musicale, en particulier de l’École de Vienne dont ils étaient souvent issus, et renouer le lien entre la création musicale et la communauté. La création des « pièces didactiques » de Brecht à partir de 1927 aurait été impensable sans l’existence alors de chorales ouvrières, de groupes vocaux amateurs qui avaient atteint un niveau musical dont on n’a plus idée aujourd’hui. LA DÉCISION de Brecht est avant tout une forme musicale, directement inspirée de LA PASSION SELON SAINT MATTHIEU de Bach qui est citée à de nombreuses reprises dans la partition d’Eisler.

Évidemment, tout cela pose de sérieux problèmes politiques. Dès 1930, Brecht et Eisler représentaient la tragédie du communisme comme le chemin de croix d’un individu liquidé au nom de la discipline collective. La structure de LA DÉCISION est particulièrement perverse puisqu’il s’agit d’une tragédie dont le héros tragique est absent : quand commence la pièce, il a déjà été liquidé. Le Jeune Camarade est mort et son cadavre même a disparu, grâce à son engloutissement dans une fosse à chaux. Son rôle est joué, face au chœur de contrôle du Parti, par un autre chœur, celui de ses bourreaux et anciens camarades.

Dans TRACTEUR, Müller reprend beaucoup de ce modèle de jeu puisqu’il s’agit encore d’obtenir l’assentiment d’un individu à sa propre mort ou à son automutilation : le tractoriste doit accepter lui aussi d’atteindre à sa plus petite grandeur. Mais Müller n’engloutit pas les contradictions et le conflit tragique dans un récit choral, comme Brecht pouvait le faire grâce à la forme du théâtre narratif. La créature, l’individu est présent sur scène et oppose toute son énergie de vie, toute sa matière charnelle et organique à avancée un peu fantomatique et mortifère du chœur.

J. D. F. : François Chattot est conduit à jouer de la manière la plus brute possible.

I. B. : C’est ce que je lui ai demandé, car pour moi, cette histoire de tractoriste, c’est un thème que Müller est sans doute allé chercher chez Büchner ou chez Brecht. C’est vraiment le thème de la créature, c’est-à-dire la créature humaine qui, sans vouloir en rajouter dans la métaphore christique, subit presque une Passion, comme dans LA DÉCISION. Le tractoriste, comme le Jeune Camarade, comme Fatzer, est un personnage qui suit un itinéraire sur le modèle du drame à stations de Strindberg et des expressionnistes allemands. Chez Müller, il y a souvent cette image de la créature clouée sur son rocher, comme dans sa traduction du PROMÉTHÉE d’Eschyle où Prométhée finit par incarner l’humanité même clouée par les dieux sur un bloc de pierre. Dans TRACTEUR, il y a aussi ce motif-là qui revient sans arrêt : celui de la chair en souffrance. C’est le corps humain traversé par l’Histoire ou par les guerres ou par l’idéal politique. Une idée qui revient souvent dans les pièces de Müller, c’est comment la politique, l’espérance ou l’utopie politique, s’inscrit sur les corps et fait subir des souffrances au corps. Le texte préféré de Müller, c’était LA COLONIE PÉNITENTIAIRE de Kafka où l’on voit le jugement s’inscrire par des aiguilles acérées sur le dos du prévenu. Du coup, j’ai poussé François à jouer de la manière la moins distanciée possible, de la manière la plus brute (évidemment, ce n’est pas du tout brut, cela demande un long travail), de la façon la plus corporelle, la plus matérielle possible.

J. D. F. : Il joue d’une manière très concrète, que l’on pourrait qualifier de naturaliste si les autres acteurs – ceux du chœur – ne faisaient contrepoint en tirant, au contraire, le spectacle vers l’abstraction. Cela me fait penser à un dispositif expérimental : on prend un individu à qui il arrive telle chose et, un peu empiriquement, on va essayer d’en extraire quelque chose d’universalisable.

I. B. : Oui, c’est exactement cela que je voulais faire. Brecht disait toujours que ses pièces de théâtre étaient comme des expériences de vivisection. Ou que le théâtre était un laboratoire pour expériences sociales. Chez Müller, on retrouve la métaphore du laboratoire de vivisection ou de la planche d’anatomie. L’écrivain est celui qui se sert de matériel humain pour écrire ses textes. Müller compare l’écrivain au chirurgien qui procède à une autopsie ou qui fait des expériences avec du matériel humain dans un laboratoire. Ici, on a un matériau humain qui est ce tractoriste et on attend de voir ce qui se passe, c’est sur ce modèle assez cruel et même effrayant que les pièces de Müller sont construites.

Propos recueillis par Julie de Faramond.