Avec son imagination débordante et son goût pour le spectacle, Mémé Pertini, l’enfant terrible de la mise en scène italienne, réalise avec Les oiseaux, adapté d’Aristophane, un spectacle de théâtre musical centré sur l’utopie de la construction d’un monde alternatif.

La comédie grecque, c’est-à-dire attique, trouve en Aristophane son principal poète comique. Plus que tout autre auteur, il essaya de susciter le rire en traitant des sujets et des problèmes de la vie publique de son temps. Sa bataille politique s’exprime dans les parabases (partie de la comédie où l’opinion de l’auteur est directement exprimée par le chœur dirigé vers les spectateurs et même vers les adversaires de l’auteur) ou dans les chants lyriques du chœur, chants d’invocation aux Dieux. Dans les oiseaux (414 AJC), les actions comiques se développent à partir de la technique du contraste et du retournement qui constitue l’élément fondamental de la comédie attique et qui consiste à renverser la réalité, pour, par la suite, en montrer les conséquences.

Le vieil athénien Pistere et son camarade Evelpide se réfugient parmi les oiseaux pour construire une sorte de république idéale, grandiose entreprise qui s’accomplira dans l’espace d’une seule journée, effaçant ainsi de façon paradoxale le concept espace-temps. La réalisation de la ville idéale se fait dans le débat utopique où le héros Pistere lutte pour convertir les autres à son idéal que la société en place rejette pour ensuite l’accepter. Le débat se base sur la démonstration suivante : les oiseaux, aujourd’hui plus misérables que tes esclaves, dominaient autrefois l’univers. A cette parabole, chère aux moralistes de tous les temps (les beautés du passé et le malheur du présent), se rattachent toutes les inventions comiques.

Les oiseaux dyonisiaques, bien qu’ils représentent une évasion fabuleuse de la réalité, expriment en même temps un point de vue très politique. L’impossibilité d’influencer le présent et de proposer des alternatives capables de s’inscrire dans la réalité athénienne explique le rêve de la ville idéale. D’une certaine façon, on peut dire qu’Aristophane a également créé la comédie politique. Toute son œuvre, en effet, est le reflet de sa lutte dans la cité où il recueillit l’amour et l’admiration du peuple dont il défendait les intérêts contre les démagogues.

Mais l’exigence d’une religion alternative, d’une reconquête de la nature de l’homme, échoue à la fin de la Comédie et l’on voit les oiseaux reprendre leur rôle d’exécuteurs des valeurs divines. Ainsi, la société que le héros comique parvient à réaliser n’est autre qu’une société carnavalesque, saturnienne, où l’on perçoit proche le moment du déclin des pères de la patrie tandis que celui des dieux est encore assez lointain. Le final se déroule de façon dramatique : les intérêts collectifs tournent toujours mal face à l’égocentrisme totalitaire du héros. Finalement, les oiseaux créent la monarchie la plus absolue sur les cendres d’un vieux rêve naturaliste et égalitaire.

Cette comédie pose de façon non-équivoque le problème du pouvoir, illustré à la fin par le mariage du héros et de Régine (incarnation même du pouvoir) arrachée à Zeus, son père. Ainsi le pouvoir coïncide-t-il avec la divinité. La clairvoyance de l’auteur et son incrédulité par rapport à cette utopie, nous sont suggérées par le fait que ni Pistere, ni les oiseaux ne savent voler. Une subtile ironie s’introduit ainsi dans l’opération : les nouveaux dieux sont incapables de prendre leur envol.

Partant de ces considérations, on devine les motivations du choix de ce travail, choix particulièrement lié à l’élément musical : que ce soit la rythmique du texte en soi ou les possibilités d’expérimenter de nouveaux sons reliés aux

individus-oiseaux. Langage théâtral et langage musical pourront ainsi se fondre et donner .lieu à un spectacle où comédiens et musiciens s’exprimeront chacun avec leur langage propre.

En conclusion, nous devons examiner comment cette lecture particulière et la mise en scène actualisent le texte d’Aristophane, si riche déjà en implications sociales et politiques plus valables aujourd’hui que jamais en proposant à nouveau le théâtre comme instrument culturel d’une réflexion sur des problèmes d’intérêt social.

La traduction et l’adaptation d’Angelo Dallagiacoma respectent la structure originale du texte et laissent l’élément fantastique dominer, puisque l’idée centrale du spectacle est une vision de l’utopie d’une tragique clairvoyance que le comique sous-tend et dissimule. Et en référence à cette utopie, se construit un monde alternatif qui se manifeste par la présence du groupe musical AreA qui interprète le chœur des oiseaux sur des musiques originales écrites et improvisées. Le récit des comédiens suit, en grande partie en play-back, justement pour affronter ces musiques de façon dialectique.

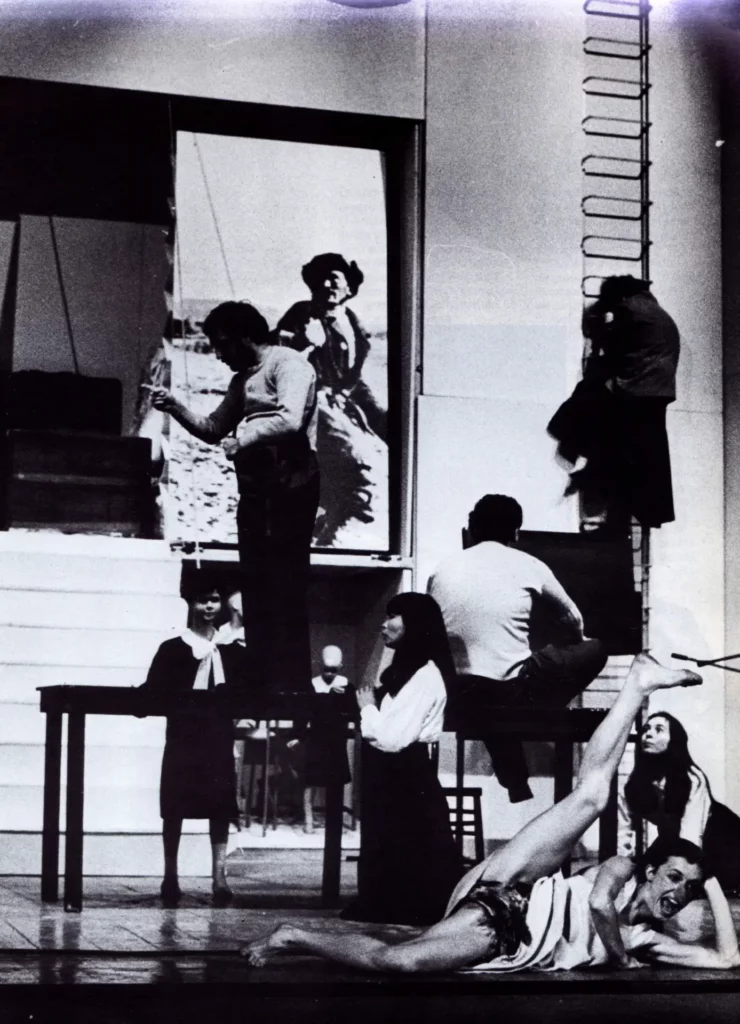

L’histoire se déroule dans une boîte scénique parfaite et blanche, créée par Antonello Aglioti, un appareillage complexe avec des parois mobiles où se dévoilent, de manière surprenante, des scènes dahs les scènes, des trappes, des échelles en acier et en bois, qui cachent au fur et à mesure des mannequins, des statues mythologiques et de gigantesques simulacres, toujours en alternance avec les instruments et les appareils musicaux omniprésents.

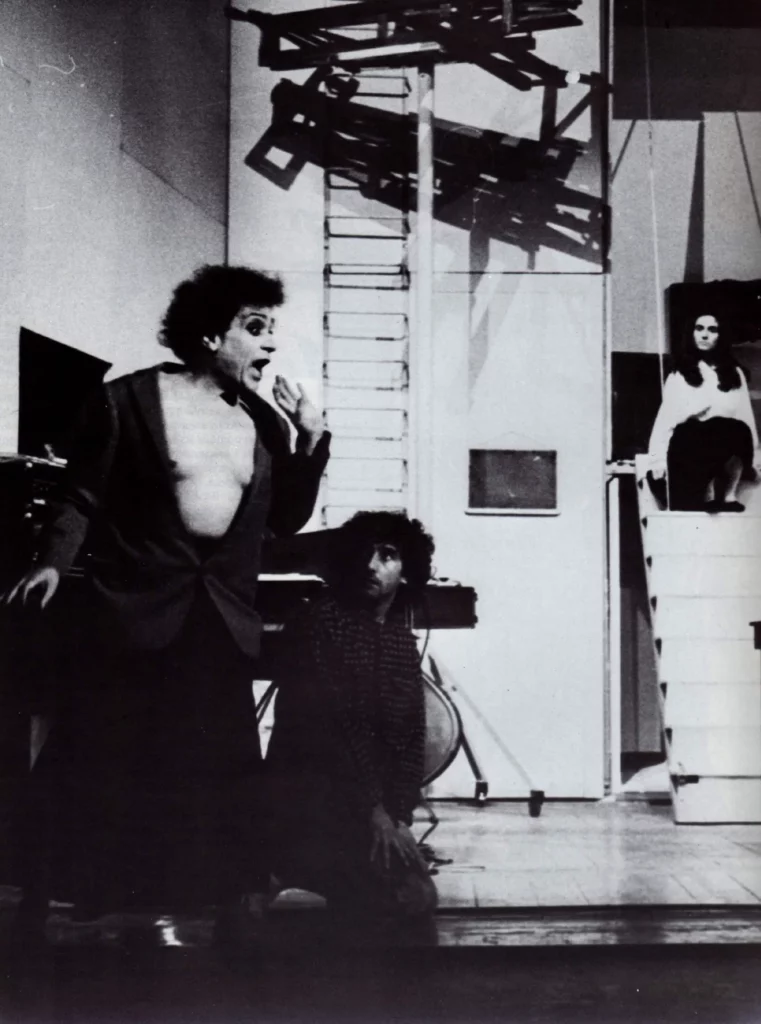

Edgar Allan Poe, lorsqu’il met en scène le personnage d’Auguste Dupin dans Double assassinat dans la rue Morgue, observe que l’imagination vraie ne peut être qu’analytique. Memé Perlini, si ce n’est la joie sournoise (ou enfantine?) qu’il a de mettre en scène le texte théâtral, me fait penser à Auguste Dupin. Il se promène sur la scène de notre catastrophe théâtrale, avec la même indifférence de Seigneur, au milieu des délits simiesques, la décomposant de façon analytique et la recomposant par la suite avec minutie et exactement selon ses propres buts, en une exaltation toute personnelle et mentale, peu visible à partir des résultats finaux. Nous sommes émerveillés par les résultats, si lointains des prémisses, qu’ils apparaissent comme des illuminations irrationnelles plutôt que comme développement logique (qu’ils sont en réalité) d’une très solide capacité de raisonnement et d’enchaînements successifs. Perlini partage avec d’autres metteurs en scène le goût de l’analyse, de la décomposition des éléments structurels du texte. Mais tandis que pour d’autres ce procédé se fait en fonction d’une reconstruction, même critique, même conçue de telle”“façon qu’elle nous représente le texte sous une lueur inattendue, originale, Perlini, lui, renonce à la reconstruction. Il descend, dans l’avant-garde européenne, plutôt des dadaïstes et des surréalistes que des constructivistes. Le texte décomposé est donc traité tel un ready-made, comme un objet trouvé et contaminé par d’autres éléments, l’image pure du 198 siècle, la musique… Le résultat, rigoureusement défini de ce point de vue formel, ne nous communique pas pour autant un type de jugement (toujours suspect d’idéologie, de nostalgie de la valeur) sur le texte théâtral en tant que le théâtre et son autre ; l’autre (contemporain) de la société moderne, de la masse dans laquelle nous vivons et de sa culture. Ainsi Perlini s’abstient-il de juger Aristophane (il serait erroné de trouver des analogies entre l’utopie réalisée de la vilie des oiseaux et d’autres tentatives non-utopiques, avec des lois ou des situations du présent}.

Il serait alors traité comme un texte d’école, ennuyeux compagnon des heures perdues (pour quelqu’un qui serait incapable de ne pas le lire, mais de l’imaginer). Par contre, il ne s’abstient pas de.nous suggérer des analogies entre la représentation théâtrale qu’il nous propose et le monde de consommation culturelle dans lequel nous vivons.

Le jeu des acteurs de la Nuova Scena — acteurs à longue expérience perlinienne la musique des AreA, les décors d’Antonello Aglioti, sont les éléments volontairement séparés, qui ne conduisent pas à une unité fictive et formelle d’une symphonie dissonante. Peut-être est-ce la seule voie possible aujourd’hui ? Mais c’est en même temps, une expérience productive d’un metteur en scène qui sent se restreindre la catégorie d’avant-garde (répondant consolateur et idéologique à une réelle condition marginale) et qui, avec ce spectacle, ouvre la voie à un théâtre moderne musical.

GIi Uccelli (Les oiseaux) d’Aristophane par la Nuova Scena de Bologne

Traduction et adaptation : Angelo Dallagiacoma

Adaptation scénique et mise en scène : Mémé Perlini

Décor et costumes : Antonello Aglioti

Avec : Eugenio Allegri, Giorgio Bertan, Brunella Casolari, Vinicio Diamanti, Olga Durano, Franco Mescolini, Franco Piacentini, Giovanni Poggiali, Tomoko Tanaka

Musique originale : AreA

avec : Giulio Capiozzo, percussions

Patrizio Fariselli, pianoforte

Ares Tavolazzi, contrebasse.