Les coups d’arrêt peuvent avoir du bon. Lorsque la pandémie ferme en 2020 les portes des théâtres, certains font le plein de captations vidéos, d’autres s’essayent au format hybride, se surprennent à rêver du théâtre d’après ou de pages blanches à remplir autrement. Le Théâtre National Wallonie- Bruxelles, quant à lui, ouvre une quatrième salle : Voix·e·s

Le projet était dans les tiroirs de Fabrice Murgia, alors directeur du Théâtre National, depuis longtemps déjà : créer un espace dédié au sonore et mettre en œuvre une programmation avec des formats exclusivement pensés pour l’audio. Proposer une saison parallèle sonore. Avec comme intérêt à court terme de donner du travail aux artistes soudain désœuvrés et, à long terme, de resserrer les liens entre théâtre et création radiophonique1. Pour Caroline Berliner, à la fois comédienne et réalisatrice radio, « le théâtre et la radio sont deux pratiques qui ont beaucoup plus de choses à se dire que le théâtre et la captation vidéo, notamment par rapport à l’espace laissé au spectateur. Là où l’image fige, le théâtre et le sonore convoquent des espaces imaginaires qui dialoguent2. » Son documentaire Être venir aller en témoigne par le questionnement de sa propre place de réalisatrice dans cette réalité qu’elle enregistre sans chercher à en faire un récit. Chaque hésitation dans la voix, chaque rire, chaque refus de répondre à la question « d’où viens-tu » dessine avec une acuité sensible à la fois les portraits de ces mineurs étrangers du Petit Château (un centre d’arrivée pour demandeurs de protection internationale) et celui, plus en retrait, de celle qui les écoute. Alors pour que ce dialogue entre des espaces imaginaires puisse exister même portes fermées, l’équipe du Théâtre National développe une Web App d’accès libre et y héberge, au rythme de trois ou quatre œuvres par semaine à partir de février 2021, tantôt des pièces sonores existantes tantôt des créations. L’occasion pour certains de s’essayer au son et de déplacer une pratique théâtrale. Ainsi du collectif La Brute et de leur spectacle de théâtre documenté Paying for it, créé en 2019 autour des travailleuses et travailleurs du sexe et dont il a fallu réinventer la forme pour que naisse le podcast La vie sans nuit. Avec comme mot d’ordre : donner la parole et la rendre audible. Et donc réapprendre à s’effacer pour la faire entendre le plus fidèlement possible, en dépit des pouvoirs du montage qu’ils (re)découvrent alors « On voulait faire une succession de portraits mais il manquait une situation, raconte Jérôme de Falloise, un des membres de La Brute. En remontant tout, on a réussi à faire croire que tout le monde était autour de la table alors que chaque personne avait été interviewée séparément. » Accompagnés par Caroline Berliner, ils découvrent l’importance du choix des micros et du matériel technique, le son mat et l’atmosphère enfantine que crée la neige ainsi que l’ampleur du travail d’écriture qu’exige la réalisation d’une pièce sonore, d’autant plus lorsqu’elle est documentaire.

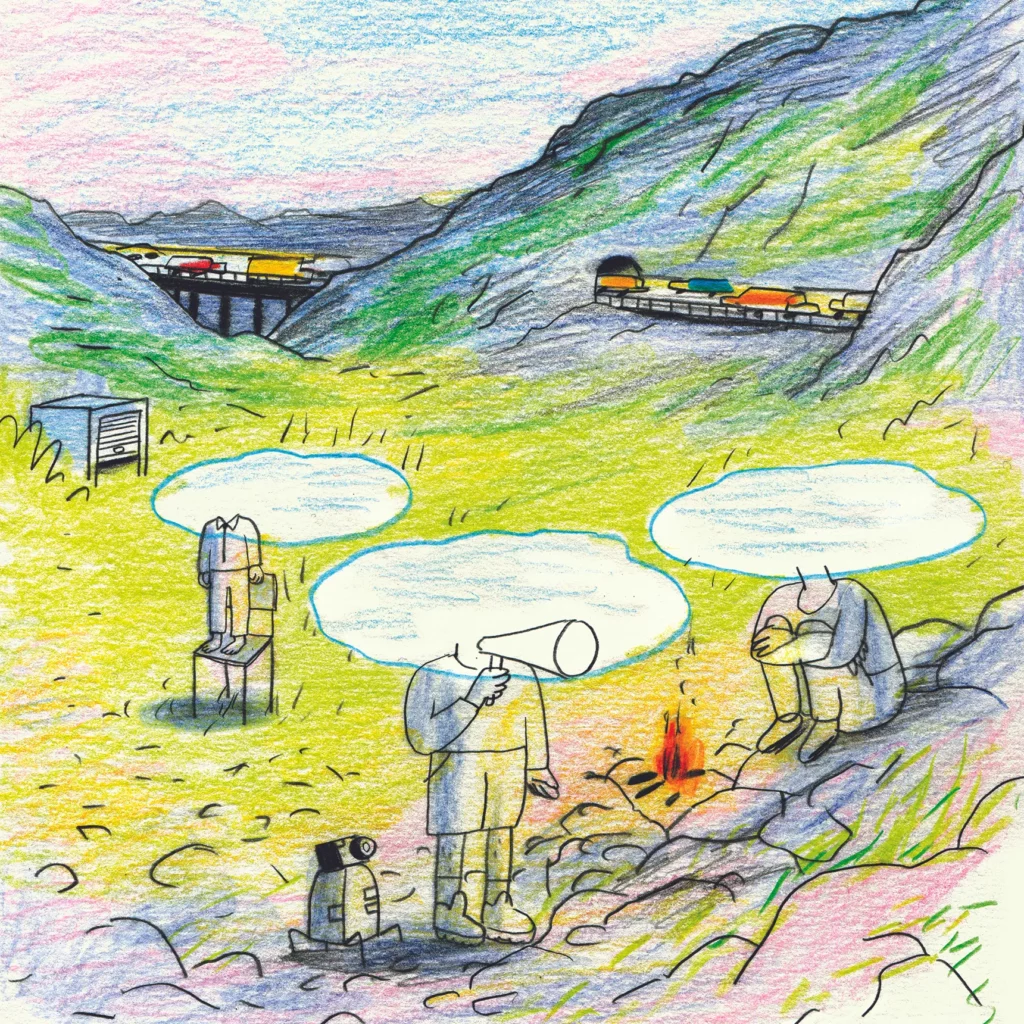

« À partir du moment où on est dans un espace avec un micro, témoigne Caroline Berliner, tout est potentiellement événement, accident, source d’attention et d’imaginaire. »

Une autre aurait pu dire : rien qu’un micro dans un espace et il y a le théâtre3.

- Sur cette relation intime et pourtant souvent oubliée, on pourra lire le récent ouvrage de Blandine Masson, Mettre en ondes, Arles, Actes Sud, 2021. ↩︎

- Extrait d’une rencontre effectuée le 6 avril 2020 au Théâtre National avec Caroline Berliner, Jérôme de Falloise

et Jeison Pardo Rojas. Voir retranscription complète sur l’extension numérique de ce numéro. ↩︎ - Est ici détournée une phrase de Sarah Kane : « Rien qu’un mot sur une page et il y a le théâtre », in 4.48 Psychose, trad. inédite Evelyne Peillier réalisée pour la mise en scène de Claude Régy (2002). ↩︎