Christine Sun Kim est une artiste sonore américaine dont le travail mêle dessin, performance et vidéo et interroge la place du son dans la société. Joanna Bailie est quant à elle compositrice. Ses créations s’articulent autour du média filmique, de la musique électronique et des sons live. Leurs œuvres ont été programmées par le festival Musica à l’occasion de deux concerts à la Cité de la musique et de la danse de Strasbourg, les 21 et 22 septembre 2021.

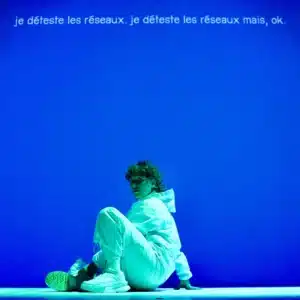

Elle est assise, côté jardin, à une table éclairée par deux lampes de bureau. Elle dispose des calques sur une puis sur les deux colonnes qu’elle a préalablement dessinées sur une grande feuille de papier blanc. Son plan de travail est projeté sur un écran en fond de scène. En face d’elle, de l’autre côté de la scène, se trouvent les interprètes : quatre cuivres (trombone, trompette, saxophone, cor) et un percussionniste à la grosse caisse. Sur les calques, des mots sont écrits, des instructions qui, dès qu’ils sont posés sur sa table, sont interprétées par les musiciens. Si certains sont de sa main, la plupart sont des sous-titres qu’elle a collectés dans des séries diffusées sur Netflix. Non pas les dialogues entre les personnages mais ceux qui décrivent les sons non articulés, les dialogues qu’on entend à peine, les sons d’ambiance et, plus rarement, la musique. Ceux qui se prêtent de manière transparente à l’interprétation musicale s’avèrent peu nombreux. Les musiciens font ce qu’ils peuvent pour donner à ces énoncés imprévus un sens musical, sans toujours y parvenir. Christine Sun Kim est une artiste sonore et visuelle et une personne sourde. Deaf, not mute, est une commande de l’ensemble suisse Contrechamps, qui l’a créée à Genève en 2019. Elle l’a composée et la dirige, mais il lui est impossible de l’entendre.

La seconde œuvre est de l’artiste et compositrice anglaise Joanna Bailie. Intitulée A giant creeps out of a keyhole (Un géant sort d’un trou de serrure en rampant), elle fut créée à Strasbourg au cours de l’édition 2021 du festival Musica. Elle débute comme une pièce de musique écrite pour un ensemble d’instrumentistes. Les musiciens s’installent, le chef prend place et ils commencent à jouer. Mais ils ne sont pas seuls. Des sons préenregistrés s’ajoutent aux leurs. Un bourdon complexe et fluctuant que des sons d’ambiance viennent de temps à autre enrichir : cloches de vaches, sons de ville, sirènes, hélicoptère, voix, etc. Musique et sons n’interagissent pas et semblent évoluer sur deux plans parallèles. En dehors des sons d’ambiance, qui relèvent du field recording1, les deux plans s’avèrent relativement statiques. L’écriture de l’ensemble est faite d’accords tenus qui évoluent lentement. Au bout de cinq minutes, une image apparaît sur un grand écran situé en fond de scène. Un travelling latéral dans une campagne aride, filmé depuis un train ou une voiture. Bientôt, une voix se fait entendre. Elle nous raconte une histoire, puis une autre. Les images et les sons d’ambiance semblent l’accompagner, illustrer ses propos. Cependant, elle fait en même temps autre chose, dont on ne se rend pas compte tout de suite : elle décrit notre expérience d’auditeurs-spectateurs, son ambivalence, son artificialité. À tel point que nous finissons par comprendre que les histoires qu’elle nous raconte ne sont qu’un prétexte, que le dispositif complexe qui se déploie et se réfléchit devant nous s’adresse à notre écoute et à notre regard, à l’évidence natu- ralisée de leur exercice quotidien.

Définir l’art sonore

Ces deux œuvres, en dépit de leur musicalité apparente et du contexte de leur programmation, relèvent de ce qu’il faut bien appeler l’art sonore (d’après l’anglais Sound Art) sans pourtant en remplir les conditions telles qu’elles ont pu être définies par Laura Maes et Marc Leman2 : elles ont un commencement et une fin, maintiennent avec les spectateurs la distance qui est celle du concert, ignorent les lieux de leur performance, ont recours à des interprètes, etc. L’une et l’autre obéissent aux codes institutionnels de la musique et en épousent une partie des usages mais font aussi tout autre chose qui ne relève pas à propre- ment parler de l’art musical. En composant et en dirigeant une œuvre qu’elle n’est pas en mesure d’entendre, Christine Sun Kim oblige les spectateurs à se demander si cette œuvre est identifiable aux sons produits par les instrumentistes et, plus généralement, si une œuvre sonore se résume à son audibilité. Il existe, me direz-vous, des œuvres silencieuses, dont 4’33 de John Cage est l’exemple le plus célèbre. Mais Deaf, not mute n’est précisément pas une œuvre silencieuse, c’est une œuvre (en partie) inaudible, ce qui est tout à fait différent. Le cas de A giant creeps out of a keyhole est plus ambigu. Elle a toutes les apparences d’une pièce audiovisuelle mixte qui mélange sons acoustiques, field recording, voix et images. Mais la relation qu’elle compose entre ces différents éléments est, me semble-t-il, tout à fait originale et relève d’une logique qui excède le champ musical.

[sous-titres] et son inaudibles