Strausberg, pour moi, c’était le signal lumineux en tête des trains qui partaient vers l’est de la ville. Le terminus du métro. S‑Bahn Linie 5 Strausberg.

Strausberg, ville de garnison du Brandebourg, à trente kilomètres à l’est de Berlin : par là sont passées les troupes de Joukov en avril 1945 – l’assaut final, les dizaines de milliers de morts des derniers jours. Je me demande si on voit Strausberg dans le documentaire de Chpikovski et Raizman, La Prise de Berlin, Grand prix à Cannes 1946. J’essaie de superposer ce que décrit Müller – « souvenir d’une bataille de chars », les déserteurs pendus aux réverbères, « langue dehors » – et les images du film. Je pense aux opérateurs soviétiques, qui étaient en première ligne du front et y mourraient ; au montage d’Elizaveta Svilova, la femme de Vertov.

Strausberg, comme d’autres communes autour de Berlin, est connu aussi pour ses lacs, on va s’y baigner ou y faire de la barque ou d’autres choses encore. Dans une nouvelle de 1953, Histoire d’amour, Müller décrit un couple qui a sa première expérience sexuelle là, sur le rivage. C’est une histoire d’amour triste où on se quitte à cause de grossesse non désirée et de veulerie. La hantise de tomber enceinte, le mariage de convenances, la peur d’être enfermé dans un quotidien petit-bourgeois : Müller ne cache pas dans son autobiographie, Guerre sans bataille, qu’il a eu lui-même des histoires de ce genre. Les préservatifs crevaient parfois. Müller mentionne la marque : FROMMS ACT. La première au monde, « aryanisée » sous le nazisme, nationalisée en RDA. L’inventeur juif Julius Fromm est mort en exil, quelques jours après la fin de la guerre.

Matthias Langhoff raconte ça dans un texte qu’il a adressé à l’équipe de son spectacle Rivage à l’abandon Matériau-Médée Paysage avec Argonautes, ou RMP, comme il dit. « Müller et moi, on les achetait pour 80 pfennigs au distributeur automatique, ces préservatifs qui nous protégeaient des maladies sexuelles et de la fondation d’une famille. »

Casino, le mot d’après, c’était des cigarettes de RDA qu’ils ont fumées tous les deux dans leur jeunesse, pas en même temps : Langhoff est né en 1941, Müller en 1929.

Avoir vingt ans en 1949

Müller dit qu’il habitait encore en Saxe, où il participait à des ateliers pour jeunes écrivains. 1949, c’est peut-être l’année où il est allé pour la première fois à Berlin. Le 31 octobre 1948, la ligne du S‑Bahn avait été prolongée jusqu’à Strausberg. Peut-être l’a‑t-il prise à ce moment-là, ou quelques années plus tard. Dans un poème ancien dont des bribes sont passés dans le texte, « les Argonautes au front plat », ce sont les ouvriers du faubourg qui prennent le métro pour aller à l’ouest de la ville. Pour trois semaines de salaire, ils peuvent se payer une visite au peep-show, au cinéma, ou au bordel, pendant que leurs femmes à la maison s’occupent du ménage, de la lessive, de faire des enfants. Dans la marge, Müller a juste noté : S‑Bahn.

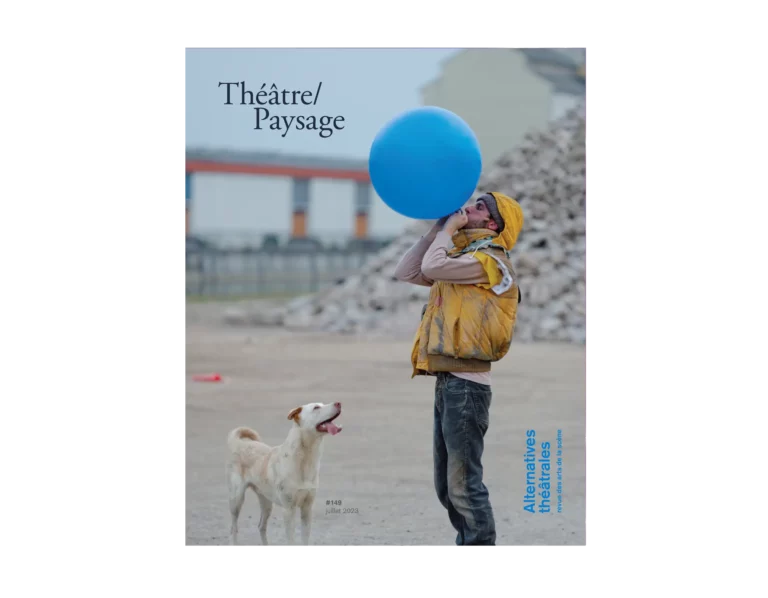

En 1949 aussi est parue la nouvelle d’Anne Seghers Le Navire des Argonautes. Un homme d’un certain âge revient, après un long périple, dans sa ville, une ville portuaire, en ruines. Des gens, qui étaient enfants autrefois, ont l’impression de le reconnaître, mais pas vraiment. Sa tête leur dit quelque chose, mais c’est devenu, pour eux, un étranger. Il a rapporté une sorte de toison jaune qu’il porte sur ses épaules, supposée le rendre invincible. Il a un charisme évident, une aura, il revient de très loin. Une fille tombe amoureuse de lui, est poignardée par son fiancé. Un adolescent l’admire, une femme, harcelée par son mari, trouve, après leur rencontre, la force de s’en aller. Lui est surtout fatigué. Le navire de son périple est suspendu dans un arbre, c’est devenu un monument. Il se couche en-dessous pour dormir. L’orage se lève, il entend les cordes grincer, sauter l’une après l’autre. Il pourrait se lever mais la lassitude l’emporte. À la fin, il est écrasé par l’épave du navire qui lui tombe dessus.

La mythologie grecque rapporte ainsi la mort de Jason, écrasé par l’épave de l’ARGO, mais c’est un motif qui se retrouve partout chez Müller : la révolution écrasée par son propre monument, « la pétrification d’une espérance ». Aussi énigmatique que soit la nouvelle de Seghers, on a peine à ne pas penser aux exilés anti-fascistes qui sont revenus, après-guerre, dans Berlin en ruines. Bernard Umbrecht rappelle un passage des mémoires de Wolfgang Leonhard, rentré avec le futur chef du régime, Walter Ulbricht, de Moscou : « L’itinéraire exact de notre route ne se révéla qu’en chemin. Nous avions d’abord atteint Custrin-sur‑l’Oder et de là nous sommes allés en direction de Strausberg, peu avant Berlin. Il y eut là plus tard le siège du ministère de la Défense de la RDA. […] C’était le champ de bataille sur lequel le maréchal Joukov avec deux millions et demi de soldats avait percé vers Berlin. Nous étions assis dans nos limousines et traversions d’incroyables destructions1. »