DEPUIS TOUJOURS j’ai aimé le petit format… Jeune, je déplorais la translation ratée d’un tableau de taille moyenne sur la guerre d’indépendance signé par le maître roumain Nicolas Grigorescu en tableau aux dimensions vastes, devenu ainsi rhétorique et affecté. L’extension l’avait démuni de son intensité initiale et fait basculer du côté de l’art officiel. Le peintre discret érigé en partisan d’une cause, c’est ce que la reprise géante avait produit. Chaque fois que je le retrouvais accroché pompeusement sur les murs du Musée National, j’éprouvais la nostalgie de l’autre, premier. Le rejet du grand format remonte loin !

L’envers du grand format

Plus tard, les déploiements festifs sur la place Rouge ou dans les capitales de l’Est réconfortaient ma crispation : portraits démesurées, scènes de genre édifiantes… le grand format me semblait être toujours du côté du pouvoir. Pratique fautive de servitude volontaire ! L’hommage aux leaders ne pouvait s’accomplir que par la disproportion des toiles et des monuments. Instrumentalisation de l’art, mais peut-on appeler « art » l’art officiel à ce point docile ? Son ampleur semblait être la garantie du succès auprès des masses. Et comment ne pas évoquer ce souvenir dérisoire d’une ville de province qui possédait deux statues d’un prince local et où un ancien apparatchik souhaitait en rajouter une autre. « Pourquoi ? il y en a déjà deux !» demandai-je étonné. « Oui, mais aucune à cheval » répondit le zélateur obstiné. Le grand format lui apparaissait comme étant seul à même de rendre véritablement hommage au héros national. Nostalgiquement, je me suis rappelé alors la belle statue de Pessoa dans le café qu’il fréquentait à Lisbonne où l’écrivain, à hauteur d’homme, assis à une table se confondait avec les consommateurs que nous étions. Les maîtres du monde veulent paraître sur des toiles immenses et polluer la vue des villes par des statues géantes. Mais, juste retour des choses, leur chute politique entraîne également l’écroulement des œuvres grand format qui leur ont été consacrées. Quel bonheur d’assister à la mise à mort de ces statues, où que ce soit ! On respire mieux.

Il y a plus de vingt ans, à l’aurore du grand format dans l’art moderne j’entrais, au Palais de Tokyo, dans une exposition sur le baroque contemporain, et, espiègle, l’ami italien qui m’accompagna formula un diagnostic symptomatique : « Les appartements deviennent de plus en plus petits et les toiles de plus en plus grandes ». Il pointait l’inadéquation entre l’espace privé et les œuvres… « Parce que l’art s’officialise de nouveau », répondis-je. « À la place des mécènes romains s’installent les directeurs des musées contemporains ». Le grand format en dépend, la finance est aux commandes. Le peintre s’échappe, certes, à l’intérieur bourgeois comme bon nombre de ses pairs l’ont souhaité, mais il reste dépendant de l’accrochage dans les musées ou, pire encore, de l’anonymat des réserves. Triste sort pour ces vainqueurs innés que sont les partisans du grand format !

L’appétit du grand format

Il y a une disposition intérieure propre au grand format, épique, musicale, picturale. Elle définit les artistes autant que les consommateurs. Ma femme adore, pendant l’été, plonger dans une interminable saga : Thomas Mann, Musil. Moi, j’abandonne là où elle poursuit, s’égare, se retrouve. Un ami cher m’a entraîné, il y a des années, à une prestation du grand chef Sergiu Célibidache avec son compositeur fétiche, Anton Bruckner. J’ai cru m’évanouir, faillir tandis que lui restait, des heures durant, prostré dans la loge qui nous avait été offerte. Discourtois, je n’ai pas résisté. Trop long… Tchekhov admirait Tolstoï, mais craignait l’ampleur de ses romans que Woody Allen avouait avoir lu en lecture rapide. « GUERRE ET PAIX ?… Oui, il s’agit de la guerre » répondait ironiquement cet amoureux du petit format. Je déteste l’exercice du TGV dans la consommation de l’art, mais la lenteur extrême de la micheline m’ennuie également. Comment approcher le grand format ? Il suffit de l’exalter pour en être dégoûté davantage comme lorsque, officiellement invité, j’assistais, au Louvre, au dévoilement des NOCES DE CANA de Paolo Véronèse récemment restaurées. Une œuvre de l’épate, de la platitude, tableau abusivement mis en scène. Mise en scène à la gloire… peu importe de qui.

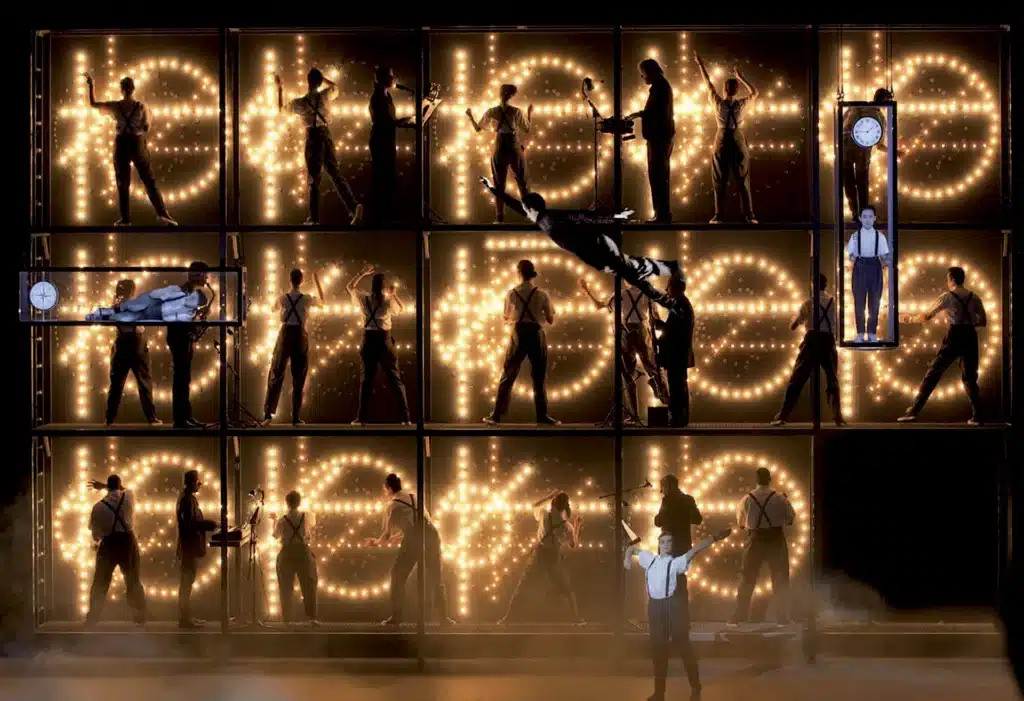

Ce soir-là j’ai détesté, plus que jamais, le spectacle de la peinture. Pour tout ce qu’il comporte comme excès d’apparat. Le grand format, me réplique-t-on, se rattache au théâtre, oui, admettons-le, mais au théâtre que je n’aime pas. Théâtre de célébration, théâtre de l’exposition que souvent la peinture ou la sculpture d’état, hyperboliquement, surenchérissent. Je n’en suis pas leur affectueux partenaire, mais plutôt leur irréductible adversaire.