Comment prévenir les enfants que la vie dans laquelle ils et elles s’apprêtent à plonger est pleine de pénombres et de délires ; que sa splendeur, ses puissances enivrantes sont doublées à chaque détour de perte, de confusion et de danger ? C’est la question que Joël Pommerat semble poser dans ses adaptations de deux contes fondateurs de l’imaginaire occidental moderne : Pinocchio (créé en mars 2008 à l’Odéon, à Paris) et Cendrillon (créée en octobre 2011 au Théâtre national, à Bruxelles).

Si le metteur en scène est bien loin de pratiquer un théâtre dont on pourrait extraire des messages simples, les contes, par essence, relèvent de récits moraux – souvent des mises en garde – à travers lesquels les cultures se racontent, à elles-mêmes comme à leurs enfants : elles y expriment ce qu’elles sont, les valeurs qui les fondent, et la manière dont elles se mettent en lien avec la sagesse accumulée du passée1.

La trame narrative des deux contes de Pommerat ne s’éloigne pas fondamentalement de leurs formes les plus connues (à l’exclusion des films animés de Walt Disney) : Les Aventures de Pinocchio, récit d’un pantin, écrit par Claudio Collodi (1883), et le conte Cendrillon, écrit à partir d’une retranscription orale par Charles Perrault (1697), puis les frères Grimm (1812).

Dans le récit de Collodi, Pinocchio, un personnage à mi-chemin entre la vie et l’artifice, est une créature déroutante, exaspérante de caprice et d’arrogance. Mais bien qu’il soit désobéissant, menteur et égoïste, il se confronte aux épreuves (sa métamorphose en âne et son passage dans le ventre du monstre marin) avec courage et, peu à peu, Pinocchio se transforme en un vrai petit garçon. L’adaptation de Pommerat prend des libertés importantes par rapport à la version originale. Par exemple, dans le conte de Collodi, Pinocchio devient humain parce qu’il s’est réformé en profondeur par le travail et l’abnégation. Chez Pommerat, cette mutation est plus intérieure. Elle est liée à une prise de conscience sur la responsabilité (il commence à changer lorsqu’il se rend compte qu’il a blessé son père) et le langage (il apprend à dire la vérité). De plus, Pinocchio réalise que certains de ses défauts ont du génie, puisque c’est grâce à sa bavardise que lui et Gepetto seront recrachés par un monstre marin qui n’en peut plus d’entendre les histoires interminables du garçon de bois. Ce n’est pas tant la supposée mauvaise nature (fantasque et paresseuse) de Pinocchio qui est remise en cause, que le monde des adultes, souvent brutal et individualiste, bien pire dans ses travers que la cruelle désinvolture du jeune Pinocchio.

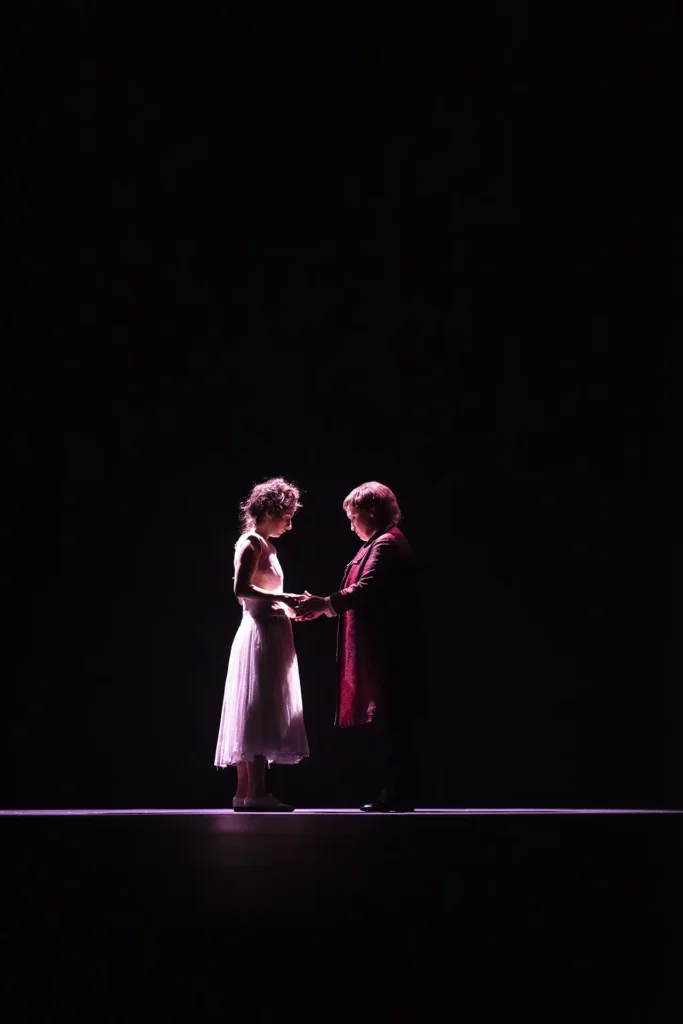

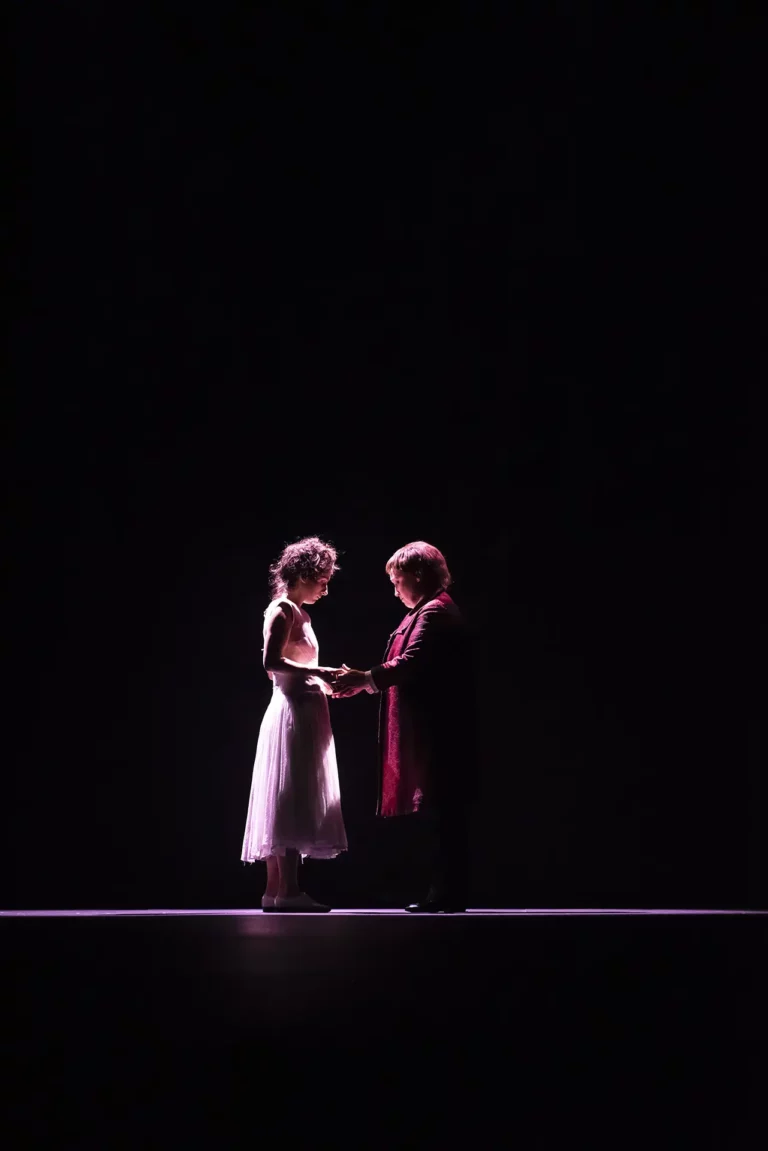

De même, Pommerat garde la structure et les éléments de base de Cendrillon : la jeune fille maltraitée par sa belle-famille ; le bal et la rencontre avec le prince ; la chausse perdue et sa recherche ; la reconnaissance et l’amour triomphant. Les personnages clés sont modernisés : la belle-mère et ses filles sont des Bruxelloises superficielles vivant dans une maison de verre contre laquelle les oiseaux ne cessent de s’écraser ; Cendrillon ne sera nommée qu’une seule fois par ce prénom, et ce par le prince, car le reste du temps elle est appelée « Sandra », « Cendrier » ou « la très jeune fille ». À l’instar de Pinocchio, sa transformation est intérieure : Sandra ne devient pas une « princesse », mais une jeune fille qui fait l’expérience d’un amour réciproque et se libère d’une culpabilité écrasante liée à la mort de sa mère. Cette métamorphose n’est pas magique : il n’y a ni baguette ni pantoufle de verre, et d’ailleurs la fée est de mauvaise humeur. Sandra n’est pas non plus sauvée par le prince ; il s’agit plutôt d’une rencontre entre deux êtres blessés par la perte de leur mère respective. Sandra renaît intérieurement, prenant conscience de qui elle est, de son désir et de la présence persistante, positive, de sa mère dans sa vie.