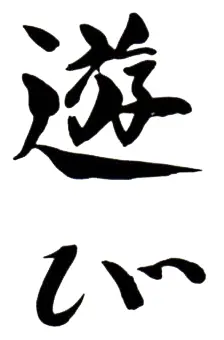

Daniel De Bruycker : Parmi les danses millénaires du bugaku, il en est une nommée Soriko où le danseur arbore le plus étonnant des masques : appelé zômen, « image-visage », c’est un simple carré de tissu, pendant devant la face comme un store à une fenêtre, avec quelques traits stylisés à l’excès qui finissent par évoquer les traits d’un visage. Onze siècles plus tard apparaît une autre danse, le butô, avec ces visages crispés en une grimace inamovible, d’une fixité si excessive qu elle n’exprime bientôt plus rien du tout ; ou alors c’est Oono Kazuo, les traits absents sous une épaisse couche de fard blanc et mat, comme chez les onnagata1 du kabuki qui imitent si bien la face de bois des poupées du bunraku — autant de genres où il s’agit pourtant d’incarner la passion à ses extrêmes ! Au kabuki encore, ce sera le maquillage kumadori2 et ses mufles tellement caricaturaux qu’eux non plus ne peuvent servir à rien exprimer, tandis que les fantômes et les déments du nô portent ces masques géniaux, dont l’expression passe de la joie à la terreur selon l’incidence de la lumière — masques qu’on appelle omote, d’un mot qui signifie à la fois visage et surface, ce qui révèle et ce qui dissimule. A quoi riment tant de masques ?

Gunji Masakatsu : Essentiellement à ceci que le Japon envisage toujours toute chose au sein d’une structure ou d’un ensemble au sein duquel figure également le contraire de cette chose. Naître, ici, c’est avoir été mort. Être, c’est être au milieu de, avec la droite à sa droite et la gauche à sa gauche.3 L’omofe, l’inexpressivité du visage, dans un tel contexte, provient du fait que toutes les expressions sont dans l’inexpressivité : choisir d’en exprimer une, c’est nier implicitement toutes les autres expressions possibles ; n’en exprimer aucune, c’est laisser sa chance à chacune. C’est moins un procédé qu’une morale et une métaphysique de l’art : en fait, la vie est un leurre, nous ne sommes pas vraiment en vie. Mais l’art, quant à lui, doit chercher à être vrai ; c’est pourquoi, pour créer de l’art, il faut tuer tous les aspects du vivant pour ne laisser que l’inexpressivité, car il importe d’exprimer non pas ce qu’il y a à exprimer mais bien le fait que la vie qu’on exprimerait ainsi est un leurre, une fausseté.4

L onnagata est un merveilleux exemple de ceci, lui qui plutôt que d’exprimer la féminité préfère nier en lui tout aspect masculin — en japonais, je dis qu’il les tue : koroshite, koroshite — afin de devenir féminin par la suppression de sa virilité.5 Pour obtenir la vraie expression, il faut ainsi se débarrasser de toutes les fausses expressions, celles que suggère le naturel : tout cela doit être ôté avant de parvenir à l’expression vraie.

Don Kenny : Paradoxalement, c’est particulièrement apparent dans le kyôgen, où à l’inverse de tous les autres styles du théâtre japonais on n’a rien derrière quoi se cacher, ni masque, ni maquillage peint, ni costume, ni décor ou éclairages, tous ces procédés qui aident à évacuer l’humain à l’état brut. Ainsi l’acteur de kyôgen doit constamment se souvenir que, si c’est en effet un théâtre réaliste par son contenu, dès qu’il se laisse aller au réalisme du jeu, dès qu’il tombe dans le rôle, tout art disparaît et ce n’est plus du kyôgen mais juste encore du théâtre occidental !

D.D.B. : Un des aspects de cette inexpressivité semble être de favoriser la catharsis : du nô comme du butô on a pu dire qu’ils tendaient ainsi un miroir vide au spectateur afin que celui-ci y projette sa propre expression…

G.M. : A ceci près qu’au Japon, habituellement, un miroir ne sert pas à se voir dans l’état présent, mais bien dans le futur, voire le passé parfois. Quel que soit le cas, le reflet dans le miroir nous parle d’un état différent, d’une autre dimension de celui qui s’y reflète, comme dans le cas de l’acteur nô.6

On dit, au Japon, que si une femme va à la toilette ou en tout autre endroit où elle est vraiment seule à seule face au miroir, elle pourra y voir se refléter le visage de son futur époux. De même, on disait jadis qu’une femme enceinte ne doit jamais regarder dans le miroir, car on ne sait jamais ce qu’elle pourrait y voir de bon ou de mauvais7, et cela serait déterminant pour l’enfant qu’elle porte.

Ainsi le miroir, pour les Japonais, était tout sauf un objet indifférent et, plutôt que de le laisser là à refléter n’importe quoi, on le couvrait d’un linge qu’on n’ôtait que pour certains usages spécifiques.