Il y a, certes, une facilité dans le refus de proposer une perspective, d’organiser un ensemble —mais il y a, aussi, une volonté de respecter, à la japonaise, le détail. Le détail cadré, celui qu’on détache afin de l’approcher avec soin et minutie. Là où l’on miniaturise pour mieux concentrer le réel, on préfère le regard de prés. Cette focalisation entraine l’oubli de l’étendue environnante, du spectacle comme de la ville, et elle permet de voir le petit, le petit comme modèle réduit. Lorsqu’on dit que les Japonais sont sensibles à la beauté et insensibles à la laideur, on reconnaît à quel point ils peuvent isoler la beauté dégagée de tout parasitage limitrophe. Rien d’autre ne disperse l’attention. L’Occidental, qui a plutôt le sens de la perspective d’ensemble, a besoin de l’éloignement dans l’espace et dans le temps pour réaliser une pareille délimitation. C’est pourquoi il fait de la cohérence d’une ville la valeur suprême, tandis que le Japonais la traite avec indifférence. L’écrit européen consacré au Japon a occulte souvent ce qu’un Occidental déteste au Japon. Ily a là un délit d’omission : le Japon de Barthes ne coïncide pas avec celui qu’on rencontre. Mais, une fois de retour, on se demande si la « fiction symbolique » qu’il a bâtie n’est pas plus opérante que le discours, sceptique et méfiant, de la vérité.

Si, un jour, il me semble possible d’écrire sur la réception du spectacle et sur tout ce qu’il déclenche comme consommation autour de lui, face au spectacle lui-même, je me sens inapte à articuler un discours… Il ne me reste alors que la solution de l’écrit fragmentaire ressenti comme un manque. Mais qui, tout de même, veut préserver la trace de certaines séquences du théâtre japonais. Les séquences de l’excès. Du regard éveillé.

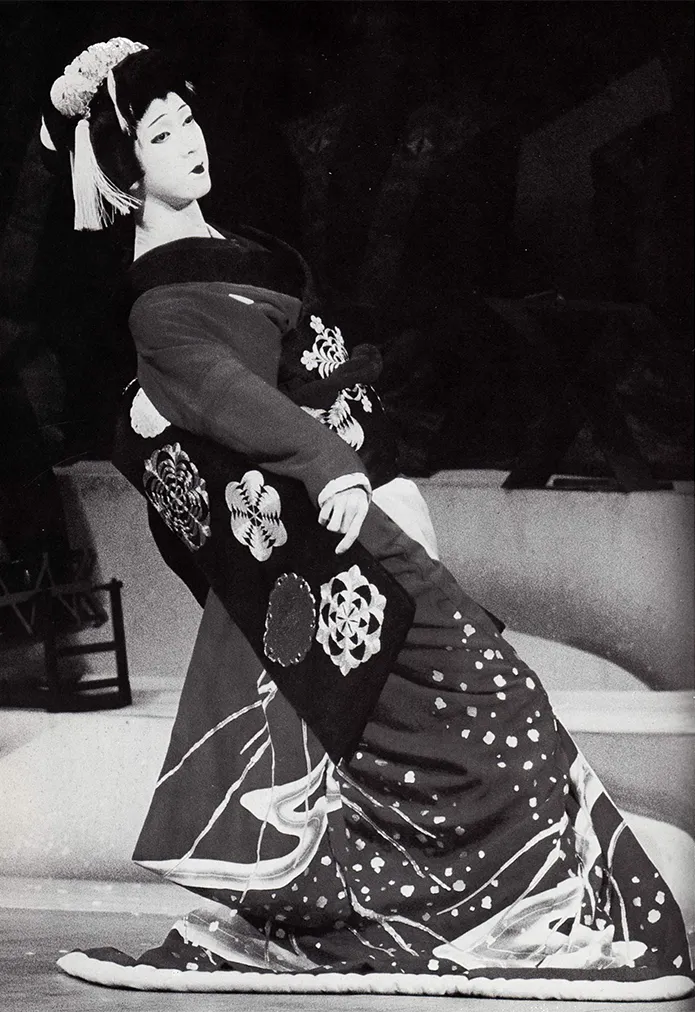

La Joconde du kabuki

« Qu’as-tu aimé le plus ? » ai-je demandé à un ami qui venait de visiter le Louvre pour la première fois. « La Joconde » avoua-t-il sans complexes. De retour du Japon, à la même question je répondrais comme lui : « Tamasaburô, la Joconde du kabuki. »

Chez les onnagata habituels — ces acteurs qui jouent des femmes — la présence du corps masculin ne s’efface pas intégralement, elle coexiste avec les signes de la féminité. Chez Tamasaburd, par contre, cette coexistence du masculin et du féminin cesse d’être saisissable pour ne plus persister que mentalement. Et l’ambiguïté, comme devant la Joconde, règne. Elle nous entraine dans le vertige de l’illusion que seule là pensée vient apaiser. Si les autres onnagata citent la femme avec tout ce que cela suppose comme distance par rapport à la réalité, Tamasaburô, lui, l’incarne dans son essence même. Le corps s’interdit toute stabilité et Tamasabur alterne des pas précipités avec des stop-cadres dans un déséquilibre à la limite de la chute. Il se penche, se courbe, se décale, bref grâce à la souplesse de sa colonne vertébrale, il rend passagère toute verticalité. Ainsi, par ces vibrations, la femme apparait comme un être perpétuellement en proie à la cassure, à la destruction. C’est la vision de la femme japonaise que le corps de l’onnagata de génie parvient à matérialiser.

Lorsque j’ai vu Tamasaburô pour la seconde fois, j’étais loin, dans une loge qui surplombait légèrement la salle et à son apparition sur le hanamichi, le pont aux fleurs qui traverse le public, je n’apercevais pas ses pieds. Il me semblait qu’il flottait au-dessus de la tête des spectateurs, pareil à une poupée de bunraku qui ne touche pas la terre, comme disait Claudel. Ainsi, Tamasaburô rappelait les origines du kabuki issu du bunraku. Chez lui, la femme revêtait l’aspect d’une marionnette manipulée par un pouvoir invisible.

Tamasaburô éblouit, mais outre la maitrise du langage, cela ne vient-il pas aussi de la qualité de son corps léger, frêle, nerveux ? Est-ce qu’en Occidental je ne suis pas fasciné par le contrôle des signes autant que par l’assimilation « réaliste » au corps de la femme. Certainement, car on n’arrive pas à se libérer de l’héritage de la mimésis même si ici elle est violemment attaquée par la convention. Je me suis souvenu au Japon des photos de Mei Lan-fang, le grand acteur chinois qui étonna Brecht à Moscou en 1935. Il était beau, mince, élégant comme Tamasaburô maintenant. Brecht n’a-t-il pas été sensible à toutes les techniques de distanciation en raison aussi du corps de l’acteur qui incarnait des femmes ? Aurait-il réagi pareillement face au corps d’un vieil acteur épais, massif, aurait-il subi la révélation d’un langage conventionnel sans la beauté réaliste d’une silhouette ? La question me revient à l’esprit quand je vois Le héron, nô de Zeami, où un adolescent à la taille gracile danse le vol de l’oiseau. L’acteur lourd, au cou ridé qui joue une femme provoque par la beauté de la danse l’émotion du théâtre, tandis que l’acteur jeune qui atteint la perfection (est-ce un leurre d’Occidental ?) ajoute, lui, l’émotion du personnage. Pour moi, je le reconnais, le plaisir théâtral s’accroit dès qu’à l’art du jeu s’ajoute la concordance entre la nature d’une fiction et la vérité d’un corps. Dans cette appréciation persiste, certes, le souvenir lointain de la mimésis.

Une mimésis sur fond de convention. Dans le kabuki, on pratique parfois, avec un art extrême, la jonction qui peut nous sembler bâtarde — souvenir des origines où kabuki et bunraku étaient encore proches — du dramatique et de l’épique, d’un je et d’un il. À la fin d’Asagaka Nikki, Tamasaburô joue du shamisen et chante le désespoir d’amour d’une jeune amante aveugle, tandis qu’à côté un récitant crie pathétiquement la même souffrance. Leurs voix s’entrecroisent, se répondent, s’embrassent :la voix du dedans et la voix du dehors, le personnage et le conteur, le subjectif et l’objectif. Mais à cela s’ajoute de surcroît la confusion de l’onnagata où l’homme joue une femme. Le personnage ainsi montré n’a pas la consistance illusionniste du personnage occidental : il est d’emblée sous le signe du doute, doute qui chez Tamasaburô rend l’illusion lyrique. L’homme chante la détresse d’une femme et un autre homme lui répond en s’accompagnant au shamisen. Illusion et distance ne font qu’un et de leur simultanéité jaillit un miracle de théâtralité : le miracle de l’émotion imitée comme si elle était vécue — l’être donne quelque chose de lui-même dans toute imitation accomplie avec justesse — et de la parole qui la raconte avec émotion. Emotion dramatique et émotion épique sur fond de convention théâtrale.

Le plaisir naïf

Ennosuke, l’autre grand du kabuki, restaure depuis un certain temps la tradition machinique du kabuki car, à l’origine, ce fut un art de la surprise, de la perplexité devant les exploits d’une scène hautement technologisée. Pour renouer avec ces sources, Ennosuke revient à des auteurs peu joués auparavant tel Namboku. (De même qu’en France pour rétablir le lien avec la tradition « archaïque » du XVIIs, Antoine Vitez redécouvre Garnier et J.M. Villegier Tristan l’Hermite). Désormais, toute une tradition du kabuki ressuscite et d’autres comédiens empruntent la voie d’Ennosuke car le public se montre friand de machines : apparitions, vols extravagants au-dessus de la salle, brisures de rochers qui laissent jaillir les esprits, traversées de fantômes accompagnées de feux d’artifice, toits qu’on arrache, maisons qui se fendent.… mais chaque fois (à l’exception d’une seule utilisation exceptionnelle du laser) la réalisation technique reste rudimentaire. Bien que les effets semblent apparentés à ceux de la science-fiction, il n’en est rien car on les réalise à l’aide de l’équipement vétuste du théâtre. L’étonnement alors ne peut ètre que ludique. Effet d’un plaisir naïf qui reconnait les dessous d’une technologie artisanale, mais aime à s’abandonner à la surprise enfantine. Les cris du public mélés de rires disent à quel point il est à la fois dedans et dehors. La nature primitive des moyens employés nous rappelle que le kabuki est aux films de science-fiction ce que sont les chevaux de bois aux jeux électroniques.

Rideaux

On trouve au Japon des rideaux de scène et des rideaux d’acteurs. Dans une très belle étude récente, Michel Wasserman trace un parallèle entre le rôle du rideau dans le kabuki et dans l’opéra occidental au XVIIIe siècle. Le rideau parait dès qu’il y a machinerie à déployer afin d’étonner par les métamorphoses du décor. Rideau qui cache pour mieux éblouir… Rideau de scène. Mais, dans le kabuki, aujourd’hui, plusieurs rideaux se superposent tels les strates du costume. Il n’y a donc pas révélation immédiate, mais découvertes successives, rapprochement par étapes de l’essence dont la scène semble être le possesseur. Une première couche : le rideau même du théâtre. Rideau souvent décoré avec les motifs ornementaux habituels qui vont du sapin somptueusement déployé à la branche fleurie. C’est seulement ensuite qu’on aperçoit le rideau rayé du kabuki proprement dit. (Et parfois, mais c’est rare, durant le spectacle un troisième rideau peut intervenir). Le rideau du kabuki ne se lève pas, ne s’ouvre pas non plus au milieu — les deux possibilités du rideau occidental — mais un kôken le tire, en courant de plus en plus vite du jardin à la cour pour suivre le rythme progressivement accéléré des battements de bois qu’on entend venir des coulisses. Le corps du kôken colle au rideau qui épouse sa forme, pareil à une blouse mouillée sur le buste d’une femme. Un corps s’unit au rideau qui ne s’ouvre pas ici par une manipulation mécanique : le kabuki sait préserver sa dimension artisanale.

Le rideau qu’on tire ainsi permet la découverte de la scénographie d’une marge à l’autre sans qu’on distingue entre les deux aucune hiérarchie de qualification, tandis qu’en Occident, le rideau qui s’ouvre, focalise le regard sur le centre à partir duquel on se dirige ensuite vers les marges. Le rideau qu’on tire est épique. Le rideau qui se fend est dramatique. Le rideau qu’on tire rappelle la narration successive d’un makimono, rouleau horizontal, tandis que l’autre type de rideau occidental, le rideau qui se lève, dévoile l’image dans son intégralité. Au déroulement, s’oppose la simultanéité et le cadrage. Au récit, la vision.

Les lanternes allumées, à l’extérieur et à l’intérieur du théâtre, désignent, comme partout au Japon, qu’une activité s’y exerce. Dans le kabuki s’ajoute le signe du rideau car s’il reste ouvert, tant soit peu, il ne peut y avoir d’interruption. Parfois, le kôken tire presque complètement le rideau avant de s’immobiliser à un mètre du côté jardin pour attendre que la dernière tirade sur le hanamichi s’achève :alors, lorsque l’acteur sort en s’exposant avec éclat, le rideau se ferme complètement et annonce l’entr’acte. Le rideau permet, certes, une modification scénographique, mais il parait aussi comme signe indiscutable de la fin. Ils sont indissociables et dans le kabuki, on ne verra jamais de danse ou de monologue face au rideau. Ici, la représentation ne déstabilise pas les signes transmis :cela n’est pas sa vocation.

Le rideau sert donc de point qui marque une interruption et permet un redémarrage. À neuf. Au Japon, on aime cette netteté des phrases, des objets, des images côte à côte. Toute une esthétique est là. Une esthétique réfractaire aux ensembles fondés sur la fusion des termes, sur leur enlacement. Le rideau sert, lui aussi, pour affirmer cette séparation. Dans un spectacle de ro-kyoku (les mélodies d’Osaka), un machiniste vient fermer le rideau après chaque numéro. La succession des artistes ne peut être ininterrompue. Elle réclame des points et le rideau en est l’équivalent théâtral. Et qu’est-ce le petit rideau de Brecht sinon un point aussi. Au Japon, le premier rideau, celui du théâtre, ne dénote pas seulement sa fonction. Orné, selon la nature du spectacle, de la saison ou du lieu, il se présente comme une citation de l’art reliant ainsi le spectacle au système figuratif japonais — fleurs de cerisier, sapin, pont sous la pluie — car le théâtre n’est qu’un épisode de ce vaste ensemble qui se tient, ensemble auquel le rideau affilie d’emblée le spectacle. Il en fait partie.

Le premier rideau sert donc de préambule au rendez-vous avec l’art tout entier, tandis que le second, le rideau rayé de kabuki, lui, désigne uniquement le théâtre, son activité. A travers les deux rideaux, on passe de l’art dans son extension au théâtre dans son particularisme… Mais, il y a aussi les rideaux d’acteurs. Dans le nô, le shite ne vient pas des coulisses, mais de derrière le rideau, comme on dirait de derrière le miroir. Certes, d’autres que lui entrent en empruntant le même chemin, mais le moment le plus intense reste celui où le shite arrive. Au bout du pont, le rideau multicolore — son chromatisme éclatant surprend ici, dans le règne austère du nô — est levé à l’aide d’une perche par un kôken. Alors, quelques spectateurs peuvent apercevoir, furtivement, un corps immobile. Sur le seuil.

En attente — un instant d’éternité — avant de pénétrer dans l’espace du jeu et du mouvement. Et, à la fin, lorsque le shite se retire, le rideau levé lui ouvre cette fois-ci le chemin vers l’extérieur — du théâtre, du monde — d’où il ne revient plus. Le rideau magnifie les allées et les venues du fantôme.

L’acteur de kabuki franchit aussi le cap du rideau. Rideau qu’ici on claque avec violence à chaque entrée : ce n’est plus un fantôme qui s’incarne, lentement, comme dans le nô, mais un personnage qui, sur le hanamichi, se précipite vers son destin. Le rideau, on le voit moins, mais on l’entend plus. Bruit vif, nerveux, bruit qui annonce aussi l’arrivée du grand acteur. (Dans le bunraku, dont le kabuki s’est inspiré, on voit sur la scène mème le petit rideau tiré à la hâte pour laisser entrer le marionnettiste). Le rideau ouvert avec une pareille énergie évoque un irrépressible appel auquel ne peuvent échapper ni le personnage, ni l’interprète. Ils se lancent vers la scène avec la fureur tragique du taureau dans une arène. Le rideau de né prépare le glissement, celui de kabuki annonce l’irruption. Mais chacun borde un pont. au-delà duquel, à la sortie, s’ouvre, pour reprendre une belle expression d’Antoine Vitez, le Grand Extérieur, territoire de la disparition.

Brook, Vitez et « les oiseaux » du Japon

Comment représenter l’oiseau ? Question à laquelle Brook et Vitez ont cherché réponse ces derniers temps. L’un pour La conférence des oiseaux d’Attar, l’autre pour Le héron d’Axionov. Brook a adopté d’emblée le principe de la coexistence de l’homme et de l’oiseau :les acteurs manipulent chacun la marionnette de l’oiseau qu’ils jouent. On voit simultanément la silhouette miniaturisée de l’oiseau et celle, réelle, du comédien. Dans le nô, on retrouve parfois la même solution. Le jeune acteur, habillé en blanc et le visage nu, qui joue le héron dans le nô de Zeami, porte sur la tête le modèle réduit de l’oiseau. Si les pas de danse, les mouvements, la fluidité des courses ont quelque chose de particulier, c’est le petit héron qui précise ce que l’acteur ne peut que suggérer. Ici, il y a fixité du rapport entre l’homme et l’oiseau, tandis que Brook les faisait jouer alternativement pour conduire vers la disparition progressive de la marionnette au profit du corps de l’acteur. Néanmoins, le point de départ reste similaire.

Vitez pour monter Le héron d’Axionov a collé au buste de l’actrice des ailes géantes, métonymie de l’oiseau et de son vol. Ce n’est plus l’homme et l’oiseau, mais c’est l’homme-oiseau. Lors d’un programme de gagaku, on adopte la même solution pour la danse des oiseaux :les danseurs parès d’ailes se meuvent sur les sonorités d’une musique ancienne.

Ce sont, eux aussi, des hommes-oiseaux mais si chez Vitez l’actrice jouait le visage nu, eux ils le dissimulent derrière un tulle blanc. Au-delà des différences, les « oiseaux » du Japon nous montrent que, parfois, confrontés aux mêmes difficultés, l’Orient et l’Occident parviennent à des réponses apparentées.