Tanaka Min : À vrai dire j’ai toujours dansé. Déjà à trois ans, je ne ratais pas une fête shinto à cause des danses ! J’adorais le bon-odori1 plus que tout le reste encore ; seules les filles y participaient, à l’époque, alors je me déguisais pour être de la fête, quitte à ce que les autres gosses m’en veuillent à mort d’enfiler un kimono pour aller danser avec les croulants !

Hijikata était pareil : il m’a raconté comment il se peignait le visage en blanc et se nouait un foulard autour de la tête. Ses parents étaient furieux, alors il se faufilait dans les rizières pour ne pas être vu et ne rentrait que bien après que son père soit au lit — ce qui ne l’empêchait pas d’essuyer une correction dès le lendemain matin !

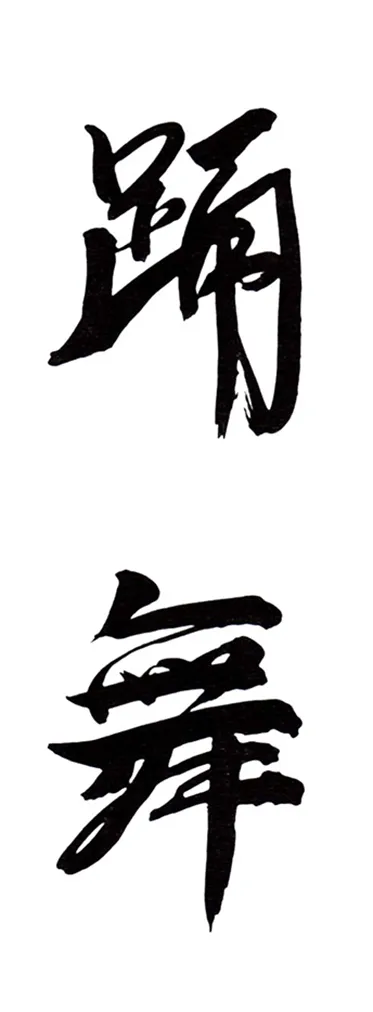

Daniel De Bruycker : Pourtant, le nom de butai2 que tu donnes à ta danse comme celui de ta troupe, Maijuku3, renvoient non pas à l’odori folklorique, mais bien au mai, plus sophistiqué…

T.M. : Qui, car odori, qui désigne l’aspect le plus physique de la danse (le caractère écrit inclut d’ailleurs l’élément qui désigne la jambe), renvoie aussi à un début de structuration, quand mai évoque pour moi un sens plus spirituel. Or je travaillé souvent avec des créateurs qui né sont pas des danseurs professionnels mais dont l’esprit danse :ils ont l’esprit du mai, et j’aime cette façon de danser.

D.D.B. : Cet aspect spirituel suggère quelque chose d’aérien et d’évanescent, alors qu’un critique4 a été jusqu’à opposer diamétralement les grands bonds vers le soleil d’Isadora Duncan et ta propre danse, entièrement tournée « vers la terre-mère»…

T.M. : Parce que c’est le contact du sol qui m’inspire ! Même si je n’adore aucun kami5 en particulier, toute ma famille est de tradition shinto et j’aime cet état d’esprit. Je crois aux dieux de la montagne, venus partager leurs émotions avec les humains — et yama no kami voulant dire à la fois « dieu de la montagne » et « épouser », je suis aussi le mari de la montagne… Alors, non, je ne veux surtout pas m’envoler : je suis bel et bien cette « avant-garde qui rampe à terre » et ma danse est dédiée à la terre et aux gens d’ici-bas.

La tradition japonaise connaît également de ces danses dédiées au ciel, des danses-escaliers où l’on s’élève en quête d’équilibre ; mème le butô a eu ses danseurs-anges — il suffit de comparer Kasai Akira à Oono Kazuo6— et puis d’autres pour qui la danse est une situation de déséquilibre et qui préfèrent descendre cet escalier et se coller au sol. Le contact de la terre m’insuffle littéralement le mouvement. Ainsi, quand j’ai participé au Festival de Reykjavik en 1960, l’envie m’a pris d’aller danser sur les sites les plus divers — au pied d’un volcan, près d’un geyser ou d’une crevasse, au milieu d’un vaste désert de cendre enfin. C’était immense et j’étais seul, hors la présence d’une photographe7 travaillant de très loin au téléobjectif. Je me suis donc couché à même la cendre — et me suis trouvé incapable de danser, pour la première fois privé de toute présence humaine à qui adresser ma danse.

Or, je n’ai jamais oublié les kagura8 de mon enfance, ni surtout —- car j’étais trop petit pour voir grand-chose de la scène — les visages des spectateurs, roses de plaisir:cette joie des humains à qui les kami des montagnes viennent montrer un spectacle franchement érotique9 ! Plus tard, quand j’ai étudié le ballet et la danse moderne, mes professeurs m’exhortaient à « me » danser, à danser mes sens et mes émotions — et cette idée me remplissait de honte : je ne pouvais pas danser pour moi-même, après que ces premières expériences du spectacle m’aient appris qu’on danse surtout pour quelqu’un, que le danseur doit être anonyme, prêt à danser pour n’importe qui, en toute occasion. Et chaque fois, je me disputais avec mes professeurs, leur répétant :«Je ne suis pas un grand danseur, je n’ai aucun talent, et c’est seulement ainsi que je serai vraiment un danseur ! » Mais ils ne pouvaient pas comprendre…

Et seul au milieu de ce désert de cendre, j’essayais de danser — mais rien… Je suis resté couché là, plus d’une demi-heure, et c’est alors que la stimulation m’est venue, de la terre elle-même qui me poussait vers le haut. Alors j’ai fait : « D’accord, j’y vais…» et j’ai commencé à danser… Rien d’ésotérique là-dedans : c’était une expérience infiniment naturelle, mais capitale pour moi qui avais toujours pressenti que la surface du sol devait avoir son « climat », comme notre peau a le body weather, mais qui n’étais pas parvenu à le ressentir physiquement. Je comprends maintenant comment les hommes ont pu commencer à danser sur la terre : il existe de nombreuses théories quant à la genèse du kabuki-buyô10, mais celle que je préfère renvoie à ces gens qui récoltaient les sables ferrugineux dans le lit des rivières, tapant du pied pour remuer la vase — puis peu à peu prenant conscience de l’émotion que ce geste faisait monter en eux et le transformant en une danse.11

D.D.B. : Tu évoquais les kami des montagnes ; les hauteurs invitent-elles aussi à la danse, comme la rivière et la plaine ?