LA RENCONTRE se fait à Glasgow, dans une petite rue solitaire, bordée sur un seul côté d’une haie de maisons sévères, anonymes et discrètes – à l’image de la ville elle-même, du moins telle qu’elle m’apparaît ce soir. L’entretien se déroule sous les hauts plafonds d’un grand appartement. Une large baie vitrée donne sur un parc immobile qui s’estompe dans le crépuscule et la bruine. Le premier contact est amical mais réservé : l’écrivain sait que son œuvre, dans son évidence singulière et énigmatique, se refuse aux éclaircissements, aux questions : elle existe. Lui aussi existe, mais depuis si peu de temps, du moins en tant que dramaturge joué, du jour au lendemain, partout en Europe. La voix est sombre, rentrée, hésitante, très hésitante, et pourtant, dans ses contradictions et ses antinomies, ses atténuations permanentes, un tâtonnement esthétique déterminé se fait sentir. Comme le personnage de Jeune femme dans la pièce, Harrower sait au moins ce qu’il ne veut pas, ce qu’il refuse. Mais il attend encore de définir ce qu’il cherche. Après tout, il y a encore tellement à lire à traduire, à tenter. En filigrane, ses pauses et ses silences signalent une force de création taurine, obstinée, résolue. Le stylo attend, et quand ils se mettra en mouvement, il manquera de déchirer ou de percer la feuille dans l’intensité de l’effort et du désir. Très vite, les questions préparées ne correspondent plus à la situation : l’entretien cherche son but dans une série d’approximations et de mouvements concentriques qui ne cessent de perdre de vue leur centre. Et progressivement, une complicité s’établit : puisqu’il y a de l’indicible, pourquoi ne pas parler d’autre chose, car c’est de cela qu’il s’agit, à l’infini.

Jérôme Hankins : Dans un fax récent vous disiez en plaisantant que, d’un point de vue universitaire, vos pièces formaient pour l’instant un « canon anémique ». Il est vrai que vous n’avez écrit jusqu’à présent qu’un petit nombre d’œuvres. En fait, DES COUTEAUX DANS LES POULES est votre première production professionnelle. Elle a connu un succès immédiat, aussi bien en Écosse qu’à l’étranger. Vous avez, depuis, fait jouer KILL THE OLD TORTURE THEIR YOUNG (TUE LES VIEUX TORTURE LEURS JEUNES ), qui vient d’obtenir un prix prestigieux : le Meyer-Whitworth Award. Donc votre œuvre est tout à la fois émergente mais aussi déjà affirmée, créatrice d’un univers très singulier. Symboliquement, DES COUTEAUX DANS LES POULES raconte aussi la naissance de l’écriture : un des épisodes centraux est celui où le meunier transmet le stylo et le papier à la jeune femme. Ce moment, et la leçon d’écriture qui l’accompagne, vont métamorphoser la vie de la jeune femme et sa conception du monde.

Y a‑t-il eu dans votre vie un « meunier/assassin » comme Gilbert ? Qui, ou quoi, vous a mis un stylo dans la main ? Bref, comment avez-vous commencé à écrire ?

David Harrower : J’ai commencé à écrire relativement tard. Dans ma maison il n’y avait pas de livres, on n’allait pas au théâtre. Sincèrement, je ne sais pas ce qui m’a fait commencer à écrire pour le théâtre, je n’ai pas vu un spectacle qui m’ait fait penser…: il faut que j’écrive… je ne me souviens pas… Et qu’est ce que ça représente pour moi ? … Je pense que j’ai commencé par m’essayer à des nouvelles. Deux ou trois… et ensuite je me suis demandé ce que l’on pouvait dire par le dialogue seul. Je crois que ça venait d’une sorte de paresse. Cela ne m’intéressait pas d’écrire des bouts de descriptions entre ce que les gens disent. Écrire : « elle dit » ou « il annonça ». La question était quel genre de travail on peut produire par le dialogue brut. Et de là : qu’est-ce que les gens révèlent, qu’est-ce qu’ils cachent quand ils se parlent les uns aux autres. C’était une exploration de ce que le langage peut faire.

J. H. : L’écriture transforme profondément la jeune femme dans la pièce. Et plus je relis la scène où elle lit ce qu’elle a écrit, plus il m’apparaît que le trajet de ce personnage retrace une expérience très intime.

D. H. : Ce que la jeune femme acquiert, c’est, tout d’un coup, la capacité de créer un monde à travers les mots. Or, j’ai longtemps été, comme la jeune femme, incapable de faire ça : je n’étais pas un bon élève, je ratais mes examens, je n’arrivais jamais totalement à trouver les mots pour m’exprimer. Au départ, j’ai commencé comme peintre ou dessinateur, je n’étais pas un très bon peintre, mais je savais dessiner. Je pensais que c’était de cette manière que je pourrais représenter le monde, ce que je voyais autour de moi. Je ne pouvais pas renoncer à l’urgence du besoin de faire ça. Et je me souviens qu’un jour, j’ai pris un crayon et je ne pouvais rien dessiner. Parce que c’était parti, complètement. Ça a été un vrai choc, une révélation. Et alors, je me suis mis à utiliser… à écrire.

J. H. : Dans la pièce, le fait d’écrire change le destin des trois personnages, ou au moins celui du couple. Les mots servent à décrire le monde, mais peuvent-ils aussi le transformer ?

D. H. : Si on décide soudain de se mettre à écrire, il y a une responsabilité vis-à-vis du monde qu’on essaye de décrire et des mots qu’on utilise. Et je crois que c’est ce que découvre la jeune femme, elle a une responsabilité envers ses propres sentiments, maintenant qu’ils sont nommés et décrits, et plus seulement des choses éphémères. Une chose nommée est différente d’une chose non-nommée. La jeune femme doit donc agir.

J. H. : Claude Régy a intitulé son texte dramatur- gique : « Ici … à ici » en référence à une réplique de la scène 9 : « J’ai plus de vie que de blé. J’écris ce qui est ici- dedans dans ma tête. Fin du jour, chaque jour. Ici…à ici. » Moment où le meunier tient en l’air une liasse de papier : « Regarde la quantité de moi qu’il y a. » Peut-on lire ces lignes comme un art poétique ? Il a plus de vie que de blé, à travers l’écriture ?

D. H.: Oui.

J. H. : À travers les mots.

D. H. : Oui. Je crois que le meunier fait référence à la façon dont les autres le voient. La jeune femme ne lui renvoie qu’une image de lui. Et lui dit : il y a d’autres facettes de moi que tu ne vois pas.

J. H. : Veut-il dire qu’il y a plus de lui dans ce qu’il écrit que dans ce qu’il peut dire ?

D. H. : Oui, parce qu’il ne lui est pas permis de montrer que… Il est tellement opprimé par le village à cause de ce qu’il est : le « Meunier », c’est-à-dire le Méchant. Sa capacité à être autre chose que le nom qu’on lui donne est très limitée. C’est un étranger. Et il va dire à la jeune femme : j’ai toute une autre vie dont tu n’as pas connaissance, ce sont les choses que j’écris. Il faut se représenter à quel point les vies étaient statiques à cette époque, on ne pouvait aller nulle part, et surtout pas la nuit – ça a été une des révélations pour moi, quand je faisais des recherches pour la pièce, de me rendre compte de ce que c’était que de vivre à une époque où on vivait uniquement à la lumière naturelle, à la lueur des bougies, et donc la vie était complètement statique, réduite à travailler et dormir, manger et dormir. Je crois que le meunier a plus que ce que le village l’autorise à avoir. Je crois que c’est vrai pour tous, comme William,

mais William, lui, accepte, il est le laboureur, il n’est que le laboureur, bien que sa tirade à la fin de la première scène donne l’impression qu’il est au-delà que ce que les gens pensent de lui. D’où ses mots à la fin de la pièce, lorsqu’il parle, au-dessus de la femme couchée, d’un « nouveau pays » qu’on ne peut voir que là et nulle part ailleurs.

J. H. : Quelle est la différence entre le mari, Petit-cheval William, quand il laboure les champs, et le meunier quand il écrit sur ses feuilles ?

D. H. : Encore une fois, c’est le monde de l’action, celui où l’on fait des choses, où l’on travaille, qui est celui de Petit-cheval William, le monde où l’on survit, où, en un sens, l’on n’utilise pas l’imagination – soit qu’on ne le veuille pas, soit qu’on n’en soit pas capable (quoique l’on puisse répondre qu’il faut de l’imagination pour dire : « je vais labourer ce champ », ou « je vais semer ce champ »).

Or, à cette époque, dans le monde que j’ai créé, les gens n’étaient définis que par ce qu’ils font. Le meunier lui aussi n’est que ce qu’il fait : il moud le grain, mais en se servant des mots, il crée une autre personne pour lui-même. D’autres personnes.

J. H. : La pièce évoque le passage d’une culture orale à une civilisation de l’écrit, en termes historiques mais aussi symboliques. Dans la dernière scène de la pièce, Gilbert, le meunier dit : « Je veux plus. À la ville il y a livres, stylos et papier. Possédés par des gens qui ont quitté des villages. Ils parlent tout le jour de toute chose dans le monde. » Que signifie ce changement pour cette société ?

D. H. : Je ne sais pas vraiment comment s’est passé ce passage de l’oral à l’écrit. Ce que coucher des choses par écrit a fait aux gens, à leur psychologie. Donc je ne suis pas armé pour répondre. Symboliquement, je ne crois pas que j’y ai vraiment réfléchi. La manière dont j’approche l’écriture est celle-ci : la pièce traite de quelque chose, d’une femme qui tombe amoureuse d’un meunier, et je ne sais pas de quoi ça parle pendant que j’écris. (Au départ, dans mon esprit, il n’y avait pas de stylo, il n’y avait pas de papier.) Donc je tourne autour et je pousse pour trouver ce qui va se passer après. Et je ne sais pas répondre à la question « qu’est-ce que vous voulez dire par là », parce que c’est quelque chose sur lequel je me suis toujours interrogé : est-ce que je dois essayer de sauter par dessus la pièce et me demander ce que je veux dire là ( « qu’est-ce que je dois mettre en avant pour que le public comprenne le sens de ce que je veux dire »), alors que la manière dont une pièce se constitue, se stratifie, c’est par une histoire, des blocs d’histoires qui créent une histoire entière, et quelque chose dans mon esprit doit agir sur mon subconscient et me dire de prendre un stylo et un papier. C’est toujours un mystère frustrant pour moi, parce que je ne suis jamais totalement dans le temps où je voudrais que la pièce se passe. Ça vient toujours d’ailleurs.

J. H. : Après, c’est aux spectateurs, au metteur en scène et aux acteurs de faire agir leur imaginaire. Mais ce qui me frappe c’est que vous dites que vous commencez toujours par une histoire : une jeune femme qui tombe amoureuse, et au centre de cette histoire, apparaît une scène avec une feuille de papier et un stylo, et beaucoup de la sensualité qui naît entre les personnages tourne autour des mots et de l’échange du stylo et la référence à la craie, les noms, jusqu’à ce moment où la jeune femme lit au meunier ce qu’elle a écrit, moment crucial.

D. H. : Tandis qu’elle lit, son monde est en train de changer. Et il n’y aura pas de retour possible une fois qu’elle aura lu. Ce que j’ai toujours vu dans ce moment-là, c’est que parce qu’elle était endormie, elle a oublié l’émotion qu’elle a ressenti dans l’après-midi. Mais en lisant elle se rend compte qu’elle peut la ressusciter à nouveau. Et c’est cela que fait l’écriture.

J. H. : Écrire permet donc de garder l’émotion en vie ?

D. H. : Oui. Pour moi c’est ce que fait le meunier la plupart du temps. Et peut-être qu’il commencera à écrire de la poésie sur elle, pour la garder vivante. Puisqu’ils se sont « perdus l’un dans l’autre ».

J. H. : Si vous étiez un membre du public, comment imagineriez-vous l’histoire du meunier après la pièce ?

D. H. : Je ne sais pas exactement. En vérité je ne me suis pas vraiment posé la question.

J. H.: Il cesse d’être un meunier.

D. H. : Oui. Il deviendrait peut-être un ivrogne.

J. H. : La question des noms et de nommer les choses est cruciale. Elle se pose dès la première scène où la jeune femme essaye de trouver des mots pour nommer ce qu’elle voit.

Il y a une énigme dans les noms, dans les définitions. La femme dit : « Tout ce que je dois faire c’est pousser des noms dans ce qui est là pareille que quand je pousse mon couteau dans le ventre d’une poule. » Les mots sont des êtres vivants, mais aussi des outils ou des armes. Pourriez-vous commenter cette réplique ?

D. H. : La première réplique de la pièce est très intéressante. Fondamentalement, ce qu’elle dit c’est : je ne suis pas ça, je ne suis pas ce que vous me déterminez à être. Et son trajet, en un sens, je le vois comme une découverte non pas de « qui je suis », ça c’est banal, mais de « je ne suis pas ça » ; elle ne commence pas par dire : « je suis ça…» Et dans son trajet elle découvre qu’elle est tant de : « Je suis ceci…» Elle a donc une myriade de possibilités parmi lesquelles choisir. Maintenant, ça dépend entièrement d’elle, elle contrôle comment les autres la voient. Et c’est pourquoi, à la fin de la pièce, quand le meunier la rejoint dans le champ, elle ne fait plus partie du village, elle est la folle, l’étrangère, elle pue, ne se lave plus les cheveux…

J. H. : Alors l’écriture transforme les gens en ivrognes et en fous ! ?

D. H. : Je ne sais pas. Mais au-delà de la plaisanterie, c’est une chose qu’on m’a souvent demandée : est-ce que vous n’entérinez pas le meurtre et le fait que l’écriture mène au crime, à la destruction, à la mort ?

J. H. : Les mots sont des couteaux dans les poules. Nous avons parlé de la responsabilité dans l’acte d’écrire. Les mots peuvent être dangereux, ils peuvent détruire.

D. H. : Oui, je le pense. L’écriture peut être séditieuse, dangereuse. Mais il n’y a pas que les mots. Le récit a une répercussion aussi.

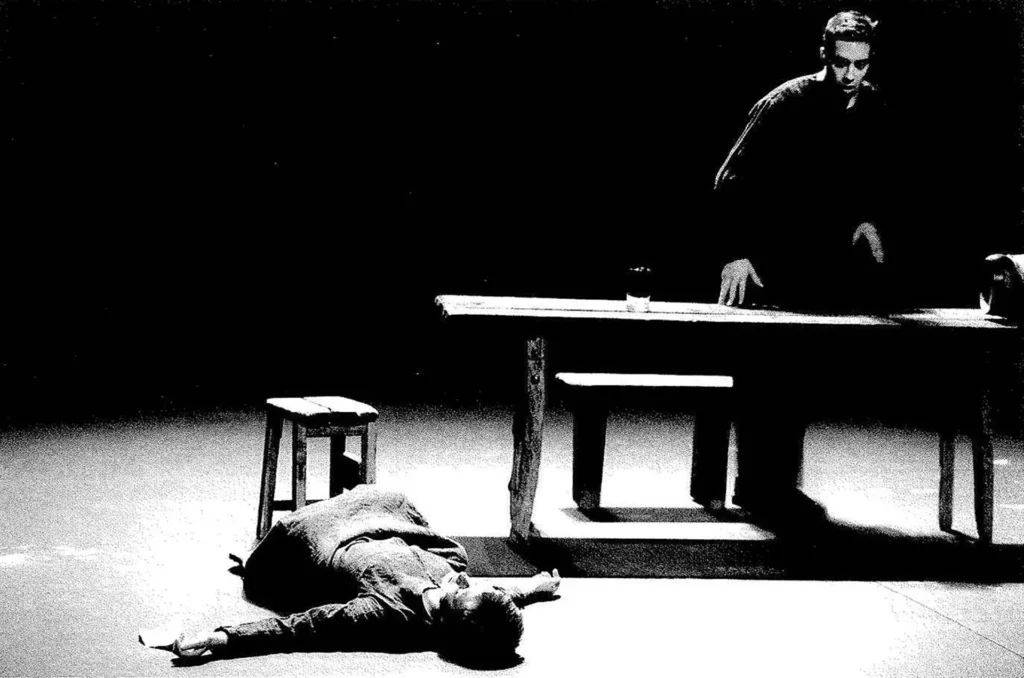

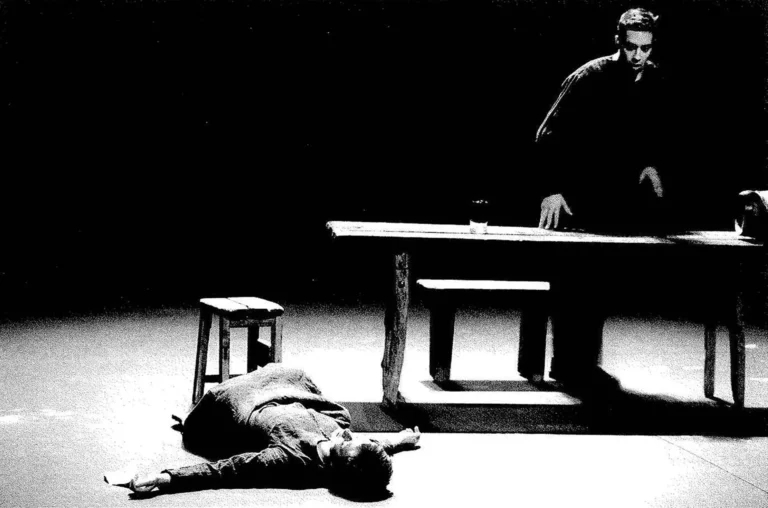

J. H. : La question des noms, du langage, des défini- tions me semble reliée à celle de Dieu, du divin, et du Verbe, pour chaque personnage d’une manière différente. Le mot Dieu est d’ailleurs souvent répété dans la pièce ; la relation à Dieu est cruciale pour chacun des personnages. L’évolution de l’intrigue, le triangle formé par les person- nages est hanté par cette question. Il y a ces moments où William et Gilbert parlent au-dessus de la jeune femme couchée (scène 19), quand la jeune femme lit ce qu’elle a écrit (scène 15), quand après avoir tué William, la jeune femme et Gilbert sont couchés ensemble (scène 22).

Au centre de la pièce se pose la question de l’écriture. Mais aussi de la relation à Dieu. Comment les deux sont-ils reliés ? Par exemple, que peut-on dire de la pensée du divin contenue dans l’expression de la jeune femme « I am deserving » (« Je suis méritante », ou « Je mérite »)?

D. H.: Dans le contexte de la pièce, elle croit que si elle regarde assez fixement le monde, elle apprendra la manière dont Dieu décrit le monde. Si elle regarde assez fixement, après avoir dormi elle se réveillera et elle possèdera de nouveaux mots pour décrire les choses qui arrivent. C’est ça que je veux dire par « méritant ». Je n’ai pas fait des recherches en théologie, j’ai lu des articles sur l’idolâtrie, cette croyance religieuse d’avant le catholicisme selon laquelle Dieu était dans tout, qu’il y avait certaines choses de lui qu’on pouvait toucher dans les choses. Et c’est de cela qu’il s’agit quand la jeune femme dit que Dieu est dans tout. Et donc si Dieu est dans tout, alors il doit y avoir un moyen de rencontrer Dieu dans les choses. Et comment est-ce qu’on rencontre Dieu dans les choses ? – en ayant un mot pour chaque chose. Donc elle ne peut pas comprendre comment les autres habitants du village peuvent se contenter de vivre leur vie sans vouloir rencontrer Dieu dans chaque chose. Elle dit : ils n’ont de mots que pour les choses dont ils ont besoin et qu’il utilisent. Ils n’ont pas de mots descriptifs, ni d’adverbes. Sa conception de Dieu est différente de celle des autres, parce que le village se contente de la certitude qu’il faut faire ce que Dieu veut qu’on fasse. Et donc ils considèrent Dieu d’une manière très étroite, comme quelqu’un qui doit être obéi ou vénéré.

J. H. : Dans le dialogue entre les deux hommes ( scène 19 ) au-dessus de la jeune femme couchée, William parle à Gilbert d’aller à l’église et remarque : « La gloire de Dieu est Dieu, pas sa Création. Ça qu’ils disent maintenant. » Je trouve difficile de situer ce dialogue. Quelle est la valeur historique de ce « maintenant » ?

D. H. : Les hommes d’église essayaient de convaincre les gens que Dieu n’est pas partout. Il leur était demandé par les marchands, les classes dirigeantes d’aller professer ça parce que l’Écosse ne pouvait plus se nourrir elle- même. Il fallait ravitailler les villes, réformer l’agriculture [en agrandissant les exploitations pour produire davantage, ce qui passait par l’expropriation des petits propriétaires], pour créer une société industrielle, ou du moins de plus en plus urbaine. Il fallait donc éliminer toutes ces vieilles notions, ce panthéisme. Il faut imaginer une armada d’hommes d’église parcourant les églises pour délivrer ce nouveau message : « Il n’est pas tout autour. Il est en fait là-haut dans le ciel. Et Il n’est pas dans ce rocher ou dans ce champ. » Et William décrit là cette conjoncture. Mais encore une fois la situation historique ne correspond pas exactement à leur situation dans la pièce.

J. H. : Et que pense le meunier, Gilbert ?

D. H. : Dans la pièce, il ne s’agit pas seulement de la naissance de l’écriture, mais aussi de celle du libre- arbitre. Quand à la fin de la scène 22, Gilbert dit à Dieu : « C’est pas Toi. C’est moi », il se rend compte soudain qu’il crée sa propre réalité. Il crée son propre monde. J’imagine que lui aussi est croyant. Mais il ne va pas à l’église comme les autres. Il découvre que Dieu n’est pas ce qu’il croyait à l’origine.

J. H. : Qu’est-ce qu’il croyait à l’origine ?

D. H. : Je ne sais pas. Je crois qu’il croyait plus ou moins ce que croyait le village. Mais lui fait un pas supplémentaire et il écrit ses pensées. Et la femme conjure ça en disant : « Est Dieu qui met des choses dans ta tête et est Dieu qui les enlève. Est péché de les garder » – c’est-à-dire de les écrire. C’est défier Dieu de les garder. Mais lui a dépassé cette idée. Il a une conception plus progressiste de Dieu parce qu’il est seul. Il peut faire ce qu’il veut, penser ce qu’il veut.

J. H. : Adrienne Scullion, dans son livre THÉÂTRE EN ÉCOSSE distingue deux tendances dans le théâtre écossais contemporain : la première s’attacherait à dépeindre une société urbaine en plein désarroi moral ; la seconde à puiser dans l’histoire et les mythes originels de l’Écosse, susceptibles d’agir sur l’imaginaire, de le ressourcer, de retrouver leurs pouvoirs de guérison magiques.

Dans TUE LES VIEUX…, par exemple, la femme en anorak dit : « Nous ne savons plus – personne d’entre nous, plus personne ne sait, pourquoi nous faisons quoi que ce soit. Nous ne savons plus pourquoi nous agissons. Il ne reste plus aucune raison de faire quoi que ce soit. » Dans cette pièce, et d’autres plus anciennes : 54 % ACRYLIC et LES CHRYSALIDES vous dépeignez une civili- sation en pleine décomposition. C’est très différent de ce que vous faites dans DES COUTEAUX DANS LES POULES.

D. H. : Il n’y a pas tant de guérison que ça dans DES COUTEAUX DANS LES POULES. Je dirais qu’il y en a plus dans TUE LES VIEUX… Je n’ai jamais vu TUE LES VIEUX… comme une pièce « urbaine ». Je me méfie beau- coup de cette idée que la ville est forcément mauvaise, que les vies sont fracturées, que les gens n’ont plus de rapport les uns avec les autres, qu’il y a une panne de communication. Je vois cette pièce de façon complète- ment différente. Je la vois comme une pièce qui ne parle que de communication, du désir de communiquer, avec des gens qui le font vraiment – et tant pis si c’est de travers, ils font quand même des tentatives. Mais je crois que je vois où Adrienne Scullion veut en venir. Elle parle de la vision rurale de l’Écosse, de cette idée de l’Écosse comme d’un lieu où les êtres peuvent se ressourcer, retrouver la paix, et dès qu’ils vont à la ville les choses tournent mal. Moi, je ne ressens pas ça. Mon paysage rural est un enfer (rires), et ma ville est un endroit où les gens se trouvent ensemble.

J. H. : Alors que peut-on dire de la genèse de DES COUTEAUX DANS LES POULES ? D’où vient cette pièce ? Vouliez-vous écrire sur l’Écosse ?

D. H. : Non, pas du tout. C’est un piège dans lequel je ne veux surtout pas tomber. J’ai écrit une pièce avant celle-ci, qui parlait de… j’ai décidé qu’elle parlerait de l’appropriation des terres par les grands propriétaires en Écosse, et des injustices qui en découlaient. Et cette pièce était dominée par cette histoire, elle devait servir à dénoncer les injustices de ces actions. C’était une très mauvaise pièce parce que je battais le tambour, je décrivais la colère des gens. Or, il y a une scène dans cette pièce où un rétameur ambulant sur un marché raconte l’histoire d’une femme qui va au moulin et tombe amoureuse du meunier. C’est de là qu’est venu l’histoire, de la bouche de quelqu’un d’autre dans une autre pièce. Et je me suis dit soudain que c’était pas mal, parce que c’était simple. Donc la pièce était à l’origine une histoire dans la bouche de quelqu’un d’autre. Et c’est quand je me suis mis à imaginer ce monde que d’autres situations sont entrées en jeu, plutôt que des considérations plus larges. Dès que je me suis mis à revivre ce temps-là, avec des questions comme : « quelle était l’étendue… l’étendue de leur vocabulaire, les mots auxquels ils avaient accès, comment était-ce de vivre dans une maison où quand la nuit tombait on ne sortait plus ? » … toutes ces choses ont commencé à fermenter, m’obligeant à ressentir ce que c’est que d’utiliser le langage, de n’avoir pas de langage, et de chercher d’où vient le langage. Je ne me mets à écrire que lorsque toutes ces choses s’agrègent. Je ne peux rien écrire avant de me sentir poussé par derrière.

J. H. : Pensez-vous que le metteur en scène et les acteurs devraient connaître ce magma originel de l’écriture, ou est-ce que la pièce suffit à elle-même ?

D. H. : À mon avis, les périodes de répétition sont trop courtes en Écosse : trois semaines en général. Les acteurs n’ont pas le temps… Et je trouve toujours frustrant de penser que j’ai passé tout ce temps à réfléchir sur cette pièce, les problèmes qu’elle soulève, à faire des lectures, tandis que les acteurs ne peuvent pas s’intéresser à cet arrière-plan. Bien sûr ils s’intéressent à leur personnage, car il faut monter la pièce. Mais ils n’ont pas le temps de faire des recherches, par exemple sur les rapports des gens à Dieu au seizième siècle.