Préambule

Ce texte présente un spectacle collaboratif intitulé Le Grand Orchestre de la Transition créé lors du festival Itinéraires Singuliers le 20 mars 2019 à l’Atheneum, le théâtre du l’Université de Dijon. Un projet conçu et réalisé dans le cadre du programme de recherche ASMA (Arts de la scène et Musique dans l’Anthropocène-2016 – 2019). Pendant six mois, différents collectifs dijonnais ont imaginé puis représenté sur des scènes le futur de leur ville, après vingt années de réchauffement climatique. Je m’intéresse ici plus particulièrement au groupe de théâtre musical que j’ai animé avec ma partenaire artistique, la chanteuse et metteuse en scène Eva Schwabe. Une présentation du spectacle se trouve ICI.

Des récits d’accord mais lesquels ?

Dans la formidable effervescence qui agite actuellement la galaxie écologiste, la capacité à figurer d’autres chemins que ceux du capitalisme néo-libéral tardif (et de plus en autoritaire) est un enjeu crucial. Des types d’activisme comme le Mouvement des Villes en Transition, les occupations de ZAD ou les récentes organisations Youth for Climate ou Extinction Rebellion, de très nombreux travaux académiques et une myriade d’initiatives artistiques explorent avec leurs outils spécifiques de nouvelles façons de mobiliser, d’agir dans des territoires, de réfléchir à d’autres façons de penser le monde et de dessiner des futurs. Pourquoi ? Parce que ces mouvements ont notamment compris que les transformations écologiques ne peuvent se limiter à des changements d’infrastructures et d’énergie. Il ne faut pas seulement changer de chaudière mais aussi changer de monde. Précisément, dans le monde artistique et notamment du côté des arts de la scène, de nombreux artistes et institutions tentent d’initier de nouveaux récits, de raconter des histoires différemment. Même s’il est impossible d’inventorier tous les spectacles qui s’attellent à cette tâche, nombre d’entre eux passent des messages généraux au public. Je pense par exemple au spectacle musical Requiem dans lequel le metteur en scène Romeo Castellucci associe l’œuvre du même nom de Mozart et quelques autres partitions afin d’évoquer les peuples disparus et l’extinction prochaine de l’espèce humaine. D’une façon voisine, de nombreux projets musicaux s’efforcent de rendre compréhensible des concepts tels que l’anthropocène, les pollutions, l’urgence climatique etc. Plutôt que de discuter la qualité esthétique de ces spectacles, ce qui interroge ici c’est le côté hors-sol et général(iste) de cette approche. En effet, de nombreuses expériences passées ou actuelles, de la lutte de paysans japonais contre l’installation de mines à la récente mobilisation des gilets jaunes, nous ont effet appris que, selon le territoire où l’on réside, sa condition sociale, son genre, si l’on est racisé.e ou pas, l’injustice environnementale n’affecte pas les humains de la même manière. Si l’espèce humaine implique bien une communauté de destin, chaque personne n’est pas menacée, et encore moins responsable, de la même manière. De même, l’essor de la figure de Greta Thunberg et des mouvements comme Youth for Climate ont montré qu’il s’agit moins aujourd’hui d’alerter les populations sur les périls environnementaux que d’exiger que les gouvernements et les institutions internationales agissent vraiment. Dans une telle perspective, les responsabilités principales des désastres écologiques se trouvent plutôt du côté des firmes (souvent transnationales) qui exploitent le monde et pillent les pays pauvres que des individus

Enfin, il faut remarquer que ces spectacles qui nous alertent – parfois avec beaucoup de talent – sur des périls généraux sont le plus souvent mis en œuvre par des artistes et des réseaux professionnels dont la réputation et la notoriété sont inversement proportionnelles à leur attache à un territoire.

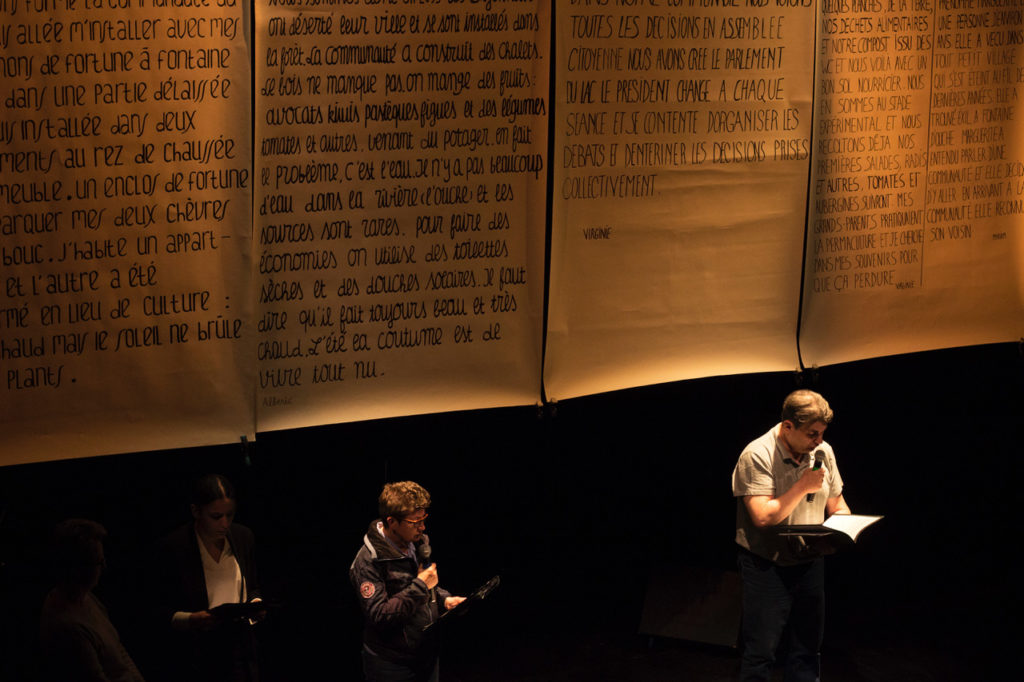

A contrario d’une démarche hors-sol et centrée sur le fait d’expliciter des concepts et de responsabiliser les individus, le projet Le Grand Orchestre de la Transition se proposait d’imaginer des futurs situés dans un territoire précis et que ceux-ci soient conçus, racontés et présentés sur des scènes par des collectifs qui y vivent. Plutôt que de mettre en scène le désastre, il s’agissait plutôt de représenter et faire entendre des espaces communs. Nous avons donc proposé à des collectifs d’imaginer leur vie en 2039, après 20 ans de réchauffement climatique et de concevoir et de raconter tout cela avec des vocabulaires artistiques et en particulier de la musique et du théâtre.

Les pupitres du Grand Orchestre de la Transition

Après une série de rencontres avec différentes structures dijonnaises, des appels d’offres et de sollicitations extérieures, l’équipe du Grand Orchestre de la Transition prend forme au début de l’automne 2018. Elle comprend cinq collectifs.

- Une quinzaine d’étudiant.e.s de l’École Nationale Supérieure d’Art de Dijon (l’ancienne École des beaux-arts), accompagné.e.s par Nicolas Thirion – compositeur et responsable du Centre national de création musicale de Dijon Why Note – et Jean-Christophe Denoux, compositeur et enseignant dans l’école. Nous leur proposons d’imaginer les ambiances sonores d’une partie du centre-ville en 2039 et leur fournissons une carte où figurent certaines rues et des places de cette partie de la ville. Lors de sa première réunion, le groupe décide d’enregistrer des sons en extérieur et d’utiliser des logiciels de création sonore.

- Le deuxième groupe est composé des patient.e.s et des thérapeutes du Centre Bachelard des Expressions, un service d’art thérapie du département de psychiatrie du CHU de Dijon. Doté de ses propres locaux et d’une équipe spécialisée, Bachelard propose à des personnes souffrant de troubles mentaux de participer collectivement à des ateliers de pratiques artistiques. Son directeur Alain Vasseur est également l’un des fondateurs et animateurs du festival dijonnais Itinéraires Singuliers dédié à l’art brut et à la lutte contre l’exclusion. Le Grand Orchestre de la Transition sera d’ailleurs présenté pendant le festival. Les locaux du Centre des Expressions se situent à Fontaine d’Ouche, un quartier populaire construit en toute hâte à la fin des années 1960 aux abords du grand lac Kir et d’un grand parc. C’est donc ce territoire qui sera imaginé par ce groupe en 2039.

— Un groupe théâtre issu de l’association étudiante de théâtre universitaire à Dijon (TUD) est spécialement constitué pour le projet. Il est composé de quatre étudiant.e.s, d’un jeune serveur et d’un photographe, et animé par Didier Doumergue, un metteur en scène messin doté d’une longue expérience avec des amateurs. Ce groupe décide de situer ses histoires sur le campus de l’Université en 2039.

— Une vingtaine d’étudiant.e.s d’un master de l’Université dédié aux métiers du spectacle travaillent avec Marielle Nidiau-Bourdot, une artiviste enseignant le graphisme dans la formation. Ce groupe va réaliser des plans, des maquettes, des installations, des vidéos à propos des trois quartiers où se déroulent les actions.