Dans le pays de Molière, la création dans les arts vivants adressée aux plus jeunes bénéficie d’une reconnaissance des pouvoirs publics et d’un tissu social étendu. Ce riche écosystème reste particulièrement vulnérable aujourd’hui.

Quel est le point commun entre le théâtre Le Grand Bleu, à Lille, et le pôle culturel Moussa-Tchangalana, sur l’île de Mayotte ? Le premier, doté de deux salles, accueille chaque saison environ 20 000 spectateurs, petits et grands. Le second, adossé à la municipalité de Chirongui, dans le département le plus pauvre de France, diffuse sa saison culturelle « hors les murs ». Tous deux ont été reconnus comme des « scènes conventionnées d’intérêt général Art Enfance Jeunesse » par le ministère de la Culture, à l’instar d’une vingtaine d’autres structures (1). Leur mission ? Programmer en nombre des spectacles et des actions artistiques en direction des enfants et des adolescents, à l’école et en dehors, et accompagner les artistes qui s’adressent à ce public. Ces lieux spécialisés constituent des piliers dans le paysage de la création pour la jeunesse, en plus des deux centres dramatiques nationaux consacrés à ce public (le TJP, à Strasbourg, et le Théâtre Nouvelle Génération, à Lyon) (2).

Tous entretiennent des relations étroites avec les structures situées dans leur commune et autour : les médiathèques, les centres culturels, les services publics de la santé et du social (instituts médico-éducatifs, hôpitaux, etc.), sans oublier les écoles. Ils font éclore une résidence d’écriture d’une auteure en classe, une initiation à l’acrobatie avec des ados dans un centre social, une représentation devant des bébés et leurs parents dans un centre de protection maternelle et infantile (PMI)…

Au moins 600 compagnies « jeune public »

Dans les scènes subventionnées non spécialisées, où elle est aussi à l’affiche, la création jeune public attire un nombre non négligeable de spectateurs, grâce aux représentations scolaires : l’équivalent d’un tiers de la fréquentation globale du lieu. Les nombreux festivals estampillés « jeune public », dont la renommée est parfois ancienne, sont également des pôles importants. On pense à Théâtre à tout âge dans le Finistère, qui attire à chaque édition 20 000 spectateurs ; au festival international jeune public Momix, à Kingersheim, à la riche programmation (une trentaine de spectacles), enfin, au festival « off » jeune public d’Avignon, né il y a quarante-trois ans, organisé par le Totem, scène conventionnée « Art Enfance Jeunesse ». Des temps forts reflètent particulièrement l’inventivité des artistes qui s’adressent aux petits de moins de 6 ans et à leur famille, par exemple les Rêveurs éveillés, à Sevran (en Seine-Saint-Denis), et la biennale européenne Premières Rencontres dans le Val‑d’Oise.

Connaître le nombre exact de compagnies subventionnées qui créent pour le jeune public, de manière ponctuelle ou régulière, est difficile. Le ministère de la Culture estime qu’elles sont au moins 600, toutes disciplines confondues, dont 130 équipes aidées dans le cadre de ses programmes de création artistique, en 2023. Du côté du théâtre privé, des entreprises et des compagnies alimentent un marché du divertissement pour la jeunesse. Leurs productions peuvent être de qualité ; le plus souvent, elles déclinent des thèmes issus des contes traditionnels ou des classiques de la littérature enfantine, sans prendre de risques artistiques. Des compagnies privées se sont aussi spécialisées dans le spectacle pédagogique pour les collèges et les lycées, en montant des textes au programme du cours de français ou des pièces en anglais, diffusés grâce au dispositif du pass Culture (3).

Sur le plan artistique, les créations affichent une qualité et une richesse remarquables. En plus d’une attention envers les auteurs dramatiques (encouragés par le Grand Prix de littérature dramatique jeunesse, depuis 2005), les interprètes se tournent vers des langages scéniques extrêmement variés : théâtre d’objets, danse contemporaine, arts du cirque, musique, contes… « De manière générale, on perçoit une vraie maturité artistique dans la conception et dans l’adresse au public, confirme Mathieu Castelli, directeur du Totem. Les écrivains et écrivaines dramatiques parviennent à aborder des sujets sérieux ou préoccupants, tels que le harcèlement ou l’écologie, en se mettant à hauteur d’enfant. Je pense à la trilogie Les Abîmés de la compagnie Le Bel Après-Minuit, accessible à partir de 8 ans : le texte de Catherine Verlaguet traite de la violence intrafamiliale avec beaucoup de finesse et de subtilité. Parmi les spectacles musicaux, j’ai trouvé Moi, mon chat de la compagnie Maïrol très réussi : la musique contemporaine sert à raconter une histoire qui interroge une relation d’amitié. »

Le souci d’être entendu par le spectateur

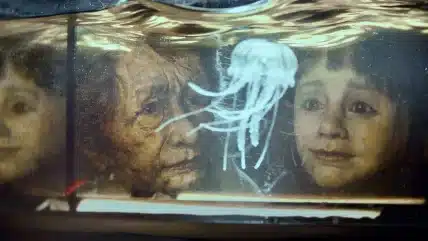

Lorsqu’une production rencontre le succès, il n’est pas rare qu’elle perdure sur les planches et devienne un authentique « classique ». La comédie dramatique Lettres d’amour de 0 à 10, d’après le roman de Susie Morgenstern, produit par la compagnie L’Artifice en 2004, a ainsi tourné plus de dix ans, auréolée par le Molière « jeune public » qui lui a été décerné. Uccellini, poème pictural et sensible, accessible dès la petite enfance, signée par Skappa ! & associés en 1999, et Moooooooonstres, spectacle de théâtre d’objets du collectif Label Brut, qui a vu le jour en 2012, n’ont pas reçu de trophée, mais ils tournent toujours en 2025. Dans ces œuvres, une écriture scénique pointue incorpore le souci d’être entendu par le spectateur, que celui-ci soit totalement néophyte ou qu’il ait déjà une certaine exigence.

Les équipes artistiques, y compris les responsables de compagnie, tendent à s’engager fortement dans l’éducation artistique et culturelle (EAC). « Être artiste dans le spectacle vivant, c’est déjà transmettre, explique Christophe Laluque, qui dirige le Théâtre Dunois à Paris. Et puis dans le ‘’jeune public’’, on a la passion de la rencontre. Personnellement, même si je cours après le temps, je tiens à me déplacer dans les classes : cela donne du sens à mon métier ! » Si les politiques publiques au niveau national affichent l’ambition d’une éducation artistique et culturelle pour 100 % des élèves, sa mise en place sur le terrain dépend de l’engagement des collectivités territoriales. De fait, sur l’année scolaire 2023 – 2024, 57 % du public scolaire a participé à une action au moins – que ce soit une sortie au théâtre ou un projet artistique sur une année (5).

Avant 2024, le réseau « jeune public » souffrait déjà de moyens insuffisants. Depuis, il prend de plein fouet un effondrement des financements du service public des arts et de la culture. Non seulement des collectivités territoriales suppriment des parts importantes de leur budget habituel consacré à ce secteur, mais certaines d’entre elles attaquent le principe même d’un financement partagé, socle de la démocratisation culturelle à la française. Ainsi, la présidente de la région Pays de la Loire, qui a opéré une baisse brutale de 75 % du budget de la culture pour 2025, a justifié cette décision sans précédent en accusant des associations qui servent le bien commun de « profiter » de l’argent public. Elle a également mis en avant un souci d’économies pour, paradoxalement, investir notamment dans l’avenir de la jeunesse…

La jeunesse justement, en France et ailleurs, ne va pas bien – sa santé mentale s’est dégradée depuis la crise sanitaire du Covid-19, comme l’avait constaté le Défenseur des enfants en 2021 (6). Selon l’association Scènes d’enfance-Assitej France, qui regroupe des professionnels de la filière et milite de longue date pour la démocratisation de l’art, il y aurait un remède : ouvrir les portes des lieux culturels aux enfants et aux jeunes pour en faire des espaces d’échange et de débat. « En travaillant avec le jeune public au quotidien, on constate que l’œuvre d’art aide à structurer la pensée et à faire société, témoigne Mathieu Castelli. Le spectacle est comme une tierce personne qui offre la possibilité de comprendre un autre point de vue et de débattre : il offre une expérience de l’altérité. »