Dans Pouvoir, les trois artistes d’Une Tribu Collectif jouent à perdre le contrôle : leur marionnette, qui rejette son statut d’objet manipulé, se révolte contre sa condition en prenant appui sur le public. Un spectacle en forme de farce, mais qui, fondamentalement, questionne les rapports de pouvoir et ambitionne de mettre en réflexion les personnes assistant à la représentation. En somme, une initiation à la politique sous les dehors d’une aimable plaisanterie.

La marionnette comme métaphore de la manipulation : cela sonne comme une évidence, mais c’est un ressort qui n’a pas épuisé son efficacité. Ainsi de la dramaturgie de Pouvoir, qui annonce son propos dans son titre et semble nous poser à nouveau cette question, vieille comme le monde : qui tire les ficelles ? La proposition est extrêmement habile, en ce qu’elle interroge tous les régimes de pouvoir à l’œuvre dans la représentation pour les mettre successivement en crise ou les questionner.

Chronologiquement, ce sont les rapports au sein du groupe formé par les trois marionnettistes qui sont interrogés en premier. Le metteur en scène, un homme plus âgé que ses deux assistantes, se positionne d’emblée dans le rôle du chef, ce qui est rendu apparent par le fait qu’il dirige la tête de la marionnette dans une technique empruntée au Bunraku : il s’attribue donc la place du maître. Mais les deux autres marionnettistes réalisent en cours de route qu’elles sont deux, tandis qu’il est un : à condition de voter, la majorité peut prendre le pouvoir… tant qu’elle reste unie.

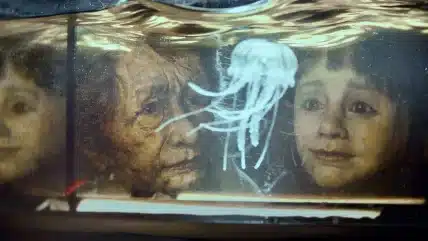

La crise au sein du groupe des marionnettistes est l’occasion de créer une autre crise, fictive, mais rendue réaliste par la finesse de la manipulation et par la justesse de l’interprétation vocale : la marionnette s’émancipe. Elle affirme son refus de continuer à jouer une pièce dans laquelle elle tient le rôle du prince héritier qui complote avec des partisans pour déposer son propre père… Mise en abyme ! Dans un renversement symbolique de sa situation de non-être agi par d’autres, la marionnette commence à donner des ordres à ses marionnettistes. La joute verbale qui s’ensuit met en évidence comment la parole peut être agissante. La seule ressource de la marionnette, qui ne peut bouger seule, est de prendre le contrôle de la situation par son discours. Cette révolution dans l’ordre des choses est évidemment une métaphore de la possibilité, pour les sujets – pour ne pas dire les dominés –, de reprendre le pouvoir des mains des dirigeants.

Cette révolution ne se fait pas par magie : seule, la marionnette est démunie face aux marionnettistes qui lui donnent vie. Pour parvenir à ses fins, elle s’appuie donc sur le public, dont elle s’efforce de gagner le soutien. Le personnage sait se rendre sympathique, plaide sa cause, en appelle aux mécanismes sacrés de la démocratie et, par là même, rend les spectateurs et les spectatrices parties prenantes d’un corps politique qui doit décider de la suite de la représentation… Mais le vote, institué à l’instigation d’un seul, ne serait-il pas, à son tour, l’objet de manipulations ? La démocratie semble bien fragile, en définitive…

En croisant ces multiples espaces de questionnement, Une Tribu Collectif arrive à inciter le public à se positionner face à une situation qui l’implique et qui menace de lui échapper. Il y a, en filigrane, une invitation à ne pas céder à l’apathie politique ambiante ni au défaitisme, tout autant qu’il y a une satire féroce des manoeuvres politiciennes et un portrait peu complaisant de dirigeants contemporains qui ont oublié qu’il n’avaient pas le statut de monarques de droit divin…