La descente dans le puits

C’est à la fête de la narration que l’a grande fresque de Mann(!) nous invitait, « la belle fête de la narration et de la résurrection ». Descendus avec le narrateur dans le puits du passé — celui d’un monde qui fut -, nous allions goûter à la connaissance de la mort, mais de cette mort qui intègre au monde qu.i fut, pour faire accéder à l’essence de la vie, au présent. Car si le mythe s’exprime en disant « ce fut », il est évoqué afin de se dérouler exactement dans le présent. Ce qui fut est à jamais, et dans la fête de la narration « la mort et la vie se reconnaissent réciproquement ». Cette vie et cette mort qui se rencontrent en Jacob et en Joseph, dans cette « piété faite de ferveur pour la mort et le passé » qu’ils éprouvent à l’égard des ancêtres, toujours présents.

Kalisky se souvient de la fête de la narration, et son Joseph-Joe tente de convoquer tous les Falsch « entrés plus morts que vifs dans l’histoire de leur siècle » sur cette piste de danse aussi chaude que la cendre des souvenirs, pour une rencontre au-delà de la mort à travers l’espace et le temps.

Mais Joseph-Joe, qui est pourtant un trompe-la-mort, qui s’est voulu « le champ de la vie et de la mort », ne ressuscite rien. Il ne construit qu’un théâtre d’ombres. Rien de présent dans ce temps entre la vie et la mort.

«Rien n’est arrivé, rien ne se produira jamais … Il y a eu la mort avant la récidive », une mort qui n’est plus intégration au monde qui fut, une mort qui marque la « consommation des temps », après quoi il n’y a rien.

La descente dans le puits sans le retour à la lumière.

La fin des chants alternés

Entre le fils et le père, entre Joseph et Jacob, il n’y a plus ce magnifique chant vespéral et alterné où les bergers bibliques évoquaient un savoir de la tribu connu depuis l’enfance, cet héritage par lequel le moi déborde ses limites charnelles et éphémères.

Le Jacob de Kalisky n’est plus, comme celui de Mann, « cet homme de formation mythique qui toujours savait ce qui lui arrivait », qui durant ses pérégrinations levait sans cesse son regard vers les étoiles et rattachait toujours les événements de sa propre vie à des modèles célestes. Sur son visage, Jacob ne peut plus lire l’héritage du passé, tous ces schémas mythiques établis par les aïeux et que chacun, à sa manière, avait pour destin de réincarner. Seul un fil ténu rattache chez Kalisky l’enfant à ses origines :

ce désir du père qu’il a tout à coup repris en charge en choisissant d’être médecin — lointain et dérisoire écho de l’antique docilité au schéma préétabli dans les desseins d’en haut et transmis par la tradition. Au lieu de la belle unité de ce qui est double, la ressemblance vague.

Pourtant, de cette dimension mythique d’une culture où l’on reprend en charge ce que l’on n’a pas vécu pour le considérer comme faisant partie de sa propre vie, l’univers de Kalisky garde la nostalgie. Ce dont on peut parler à la première personne sans l’avoir vécu, disait Mann, charge notre vie de sens. N’est-ce pas ce sens que poursuit Joseph Falsch s’obstinant en vain à se faire mémoire de ce qu’il n’a pas vécu, de ce qu’ont vécu ceux de Berlin ?

Mais le lointain passé, l’origine une fois perdus, même l’aventure plus proche du père se fait obscure. Quelle distance entre l’opacité que rencontre ici toute descente de la mémoire et ce sentiment qu’avaient les héros de Mann, de vivre sur un sol diaphane, fait d’innombrables couches transparentes …

L’errance ou l’héritage perdu

Les héros de Kalisky, et Jacob Falsch le premier en s’enracinant, n’ont-ils pas rompu avec la tradition ? Le cycle mannien était rythmé par le motif du départ comme refus de la servitude et de l’errance comme quête spirituelle — motif originel d’une tribu qui, depuis l’émigration première de l’homme d’Our, est vouée à l’ignorance du repos, héritage légué à travers les générations par le voyageur ancestral. Sur le visage de Jacob Falsch il n’y a plus trace d’aucune inquiétude spirituelle.

La figure du père a perdu cette superbe aura qui entourait le Jacob de Mann, sa force d’indépendance, son contact avec le divin, sa puissance d’inspiration.

Païen distingué, il a célébré le Sabbat du bout des lèvres et n’a pas appris l’hébreu jusqu’à l’arrivée d’Hitler.

Père aveugle, il a voué ses enfants à la mort en s’obstinant à ne pas quitter l’Allemagne nazie. Abandon fatal des anciens « motifs » de la tradition ?…

En réalité, ces motifs du passé n’ont plus de sens. Pour ceux qui son_t partis, le départ, l’errance ont perdu toute signification spirituelle — on part à cause d’une femme, ou au nom d’un art sans valeur, ou encore pour survivre, avec au bout du voyage le retour au point de départ ou le chaos.

A la fin du cycle mannien, Joseph, le mis à part, séparé de la souche — celui qui a été vendu au monde, là-bas en Egypte — était dépossédé de l’héritage sacré au bénéfice de Juda et ne recevait qu’une bénédiction profane. Mais cette dépossession elle-même s’inscrivait dans l’univers de la Promesse et prenait un sens de salut. Joseph avait « été placé dans le vaste monde pour être le Conservateur, le Nourricier et le Sauveur des siens ». Joseph Falsch, lui, n’a rien sauvé, ni ses frères ni même la mémoire.

La créature nue

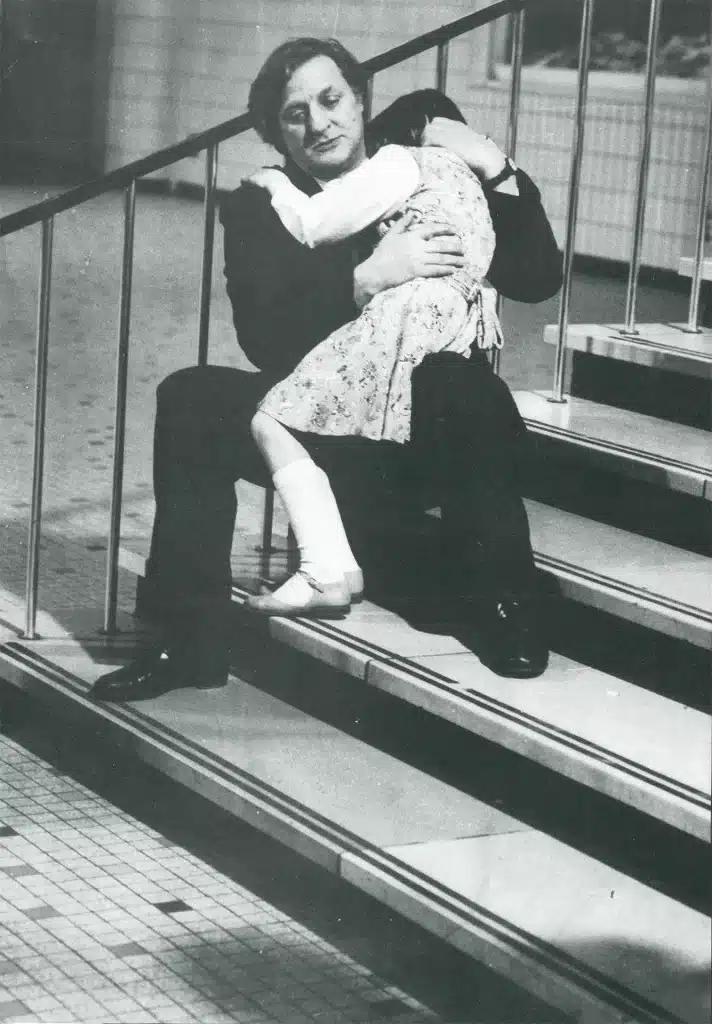

Aucune mémoire, en effet, ne saurait faire revivre au présent ce monde qui fut celui des Falsch de Berlin, aucune bouche ne saurait reproduire les cris de ces êtres nus courant dans la neige : « Nous sommes ces gens que vous n’avez jamais rencontrés. Nous sommes ces créatures nues. »

Leur course dans le froid, la bouche et les yeux pleins de neige — remplis du goût de la mort — ceux d’Amérique n’en auront jamais aucune idée. Georg, le peintre, n’a jamais pu la reproduire, ni Gustav, l’acteur, l’imaginer, ni même Joseph, l’homme aux songes, l’entrevoir dans ces rêves qui sont pourtant comme une seconde vie. Le sifflement de leur respiration, « semblable à celui des ailes de grands oiseaux migrateurs », n’est plus que le signal d’une migration vers nulle part, ou vers les confins des choses.