Mon intention était de passer la soirée au cinéma … Quelqu’un a dû démolir le film que je m’apprêtais à voir.

Quelqu’un a dû étouffer dans l’œuf mon envie d’aller au cinéma.

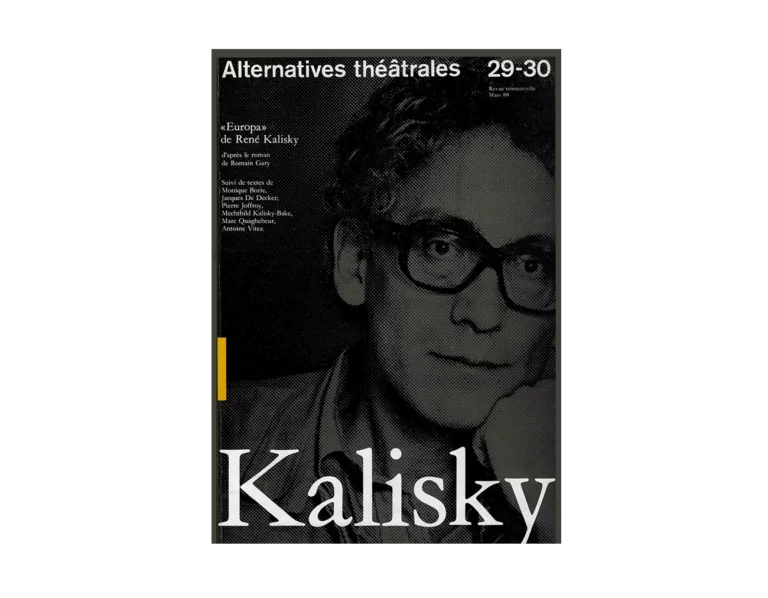

C’est ce que dit le personnage nommé Joe dans la pièce de René Kalisky, « Falsch ». Ce Joe se trompe et nous trompe : le film n’a pas été démoli, il existe, Joe aurait très bien pu ce soir-là, au lieu d’aller à sa terrible réunion de famille, s’effondrer dans un fauteuil de cinéma. Le film s’appelle « Falsch » comme la pièce. Le générique lui donne pour auteurs Luc et Jean-Pierre Dardenne mais il est clair que c’est Joe qui l’a fait, Joseph Falsch lui-même, médecin new yorkais, fils de Jacob Falsch, médecin berlinois (ce dernier, titulaire d’un grand nombre de morts dont on peut citer les deux extrêmes : une fois en Egypte il y a quatre millénaires, à l’âge de 147 ans, après avoir lutté victorieusement avec Dieu au gué de Jaboc — et plus récemment, années 40 en Pologne, dans une chambre à gaz nazie). C’est ainsi : au lieu d’aller visionner son œuvre propre — le seul film qu’il avait, comme il dit, envie de voir — Joe est tombé dans la pièce-piège de Kalisky. A nous d’aller au cinéma à sa place.

Je n’ai pas vu le spectacle monté par Antoine Vitez en 83 au Théâtre national de Chaillot — mais je préfère le film. La représentation chaillotienne eût-elle été (ce qu’elle a peut-être été) un sommet de l’art dramatique contemporain, qu’elle ne changerait pas mon inclination pour le film, serait-il (ce qu’il n’est pas) le plus affligeant exercice de style de l’histoire du cinéma. Il n’y a rien à biffer des mérites du « Falsch » théâtral tel que l’a écrit René Kalisky ; c’est même un peu parce que c’est une bonne pièce que ce n’est pas devenu un mauvais film. Mais l’histoire de Joe (les retrouvailles d’une famille morte), n’ayant ni lieu ni temps, réclame pour se faire entendre efficacement la même absence de coordonnées.

La théologie catholique appelle limbes un bord de l’invisible ou de l’inhumain où stationnent, en instance d’appel, ceux qui sont nés avant le Christ, les non-baptisés, les enfants qui n’ont pas vécu, etc. Ils ne survivent pas, ils surmeurent. Je reconnais dans ces limbes nos cinémathèques où s’empilent des boîtes d’images fixes, mortes sans doute mais qui peuvent toujours en appeler de leur mort. Voilà pourquoi, entre autres, toute relation de ce qui s’est passé entre Joe et les siens après leur effacement de la terre trouve son oreille absolue, non dans le frémissement vivant, trop vivant, du théâtre ( avec sa chair qui palpite au nez du public) mais dans le distant support, déjà obsolète et toujours trépassant, de la pellicule. Un film n’a pas temps, n’a pas lieu. Dans la bobine, il n’existe pas ; sur l’écran, il meurt au fur et à mesure de son déroulement. Le film est déjà fini (comme les Falsch) quand le théâtre joue encore.

Les images de « Falsch » peuvent évidemment prétendre qu’elles ont été captées dans un quotidien daté, localisé : patineur à roulettes sillonnant une aérogare crépusculaire, vieil avion à hélices d’où va descendre Joe le dernier des Falsch, taxi de nuit qui amène Lilli, son grand et toujours jeune amour. Mais à petites touches le lieu se déréalise, la nuit se transfigure. Tout ce qui allait de soi n’y va plus — se décale, sans se déglinguer. La cohérence reste imbattable : elle saute simplement à pieds joints dans la cohue des morts ; recentrée, elle se concentre sur l’unique question des limbes : qu’avons-nous fait de nos vies ?

Les Falsch restés à Berlin ont été « nettoyés » par les nazis. Allemands de cœur, ils n’ont pas voulu « déserter », attendant que Dieu, à défaut de la démocratie, leur vienne en aide. C’est Jacob, le père, qui a été de tous le plus imprégné de ce mortel amour de la patrie. Trois de ses enfants, sur six, bravant les consignes de ce coupable patriote, sont partis à temps pour l’Amérique ; ils y ont survécu sans postérité. Clown, peintre, médecin, ils n’ont fait que décéder stérilement de leur propre mort. Joe est le dernier à gagner les limbes où tous l’attendent, où tous le guettent. C’est le grand rassemblement des Falsch dans l’aérogare traversée de valses. Simulacre de fête. Simulacre de Sabbat. Simulacre de concert. Simulacre de vie. « Ici, l’année 38 et aujourd’hui, c’est pareil ! ». D’un côté, les surmourants de la chambre à gaz, inconsolés. De l’autre, les surmourants de l’exil qui se sont laissés pourrir dans l’extase imméritée de l’échappée belle. Tous également morts à présent — mais nullement morfondus. On règle les comptes à grands coups de gueule et de sanglots. Pourquoi, Jacob, as-tu si criminellement exposé les tiens à l’extermination pourquoi, Oscar, fils figé « qui parle comme un Allemand, prie comme un Juif, pense comme un joaillier », as-tu soutenu l’aveuglement de ton père pourquoi, Mina, as-tu couché avec ton beau-frère au prix des larmes de ta sœur — pourquoi, Joe, as-tu aimé cette Lilli, une Allemande qui te rendait ton amour certes (on ne va pas le contester!) mais qui, incapable de surmonter sa peur des nazis, s’est toujours refusée à toi ? « Vous ne formez pas un couple, dit la mère de Joe, mais le remords de ce qui aurait pu le devenir » …

Les Falsch de Berlin ont mal vécu, mal aimé, ils n’ont rien compris ; ceux de New York, par désarroi ou par égoïsme, n’ont pas réussi à établir les fondements d’une nouvelle vie, d’une falschité qui fût vraie. Le film roule de cris en larmes, de reproches en anathèmes, comme si les vagues

d’outre-tombe devaient aboutir à la terre ferme — à une solide reprise en main de l’existence (on peut vivre autrement!). Mais la promesse, à vue d’éternité, n’est pas tenable. Il n’y a ici — que de la fumée de crématoire, qui transforme les figures Falsch en autant de nuages : que peuvent-ils devenir, sinon pluie, pluie future ?

La connaissance de la pluie n’a jamais consolé les nuages.

« Falsch » est une tragédie. Absolue. Si le mot « amour » ( mot brancardier) y a sa place, c’est qu’aucune tragédie ne s’en prive. Dans ces créatures Falsch circule le courant de l’amour tout autant que les eaux de vidange de la vie, mais sans engendrer la plus petite place pour une fin rose. Il y faudrait lieu et temps, absents. Nous devons demeurer, douloureux, dans la description — seul sujet du film — d’une douleur sans rivages. « Les images sont derrière nous, mais la douleur ne mourra jamais ». Douleur, et rien de moins. Douleur, et rien de plus.

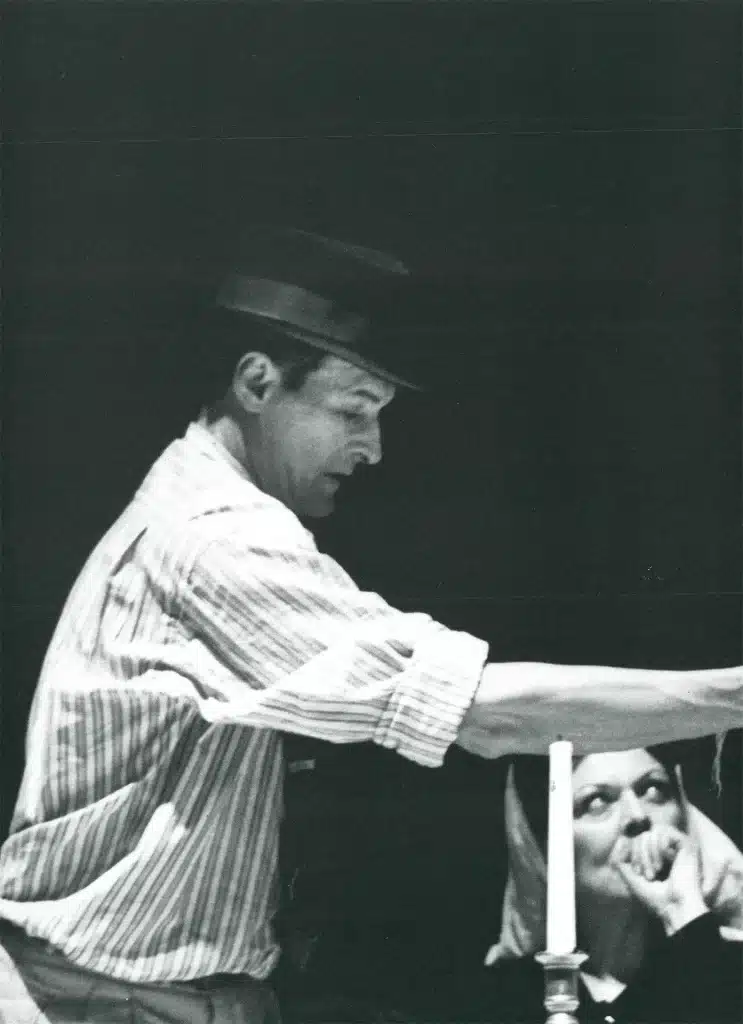

L’aérogare souffre de ses horaires perdus, l’avion de ses rouillures, l’orchestre dirigé par un jeune Falsch souffre (à en mourir) d’une musique arrêtée dans le temps, non résolue (la musique des limbes n’a que faire de leurs archets, touches, anches et embouchures). Dans ces conditions dictées par le thème et le ton du film, demander aux acteurs d’endosser, au-dessus d’une chemise psychologique individuelle, l’habit transparent de la douleur, c’était leur imposer l’impossible surdistribution qui mène aux fiascos. Le film fait, on reste confondu : ils le portent, ils sont la douleur ! Pas un mouvement, un regard un silence, un phonème qui ne soit elle — elle-même!Cl)