Au mois de juin 2019 Georges Banu et Bernard Debroux ont animé une rencontre entre Véronique Leyens, Simon Siegmann enseignants à La Cambre (Bruxelles), Ondine Bréaud-Holland et Laurent P. Berger enseignants au Pavillon Bosio (Monaco).

Georges Banu — L’enseignement du théâtre fait s’affronter deux démarches : la première est une pédagogie « processuelle », on part du plus simple vers le plus complexe. L’autre, plus polémique, défendue par quelqu’un comme Vitez, confronte les élèves à l’énigme du théâtre, l’énigme du jeu. Adoptez-vous dans votre pédagogie la démarche de l’évolution progressive ou celle de l’immersion directe

Véronique Leyens - À La Cambre, lors des épreuves d’admission nous nous trouvons de plus en plus face à des étudiants « démunis ». Ils arrivent avec un désir abstrait de théâtre. Pour la plupart, ils n’ont pour ainsi dire aucune référence dans ce domaine, très peu l’ont lu, l’ont côtoyé ou s’y sont intéressés de près. Ils sont démunis face à la question du théâtre, du plateau, de la représentation. Notre atelier s’inscrivant dans une école d’arts visuels, il est donc difficile, en début de formation, d’être exclusivement dans une démarche d’immersion et nous nous interrogeons particulièrement sur la meilleure manière d’articuler ces processus de formation qui nous semblent tous deux nécessaires. Sur les cinq années du cursus, nous privilégions une « colonne vertébrale » dite théâtrale. Chaque année, nous proposons à chaque classe un projet de théâtre conséquent – et ce dès la première année – avec une approche dramaturgique et une recherche approfondie sur l’espace scénique. Nous abordons par ailleurs tous les autres champs de la scénographie tout au long de leur formation. Le premier exercice, à leur arrivée dans la section, consiste à aller visiter un plateau de théâtre et d’en refaire la maquette.

Simon Siegmann

En effet, les étudiants arrivent très jeunes, tout juste diplômés de leurs études secondaires, sans avoir de solides « capacités de représentation ». L’idée est donc de consacrer les premières années de bachelor à leur donner une base méthodologique à partir de laquelle ils pourront se confronter à la complexité d’une mise en espace. Cette méthode d’immersion dès le départ me paraît difficile et un peu frustrante, et pour eux et pour nous.

Ondine Bréaud-Holland — Au Pavillon Bosio les étudiants s’initient à la scénographie très tôt à travers des exercices de mise en scène en photographie et de la peinture grand format qui se déroulent au théâtre Princesse Grace et aux studios de la Victorine à Nice. Les studios « espaces/construits » et « construction/maquette » et les cours de dessin convoquent la représentation de l’espace scénique alors que des temps sont dédiés à la performance. En première et deuxième année, les étudiants ont également des cours théoriques de scénographie et de scénologie. En troisième année, ils présentent des installations et des performances face à un public. Ce qu’ils produisent dans le vaste espace d’une salle polyvalente tient de la représentation théâtrale et de la déambulation muséale. Là, l’ensemble de leurs compétences en arts plastiques est sollicité. Enfin, ils décortiquent un spectacle dans un cours que je mène depuis plusieurs années avec Frédéric Maurin qui enseigne à Paris 3. C’est en 4e et 5e année qu’ils peuvent réfléchir à leur propre pratique de plasticiens en collaboration avec des chorégraphes des Ballets de Monte-Carlo. Un travail plus ancré dans la réalité de la profession qu’en troisième année où ils sont seuls plasticiens à investir le plateau. Comme il nous manquait la dimension de la dramaturgie, nous allons prochainement collaborer avec l’école de la Manufacture de Lausanne. La présence du texte et son analyse seront ainsi renforcées. En première année, la visite se porte sur le plateau de l’opéra Garnier à Monaco. Nous avons aussi organisé un voyage autour des théâtres historiques de la région de Parme, l’idée étant de traverser les siècles, du xviie au xxe. Départ de Sabionetta, puis théâtre Farnèse et théâtre anatomique à Mantoue, retour à Parme avec Verdi et le théâtre Regio et pour finir le Teatro Due ! Je défends intimement cette position que la scénographie commence avec l’histoire du théâtre.

Laurent P. Berger - La caractéristique du Pavillon Bosio est de former des artistes avant tout. C’est au sein même de leurs pratiques (dispositifs, installation, vidéo, images, sculpture, performance, etc.) qu’ils se questionnent par rapport à l’espace. Montrer une oeuvre participe de la fabrication de l’oeuvre. C’est petit à petit qu’ils ont rendez-vous avec la question du théâtre et de la représentation spectaculaire. Cela peut se faire par une approche expérimentale, dans un rapport à la danse et en particulier avec la Manufacture nous investirons une dimension proprement théâtrale que nous n’avions peu jusqu’à présent. Nous nous considérons comme une école des Beaux-Arts qui ouvre à la possibilité de devenir artistes avec une dimension scénographique. Pour le théâtre mais aussi par exemple pour la scénographie d’expositions.

OB‑H À La Cambre, les étudiants dans leurs études ne se projettent pas en tant que plasticien ?

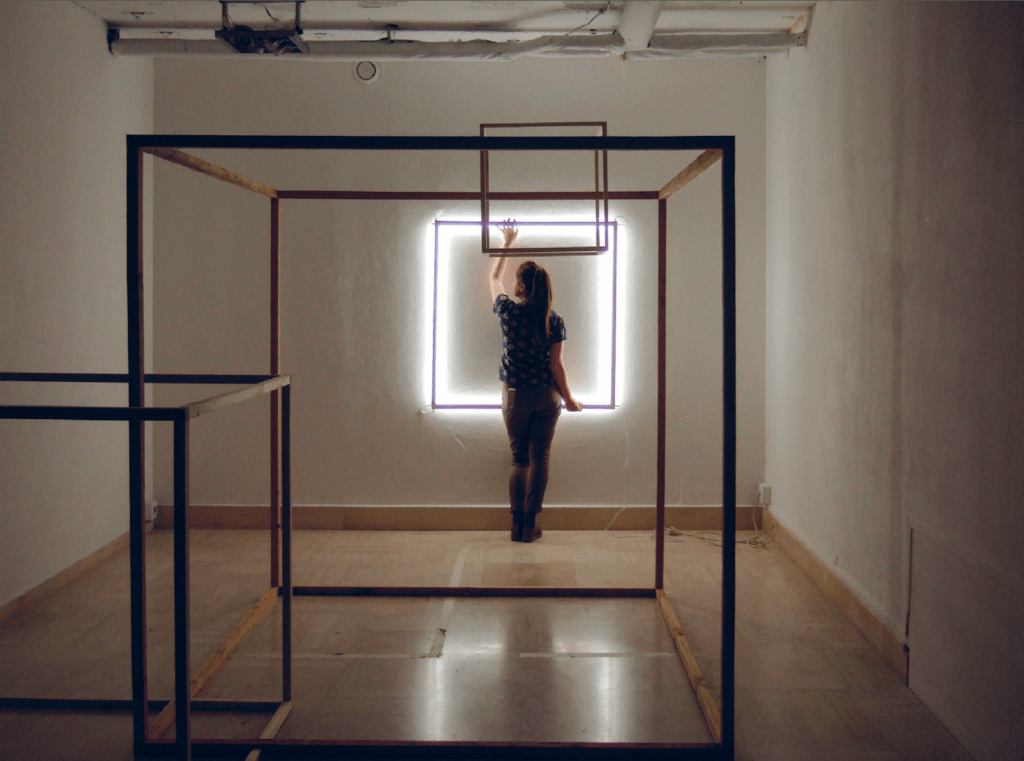

VL Si, bien sûr. Au fil de leur cursus, ils développent de plus en plus une approche théâtrale personnelle sur un ensemble d’exercices jusqu’à la cinquième année (M2), où le travail de fin d’études est exclusivement consacré à leur recherche en dehors de toute « demande » extérieure. Il est important qu’ils se positionnent peu à peu de façon singulière sur leur rapport à la scénographie. Ce travail est un exercice libre où ils sont à la fois initiateurs et porteurs de leur projet qui prend diverses formes : installation, performance, représentation, exposition. Nous les accompagnons dans leur démarche personnelle pour les aider à approfondir leurs propres questionnements liés à la scénographie.

Bernard Debroux

Quelles sont les résistances que les étudiants opposent aux propositions que vous faites ?

LPB - Il y a plutôt un appétit ! Notre école est identifiée comme formation centrée sur la scénographie. Ils ont des ateliers et des exercices dans les cadres du théâtre et de l’exposition et sont vraiment demandeurs.

SS — Les étudiants se sentent un peu malmenés par nos exigences de conscience technique. La scénographie est un métier de designer !

VL — Nous sommes souvent confrontés à une double demande assez paradoxale où la résistance aux contraintes techniques et leur désir de théâtre entrent en conflit. Lorsqu’ils sont sur un plateau de théâtre avec un metteur en scène, ils sont parfois assez frustrés quant à leur propre imaginaire. Lors des exercices d’atelier où ils sont dans la conception pure, ils sont très frustrés de ne pas être confrontés à la réalité du plateau. Tout l’enjeu de la formation est dans cet équilibre fragile, ce mouvement qui va de l’un vers l’autre. C’est dans cet entre-deux, ce va et vient qu’ils trouvent finalement leur épanouissement. Cela prend du temps.