Benoît Hennaut — Le métier de scénographe est par définition à la croisée des chemins entre arts visuels et arts vivants, entre art plastique et art scénique. Dans ta pratique, comment articules-tu ces deux aimants et l’engagement qu’ils supposent, autant sur le plan artistique que technique d’ailleurs ?

Simon Siegmann — La scénographie est une pratique qui se situe à la croisée des arts visuels et de l’architecture. Les arts scéniques en sont un puissant moteur, mais ce n’est pas son unique motivation. On la retrouve dans une multitude de champs d’applications tels que la muséographie, l’évènementiel – type salon de l’auto ou ouverture des Jeux Olympiques – et le scénique au sens large. C’est une pratique polymorphe et à géométrie variable. Même à l’intérieur du champ plus spécifique du scénique, c’est-à-dire du spectacle, on trouve de la scénographie de mode, de musique, de danse et de théâtre. Quatre sous-ensembles qui, bien que connexes, fonctionnent sur des codes et avec des besoins différents. Ce que je veux exprimer en apportant ces précisions, c’est que la scénographie ne peut pas se définir par son contenu.

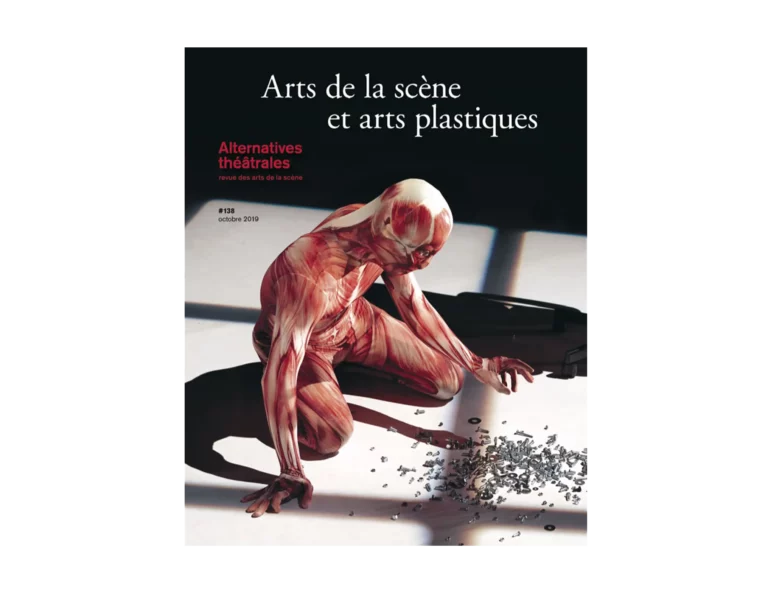

C’est une pratique qui propose un dispositif visuel dans lequel des corps vont prendre place. Elle développe une plastique de l’espace. Elle est bien sûr au service d’un projet collectif, mais ce n’est d’une certaine façon que la partie visible de l’iceberg.

Ce qui motive vraiment une scénographie, c’est l’espace qui lui préexiste et le rapport qu’elle entretient avec le spectateur. Il s’agit de poser un objet/espace qui doit conditionner le regard du spectateur et créer une dynamique, une tension, avec le lieu dans lequel le dispositif prend place. Dans le cas d’un spectacle, idéalement, il faut que la scénographie interroge la notion d’espace de représentation à travers le dispositif qu’elle induit en proposant des appuis à la mise en scène.

Je pense ma pratique comme celle d’un architecte-plasticien spécialisé dans le domaine de la scène. La scénographie de spectacle, comme tout art, doit penser et rationaliser ses propres limites. J’aime réfléchir à la boîte noire du théâtre de la même façon que l’on peut envisager la planéité de la toile peinte ou interroger la notion du socle en sculpture. Et, dans un même temps, je dois pouvoir intégrer des notions de narration, de mise en scène auxquelles s’ajoute un travail de design technique. Le scénographe doit avoir une grande capacité de synthèse pour placer dans un seul et même objet un ensemble de conditions parfois contradictoires afin de créer un dispositif qui se suffit à lui-même et en même temps accompagne et supporte le projet dans lequel il s’inscrit. On pourrait pousser la comparaison à une équation à plusieurs inconnues qui vous réveille la nuit et vous oblige à vous lever pour aller au bureau travailler…!

BH — On connaît ton intérêt pour la lumière et sa plasticité. En même temps qu’elle est au service de ce qui se passe au plateau, elle fait bien sûr l’objet d’un travail esthétique qui lui est propre. Ton travail avec la lumière t’a d’ailleurs à plusieurs reprises emmené loin des plateaux de théâtre.