Au début des années 70, l’une de mes premières réalisations, le Pierrot, va marquer un tournant décisif dans mes recherches. Une marionnette découvre son animateur puis les fils qui la contrôlent, elle les arrache un à un pour s’effondrer, désarticulée, sur le sol. Au cours d’une représentation devant des enfants autistes dans une institution psychiatrique, l’un d’entre eux qui n’avait manifesté aucune émotion depuis plusieurs années, à la grande stupéfaction des soignants, se met à pleurer. Il s’était totalement identifié au Pierrot qui brise ses liens avec son environnement.

L’alchimie de l’image

À partir de là, ma vision du spectacle s’est focalisée sur l’être humain face à ses propres conflits, face à ses dérives, face à ses monstres intérieurs. Monstres qui vont se matérialiser sur scène par l’intermédiaire de matériaux, d’objets et de formes animées. Il me fallait créer des images qui s’adresseraient plus au subconscient du spectateur qu’à son conscient.

Pour répondre à une question qui m’est souvent posée, la nécessité d’un spectacle visuel (à l’exception de ZIGMUND FOLLIES ) n’est pas déterminée par des raisons pratiques liées aux tournées internationales, mais à la remise en question du langage dans sa capacité à traduire la complexité de la chose. Le langage, selon Freud, n’apparaît que tardivement dans la mise en place de la vie psychique de l’individu. La constitution de l’inconscient se situe pendant les six premières années de la vie. Un temps où nos premières blessures vont laisser des traces indélébiles dans la constitution de notre personna- lité, un temps où le mot ne peut être utilisé pour élaborer nos défenses. La pensée moderne a dénoncé la capacité du langage à traduire la vie psychique de l’homme. C’est là où le travail du corps, où la relation de l’homme face aux objets peut, en condensant plusieurs sens, toucher à ce domaine de l’indicible.

Nous utilisons souvent la magie ou l’illusion pour fissurer le rationnel et nous glisser dans l’univers du subconscient, laissant le spectateur prolonger les images qui lui sont proposées et le renvoyer à ses propres miroirs. La magie est là pour renforcer le contenu de la scène.

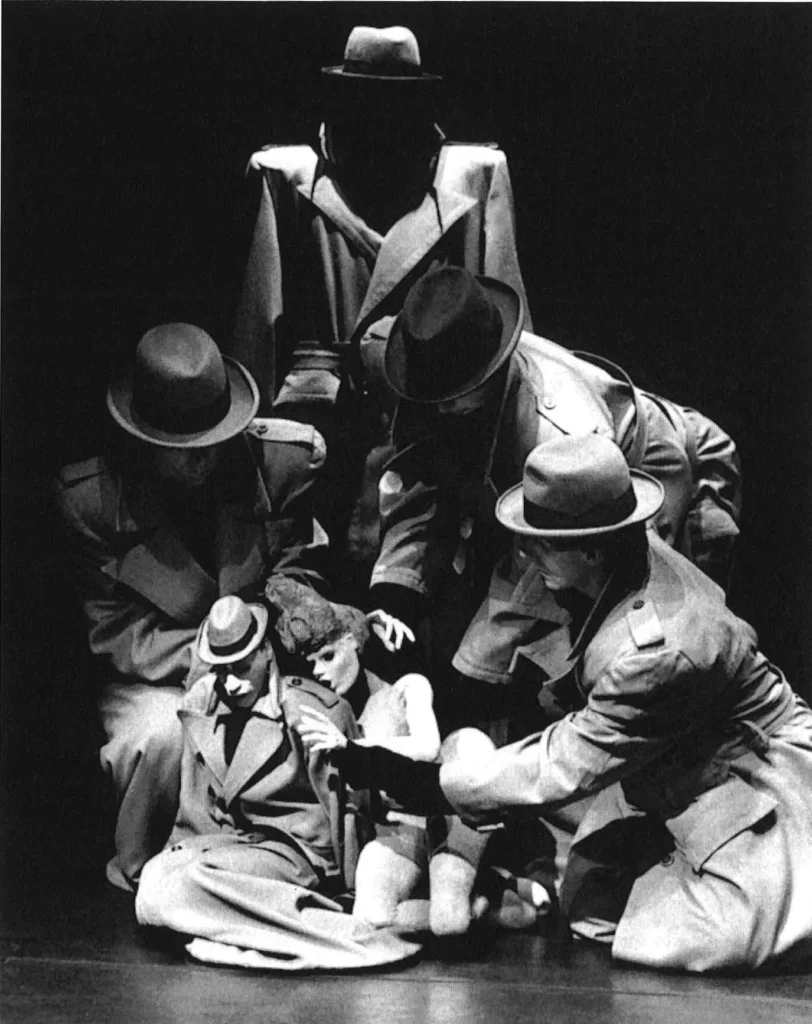

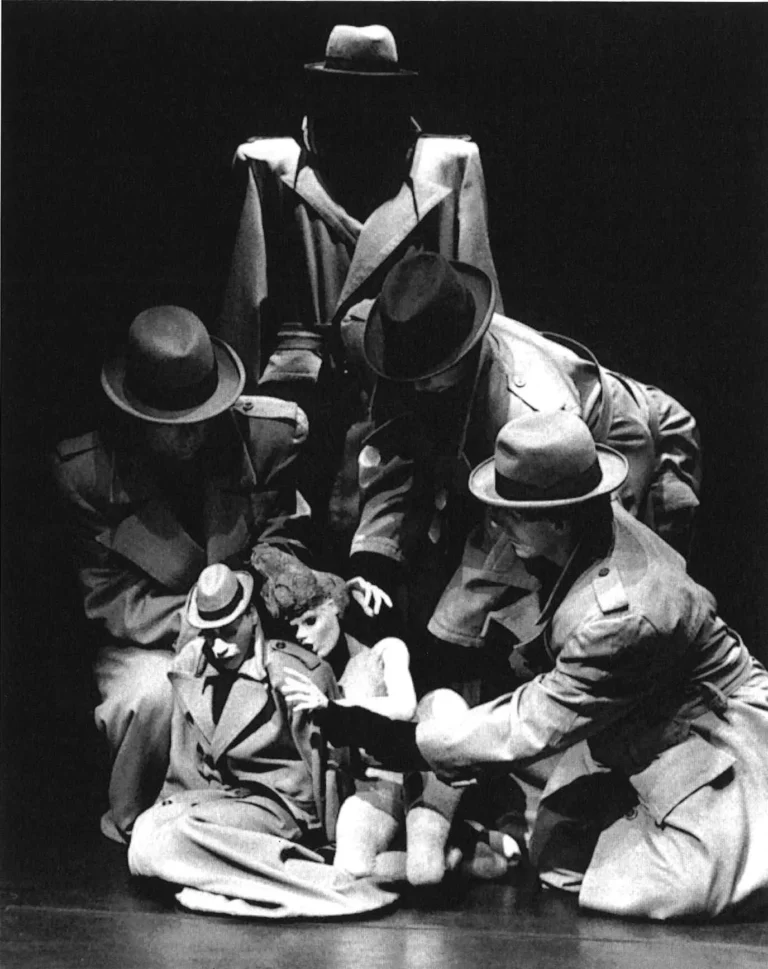

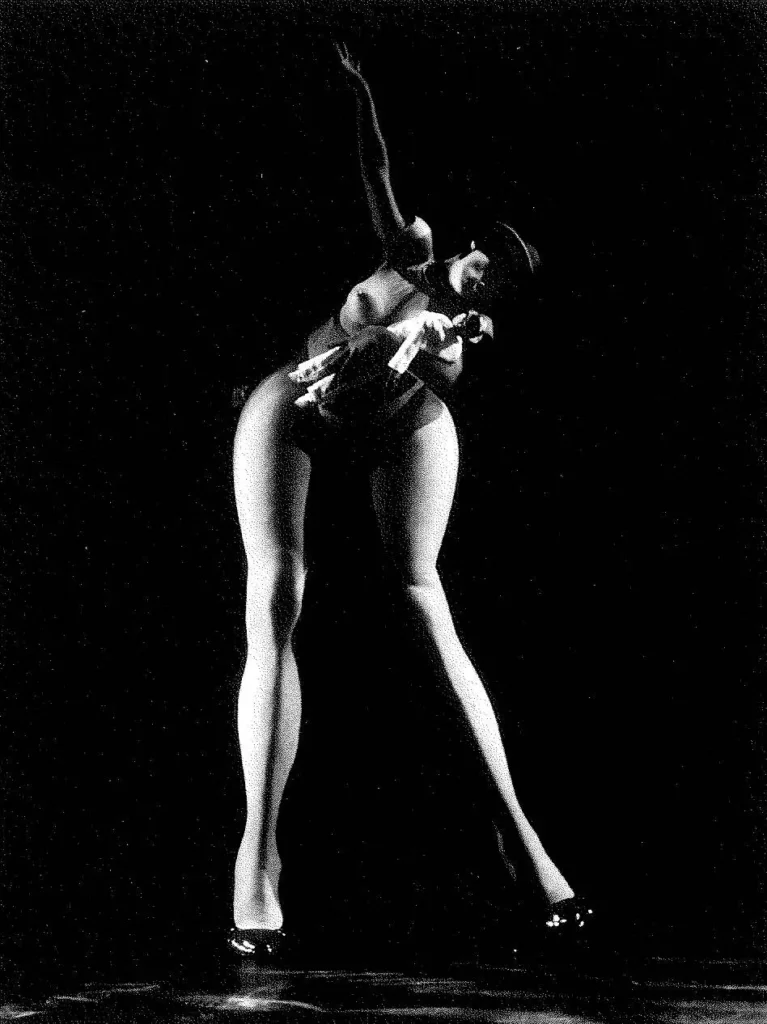

Par exemple dans DÉRIVES, un personnage, un comédien en imperméable, à la recherche de sa propre identité, se démultiplie, en tournant sur lui-même, il se dédouble puis se triple. L’effet accentue l’interrogation que l’homme porte sur lui-même. Dans DÉSIRS PARADE,

La marionnette

La marionnette m’a entre autres permis de développer le sens de la distanciation, non pas la distanciation brechtienne mais la faculté d’être à la fois à l’intérieur de la poupée, tout en étant dans l’autre personnage, celui qui l’anime. Je suis convaincu que l’on touche là un élément fondamental du travail de l’acteur : pouvoir voyager à l’intérieur de son personnage tout en gardant un œil extérieur. Malheureusement, rares sont les acteurs qui maîtrisent cette dimension. Pour ceux-là une sensibilisation à la marionnette pourrait être profitable. Au cours des derniers spectacles, la marionnette a peu à peu cédé la place aux comédiens et aux danseurs. Cependant avec les objets et les matériaux (tissus extensibles, films de plastique transparents, kraft, etc.), elle continue à avoir son existence. Il est alors fascinant de constater à quel point l’inanimé et le comédien se mettent mutuellement en valeur, comme si l’inerte donnait encore plus de vie au vivant et vice versa. C’est peut-être la raison pour laquelle elle est utilisée par des metteurs en scène contemporains. Par ailleurs, il s’établit entre la marionnette, les objets ou les matériaux en mouvement et le spectateur, une relation à double niveau. D’une part, ces éléments animés s’adressent en tant que symbole au conscient du spectateur et d’autre part bien que nous sachions pertinemment qu’ils sont contrôlés par des animateurs, ils vont trouver un écho avec un fond d’animisme enseveli dans notre subconscient. Une très ancienne mémoire qui a envie de continuer à croire que les choses, les objets, les matériaux ont une âme.

L’effet de prisme

Les diverses facettes de la marionnette telles que nous les utilisons, comme prolongements du comédien animateur me font penser à un prisme, nous laissant parfois découvrir l’ensemble sous la forme d’une multiplicité de tensions, de conflits et d’espaces temps, et à d’autres instants mettant l’accent uniquement sur l’un de ces aspects. Cet effet de prisme ajouté au jeu des échelles nous plonge dans une succession d’abîmes. Ce sentiment est renforcé par une volonté de ne jamais faire entrer ou sortir les personnages latéralement par les coulisses. Ils surgissent sur l’espace scénique, se métamorphosent, disparaissent, se fondent dans le décor. Ce parti pris accentue l’impression de rêve. Dans mes rêves, je ne vois jamais de personnages entrer ou sortir latéralement. Ils sont là !

Les dérives de la création

La création d’un spectacle est un long processus de maturation. Je consacre plusieurs mois à errer à travers souvenirs, lectures et rêves que je note assez régulièrement mais aussi ceux de Mary Underwood, ma compagne, et chorégraphe de nos spectacles, également à travers des lectures, tout en écrivant un scénario ou plutôt une progression, cherchant en dehors de toute logique de récit et progressant comme dans un rêve, par le jeu des associations mais en privilégiant la métaphore au symbole. Je dessine un certain nombre d’éléments, accompagnés de croquis techniques, d’objets, de personnages, tout en prospectant, à la recherche de nouveaux matériaux.

La fabrication commence alors avec le concours de plasticiens et de décorateurs, mais également avec la participation des comédiens. Même si, très souvent, ces derniers n’ont pas de formation en la matière, ils passent par une période de découverte et de familiarisation. Certains vont se découvrir des capacités qu’ils ne soupçonnaient pas, mais surtout ils vont se familiariser et s’approprier les objets qu’ils auront plus tard à habiter et à nourrir. Quand ces premiers éléments sont prêts, généralement ils ne réagissent pas comme prévu, ce qui nous plonge dans des abîmes d’incertitude et de doute. L’erreur consisterait à vouloir les contraindre à se soumettre aux exigences du script, ce qui semblerait a priori la solution la plus sécurisante et la moins frustrante pour l’auteur. En étant à leur écoute, on découvre que ces matériaux ou ces objets ont leur propre dynamique, leur langage. Ils nous entraînent dans des chemins de traverse imprévisibles nous renvoyant à nos interrogations, pour dévoiler des éléments enfouis au fond de nous et trouver des résonances avec des refoulés. La réussite dépend alors de notre capacité à saisir ce qui surgit comme une réponse à une question qui n’a jamais pu être formulée. Ce sont des instants miraculeux de création !

La confrontation physique entre comédiens et matériaux me permet de matérialiser les conflits psychologiques en évitant le piège du démonstratif ou le risque d’une situation extraite de la vie quotidienne replacée artificiellement sur scène, nous faisant découvrir ces conflits sous un angle tout à fait nouveau. Chaque scène est explorée avec une pré-période que nous appelons « délires ». À partir de quelques contraintes liées au scénario, aux objets et aux matériaux, les comédiens ont la liberté de faire des propositions, quitte à remettre en question certaines parties du scénario initial. Ce procédé implique de notre part, à Mary et moi, une réécriture constante en cours de répétitions.

Dans ce processus, il faut constamment naviguer entre un scénario qui est une base d’approche pour ne pas se perdre définitivement dans notre labyrinthe et un espace de chaos pour ne pas se laisser enfermer dans une structure rigide. La création n’est pas une construction, c’est un processus plus mystérieux, plus inattendu, plus spontané. Il faut du temps pour que les idées prennent corps, deviennent évidentes. Puis elles s’enchaînent, jouent entre elles, pour finalement s’articuler presque logiquement.

Fabrication et répétitions sont menées de front sur une période de six mois. Tout au long de cette progression nous organisons des évaluations du « travail en cours » devant un public restreint, non pas pour séduire ce public ou tenter de recevoir son approbation mais pour constater si la communication passe et si nous ne sommes pas à contresens de notre propos.

Ces évaluations sont d’autant plus nécessaires que nous manipulons des images dont certaines, avec le manque de recul, nous échappent. Dans ce contexte, l’inquiétude est plus créatrice que la certitude ; le hasard est la réponse que le destin nous apporte si nous sommes suffisamment attentifs, bien qu’au final nous ne connaissions pas le fin mot de l’énigme.