JE SUIS TRÈS ÉMU et je me sens tout à fait indigne de me retrouver sur cette scène sur laquelle j’ai vu Jerzy Grotowski présenter son enseignement. Je ne prétendrai pas vous expliquer qui il était, ce qu’il a trouvé, ce qu’il a fait. Je me contenterai de commenter plusieurs de ses textes inédits : ceux qui ont été soumis à mes collègues du Collège de France au moment où j’ai présenté sa candidature devant l’Assemblée des professeurs pour la création d’une chaire d’« Anthropologie théâtrale » à laquelle il fut élu. Il a pu alors commencer cet enseignement que je souhaitais qu’il fît à Paris et qu’il n’a pu malheureusement assurer plus d’un an et demi.

J’ai intitulé cette causerie Grotowski passeur de frontières tout simplement parce que, au moment où Mme Kokosowski a bien voulu m’inviter dans le cadre de cette série « Penseurs de l’enseignement », je me suis souvenu de la première rencontre que j’avais faite de Jerzy Grotowski lors d’un séminaire organisé en 1968, très exactement en juillet 1968, au Danemark à Holstebro, dans les locaux monastiques de l’Odin Teatret. C’était, je crois, un des premiers séjours de Grotowski en Europe de l’Ouest. Je savais à peu près par Eugenio Barba, l’organisateur de ce séminaire et son ancien assistant à Opole, de qui il s’agissait, je n’avais jamais vu aucun de ses spectacles et à plus forte raison je ne l’avais jamais vu lui-même.

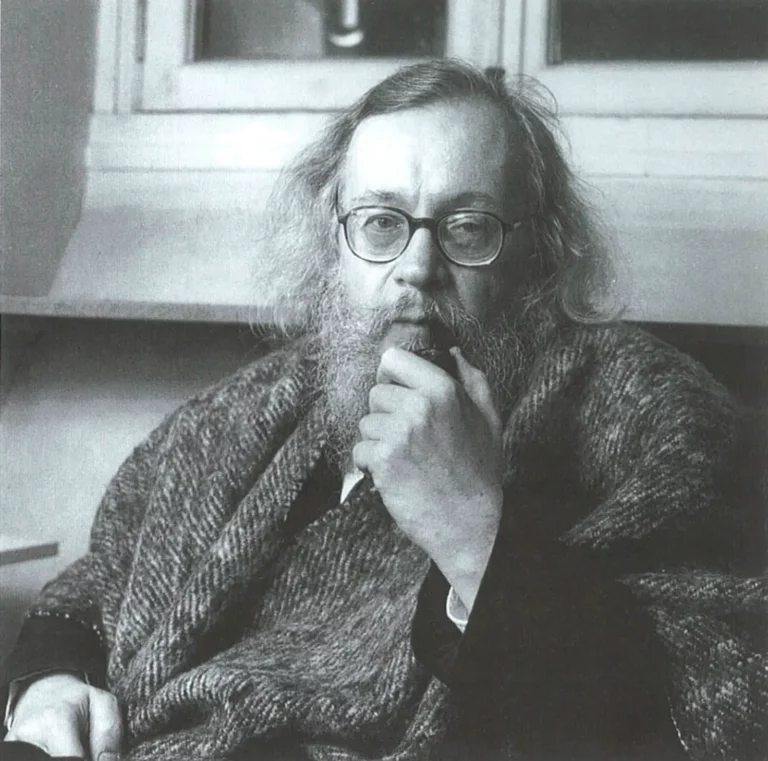

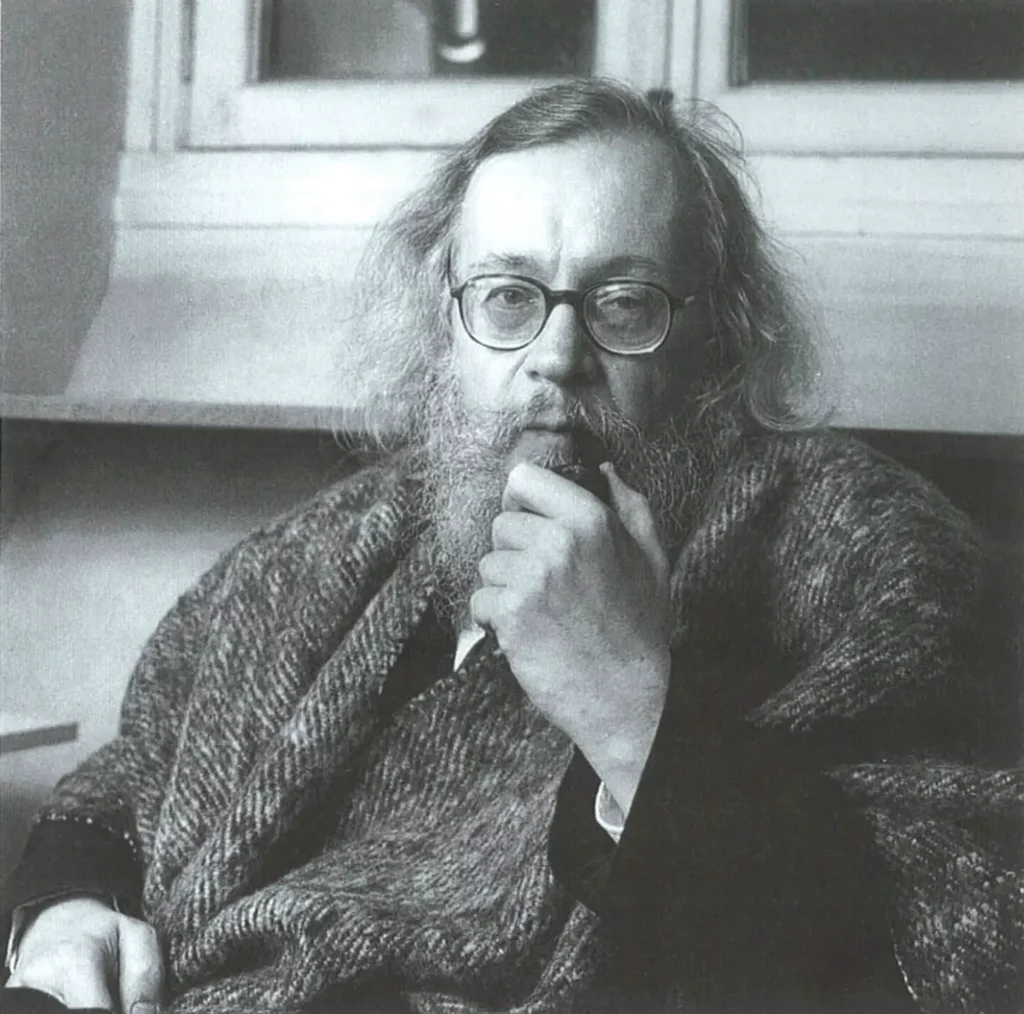

Il est entré, très attendu, dans une petite salle pleine à craquer. Il était volumineux, blême, le poil rasé, entièrement vêtu de noir, sauf une chemise blanche cravatée elle-même de noir. Il avait tout d’un clergyman, sauf les lunettes noires qu’il portait pour protéger sa très mauvaise vue. Il parlait d’abondance un méchant français, mais très clair traduit par Barba en anglais, phrase après phrase. En effet l’assistance était composée, au moins pour deux tiers, de jeunes américains venant de la mouvance new-yorkaise dite « Off off Brodway », acteurs, apprentis acteurs, critiques et metteurs en scène « d’avant garde ». Pendant que Grotowski parlait, je prenais des notes. Eugenio Barba quittant sa chaise de traducteur, est venu à pas de loup auprès de moi pour me dire à voix basse : « Essayez de ne pas trop faire voir que vous prenez des notes, cela gêne Grotowski ». J’ai essayé de cacher mes notes et d’en prendre moins. Au bout d’un certain temps, j’ai vu Eugenio Barba, alarmé, revenir à moi quasi à quatre pattes pour me dire : « Surtout n’écrivez plus, si vous écrivez encore, il va s’arrêter. Il ne supporte pas ». Cela m’irrita. Je me levai sans faire de scandale, et j’ai quitté la salle, bien décidé à reprendre l’avion pour Paris le lendemain.

Le soir, Grotowski vint me trouver avec Barba dans ma cellule. Il s’excusa, m’expliquant qu’après avoir vécu pendant des années dans un régime policier, il avait acquis un système de défense, et contracté une allergie insurmontable pour tout inconnu qui pouvait utiliser ses propos contre lui. Barba lui avait expliqué qu’il n’avait rien à craindre de moi. À partir de là, nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. J’ai pu vérifier deux ou trois ans plus tard, le retrouvant à New York, qu’il n’avait pas exagéré. Un agent de la sécurité polonaise accompagnait la troupe, et bien qu’il ne fût pas très doué, Grotowski et son alter ego Ludwik Flaszen, recouraient à des ruses de Sioux pour surveiller ses faits, gestes et rencontres encore plus étroitement qu’ il n’était capable de le faire pour eux et pour les acteurs.

J’ai souvent passé des frontières pour le retrouver et pour voir ses spectacles. À Berlin, j’ai eu la stupeur de voir me sauter au cou un inconnu décharné, en blue-jeans et chemise ouverte, barbu et longs cheveux filasses : il m’a fallu quelques secondes pour admettre l’incroyable, presque le miraculeux. C’était pourtant lui, entièrement métamorphosé, peut-être par une savante diète, peut-être par de longues marches et jeûnes sur les chemins de l’Inde. Il avait pris une vague ressemblance avec le Christ, qui était alors le modèle, au moins physique, de la jeunesse américaine du Flower Power. Mais pour l’avoir écouté des nuits entières, dans ma chambre d’hôtel de Wroclaw, quelques années plus tôt, devant une bouteille de ce cognac français qu’il adorait, me raconter ses expériences mystiques d’enfant réfugié chez des paysans pendant la guerre, je savais que le Christ était pour lui tout autre chose qu’un role model. Je ne saurai jamais au juste si le Christ a été pour lui celui de François d’Assise, ou celui des chrétiens manichéens dont Augustin fut un adepte avant de se convertir à celui de saint Paul : c’était en tout cas une présence profonde et féconde, dont il me parlait encore quelques semaines avant sa mort. Dieu sait pourtant s’il s’était initié depuis à toutes sortes d’autres grandes figures religieuses, et aux traditions les plus diverses de l’Orient et de l’Afrique. Cet homme de théâtre hors du commun entendait manifestement le théâtre comme la frontière entre le divin dans l’homme et l’homme ordinaire.

À Paris, chaque fois que je l’ai revu, il me demandait de transcrire des textes, interviews ou manifestes, qu’il improvisait en français devant moi et dont nous discutions longuement. Son sens de l’exactitude dans l’expression était celle d’un philologue, doublée de celle d’un génie prudentissime, imaginant d’avance tous les malentendus possibles, naïfs ou malintentionnés. Le texte inédit que je vous commenterai tout à l’heure a été ciselé ainsi, au cours de nombreuses séances à la table d’un café du boulevard Raspail, toujours pourvue de deux verres de cognac.

Le séminaire de 1968, auquel finalement j’assistai d’un bout à l’autre, fut fertile en rebondissements. Après ma petite révolte, il y eut la révolte générale des jeunes américains. La présentation achevée, les exercices avaient commencé. Tous ces jeunes gens, venus pour apprendre quelque chose de nouveau et d’excitant, participaient à Marc Fumaroli est professeur au Collège de France. Ces séances dirigées par Grotoswki. Elles se prolongeaient bien au-delà du raisonnable, de l’après déjeuner à l’aube du lendemain. Les spectateurs comme moi, enveloppés dans des couvertures (les nuits sont fraîches dans le Jutland même en juillet), hagards ou ensommeillés, suivaient stoïquement ces séances commencées vers deux heures de l’après-midi et qui se terminaient à l’aube. Vers deux heures du matin, il y avait toujours de l’exceptionnel. Parmi les jeunes gens clairsemés, qui avaient survécu à des épreuves physiques aussi prolongées, quelque chose alors se passait. Le centre de la vaste pièce parquetée ressemblait à un champ de bataille oû la victoire ne dépendait plus que de deux ou trois combattants. Tout à coup, comme par un second souffle extraordinaire monté de profondeurs encore inexplorées, on voyait l’un d’entre eux se transfigurer en Nijinski, parcourir la pièce comme un oiseau de feu sans toucher terre, tout en émettant de surcroît, encouragé et guidé par un Grotowski imperturbable, des sons étranges et merveilleux. Je me souviens d’un Suédois plutôt banal, et qui ne s’était en rien distingué jusque-là dans les difficiles exercices physiques et sonores : il prit ainsi son envol, comme si sa chrysalide avait enfin laissé échapper un royal papillon. Cela tenait du miracle. Je correspondis quelque temps avec ce gentil garçon pour savoir de lui comment les choses s’étaient passées. Il me répondit qu’il n’en savait rien et qu’il aurait beau de nouveau psalmodier les anciennes mélodies populaires de son pays que Grotowski lui avait demandé de faire remonter de sa mémoire, et de chanter en faisant porter sa voix sur certains résonateurs internes inhabituels, il ne serait jamais capable de retrouver cette inspiration enfouie au fond de lui-même. Il avait du moins découvert ce secret et cela lui donnait des ailes.

Tout cela était fort beau, mais les jeunes américains, dépités qu’aucun d’entre eux n’eût été visité par la grâce, emballés par ailleurs à la nouvelle qu’un de leur compatriotes venait de marcher sur la lune ( cet exploit abstrait laissait les Européens de glace) finirent par se révolter. Ils trouvèrent des passionarii ou des avocats dans les journalistes ou gens de théâtre issus de l’intelligentsia new-yorkaise. Un matin, ce fut la tempête : « Ici c’est la dictature. C’est le régime communiste. Grorowski ne sait pas ce que c’est que le dialogue. Il manipule et torture les human beings comme au goulag. Mais qu’est-ce que c’est que ce théâtre, qu’est-ce que c’est que cet enseignement ? Tout ici nie les rights of man, on y pratique le brain storming ».

Grotowski écoutait cette crise d’hystérie avec beaucoup de calme. Il expliqua que l’égalité juridique entre le teacher et le student devait faire place pendant le teaching à une inégalité purement fonctionnelle et pratique, acceptée librement de part et d’autre. Tout se calma.

Certains de ses objecteurs d’alors, comme la journaliste Margaret Croyden, ont été si bien « retournés » qu’ils ont depuis compté parmi les plus fidèles amis américains de Grotowski, ceux qui organisèrent sa venue à New York et la présentation, dans une église de Washington Square, de son ultime spectacle avec la troupe du Théâtre-Laboratoire de Wroclaw, APOCALYPSIS CUM FIGURIS.

Un tel malentendu, entre Grotowski et les jeunes américains (il alla très loin par la suite pour l’éviter, sans se renier), m’apparaît encore aujourd’hui comme symptomatique de ce qui, spirituellement, séparait encore, en 1968, l’Europe et les U.S.A. D’un côté, la mémoire, et l’appel possible à l’énergie créatrice de la mémoire ; de l’autre, l’atrophie de la mémoire et l’exploitation mécanique de la vitalité superficielle, érotique ou cérébrale, déconnectée de la mémoire.

Il était clair que pour Grotowski le théâtre était le lieu où la vie profonde de la mémoire pouvait se substituer à la mécanique de la vie sans mémoire. À nos jeunes gens New-Yorkais, persuadés d’appartenir à la société la plus démocratique, la plus libre, la plus contente, la plus ouverte, la plus morale, la plus dynamique du monde, l’idée qu’il y eût un double inconnu de leur théâtre habituel et si impérieusement évident leur paraissait un blasphème, et que l’on pût chercher à passer de l’autre côté du miroir, une tentative de conditionnement. Telle était néanmoins la frontière des frontières que Grotowski n’a jamais cessé de passer, cherchant inlassablement les méthodes qui rendent possible ce passage. J’ai suivi de loin ses voyages au Bénin et au Nigeria, en Jamaïque ou à Haïti, j’ai entrevu un peu de ce qu’il avait retenu de l’Inde et de la Chine d’avant la révolution culturelle : partout où il allait, c’était toujours pour y recueillir une tradition de « passage » en voie d’extinction afin d’en nourrir sa méditation sur l’acteur, et de trouver les schèmes communs, réutilisables par le théâtre, à ces techniques spirituelles venues de très loin.

La frontière, peut-être la plus difficile à franchir, celle qu’il n’a cessé du même mouvement de traverser dans les deux sens, c’est celle qui sépare modernité et antiquité. Il est probable que les jeunes américains de l’avant-garde new-yorkaise, dont j’ai parlé, avaient subodoré que Grotowski, considéré comme la fine pointe de l’avantgarde du théâtre des années soixante — soixante-dix, était en fait un maître qui manifestait, vis-à-vis de la modernité, de la société de la seconde moitié du XXe siècle (aussi bien d’ailleurs la société industrielle, mais totalitaire, de l’Est, que la société industrielle, mais commerciale libérale de l’Ouest), des réserves et avait pris une attitude détachée et critique. Au cours de ses voyages « mondialistes » dans des terres où les touristes cherchent le dépaysement et les ethnologues un savoir, il allait chercher des contrepoids à ce qui, dans les sociétés dites avancées du monde global, fait cruellement défaut. Ce qui était vrai pour le jeune Suédois en qui il avait réveillé le monde ancien endormi au fond de lui-même, et à qui il avait révélé, par le chant, l’énergie spirituelle dont ce monde oublié pouvait l’irriguer, était tout aussi vrai du monde globalement usé et desséché, mais où subsistait encore quelques puits artésiens d’où avait longtemps jailli et d’où pouvait encore surgir la vie seconde et créatrice.

C’est autour de ce thème que s’est organisé le projet d’enseignement au Collège de France, c’était en fait un thème à caractère scientifique, du même ordre qu’aurait pu l’être un projet sur l’inventaire et la mise en valeur de tout autre patrimoine en péril, architectural ou paysager. Grotowski s’est plié d’autant plus volontiers à cet exercice qu’il avait déjà, dans un projet soumis à l’Unesco, proposé de diriger une recherche patrimoniale sur ce qu’ il appelait « les sources » . Cela peut avoir des analogies avec l’admirable travail des anthropologues et des ethnologues. Sauf que Grotowski, poète de théâtre et directeur d’acteurs, tout en cherchant à sa manière « ce qui était perdu » ou ce qui était menacé de l’être, se proposait moins de l’engranger dans la mémoire et la muséographie savantes, que de le restituer à la modernité comme un chemin existentiel ouvert dans son dernier templum, le théâtre.

C’est avec cette perspective que nous sommes parvenus à définir ce projet de chaire sous le titre Anthropologie théâtrale. Formule insuffisante, et qui se prêtait à l’ironie facile : anthropologie de théâtre, anthropologie de fumiste. Malgré tout, dans la conjonction de deux termes extrêmes, elle signifiait bien le programme d’une vie, qui allait devenir celui d’un enseignement. Anthropologie, c’était l’enquête sur la diversité des techniques du « passage » pratiquées dans les sociétés encore survivantes de longue mémoire et de tradition orales.

Théâtre, c’était le dernier lieu de la modernité où l’expérience du « passage » pouvait légitimement trouver abri, et où ce qui est savoir pour l’anthropologue et l’ethnologue, peut devenir principe de dépassement.

Mais il nous fallait aussi un acheminement familier à ce qui était l’objet de toute la recherche de Grotowski. Nous l’avons trouvé quand j’ai suggéré à Grotowski que tout ce que j’avais vu de lui , ses propos, ses exercices, ses mises en scènes faisait de son théâtre l’antithèse de celui que prône Diderot dans un texte célèbre et connu de tous, le Paradoxe sur le comédien, écrit en 1773 – 1778, mais publié seulement vers 1830, en pleine période romantique. Dans le théâtre de Grotowski, on exerçait des acteurs et non des comédiens. On ne leur demandait pas de construire des rôles, dont ils restent intérieurement détachés , à l’image de ce qui se passe dans la vie ordinaire, où l’on joue à être quelqu’un sans chercher plus loin. On leur demandait de faire venir au jour, du fond oublié de leur propre être, une vérité et une énergie que la vie ordinaire, avec ses rôles stéréotypés et dans la chaleur entropique dont elle se contente, s’arrange pour ignorer. On leur demandait de se dépasser, de passer de l’autre côté, le corps étant le lieu et le véhicule de ce trespassing. Je lui ai dit cela avec réserve, persuadé qu’il allait me répondre que ce « pont aux ânes » de la dissertation littéraire française n’avait rien à voir avec notre affaire. Au contraire, il a immédiatement adopté l’idée, me faisant remarquer qu’il se tenait pour le continuateur de Stanislavski, et que, tout en admirant le génie de Brecht, il n’appartenait pas au courant du théâtre moderne se réclamant du Verfremdung effekt. Sur cette antithèse claire entre la famille d’enseignement théâtral symbolisée par Diderot et Brecht et l’autre famille qui, remontant à l’antiquité gréco-latine ( « Si tu veux m’émouvoir, dit Horace, commence par être ému »), se poursuit chez Stanislavski et chez Grotowski, nous avons pu construire une rampe douce qui conduisait tout naturellement au coeur du sujet. Évidemment, il introduisit des précisions et des nuances essentielles. Ces deux « familles » ne se bornaient pas à l’Occident. Il classait dans la première les techniques d’acteur de l’Opéra de Pékin, telles qu’ il avait pu les étudier avant la révolution culturelle. Il situait dans la seconde les techniques de transe mises en oeuvre par des rituels qu’il avait étudiés aux Indes ou en Afrique. Et il insistait sur le fait que, si lui-même pouvait se tenir pour un continuateur de Stanislavski, c’était à cette réserve près qu’il avait repris la réflexion de Stanislavski dans les dernières années où celui-ci ; à ce moment il avait commencé à entrevoir qu’il ne suffisait pas de passer par « l’intériorité » pour faire venir au jour la vérité intime, mais qu’il fallait mettre en jeu les ressources du corps, principale victime de la dégradation de l’énergie en chaleur, et pourtant réceptacle ig noré de mémoire et d’énerg ie vive où la vérité propre à l’acteur trouve ses ultimes assises. Ce n’est pas pour rien que Grotowski portait tant d’attention au « Fils de l’Homme ». L’incarnation de Dieu était pour lui le mystère central, la clef de tout.

Je vais commenter certains passages de ce projet d’enseignement et de recherche et vous verrez comment Grotowski a défini de lui-même deux grandes perspectives sur les traditions de formation d’acteur. Cela le conduit à commenter lui-même le texte de Diderot, dont je vais vous lire un fragment :

« Mon ami, il y a trois modèles, l’homme de la nature, l’homme du poète, l’homme de l’acteur. Celui de la nature est moins grand que celui du poète, et celui-ci moins grand encore que celui du grand comédien, le plus exagéré de tous. Ce dernier monte sur les épaules du précédent, et se renferme dans un grand mannequin d’osier dont il est l’âme ; il meut ce mannequin d’une manière effrayante, même pour le poète qui ne se reconnaît plus, et il nous épouvante, comme vous l’avez fort bien dit, ainsi que les enfants s’épouvantent les uns les autres en tenant leurs petits pourpoints courts élevés au-dessus de leurs têtes, en s’agitant, et en imitant de leur mieux la voix rauque et lugubre d’un fantôme qu’ils contrefont. Mais, par hasard, n’auriez vous pas vu des jeux d’enfants qu’on a gravés ? N’y auriez-vous pas vu un marmot qui s’avance sous un masque hideux de vieillard qui le cache de la tête au pied ? Sous ce masque, il rit de ses petits camarades que la terreur met en fuite. Ce marmot est le vrai symbole de l’acteur ; ses camarades sont les symboles du spectateur. Si le comédien n’est doué que d’une sensibilité médiocre, et que ce soit là tout son mérite, ne le tiendrez-vous pas pour un homme médiocre ? Prenez‑y garde, c’est encore un piège que je vous tends. — Et s’il est doué d’une extrême sensibilité qu’en arrivera-t-il ? — Ce qu’il en arrivera ! — C’est qu’il ne jouera pas du tout, ou qu’il jouera ridiculement. Oui, ridiculement, et la preuve, vous la verrez en moi quand il vous plaira. Que j’ai un récit un peu pathétique à faire, il s’élève je ne sais quel trouble dans mon coeur, dans ma tête ; ma langue s’embarrasse ; ma voix s’altère ; mes idées se décomposent ; mon discours se suspend ; je balbutie, je m’en aperçois ; les larmes coulent de mes joues et je me tais. — Mais cela vous réussit. — En société, au théâtre, je serais hué. — Pourquoi ! — Parce qu’on ne vient pas pour voir des pleurs, mais pour entendre des discours qui en arrachent, parce que cette vérité de nature dissone avec la vérité de convention. Je m’explique : je veux dire que, ni le système dramatique, ni l’action, ni les discours du poète, ne s’arrangeraient point de ma déclamation étouffée interrompue, sanglotée. Vous voyez qu’il n’est pas même permis d’imiter la nature, même la belle nature, la vérité de trop près, et qu’il est des limites dans lesquelles il faut se renfermer. — Et ces limites, qui les a posées ? — Le bon sens qui ne veut pas qu’un talent nuise à un autre talent. Il faut quelquefois que l’acteur se sacrifie au poète. — Mais si la composition du poète s’y prêtait ? Eh bien ! vous auriez une autre sorte de tragédie tout à fait différente de la vôtre. — Et quel inconvénient à cela ! — Je ne sais pas trop ce que vous y gagneriez ; mais je sais très bien ce que vous y perdriez. »1

Diderot se réfère à des techniques de jeu qui visent uniquement à exercer un effet sur la perception du spectateur sans aucune identification de la part de l’acteur, ni avec le caractère du personnage, ni avec la logique du comportement liée à ce rôle. La conséquence de ces techniques de jeu « calculé », c’est qu’ il revient au spectateur de croire à demi mots les masques qu’ on lui présente, tandis qu’il revient à l’acteur de se montrer techniquement assez habile et efficace pour rendre ces masques crédibles, par l’identification de part et d’autre de la distance esthétique.

« Les techniques du jeu de ce genre, { commente Grotowski } je les appelle artificielles, sans aucune association péjorative, mais plutôt dans le sens étymologique du mot : art (c’est-à-dire la techné grecque).»2

Il laisse ainsi entendre, quoique d’une manière indirecte, que la supériorité de l’ « art » sur la « nature », que suppose le « paradoxe » de Diderot, est un présupposé moderne (les Modernes rangeant l’art dans la technique, et plaçant la technique très haut) mais qui n’épuise pas la question. Le comédien-technicien qui a la faveur de Diderot se divise en quelque sorte. D’un côté, la raison analytique et technique construit son rôle pour tromper le spectateur sans le tromper tout à fait. Diderot compare ce rôle savamment construit à un grand panier à l’intérieur duquel l’acteur s’installe et qu’il fait mouvoir de l’intérieur, comme les dames en tenue de Cour sous Louis XVI. De l’autre, il y a son univers émotionnel, passionnel, affectif, subjectif, dirions-nous, qui est réservé à la vie ordinaire et à la vie privée, et qui n’est aucunement concerné par le travail professionnel du comédien. Plus l’acteur est dépourvu d’émotion, plus il s’absente de lui-même, mieux il calcule la construction de son personnage et mieux il prévoit les émotions et les sentiments qu’il veut faire éprouver par le spectateur.

L’école stanislavskienne, à laquelle Grotowski se rattache, conçoit les choses autrement. Chez Stanislavski, c’est l’acteur qui doit s’appuyer sur le rôle pour se révéler à lui-même, et c’est dans la mesure où il vivra ce rôle comme le lieu d’émergence d’une vérité qui lui est essentielle, que l’effet exercé sur le spectateur sera luimême une révélation. On a affaire à l’approfondissement de la très ancienne tradition rhétorique de sincérité dans le jeu de la scène en principe menteur, tradition à laquelle Sartre fait allusion dans son titre fameux : SAINT GENÊT COMÉDIEN ET MARTYR. Mais cette vérité du « témoin qui brûle sur son bûcher », selon le mot d’Antonin Artaud, comment la faire advenir ?

L’introspection, la remémoration autobiographique, auxquelles Stanislavski s’est d’abord attaché, allaient déjà très loin. Explorant cette piste, Stanislavski a remarqué que, parmi les conditions du personnage que l’acteur doit accepter comme siennes, figurent les conditions physiques propres à ce personnage (son âge, son état de santé, son rythme énergétique, ses habitudes de comportements liées à l’éducation et au milieu social). Stanislavski a donc imposé à l’acteur ses fameux « comme si ». « Comme si » ses articulations se durcissaient, « comme si » son rythme de mouvement était lent, « comme si » ta colonne vertébrale n’avait pas suffisamment de force pour tenir le corps dans la posture de pleine disponibilité, tout cela bien évidemment lorsque un rôle de vieux est bâti et joué par un acteur jeune. Avec ses « comme si » Stanislavski a fait entrer aussi les conditions sociales propres au personnage et allant encore plus loin, il a agrégé à son système la « psychologie » du personnage. En faisant « comme si » il retrouvait les associations mentales et émotionnelles du personnage (ses anciennes blessures, ses désirs, ses mécanismes de réaction face aux autres), l’acteur descend en quelque sorte à l’intérieur de sa propre mémoire autobiographique et prête au rôle qu’il doit interpréter les éléments d’authenticité émotionnelle qui vont rendre vivant et donc persuasif, convaincant, émouvant, vraisemblable le personnage qu’il joue et que, dans une certaine mesure, il vit.

Dans la première période de sa recherche Stanislavski a voulu rapprocher l’acteur et son personnage en l’incitant à sélectionner parmi ses propres souvenirs. Au cours de cette période, insiste Grotowski, il s’est référé beaucoup à la mémoire affective. Il a supposé que, si l’acteur retrouvait les souvenirs affectifs similaires aux émotions du personnage, il pourrait réellement vivre le personnage. Mais vers la fin de sa vie Stanislavski a découvert que les émotions ne sont pas dépendantes de la volonté et il a donné à ses recherches un sens entièrement nouveau : c’est ce sens nouveau que Grotowski a voulu reprendre à son compte pour le mener beaucoup plus loin.

Selon le dernier Stanislavski, l’acteur ne doit pas se demander ce qu’il a ressenti dans telle ou telle situation de sa vie personnelle, mais s’interroger sur ce qu’il a fait clans cette situation. Maintenant, c’est le souvenir moteur, ce sont les souvenirs du corps plutôt que des souvenirs affectifs qui sont rappelés et revécus pour donner vérité au personnage. Cette ultime étape de sa recherche est connue sous le nom de « Méthode des actions physiques ». Cette méthode revient à analyser la logique du comportement en la saisissant au niveau des « petites actions » qui sont comme des morphèmes du comportement humain.

Grotowski a fait de cette notion de « morphème », un des principes essentiels de sa grammaire de metteur en scène. Et, très généreusement, il en rend hommage à son maître russe :

« Pour libérer l’acteur de la recherche forcée des émotions, qu’il avait reconnue inefficace, il a utilisé le terme les actions physiques, même si pour lui ces actions englobaient en réalité le monologue intérieur (c’est-à-dire ce qu’on pense), les points de contact avec les autres, les réactions face aux autres, les associations entre ce qu’on fait et ce dont on se souvient, consciemment ou inconsciemment. Mais cette fois, il a réuni tout cet ensemble vivant dans l’expression les actions physiques. Il était convaincu, et je partage sa conviction, que si — dans le processus du jeu — on retrouve ce que clans sa vie on a fait ou ce qu’on pourrait faire clans des circonstances précises, la vie émotive va suivre par elle-même, justement parce qu’on ne cherche pas à la manipuler. »3

Dans les grandes mises en scène de Grotowski, comme dans celles de son disciple Eugenio Barba, on a affaire à un montage de « morphèmes » reliés par l’interaction des acteurs, mais révélés pour tous au cours du travail de remémoration des « actions physiques » oubliées, retrouvées, revécues, développées : ce sont elles qui donnent leur vérité à chaque détail du montage. La dimension autobiographique de l’acte de chaque acteur, et je dirais aussi l’intrigue autobiographique interprétée par le groupe des acteurs, passe par la vérité de la mémoire du corps, ce qui crée un décalage à la fois irrécusable et insupportable pour le spectateur assis entre cette vie réelle — le double de sa propre vie — et cette vie dont il se contente et dont il n’est pas content. On est ainsi à l’autre pôle du système diderotien, où l’acteur est aussi parfaitement protégé que le spectateur. Il ne risque rien. Il construit, calcule, il est intelligent, il a observé et il connaît la nature humaine, sa moyenne et ses extrêmes : il sait l’imiter de façon à la faire reconnaître par le spectateur.

Quelle extraordinaire leçon d’histoire du théâtre ! Tout ce passage du projet d’enseignement justifie amplement le mot « théâtre » qui y figure. Et l’ « anthropologie » dont il y est question aussi trouve sa justification la plus originale en ceci qu’elle s’appuie sur une méthode d’analyse et d’enquête induite d’une profonde expérience du théâtre et de son histoire.

Les petites actions physiques qui deviennent les morphèmes de la syntaxe de la construction du rôle théâtral chez le dernier Stanislavski, sont toujours précédées par les impulsions qui vont du dedans du corps vers l’extérieur. Et, là encore, on est dans une tradition qui est tout à fait différente de celle dont Diderot s’est fait l’avocat.

On procède de l’intérieur vers l’extérieur, alors qu’au contraire dans le système de Diderot, l’extérieur du comédien se fait reconnaître par l’extérieur du spectateur. Tout LE PARADOXE SUR LE COMÉDIEN rejette l’autobiographie. Ni LES CONFESSIONS de Saint Augustin, ni celles de Rousseau ne présentent le moindre intérêt pour la construction du masque théâtral diderotien.

L’orientation préférée par Grotowski sourd du profond de l’être de l’acteur et, sans avoir à le chercher, elle remet en question le confort, non exempt de malaise, du spectateur assis. Les impulsions qui viennent de l’intérieur et qui construisent l’acte théâtral, bien qu’elles puissent être dissociées en morphèmes, ne sont pas des impulsions successives et juxtaposées. Ce ne sont pas des secousses électriques successives, elles ont une unité organique, elles doivent se fondre les unes dans les autres, se lier les unes aux autres. Un mot que Grotowski utilise volontiers en français c’est le mot « fluide ». Si le flux des impulsions qui précède les petites actions se libère, le corps de l’acteur devient « organique » (autre mot-clef) dans son comportement scénique. Mûrissant à cette autre manière d’être, dans ce double qui est plus lui-même que lui-même, l’acteur lie les plus petits mouvements qui lui viennent des profondeurs et qui deviennent plus fluides, plus continuels, moins saccadés. Tandis que le système de Diderot quitte la nature pour s’enfermer dans l’art, la méthode analysée par Grotowski dépasse l’art, et le « naturel » que l’art peut reconstituer, pour retrouver la nature artiste et créatrice oubliée et perdue.

Cette fluidité vivante, cette succession d’impulsions qui ne se juxtaposent pas, mais qui se fondent les unes dans les autres, c’est le mouvement que l’on admire chez les tigres, chez les héros d’Homère, mais dont nous n’avons plus aucune idée, sinon machinale chez les grandes vedettes sans âme du sport. C’est un mouvement d’une élégance et d’une énergie qui nous revient quelquefois par le rêve ou par la grande peinture.

Bien évidemment Stanislavski, dans ses recherches, avait été conditionné par la tradition naturaliste du théâtre russe, dont Grotowski dans un paragraphe on ne peut plus clair, se sépare radicalement. Il retient de son prédécesseur l’intelligence technique, non sa finalité esthétique. Il est un poète des sources, non un illusionniste des estuaires. Il se sépare aussi très nettement des héritiers de Stanislavski qui, pour lutter contre le naturalisme ou les traces de naturalisme dans le théâtre de leur maître, sont allés dans le sens de la distanciation diderotienne. Il note que Meyerhold est certainement celui qui a porté le plus loin je dirais l’antistanislavskisme dans la tradition stanislavskienne. Il cite comme moment de synthèse de cette jeune génération la PRINCESSE TURANDOT de Vakhtengov qui en 1922 a été le sommet de la mise en scène russe du XXe siècle.

Ce n’est pas dans la suite de Vakhtengov que lui même s’inscrivait. Il avait voulu revenir là où Stanislavski s’était arrêté, et poursuivre logiquement sa pensée comme lui-même eût pu le faire.

Et la générosité de la pensée de Grotowski se révèle encore au fait que loin de condamner le principe diderotien, loin de l’écarter, il veut y voir au contraire une constante des arts de la scène, qui se retrouve dans d’autres civilisations ou dans d’autres traditions que la nôtre. Dans un très beau passage, il décrit les techniques de l’Opéra de Pékin comme relevant de cette autre constante. Dans l’Opéra de Pékin, l’acteur ne donne absolument rien de lui-même. Il habite des rôles dont chacun des éléments a sa propre autonomie et dont il doit maîtriser d’une manière parfaite à la fois les syllabes, les syntagmes et les phrases. Diderot eût aimé. C’est aussi un système où la fluidité organique n’est pas l’objet ou l’objectif recherché. L’acteur du théâtre de Pékin, comme dans une certaine mesure l’acteur du théâtre du Kathakali, laisse passer un très bref espace vide entre chacun des petits syntagmes qu’il interprète. Il y a un staccato, pour employer l’expression que Grotowski a empruntée au vocabulaire du chant italien, qui caractérise cette forme de jeu dont il admire la virtuosité technique. Il en apprécie aussi cette science même du corps, qu’il a observée avec beaucoup d’intérêt, mais qui ne correspond pas au « passage de frontière » qui était son obsession personnelle :

« Le mouvement [de l’acteur traditionnel chinois] se divise, [écrit-il] par de minuscules arrêts (‘stops’), en tranches (‘bits’) de comportement scénique. On a ici un phénomène analogue à l’écriture chinoise où chaque caractère est à côté d’un autre caractère, séparé par un petit espace [ … ], où une série de photos immobiles se succèdent à une telle vitesse que le spectateur voit le mouvement mais non pas ses composantes. »4

La comparaison avec le cinéma indique bien qu’il s’agit chaque fois d’un tour de force technique destiné à créer une illusion parfaite auprès du spectateur, mais qui ne touche pas aux frontières bien arrêtées de l’existence, ni des comédiens, ni du public.

Partie d’une réflexion théorique et d’une expérience pratique de la chose théâtrale, l’enquête grotowskienne s’est élargie aux rituels, aux techniques de l’extase, partout où elles n’avaient pas été corrompues en poudre aux yeux. Il n’a pas cherché à reconstituer le théâtre all’improviso du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Strehler l’a tenté dans son fameux ARLEQUIN SERVITEUR DE DEUX MAÎTRES. La reconstitution archéologique ne l’intéressait pas. Il a voulu expérimenter lui-même sur le terrain, dans leur contexte, ce qui pouvait subsister de traditions vivantes et intactes. Il en cite plusieurs, précisant chaque fois qu’il est allé faire cette enquête du point de vue du théâtre, en d’autres termes pour nourrir la science du théâtre. La technique théâtrale, l’expérience de l’acteur dans toute l’étendue de son registre, voilà ce qu’il est allé chercher, sans reculer devant le seuil qui sépare profane et sacré, scène laïque et expérience religieuse :

« L’objectif que se propose les yogis de cette orientation classique [écrit-il], c’est le ‘déconditionnement’, pour utiliser le terme de Mircea Eliade [ … ], je n’ai pas la compétence pour juger [ … ], ce qui n’entre pas dans le terrain de mes intérêts ni de mes capacités. »5

Un peu plus haut il avait écrit :

« J’ai donc laissé de côté les approches orientées vers la ‘suspension des processus vitaux’ et vers le ‘déconditionnement’. »6

Les limites de l’enquête sont nettement dessinées, il n’est pas Castaneda, il n’entre pas en religion dans le religieux. Reste qu’il est le seul, parmi les pédagogues du théâtre, à s’être intéressé à l’hésychasme orthodoxe, comme au vaudou haïtien. Le théâtre était, à ses yeux, l’héritier moderne de toutes les expériences et techniques par lesquelles les hommes ont cherché à expérimenter un degré d’existence dont la vie ordinaire ne leur donnait pas une idée. Cela ne l’a jamais entraîné à prendre au pied de la lettre proprement religieuse aucune des ces voies locales de dépassement :

« Je ne me sens aucune compétence pour me prononcer sur le problème des soi-disant ‘possessions’ [écrit-il à propos du vaudou]. »7

Il n’a cependant pas hésité, dans sa leçon inaugurale, à ausculter même le vaudou ! Il a étudié en technicien les danses des derviches soufis, il n’a rien ignoré du yoga hindou et il s’en explique sans ambages :

« Quel est donc l’objectif [ écrit Grotowski] des pratiques rituelles ‘organiques’ dans ces traditions qui sont liées à la religion, si ce n’est pas le ‘déconditionnement’ ? [ au sens d’Éliande, c’est-à-dire la sortie en quelque sorte de l’univers socio-politique dans lequel nous sommes plongés]. Disons qu’il s’agit plutôt de la transformation de l’énergie quotidienne, lourde, mais pleine de vie, quelquefois violente, liée à la sensualité — en énergie plus légères, on pourrait dire subtile. Le corps est le véhicule de ce passage. Le corps, avec ses impulsions, sa fluidité, son organicité. Faute de mieux, j’emprunte ce vocabulaire à une tradition hindouiste dans cet ordre. Elle évoque les qualités énergétiques et un hypothétique passage de l’énergie lourde (tamas), ou de l’énergie des activités vitales (rajas), vers l’énergie (sattva): légère, transparente, dite ‘spirituelle’. Dans l’hindouisme, on parle même d’un pas de plus ‘au-dessus du sattva’. En tout cas, il ne s’agit pas là de quantité d’énergie, de ce qu’en américain on dit ‘to be energetic ‘, de ce que j’appellerais ‘le tonus’, mais bien de qualités de l’énergie. On souligne aussi la nécessité de redescendre vers le degré d’énergie plus brute, plus quotidienne, plus instinctuelle, mais en gardant dans le retour à la normale quelque chose de cette énergie plus subtile. Je reconnais, que saisir le phénomène rituel organique sous cet angle, c’est aussi laisser de côté tout son aspect social, cathartique, ludique qui a une grande importance et qui ne m’échappe pas. »8

On entrevoit ici le fond de sa pensée : transmettre au théâtre une synthèse de ces expériences si diverses, et même classées comme religieuses, du dépassement. Il décrit une sorte d’ascension qui fait passer des énergies lourdes ou cérébrales à des énergies légères et fluides. À partir de cette transmutation, de cet allégement, de cette spiritualisation (oû la mémoire est appelée à un rôle majeur), il faut redescendre, comme Jésus apparaissant en jardinier à Madeleine, ou en pèlerin aux disciples d’Emmaüs, dans la réalité, mais une réalité éclairée de l’intérieur, pleine d’être et de signification, étrange et familière, celle du templum, celle du théâtre. Pas de mot plus important pour définir cet état que celui de « précision », pas de mot qui signifie plus durement qu’il a été manqué et raté que celui de « chaos ». L’exigence de la poétique théâtrale de Grotowski rejoint celle du poème en prose dégelé de la métrique, ou celle des rituels et de la liturgie, mais dégelés du sacré :

« Dans le champ de pratiques rituelles, il existe donc aussi (comme dans le champ des techniques dramatiques) une polarisation entre les approches ‘organiques’ et les approches ‘artificielles’, une polarisation entre ce qui est fluide, continuel, enraciné dans le corps agissant et lié à l’attention vigilante face à l’extérieur, et les approches ‘artificielles’, caractérisées par la composition très stricte des positions corporelles (les positions et non pas les transitions), par la non-identification avec le processus, par ce qu’on pourrait qualifier de non-spontanéité. J’entends ce terme dans le sens noble d’ ‘ingénierie’, c’est à‑dire le projet initial et préalable qu’on réalise dans tous les détails qui ressortissent à ce projet mais je l’oppose volontiers au ‘jardinage’ qui s’applique à l’approche organique : en ce cas, en effet, on a affaire à un processus naturel qu’on aide à se réaliser de lui-même en assurant le respect du temps et des conditions nécessaires. »9

Chose curieuse, c’est Diderot et Brecht qui, dans cette analyse, sont du côté du sacré, du hiératisme, de l’icône, alors que Grotowski est du côté de la vie poétique habitée par le divin, du côté du Corrège et du Caravage. Le mot choisi de jardinage évoque l’artisanat de l’atelier plutôt que l’industrie du spectacle ou la pompe du sacré. L’éveil de l’acteur à la vie scénique est un processus naturel qu’il faut aider à mürir, si la vie scénique veut être elle-même un éveil.

La découverte la plus saisissante de tous ses voyages de recherche, elle allait trop bien dans son sens, il l’a faite au cours de son passage sur le pont qui relie la tradition africaine centrée autour d’Ifé à son essaimage en Jamaïque et au Brésil, notamment à Bahia. Il s’est autant passionné pour cette famille religieuse que l’esclavage avait séparé, qu’il l’avait été par les diverses traditions hindouistes ou bouddhistes, premiers objets de ses voyages.

« Prenons par exemple [écrit-il], la tradition du vaudou, qui englobe les sources africaines originelles comme celles d’Ifé et de Oshogbo ( ou encore à mon sens celle du zhar éthiopien), avec leurs prolongements aux Caraïbes, notamment en Haïti ( et à Cuba : santeria), mais aussi en dehors des Caraïbes — comme le macumba [ou le caamdonblé] au Brésil). Toute cette famille de pratiques rituelles, que l’on peut qualifier en raccourci d’africaine et d’afro-caribéenne, forme un champ d’études où les outils des techniques dramatiques, mais dans la version de l’organicité, peuvent être appliqués. Dans la tradition rituelle de cette lignée, le corps et ses impulsions sont pleinement englobés. Le comportement humain devient rythmique et fluide, et l’instrument principal, le chant vibratoire, a une influence directe, non seulement sur la logique des comportements, mais aussi sur le temporythme ( qui inclut même la respiration) sur le flux des impulsions et à travers du champ/ mouvement/ danse et le rythme des tambours, sur le tempo-rythme du processus mental (jusqu’à un certain point, des conséquences simples et naturelles se font sentir sur les battements du coeur ). »10

C’est de là qu’a surgi la dernière phase de son travail, et la moins connue. Ces chants vibratoires forment un domaine particulier à cette tradition de pratiques rituelles. À la différence des mantras, ces chants s’enracinent dans les impulsions du corps. Ils ont un aspect dramatique : chacun est lié avec une personnalisation. Celui ou celle qui participe à ces rituels construit par cette voie un personnage qui se révèle du fond de la voix évocatrice, et qui se manifeste au cours de l’exercice. À Pontedera, c’était cette voie qu’il avait audacieusement explorée pour en pourvoir le patrimoine du théâtre.

Ces chants vibratoires, par leurs structures sonores même, s’identifient avec les qualités de l’enfance ou de la vieillesse, avec les qualités féminines ou masculines. Les participants à ces rituels peuvent, s’ils sont de sexe masculin, interpréter des rôles féminins et s’ils sont âgés des rôles d’enfant : dès que le rituel est terminé, ils rentrent dans leur personnalité habituelle. Mais à travers le chant, sans se blesser, ils ont laissé apparaître ces personnages qui vivent souterrainement en eux et ils les ont interprétés le temps du rituel.

« On peut en conclure [écrit Grotowski] que les qualités vibratoires de ces chants avec les impulsions corporelles qui les portent sont — objectivement — une sorte de langage. En Haïti on utilise — parmi d’autres — des chants dont aucun des exécutants ne connaît la signification verbale ( cette signification est oubliée). [La langue originelle ne subsiste plus que dans ces fragments ritualisés si j’ose dire et dont la substance vocale a survécu en quelque sorte à leur sémantique]. On dit alors en créole haïtien que c’est du chant ‘dans le langage’. »11

Un trait m’a frappé dans ce texte testament, dont j’aurais tant aimé que Grotowski puisse, comme il l’annonçait, développer tous les aspects dans son enseignement, établissant ainsi le bilan de son immense expérience et expertise. Il parle une fois de plus d’ordre et de désordre, de chaos et de forme. Il fait remarquer, contre l’opinion reçue, que ces rituels, quand ce ne sont pas des mascarades pour touristes ou ethnologue naïf, ont eux-mêmes une structure traditionnelle qui, toute fluide qu’elle soit, est gardée avec une extrême rigueur. Si l’un des participants entre dans ce qu’on appelle une transe de possession, mais d’une manière qui porte en elle-même des éléments de désordre et de chaos, on l’interrompt. On appelle en créole haïtien : possession « bossale » ce type de transe qui trouble et blasphème le rituel. « Bossal » cela veut dire « sauvage ». La perte de la structure est donc considérée comme néfaste, la rigueur de la forme doit aller de pair avec son organicité.

On reconnaît là une alliance des contraires qu’a recherchée Grotowski depuis les origines de ses recherches théâtrales. L’orage lui-même a une forme, et le sommet de l’art, comme nous l’avons expérimenté dans LE PRINCE CONSTANT, est de savoir donner une forme à l’orage des passions. Je pourrais encore méditer plus avant sur ce texte de Grotowski. Je me contenterai pour conclure d’en déplorer la brièveté, qui fait regretter les Mémoires oraux qu’aurait pu constituer sur le long terme son enseignement du Collège. Chaque grand lettré qui meurt, on le sait, c’est une bibliothèque qui brûle. Avec la disparition de Grotowski, c’est tout un patrimoine d’humanité qui ne se trouve pas dans les bibliothèques, et dont il a été l’un des rares et derniers savants avertis, qui a brûlé. À nous, sur le terrain qu’il a quitté, et qui sans lui est devenu de plus en plus désert, de retrouver l’esprit de passeur qui l’a littéralement possédé toute sa vie.

- Diderot, OEUVRES COMPLÈTES, Paris, La Pléiade, éd. André Billy, 1951, « Le Paradoxe sur le comédien », p. 1084. ↩︎

- Jerzy Grotowski, Titres et travaux, 1995, p. 8. ↩︎

- Grotowski, ouvr. cit., p. 12 – 13. ↩︎

- Grotowski, ouvr. cit., p. 15. ↩︎

- Grotowski, ouvr. cit., p. 19. ↩︎

- Grotowski, ouvr. cit., p. 17. ↩︎

- Grotowski, ouvr. cit., p. 19. ↩︎

- Grotowski, ouvr. cit., p. 17 – 18. ↩︎

- Grotowski, ouvr. cit., p. 18. ↩︎

- Grotowski, ouvr. cit., p. 18 – 19. ↩︎

- Grotowski, ouvr. cit., p. 19. ↩︎