IL Y A DANS LA LANGUE le mot mémoire. Et puis, il y a le mot souvenir. Mais on peut aussi dire : la réminiscence. Celle-ci est située en profondeur, si profond qu’on ne peut même pas l’atteindre par l’expérience de la connaissance. En fait, Stanislavski a eu la réminiscence de quelque chose. S’il n’en avait pas été ainsi, les paroles par lesquelles il a défini le théâtre n’auraient pas eu cet impact, cette force.

(…)

J’avais le trac en venant ici, car le thème proposé est quand même impressionnant : la pédagogie. Libellée « les penseurs de l’enseignement ». Mais je ne peux pas, comme cela, de but en blanc, m’autoproclamer « penseur de l’enseignement » !

Je commencerai par Jerzy Grotowski. Il raconte qu’il a vu, dans un documentaire, l’acte d’un bonze s’immolant par le feu à Saigon. Quand j’ai découvert ce texte, j’ai été terriblement impressionné ; je n’avais pas vu le film, mais le récit de Grotowski en donnait une représentation très claire : le frémissement du feu, le silence ; les bonzes, autour, et une tierce personne… C’est là qu’ il explique comment comprendre le mot « témoin », — ce que c’est qu’un témoin, et non un simple spectateur. Et il parle de ce bonze qui accomplit l’acte rituel de l’immolation par le feu.

Maintenant, je vais vous parler de Stanislavski. Et d’une autre impression très forte. Son récit de la mort d’un acteur1, — un homme très distingué, que Stanislavski respectait, un bon père de famille, généreux, très cultivé. Stanislavski a assisté à sa mort, et il dit que le regarder lui donnait la nausée. Grotowski raconte qu’il a été le témoin d’un acte fixé par la pellicule d’un film. Au début du XXe siècle, Stanislavski assiste à la mort d’un acteur ; et comme dans une confession, il avoue que voir cela lui répugne. Il dit que cet acteur ne meurt pas : il joue sa mort et il la joue avec emphase. Il était acteur, et tous les clichés de l’acteur lui ont collé à la peau ; c’est devenu une partie de sa vie. Et clans l’acte réel du passage de la vie à la mort, cet homme sublime n’est pas beau à voir ; il meurt clans les règles de l’art, d’une mort artificielle et emphatique.

Ces deux histoires ont produit sur moi une très grande impression, parce qu’elles parlent de la différence entre l’homme-acteur et l’homme-moine. Je me souviens encore du récit d’un prêtre sur la mort de Pouchkine. Pouchkine a été grièvement blessé en duel ; sa blessure érait atroce. Son agonie a duré plusieurs jours. Comme il avait péché, — c’était un pécheur‑, on a fait venir le prêtre, très humble, de la paroisse voisine. Ce prêtre a raconté ensuite qu’il aurait aimé avoir la même mort que ce poète. C’est un aveu tout à fait extraordinaire : quelque chose différencie radicalement les gens de théâtre des autres, et cette différence-là est tragique. Il y a donc quelque chose qui ne va pas.

Peut-être un tel début est-il pour vous inattendu. Mais cela fait maintenant plus de trente ans que je fais du théâtre, et j’observe la vie des gens qui sont en face de moi. Quand je les regarde, je me dis : comment cela se fait-il ? Comment se fait-il qu’un jeune être aussi beau, aussi lumineux soit devenu un tel monstre ; C’est souvent, très souvent, la vérité. Je me souviens par exemple d’une actrice qui a travaillé très longtemps avec moi. Nous nous sommes séparés il y a un an et demi. Elle n’a pas supporté ce travail fermé, cet hermétisme. Pour moi, c’était une très grande actrice ; elle jouait les rôles principaux, et elle savait très bien le faire. Elle avait une maladie, et pourtant elle était toujours en bonne santé, toujours très belle aux répétitions, mais le théâtre lui pesait terriblement. Après quinze ans de travail avec moi, le théâtre était devenu un fardeau — c’est naturel ! Elle a commencé à décrocher, puis finalement elle a quitté le théâtre ; et quand elle est partie définitivement, elle est tombée gravement malade : elle a la tuberculose. Quand elle travaillait chaque jour, qu’elle accomplissait le processus de la création, elle n’était pas malade …

Il se passe quelque chose, et peut-être en sommesnous en grande partie nous-mêmes responsables. Peut-être cela remonte-t-il à la pédagogie, au premier jour où le professeur rencontre son élève… Je ne sais pas comment cela se passe en Europe, bien que j’y rencontre de nombreux jeunes acteurs. Je connais bien en revanche la situation de la Russie. Ces derniers temps je refuse de parler de l’école ou de l’enseignement ; peut-être faudraitil plutôt parler de médecine ? Peut-être ne s’agit-il pas d’école, ou d’enseignement, mais de l’accomplissement d’un acte médical, si bien que le professeur, qui se donne le nom de maître, qui entre par effraction clans la vie d’un autre, qui la brise, lui fait accomplir une mutation ; il lui greffe quelque chose, et l’élève, après quatre ans d’enseignement, devient infirme. Et il est très content de son infirmité : il participe à la vie, il peut jouer pour le cinéma, la télé …

Le récit de Stanislavski concorde parfaitement avec celui de Grotowski tout en s’y opposant. Il y a longtemps maintenant que j’ai pris mes distances avec le théâtre psychologique, parce que l’art de ce théâtre est fondé sur l’identification. On dit que le réalisme psychologique, c’est l’école du théâtre russe, que son principe fondamental, c’est l’identification. Il me semble que si l’homme, l’acteur, commence à tirer vers lui le personnage, à le faire s’identifier à sa personne, cela peut devenir, à un moment, très périlleux ; tout dépend du personnage. Je ne pense pas que ce soit permis. Mais il se peut que je me trompe. Peut-être est-ce moi qui ai cette impression, parce que je connais bien le théâtre russe, soviétique. Quand, donc, je me suis aperçu que cela devenait très dangereux pour ma vie, j’ai pris mes distances.

Donc, la première chose à rappeler, c’est que c’est le principe de l’école. Je ne peux pas dire que ce soient les principes de Stanislavski bien compris ; non, au contraire, c’en est la perversion. Et pourtant, c’est une école où chaque jour, consciencieusement, on apprend à l’acteur l’art de l’identification. Si, au moins, on le faisait avec un minimum de compétence ! Mais ce n’est pas le cas, et, du coup, le professeur ressemble à un chirurgien qui s’approche de son patient, et … coupe dans le vif. Tout cela est joyeux, finalement. La jeunesse a toujours raison, la jeunesse est géniale !… Mais dix ans, vingt ans après, quand l’acteur atteint l’âge de 40 ou 50 ans, apparaissent les stigmates de la maladie. C’est si évident qu’il ne peut quitter la vie sans pathos, sans effets de manche. Il y en a combien comme cela ? De grands acteurs… Toutes ces contorsions. Mais quand se réalise le processus de l’identification, le public est content. Je pense que c’est ce qu’il désire, le public, — tout public ; ce qu’il cherche avant tout, c’est le narratif, la copie de la vie. C’est ce qu’il désire en secret, il peut ne pas le dire, mais c’est ce qu’il veut.

Être ici ce soir est très important pour moi, et j’ai pensé qu’il fallait que de temps en temps je lise des écrits de Stanislavski et de Grotowski. Je le ferai donc régulièrement. Stanislavski écrit : « Il y a un autre théâtre. Vous êtes venus, vous avez pris place dans le fauteuil du spectateur, mais le metteur en scène vous a mis à votre insu dans le fauteuil de celui qui participe à la vie qui se déroule sur scène. Il vous est arrivé quelque chose. Vous avez perdu votre place de spectateur. Le rideau se lève. Vous dites:« ( … ) j’y crois … voici ma mère, je la reconnais. ( … ) Vous n’avez plus envie d’applaudir. Comment applaudir ma mère ? Ça fait bizarre, quand même ? »2. Cela, c’est l’idéal de Stanislavski. Il se bat contre les clichés, contre cette théâtralité-là. Il est persuadé que le plus important, le plus juste est là.

Grotowski, maintenant : « Quand nous voulons donner au spectateur la possibilité d’une participation émotionnelle, c’est-à-dire la possibilité de s’identifier à quelqu’un, alors il faut éloigner le spectateur des acteurs. Le spectateur éloigné, mis en position d’observateur, est alors capable de participer émotionnellement, car il peut reconnaître en lui une vocation très ancienne, la vocation du spectateur : être observateur. Observateur et témoin. Le témoin se tient à distance. Il veut garder dans sa mémoire l’image de l’événement pour toujours ». Je pense que ces deux textes sont très proches. Distants dans le temps, mais très proches, et très éloignés en même temps. Stanislavski parle du quatrième mur. Il considère que le quatrième mur sépare la salle de la scène. Il propose de donner toute la pièce aux acteurs. Grotowski parle du montage. Où se situe le montage de la représentation ? Est-ce qu’il se passe au sein du spectateur, ou au sein de l’acteur ? Quand il y a un quatrième mur, le montage psychologique, pour Stanislavski, est au sein de l’acteur, et alors le spectateur peut partager l’émotion de ce qui se passe sur le plateau. Mais, hélas, tout sombre dans le « pathos ». La théorie magnifique cède la place à une pratique et une réalité exécrable. Au cliché.

Quand j’ai commencé mes études théâtrales, on m’a enseigné l’analyse du texte dramatique, et je suis très heureux d’avoir eu de très grands pédagogues. Ils m’ont appris à comparer. Pour analyser un texte dramatique, il faut le faire selon deux vecteurs, ou, comme le dit Grotowski, dans deux possibilités de montage. On peut l’analyser à partir du coeur de la salle, ou de celui du plateau : on obtiendra deux spectacles différents. On peut parler du quatrième mur, mais il faut analyser le texte à partir du coeur de la salle. Quand je rencontrais des acteurs et quand je travaillais avec eux — des acteurs célèbres, de vrais acteurs‑, j’étais toujours frappé de les entendre à chaque fois me demander : que dira la salle ? Comment va-t-elle réagir ? Est-ce qu’ils vont comprendre ? Est-ce que cela ressemble au comportement d’un homme de la salle ? Intentionnellement ou non, les acteurs et le metteur en scène analysaient le texte selon un vecteur qui venait de la salle. Dans ces conditions il est impossible d’atteindre la vérité du processus émotionnel. À ce moment-là, l’acteur, dans son travail, commence à illustrer ce que veut la salle. C’est ce qui est fait constamment, et ce dès le début du premier cours de l’école, dès la première année d’études. Je l’ai bien constaté dans l’école russe : dès le départ, le professeur apprend à l’acteur à penser à partir du montage de la salle. Mais quel rapport a‑t-elle avec lui, — ses qualités, sa personnalité, ce qu’il ressent ? C’est là que commence l’acte de l’opération chirurgicale. Comment peut-on comprendre ce qu’il y a eu il y a longtemps ? Qui nous aide à le faire, sinon ceux qui vivent maintenant ? Ils ont la possibilité d’accomplir un chemin, et de montrer par leur exemple ce passé.

Stanislavski est un metteur en scène russe. C’est clair, il écrivait en russe. Sa théorie est faite pour les pièces russes, et il le reconnaît lui-même : c’est ce qu’il a le mieux réussi dans son travail. Ou des pièces proches du style russe. C’est un homme de la Russie. Mais là, je suis sur scène en France. Vous m’écoutez, mais vous ne parlez pas russe. Et je ne suis pas sûr qu’en Russie je pourrais réunir tant de monde. Là-bas, personne n’en a besoin. La Russie s’est engagée sur un tout autre chemin. De ce chemin, laissez-moi vous lire ce qu’a dit Stanislavski. D’abord Stanislavski, et ensuite Grotowski, mais vous verrez que c’est le même texte. Stanislavski : « Le théâtre est une arme d’une puissance inouïe, mais comme toutes les armes, elle est à double tranchant. Il peut faire un grand bien aux hommes, mais il peut être le pire des maux. Pour moi, le théâtre moderne est un grand mal dépravant3 ». C’est comme s’il l’avait écrit maintenant. Mais quand, il y a cent ans, Stanislavski a organisé son théâtre, c’était pour protester contre cela. Grotowski : « Ces derniers temps, j’évite de parler des arts liés à la représentation. De ces arts comme d’arts spectaculaires. Je préfère appeler cela performing arts. L’expression anglaise transmet une idée d’action — j’agis, et non de contemplation. Cependant, entre les deux aspects de cette activité, il y a un lien. Actuellement ce lien est indispensable, surtout quand le théâtre comme spectacle est menacé de stérilité. Les conditions marchandes sont implacables, et elles peuvent conduire le théâtre directement à la prostitution ».

Dans mon école, je ne prends jamais d’acteurs jeunes. J’ai peur des jeunes, parce que j’ai peur que la complexité ne les détruise. Un jeune de 18 ans est très infantile. Tout en lui est instable, confus … J’ai peur de l’agresser, simplement par le travail que je pratique. Je préfère prendre les gens à partir de 24 ans, ayant une formation de base ; il faut qu’ils aient été confrontés à la réalité du théâtre, de l’enseignement, des spectacles, des répétitions. Parce que tout ce que je fais est fondé sur ces bases, mais avec la force de la négation. L’homme doit savoir ce qu’il nie, il ne peut pas simplement nier pour nier, il doit être lucide. Si on comprend à quoi on dit non, on peut aller vers ce « oui » qui nous illumine. C’est pour cela que je prends les gens après vingt ans, mais c’est difficile, vraiment très dur. Il faut tout recommencer à zéro. Je commence d’habitude avec un système assez complexe de connaissances et un travail fondé sur les textes philosophiques de Platon. Je vais parler clairement : dans l’histoire de l’humanité, il y a l’Exode-. il est décrit. Et puis, il y a la Bonne Nouvelle, qui est aussi décrite : c’est Jésus. Je pourrais dire que c’est sur ces deux mentalités qu’est fondé le monde. Et ces mentalités se réalisent à travers la perspective. S’il s’agit de l’Exode — qui est aussi l’« issue » en russe -, nous parlons toujours d’une perspective directe : l’homme va du passé vers l’avenir. L’art d’étudier le passé, c’est l’art du réalisme psychologique. Mais il y a aussi l’art de s’intéresser à l’avenir. Parce que la Bonne Nouvelle, c’est la perspective à l’envers : de l’avenir vers le passé. Cela va dans l’autre sens. L’art de la Bonne Nouvelle, c’est faire une performance, être un être qui agit. Faire l’Exode, c’est dépendre du passé, en être l’esclave. Et il faut un très grand savoir-faire pour, étant l’esclave du passé, de l’inconscient, le transformer en oeuvre d’art.

Dès qu’un jeune arrive chez moi, je lui apprends à travailler dans la perspective inverse. Je travaille cela à partir des traités philosophiques de Platon. Quel est l’obstacle premier ? L’inculture : il n’est absolument pas obligatoire, dans la Russie actuelle, de lire les textes de Platon. Mais quand un jeune homme commence à lire, il faut bien, au bout d’une semaine, qu’il y comprenne quelque chose … Mais comment comprendre ? Il ne connaît pas la mythologie. Et pour avoir quelques notions de mythologie, il doit aussi connaître la culture chrétienne, parce que chez Platon tout n’existe que dans les reflets, les comparaisons. C’est là que commence le chemin complexe de l’apprentissage, de l’acculturation. Mais ce n’est pas assez, ensuite commence le chemin complexe de l’apprentissage de l’art dramatique. Et ça, on ne le trouve pas dans les livres, mais dans l’action : on fait. Deuxième obstacle : le psychisme est un bâtiment ; comme toute construction, il a son architecture, et là je me heurte à un phénomène absolument incroyable : plus loin que le bout de son nez, un jeune ne voit rien. La seule chose dont il ait quelques notions, c’est sa vie. Mais est-ce qu’une vie peut être riche quand on a 18 ans et qu’on a mené une vie infantile, insouciante ? Son expérience du passé est donc minime, minime… C’est le problème de la pédagogie. On attend du jeune une certaine expérience : de l’amour, de la séparation, de l’amour pour son père ou pour sa mère, de l’amitié, de la trahison… Mais il n’en a aucune, ou très peu. Et il a encore moins d’expérience de l’avenir. Tout ce qui est à l’extérieur de lui, il l’ignore. Qu’a-t-il fait, alors, pendant ses études de théâtre ? On lui a greffé le « métier ». Son maître s’est greffé lui-même à lui. Si l’élève était un cep de vigne alors que son pédagogue serait un chêne, ce maître aurait pris une branche de chêne et l’aurait greffée sur le cep de vigne. Qu’est-ce que ça donne, tout ça ?

Tout recommence à zéro : le long chemin de l’élève. Et je constate que les acteurs y prennent un grand plaisir. Devant eux s’ouvre le monde magnifique des mythes, de la joie, et d’une sorte de lumière. Ils découvrent une planète inconnue ; ils commencent à maîtriser l’espace qui les entoure, et non ce qui est à l’intérieur d’eux. C’est un chemin qui commence, et ce chemin dure 4 ou 5 ans. Donc, pour former un acteur, il faut au moins dix ans.

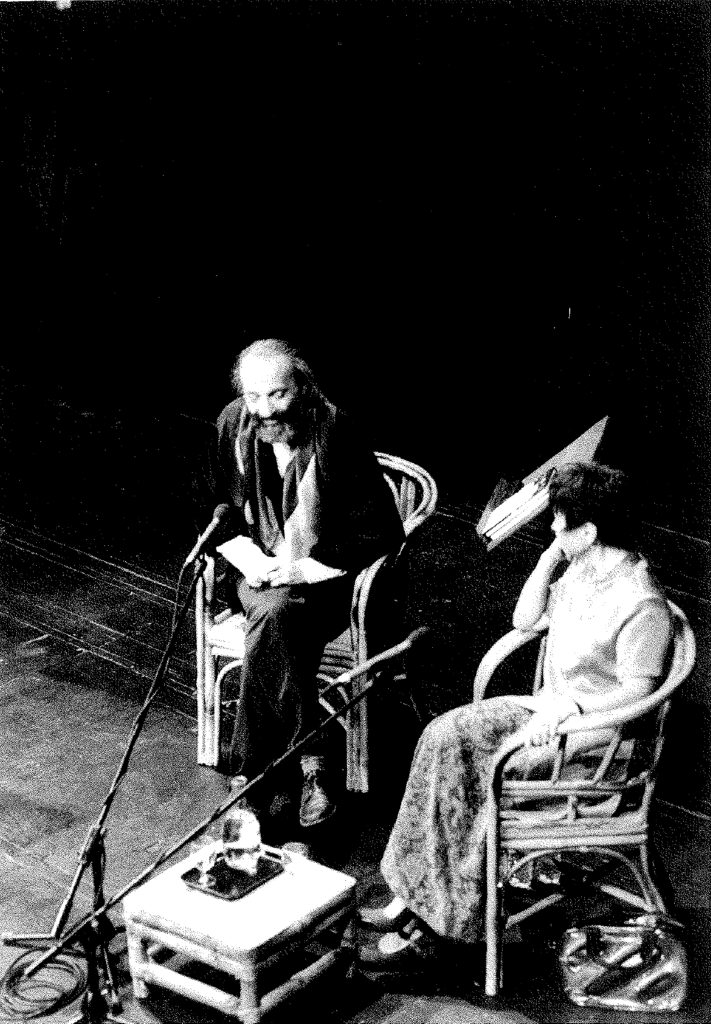

Je ne mens pas lorsque je dis que je suis très ému. Cette année, en février, j’ai présenté mon travail, je crois, le plus important : la tragédie de Pouchkine MOZART ET SALIERI. Il m’a fallu du temps pour l’aborder. La théorie que j’ai mise au point, ma philosophie, mes connaissances, mon travail, — un long travail de dix ans -, j’ai tout mis dans cette oeuvre. Il me semble que c’est une réussite. J’ai éloigné la salle de la scène — la salle était à côté, l’acteur n’est qu’à deux mètres, mais il est très loin de la salle, et de même la salle est loin de lui, parce que c’est un mystère. Dans les lois de ce que Stanislavski appelle le quatrième mur et Grotowski le montage au sein de l’acteur. J’ai trouvé cela bien. Mais j’ai encore été descendu en flèche. Aucun critique n’a rien écrit de positif sur ce thème. J’ai même dû subir leurs griefs : pourquoi ce mépris du public, de la salle ? Pourquoi mon manque de confiance dans le plaisir d’une histoire qu’on raconte ? Pourquoi cette attitude envers les gens ? Pourquoi est-ce que je ne leur ouvre pas grandes mes portes ? etc. Bref. J’ai mis au point une théorie, une pratique de l’action verbale. Mes acteurs n’ont pas un parler banal, quotidien, « de la rue » ; ils ont une intonation spéciale, artificiellement ritualisée. C’est moi qui l’ai découverte, j’y ai découvert les racines de l’intonation. Il me semble que dans le son de l’homme est caché quelque chose qui touche aux origines, quelque chose d’ancien, d’oublié. Un son ancien qui lui a été donné et qu’il entend comme un bruit dans le ventre de sa mère. J’ai parcouru ce chemin, je l’ai fait et l’on m’a dit : « Pourquoi parlent-ils comme ça ? Les gens ne parlent pas comme ça ! » Certes, on ne parle pas comme cela ; mais ce ne sont pas des scènes de la vie, c’est un mystère. Le spectateur qui est dans la salle, qui est venu voir mon spectacle, ne parvient pas à se libérer des clichés. Il ne peut pas rester cinq minutes tranquille. Pourtant, je fais des efforts, je fais tout ce qu’il demande : j’éteins les lumières, je fais le silence, tous les murs sont blancs, comme dans une église, il ne reste plus qu’à prier. On peut se dire que tout est prêt. Mais voilà que les acteurs entrent en scène, et la personne qui est dans la salle veut qu’ils parlent sa langue. Et où cela se passe-t-il ? En Russie, où ont été écrits les livres de Stanislavski, où sont conservés les préceptes de Stanislavski. Et ce sont des spécialistes de théâtre qui me font tous ces reproches ! Et où vont leurs compliments ? À tout ce qui est beau et facile : à la lumière, aux costumes, au décor. Mais ce qui est difficile, c’est le montage dans le centre de l’homme. Tout cela a duré quelques mois et, insidieusement, cela s’est infiltré en moi. Je me suis senti abattu. On me dit : « Qu’est-ce que tu as ? Tu as fait une oeuvre magnifique, et puis, que t’importe ? Tu t’es toujours moqué de la salle… » Oui c’est vrai, la salle… mais à la culture, je m’y intéresse… Et la culture, elle est dans les gens…

Je voudrais lire à ce propos deux textes. Grotowski : « Une des possibilités d’entrer sur le chemin de la création est de découvrir en soi des corporéités anciennes ». J’ai toujours une deuxième lecture de ce texte : au corporel, j’ajoute le verbal, auquel nous sommes liés par un héritage très ancien, très fort… « À partir d’un détail, d’un élément accidentel, on peut se trouver une autre corporéité. La mère… Une photographie… le souvenir de ridules… L’écho lointain des vibrations particulières d’une voix, et l’on peut reconstituer la corporéité de la mère. D’abord la corporéité de ceux qu’on connaît bien, puis la corporéité de ceux que l’on ne connaît pas du tout, par exemple un trisaïeul ; on peut remonter très loin, comme cela, en arrière, dans la profondeur, comme si se réactivait la mémoire, comme si on avait la réminiscence, la réminiscence de soi-même en action, comme l’exécutant d’un rituel très ancien. À chaque fois que je découvre quelque chose, j’ai le sentiment d’en avoir la réminiscence ». Stanislavski, maintenant : « La physiologie habituelle du réveil. Tant que la tête n’est pas réveillée, les mains sont inertes. Ensuite se réveille une partie de la conscience, puis la vue. La vue réveille la mémoire et petit à petit c’est le corps qui vient à la vie. Et enfin on comprend qu’on est près de la lumière, qu’on est revenu à sa mère »4. Cela a été écrit lors d’une répétition d’une pièce de Maeterlinck, L’OISEAU BLEU. Stanislavski : « Avant de commencer le cours, nous devons nous mettre d’accord sur ce que vous voulez apprendre. Sinon il risque d’y avoir un malentendu »5 . Grotowski : « Qu’est-ce qu’un véritable professeur pour un élève ? Celui qui dit à l’élève : fais cela ». La connaissance est le problème du faire. Il me semble que l’époque — et l’époque au sens le plus restreint : le jour, l’heure présente‑, que traverse actuellement le théâtre n’est pas la meilleure. J’ai maintes fois écouté Grotowski, mais beaucoup moins que d’autres. Je ne l’ai jamais entendu en Russie par exemple. On a traduit ses livres beaucoup trop tard. J’avais déjà fait beaucoup de choses au théâtre, et ce n’est qu’après que je l’ai lu. Il y a encore certains textes que je n’ai pas lus, parce qu’ils ne sont pas traduits, mais Grotowski a beaucoup parlé en Europe. Et alors ? Ici, sur cette scène, on a joué LE PRINCE CONSTANT. Grotowski a été révélé à Paris. Il a été une révélation, une apparition. C’est à Paris, au Collège de France, que Grotowski a lu sa dernière leçon. Mais — c’est triste‑, pratiquement, le théâtre ne peut pas suivre la voie de Grotowski, parce que le théâtre est pris par des productions. Les délais sont très courts, on n’a pas le temps de répéter ; alors que la répétition, c’est un processus, c’est un travail. Et l’école ? Comment peut-on comprendre un enseignement où l’acteur qui vient juste d’arriver à l’école, se met aussitôt à apprendre un rôle, et six mois après le présente au public ? Dès la première année, il doit présenter quatre travaux, et c’est la même chose en deuxième, en troisième, en quatrième année… Qu’est-ce qu’il peut faire, le malheureux ? Qu’est-ce qui se passe dans sa tête ? Personne ne le prendra nulle part. Il va se présenter, se montrer… Très rarement, on lui donnera sa chance : il sera figurant quelque part et touchera un salaire. Pourquoi alors était-il venu écouter les leçons de Grotowski ? Elles n’ont pas éveillé en lui l’homme, l’être vivant. Il n’a pas dit : « non, je ne veux plus apprendre l’art dramatique ». Mais il me semble que, quand on écoute une leçon de Grotowski, la première chose qui vient à l’esprit, c’est de ne plus mettre les pieds dans un théâtre. C’est la même chose si on lit très attentivement les livres de Stanislavski, et que l’on étudie la vie de ce martyr : il ne faut surtout pas faire de théâtre. Bien sùr, il y a des optimistes — il y en a toujours : le monde a été fait par les optimistes ! Mais moi, je travaille de 10 heures d’un matin à 2 heures d’un autre matin, tous les jours. Et j’observe en moi des processus tout à fait étranges. À force de fatigue, je me mords la langue ; je n’ose plus dire ce que j’ai à dire, vous comprenez ? Et pourtant, je continue à travailler — oui, j’aime le théâtre. Je suis condamné au théâtre, je ne peux plus m’en passer. Mais moi, j’ai de l’expérience, j’ai un nom, ce n’est pas si difficile pour moi, alors que pour les jeunes…

En conclusion, je vais vous lire une citation — une petite merveille ! — de Stanislavski sur la répétition : « Pour être acteur, il faut obligatoirement de la pratique. Pour avoir une pratique, il faut obligatoirement un théâtre. Pour avoir un théâtre, il faut obligatoirement avoir du succès. Pour avoir du succès, il faut être acteur, et pour être acteur, il faut de la pratique, etc. »6 — et cela se répète en boucle sans s’arrêter, comme un cercle vicieux. C’est pourquoi Stanislavski écrit : « Au théâtre, ce je que je déteste le plus, c’est le théâtre ». C’est vrai. Et celui qui n’aime pas le théâtre, peut dire qu’il l’aime vraiment, parce qu’il peut demander des comptes à la profession. La pédagogie est une chose terrifiante. Elle est la seule profession où le sentiment du sacrifice, de la victime est si net. Car il ne doit pas y avoir de pédagogue, mais un témoin, le témoin unique de l’élève, le témoin le plus effacé. Il doit attendre. Il ne doit pas greffer, sinon il forme un mutant. Il doit attendre le moment où l’élève lui-même commencera à grandir. S’il sait attendre, il arrivera à ses fins. Mais il doit savoir qu’une fois qu’il aura grandi, l’élève quittera son professeur. Si c’est un mauvais élève, il l’imitera. Mal. Mais si c’est un bon élève, il l’abandonnera. Il essaiera d’être plus grand que lui, de l’écraser pour être lui-même un maître. Et quand il deviendra un maître, il appellera un élève ; un élève viendra, et il comprendra alors qu’il doit s’effacer. Et ce n’est qu’à ce moment-là que maître et élève se retrouveront. Mais tant que cela ne sera pas réalisé, ils seront séparés. Il est plus facile de ne pas être maître, il est plus facile de venir au théâtre voir les acteurs et de faire du théâtre comme représentation, de produire des oeuvres. Mais il faut savoir qu’alors jamais on n’atteindra la substance, l’essence … Jamais. Pour pénétrer l’essence, il faut abandonner le théâtre comme spectacle. Mais quand on abandonne le théâtre pour le laboratoire, il faut savoir que quand viendra un spectateur, il dira : « Je ne veux pas voir ça. C’est un travail ‘pour soi’ ». Qu’on lira des titres comme : « Anatoli Vassiliev met en scène un spectacle sur Anatoli Vassiliev ». Cela, il faut le savoir. Pourtant, quand le rideau se lève, — comme ici, au théâtre de l’Odéon‑, que les lumières s’allument, que la salle est pleine, c’est magique. Et c’est la tragédie de cette profession. Merci.

- Tous les textes de Stanislavski sont extraits du tome V (livre 1) de ses oeuvres complètes, Moscou, Iskusstvo, 1993. On peut lire le récit de la mort d’un acteur auquel il est fait allusion ici p. 157. ↩︎

- op. cit., p.153. ↩︎

- op. cir., pp. 154 – 1 55. ↩︎

- op. cir., p. 363. ↩︎

- op. cit., p. 152. ↩︎

- op. cit., p. 139. ↩︎