Roman Paska : Qu’est-ce qui différencie MIROKU DENSHO, créé cette année 2000 au Festival de Charleville de vos spectacle précédents ?

Hoichi Okamoto : J’ai conçu ce spectacle il y a sept ans. Mais je n’ai eu le sentiment de l’avoir achevé que ce printemps. KIYOMIME MANDARA, mon premier spectacle était beaucoup plus simple. Il n’y avait que deux personnages : un jeune homme et une jeune femme. Les thèmes évoqués l’étaient tout autant : il s’agissait d’amour et de mort. Dans le spectacle suivant, KOMACHI, je parlais non seulement de l’amour, mais aussi de la vieillesse, de la tristesse et de la méditation. Le personnage central en était une vieille femme alors que le personnage principal de MIROKU DENSHO est une femme qui est tantôt vieille, tantôt jeune, tantôt morte, tantôt mère. Elle est tour à tour plusieurs personnages.

R. P. : La différence principale est donc davantage dans le contenu que dans la forme.

H. O. : Le style de mes derniers spectacles est effectivement le même, car ce qui m’intéresse, c’est d’explorer les relations qui se tissent entre la marionnette et l’interprète.

Hannah Meloh : Il me semble que c’est la première fois que l’on voit clairement la marionnette jouer avec Hoichi et non l’inverse. Le personnage de la marionnette a une présence plus forte que celle du manipulateur. Et puis c’est aussi la première fois que Hoichi est acteur à part entière, visage dévoilé.

R. P. : Sur le thème de la relation que vous tissez avec la marionnette, peut-être pourriez-vous nous raconter quand et comment vous avez commencé à vous intéresser à cet art ?

H. O. : J’ai rencontré la marionnette il y a environ vingt-cinq ans. À cette époque je croyais vouloir devenir peintre et, pour gagner ma vie, je fabriquais des marionnettes, pour une troupe de marionnettes. Mais je ne m’intéressais pas encore à ce langage artistique en tant qu’interprète.

Je vivais dans les locaux de cette compagnie, entouré donc de marionnettes. Et un jour, alors que je dînais seul, j’ai pris une marionnette, je l’ai faite s’asseoir à côté de moi. Et j’ai dîné avec elle. Le sentiment que j’éprouvais alors était très étrange. La marionnette n’est pas humaine, et pourtant j’avais l’impression qu’elle était humaine.

Sa présence était tout à la fois humaine, et autre. Elle se situait précisément sur la frontière entre le monde inanimé et celui de l’humanité.

Ce sentiment étrange, j’ai voulu me l’expliquer, l’approfondir. J’ai alors fabriqué quatre marionnettes de taille humaine et… j’ai pris mes repas avec elles.

J’ai alors eu l’idée de mettre une marionnette dans la rue. Je l’ai assise à un coin de rue, et je me suis posté derrière elle, immobile. Et puis je lui faisais faire de petits mouvements. C’était ma première expérience de manipulation.

J’ai ensuite continué à jouer dans la rue. Mais il n’y avait pas de musique, la seule musique qui m’accompagnait était celle des bruits urbains. Et les mouvements que je faisais étaient extrêmement simples, dans l’esprit du butô. Ces premiers spectacles étaient donc vraiment dépouillés. Ce qui m’intéressait n’était pas le mouvement mais l’immobilité de la marionnette. Encore aujourd’hui j’explore cette dimension. Le moment le plus magique est celui du premier mouvement. Dans mes spectacles j’aime les moments où la marionnette s’arrête. Ces moments de pause sont essentiels dans la tradition du nô, du bunraku et du kabuki. La marionnette doit redevenir par moment objet inanimé. C’est un trait très japonais, je crois. J’ai à cette époque appris les rudiments du théâtre traditionnel auprès de quelques maîtres, mais pendant un temps assez court : la tradition ne m’intéressait pas vraiment, je voulais simplement connaître les techniques fondamentales.

R. P. : La première fois que j’ai vu l’un de vos spectacles, c’était en 1992 à Ljubljania. Je me souviens que quelqu’un dans la rue m’a dit : « Roman, il faut que tu ailles voir ce marionnettiste, qui a voyagé à travers tout le Japon avec son spectacle de temple en temple. »

Cela est-il vrai ?

H. O. : Je vis désormais à la campagne, mais il y a quinze ans, j’habitais à Tokyo. C’est à cette époque que j’ai traversé le vieux Japon à pied et en tirant une charrette. Je construisais à chaque fois un théâtre éphémère, une sorte de chapiteau. À cette époque, je ne jouais pas en solo, nous étions une dizaine dans la compagnie qui s’appelait déjà Dondoro.

En vingt ans, j’ai changé plusieurs fois le style de mes spectacles. J’ai commencé seul dans la rue. Et puis nous avons été une dizaine. J’écrivais alors des scénarios et les marionnettes parlaient. Elles ne dansaient pas et étaient petites. J’ai fait ensuite à nouveaux des spectacles solo dans la rue, puis dans des cafés. Je suis parti vivre à la campagne en 1985 et j’ai alors fait des spectacles dans le style de ceux que l’on connaît aujourd’hui en Europe. Le spectacle que vous avez vu à Ljubljania, je l’ai créé en 1987.

R. P. : Comment expliquez-vous ce changement de style, très marqué par le style du butô ?

H. O. : Les raisons sont nombreuses, mais la plus importante est sans doute la suivante : j’ai pris la décision de me retirer dans la campagne. Comme il n’y avait personne avec qui parler, j’ai commencé à parler avec mes marionnettes, j’ai vécu avec elles. Et j’ai eu l’envie de créer une nouvelle marionnette qui serait ma petite amie, mais aussi ma femme, mon fils … Un substitut à ma famille. J’interrogeais mes marionnettes, je leur demandais : comment veux-tu bouger ? Elles m’ensei- gnaient ce qu’elles attendaient de moi. Et j’aimais cela. Cela a beau sembler étrange, mais c’est totalement vrai.

R. P. : Entre l’année de la création en 1987 et celle du Festival de Ljubljania, il y a cinq ans, avez-vous montré ce spectacle ailleurs ?

H. O. : Je ne l’ai pour ainsi dire pas montré. Au japon, je n’étais pas réellement accepté. Les spectacles de marionnettes s’adressent exclusivement aux enfants au Japon. Mon spectacle était destiné aux adultes, il était abstrait, sans parole. Je choquais à la campagne, on n’appréciait pas mon travail. Il m’arrivait de jouer, mais je donnais seulement cinq représentations par an.

R. P. : Dans ces conditions, comment êtes-vous arrivé à vous produire en Europe ?

H. O. : En 1991, Sennosuke Takeda a vu par hasard mon spectacle KIYOHIME MANDARA près de Nagano. Il lui a beaucoup plu et m’a conseillé de me produire en Europe. C’est grâce à elle que je suis allé à Ljubljania.

Ce fut une expérience importante. J’étais très anxieux. C’était la première fois que je venais en Europe, et j’avais beaucoup de préjugés négatifs à son égard. À l’époque je ne parlais pas un mot d’anglais, et j’avais peur que mon travail ne suscite que de l’incompré- hension. Mais contrairement à ce que j’avais prévu, le spectacle a beaucoup plu. Le public a même applaudi très fort. Au Japon personne ne m’applaudissait. Je recevais seulement parfois quelques grommellements mécontents. Mais après ce spectacle de nombreux programmateurs sont venus me voir et m’ont invité dans leur pays. J’étais vraiment très étonné d’être accepté de la sorte.

R. P. : C’est cet enthousiasme européen qui vous a encouragé à continuer de travailler dans ce style ?

H. O. : Oui. J’ai beaucoup appris de l’Europe. Revenir au pays après des séjours en Europe m’a permis de définir ma propre culture et la place que j’y tenais. Je me considérais enfin comme Japonais parce qu’il m’a fallu répondre à cette question : qu’attendaient les Européens, qu’ai- maient-ils dans mes spectacles ? La plupart des spectacles qui s’exportaient étaient traditionnels. Les miens non. Et pourtant ils plaisaient.

R. P. : Quelle importance accordez- vous à la notion d’illusion ? Voulez-vous nous faire croire à la vie de la marionnette ?

H. O. : C’est une question délicate. La marionnette est à la fois vivante et non vivante. Elle oscille d’un état à l’autre. La marionnette est fondamen- talement un être inanimé. Je donne vie à la marionnette. Mais je fais aussi en sorte quelle redevienne un objet. De la vie à la mort, du mouvement à l’immobilité. Je trouve que les hommes et les marionnettes se ressemblent beaucoup. Ce qui m’intéresse, c’est de jouer dans cette zone frontière. Je marche et je danse sur elle.

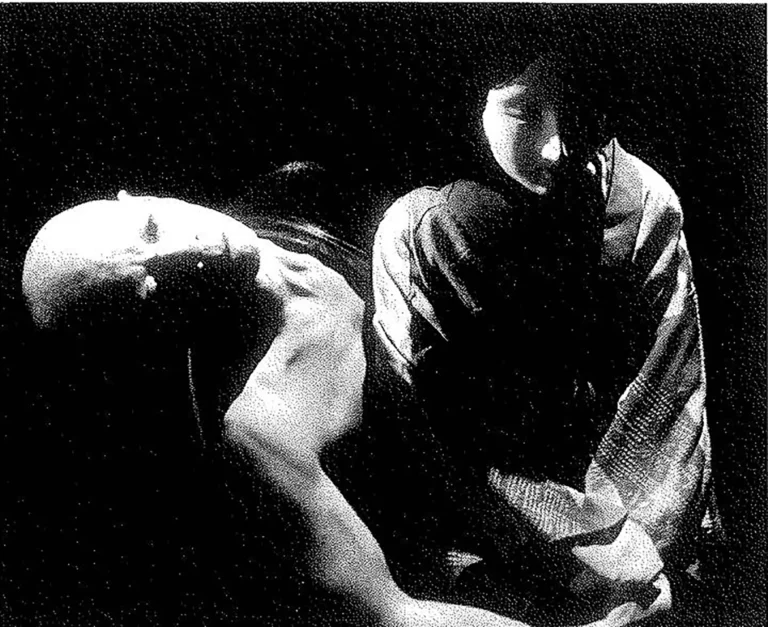

R. P. : La première image de MIROKU nous montre la marionnette qui tient une tête aux cheveux blancs sous son bras. Et cette tête qui reproduit trait pour trait votre visage est très réaliste. À la différence de celle de la marionnette qui ressemble davantage à un masque de nô. Il y a donc trois degrés de réalité sur scène : celle de l’acteur – vous-même –, celle de la marionnette qui doit nous apparaître comme vivante et celle de la tête qui reproduit votre image.

H. O. : La tête est un objet. Le visage de la marionnette est effectivement celui d’un masque de nô, chargé de significations symboliques. Je joue il est vrai sur ces trois niveaux, faisant passer de l’animé à l’inanimé, de la vie à la mort, tantôt la tête, tantôt la marionnette, tantôt mon corps. Je joue aussi avec mon corps comme s’il était une marionnette. La vie et la mort changent constamment de lieu.

H. M. : Parfois il ne s’agit plus seulement d’illusion, mais de truquage dans MIROKU DENSHO. Ce que l’on voit sur scène n’est pas vrai. L’homme devient femme, la femme devient homme, la marionnette devient un acteur, l’acteur devient une marionnette… C’est à mon avis une conception de la réalité totalement bouddhiste : être tout à la fois en même temps.

R. P. : Quels sont vos projets à venir ?

H. O. : En vérité je ne pense à aucun nouveau projet concrètement. Car je crois qu’il me faut développer encore ce dernier spectacle.

Ce qui m’intéresse, c’est d’observer les niveaux ténus et les infimes illusions qui nous accompagnent dans le quotidien. C’est sur cela que porteront, je crois, mes prochaines recherches. J’ai aussi envie d’écrire des spectacles que d’autres gens, plus jeunes, joueraient et que je dirigerais.

R. P. : Voyez-vous des liens entre votre travail et celui d’autres marionnettistes européens ?

H. O. : C’est une question très difficile. Ce qui me frappe en Europe, c’est que les marionnettistes manipulent le plus souvent à vue, sans capuchon noir pour les masquer comme nous le faisons dans le bunraku. Au Japon, ça n’existe pas. Dans certains spectacles en Europe, les acteurs dansent autour d’une marionnette immobile. Et c’est encore du théâtre de marionnette. Je trouve ça très passionnant. Ce que m’a d’abord apporté le travail des marionnettistes occidentaux, c’est d’oser montrer mon corps en tant qu’acteur.

Propos recueillis par Roman Paska et traduits de l’anglais par Julie Birmant.