NOWA HUTA, ça sonne comme un bloc, ça signifie « nouvelle fabrique d’acier ». C’est un quartier encore aujourd’hui considéré comme une ville, situé à environ cinq kilomètres à l’Est de Cracovie. Le quartier/ville a été fondé en 1950 dans le cadre du projet socialiste communiste autour de l’implantation d’un nouveau complexe sidérurgique. Du laboratoire expérimental de l’utopie socialiste, il devient au début des années quatre-vingt-dix le miroir d’un rêve décadent et tente depuis une reconversion lente et difficile. C’est là qu’en 2005, après plusieurs mois de travaux de conversion, Bartosz Sszydlowski inaugure la naissance d’un nouveau théâtre, le Laznia Nowa Teatr, dans un ancien lycée technique de la ville. L’activité de ce théâtre aujourd’hui à Nowa Huta et à Cracovie est vue comme un exploit. Cet homme qui n’a pas peur des défis à grande échelle est également à l’initiative d’un nouveau festival « Boska Comedia » à Cracovie qui, en trois ans, est devenu le plus important festival consacré à la création théâtrale polonaise. Nowa Huta, un homme, un nouveau théâtre, un nouveau festival, Cracovie, il y a là une fascinante histoire où la vie, le théâtre et l’Histoire sont étroitement liés et cherchent à se rejoindre.

Nowa Huta : de l’héroïsme au mirage

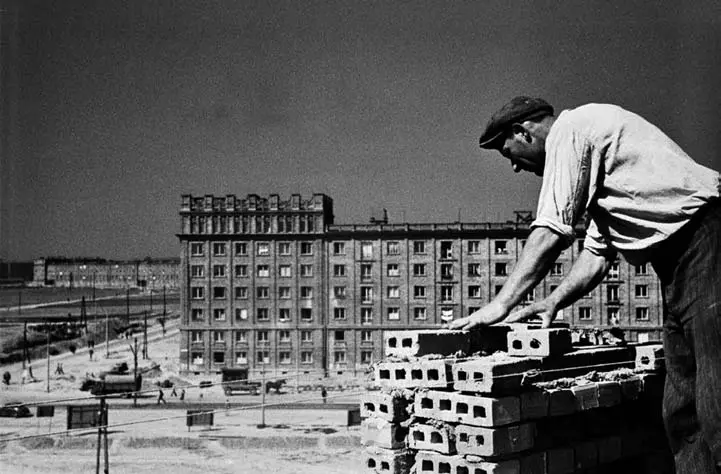

En Pologne comme dans les autres pays de l’Est, la naissance de villes nouvelles pendant la période socialiste accompagne les politiques d’industrialisation de masse sur l’ensemble du territoire national. Dès 1947, les plans de la ville nouvelle et de son aciérie sont inscrits dans le premier plan triennal polonais. En 1949 la création de Nowa Huta est décidée, accompagnant l’établissement du complexe sidérurgique, Huta Imiena Lenina (HIL). En 1950, les premiers immeubles de logement sont inaugurés. La ville est construite en arc de cercle et comporte trois artères convergeant vers une place centrale encadrée par des bâtiments staliniens néo-classiques. Cet ensemble architectural s’inscrit dans le style du réalisme socialiste promu par le régime stalinien des années 1950. Le choix de l’implantation du site dans la périphérie de Cracovie répond aux objectifs économiques et idéologiques du moment. Il s’agit de faire de la petite Pologne un symbole du socialisme voire davantage encore de transformer Cracovie « la bourgeoise », capitale culturelle de la Pologne en une ville prolétaire grâce aux flux d’ouvriers venant habiter dans ses environs. Du point de vue économique Nowa Huta va remplir son rôle du moteur du développement de la ville et de la région, au-delà des espérances. À la fin années soixante-dix l’aciérie emploie quarante-trois mille ouvriers et produit près de sept millions de tonnes d’acier par an. Elle est alors l’usine la plus importante et la plus productive d’Europe. Entre 1950 et 1985 sa population passe de dix-neuf mille à deux cent vingt-trois mille habitants.

Privilégiée par le pouvoir communiste, Nowa Huta a paradoxalement été un lieu permanent de révolte et le fer de lance d’une résistance active contre l’autoritarisme du régime en place dès les années 1960. D’une croix plantée dans la nuit à la construction d’une église par la population locale de 1967 à 1977, à l’engagement dans toutes sortes de manifestations de rues, Nowa Huta apparaît comme un des principaux lieux de résistance au pouvoir communiste dans les années 1980. Elle devient un bastion du syndicat Solidarnosc. À la fin de la décennie, la cité représente un des points d’appui aux mouvements d’opposition et prépare l’arrivée du premier gouvernement non communiste. C’est alors que Nowa Huta bascule dans la crise.

Au début des années 1990 le centre économique de Cracovie se déplace en effet vers l’Ouest, sur la vieille ville et ses extensions. Le potentiel de ville historique et de cité universitaire qui a échappé aux destructions de la Seconde Guerre mondiale prévaut pour redéfinir les axes de développement de Cracovie qui fut histori- quement la deuxième capitale polonaise. Dès lors, la croissance s’organise autour du tourisme ou des nouvelles technologies, bien loin de la sidérurgie privilégiée durant la période communiste. Nowa Huta n’a pas bonne réputation, « de l’autre côté » on la regarde comme une erreur sombre à oublier. Ses habitants ont alors le sentiment d’être abandonnés, d’être les laissés-pour- compte de la libéralisation économique. Ce sentiment est d’autant plus fort qu’il marque un renversement des représentations par rapport aux décennies précédentes. Les sociabilités locales étaient en effet très développées et définissaient une conscience collective génératrice d’une identité positive. Cette conscience s’est forgée lors de la construction du combinat et de la ville nouvelle, puis a été entretenue à l’âge d’or des luttes sociales et politiques. L’identité positive a été contrebalancée depuis quinze ans par des représentations négatives, notamment du fait des élus de Cracovie souhaitant effacer les signes du passé socialiste. Dès le début des années quatre-vingt- dix Nowa Huta et sa population deviennent donc les porteurs d’un miroir sur lequel on lit l’échec d’une utopie et le mirage de l’héroïsme d’une vie. La reconversion est difficile, la voie du futur peu évidente pour la ville nouvelle qui doit se réapproprier son histoire et trouver un nouveau sens. Les tram 4 et 22 conduisent aujourd’hui directement depuis le centre historique de Cracovie jusqu’a l’entrée de la fonderie (Huta) Sendimierz (l’anciennement baptisée Lenine) en passant par une ancienne zone de « no man’s land » désormais conquise par un vaste complexe commercial. Aujourd’hui Nowa Huta est donc une curiosité intégrée au circuit touristique proposé à la périphérie de Cracovie.

Où sortir donc à Nowa Huta ? Dans tous les guides récents on conseille quasiment en premier lieu, le « lieu de culture alternative et innovante, basé dans un ancien lycée technique reconverti en salle d’exposition et de spectacles, le Teatr Łaznia Nowa dont le bar est ouvert tous les soirs et mérite à lui seul le détour ». Formule à la fois juste et simpliste, déroutante et décevante quand on s’intéresse de près à l’histoire et aux activités de ce théâtre qui, le premier soir où je m’y suis rendue, m’a immédiatement donné à penser que s’y cachait un projet hors norme.

Laznia Nowa Teatr / KONIEC (la fin) de Warlikowski. Rencontre aux extrémités

Je m’y suis rendue plusieurs fois. La première, c’était au mois de décembre dans le cadre de la troisième édition du Boska Komedia festival (3 – 12 décembre 2010), qui, bien que très récent, compte désormais avec le Warsaw Theatre Meetings qui se tient tous les ans début avril à Varsovie, comme le plus important festival de théâtre polonais aujourd’hui. La première fois j’y ai vu KONIEC (La fin), le spectacle que Warlikowski a montré le mois dernier au théâtre de l’Odéon à Paris.

De mon arrivée jusqu’à la fin du spectacle qui dure plus de quatre heures, quelque chose s’est produit de l’ordre de l’expérience intérieure. Il m’avait semblé alors que des clés de ce choc sensible se trouvaient dans le rapport qui s’était tissé entre cette salle de Nowa Huta et le propos du spectacle. À Paris, après avoir vu le spectacle dans la salle à l’italienne du théâtre de l’Odéon cette idée s’est confirmée. Je me souvenais alors de l’architecture monumentale du théâtre à Nowa Huta, de ses trois mille cinq cents mètres carrés, de ses lignes froides et rigoureuses et comme les thèmes et les corps semblaient entrer en résonance avec lui. En effet, du désir à la perte pour finir sur la question de la croyance (foi?), ce que ce terme peut signifier encore pour l’écrivain, pour celui qui ne l’est pas, d’être « artiste » dans une petite ville d’ouvriers, de gagner des concours de danse, de vouloir se lier jusqu’à l’extrême, la mort… et tout cela toujours en lien avec le thème de la porte, la compré- hension de la dramaturgie construite par montage de textes et associations de motifs semblait se donner comme par extension et dissolution dans l’espace. C’était comme si le sens surgissait par impressions, par échos, par chocs, par série d’implosions. Tout ça était absolument lié avec le gigantesque vide environnant. La mise en scène et la scénographie semblaient avoir été pensées pour l’espace, dialoguer constamment avec lui, se heurter à lui.

Dès les premières minutes comme un principe s’était mis en place, Babylone danseur homme femme, personnage le plus « écorché » se lançait dans une danse de vie et de mort, comme dans un corps à corps avec l’espace, se brisait. Ce principe était celui, dérisoire et tragique, d’être un corps qui danse et qui ressent, d’être un être à la beauté presque surnaturelle, d’une fragilité et d’une sensibilité à la limite du permis, un héros transgressif même dans le fait de se montrer ainsi, en train de se dépouiller, en même temps que comme un « cafard » dans la nuit il peut rayonner, un héros qui s’exhibe et se débat aux frontières de sa propre extrémité, tout ça contre un bloc glacé, sous le regard impassible d’un mur d’acier. En tant que spectateurs, on comprenait qu’il s’agirait pendant plusieurs heures d’être les témoins silencieux d’une lutte à mort des corps contre un mystère existentiel muet, entrecoupée de dialogues où toujours un être allait se soumettre et s’abîmer devant un autre plus fort. Tout cela était amplifié par le rapport à l’espace, entre cette présence et ce lieu précisément, c’est là que l’histoire au-delà de l’histoire allait se raconter. Il me semblait que le fonctionnement était similaire pour de nombreux éléments de la scénographie. Du multiple usage du thème de la vitre, du miroir, de la porte, de la vidéo (qui renvoient à l’image de soi et à l’identité), jusqu’aux transformations/sublimations de tous les personnages féminins caractéristiques de l’univers de Warlikowski, il semblait que toujours il y avait dans le corps de la pièce et au-delà d’elle, « une histoire dans l’histoire » en train de se dérouler. Je me souviens notamment de l’impression très forte provoquée par la première ouverture des portes : c’était comme un mur possiblement en train de se scinder, mais derrière le mur qui s’ouvre, se trouvait un nouveau mur. Je pensais à la génération de jeunes venus après l’effondrement communiste, à Nowa Huta, aux Polonais. Je pensais à la sensation d’électricité et de lien presque générationnel dans lequel j’étais entrée lors de mon premier séjour à Moscou au printemps 2006. Un lien muet que j’avais tissé dans cette ville immense où je m’étais perdue dans un élan, avec la jeunesse que je voyais partout dans les rues, à la fois radieuse et désespérée, pleine d’un espoir sans destination, qui écoutait de la musique et se soûlait par bancs entiers dans des îlots de verdure entre deux stations de métro stalinien au cœur de la ville, du paradoxe entre le wagon en ferraille et la majesté du marbre, entre ces jeunes sur lesquels je voyais quelque chose de vrai et le mensonge clinquant des lustres et des immenses escaliers qui débouchaient sur le chaos à l’extérieur, celui du plus récent capitalisme, le plus sauvage que j’avais encore rencontré. « C’est une histoire dans l’histoire… Est-ce que tu te sens perdu dans un labyrinthe ? Ne cherche pas un moyen de sortir ! Tu n’en trouveras pas… Il n’y a pas d’issue. », ces phrases, parmi les premières de la pièce, auraient aussi bien pu s’adresser au spectateur en train de regarder la pièce se développer dans cet espace de Nowa Huta. Tous les éléments qui constituaient cette mise en scène semblaient dialoguer sur plusieurs niveaux : intime, historique, métaphysique. Et tous, acteurs et spectateurs, nous étions comme pris dans un bateau, – déjà ce trajet qu’il avait fallu faire pour venir ici –, embarqués pour une traversée de la vie face à « l’angoisse de l’invisible », dit Warlikowski, face à face avec la question de la perspective, de l’issue, de l’extrémité ultime, de « la fin ». Graduellement, nous devenions cet acteur qui se retrouve nu face à la porte, face à la question même de l’existence et de son but où toutes les croyances, nous dit-on sans cesse, se sont effondrées. Une lutte dans un insondable et inquiétant vide, où l’histoire de ces morts et de ces blessés, eux aussi quelque part écorchés, semblait constamment raisonner.

Face à ce vide, comme une méditation donc s’engageait. L’imaginaire se mettait à travailler, tentait de faire des associations, de remplir. Je pensais maintenant à l’histoire de la Pologne, à Varsovie envahie, bombardée, à ses avenues en hiver, longues, immenses, glaciales, à ses rues encore tellement stigmates du passé, et je revoyais ces HLM de Nowa Huta, je voyais les multiples idéaux, les erreurs, les croyances, les mensonges, l’oppression et comment des hommes avaient lutté et jusqu’au vide que tout ça avait laissé. La vie avec ses éclairs et ses blessures, celles de la Pologne, de Varsovie, de Nowa Huta, de cet ancien lycée technique construit pour une idée, puis détruit à l’intérieur puis reconstruit pour une autre idée, éclairs et blessures de ces acteurs à vif devant nous, multiples reflets du metteur en scène en train de sonder les blessures de l’être et de quelles croyances arrachées elles auraient pu naître. Il y a donc eu une alchimie extraordinaire entre cet immense bâtiment et des hommes brûlants dedans, entre le lieu du réel et celui du rêve de l’artiste, du marginal, du désirant. « Un vrai mystère est insondable et rien n’est caché à l’intérieur. Il n’y a rien à expliquer. Il a été dit que la logique de cette histoire est la logique d’un rêve. » Tout se mélangeait et devenait un pour évoquer cette « fin » dont il était question. Comme une métaphore même du geste artistique, de l’homme pris dans le flux de l’Histoire, qui se débat, emporté, irrémédiablement, dévoré.

À l’entracte, dans cet état de méditation vers lequel le spectacle m’avait conduit, je me retrouvais à déambuler de nouveau dans les couloirs gigantesques. Je me demandais où les gens avaient disparu. Le vide devenait plus sidérant encore. Je cherchais à boire, j’avais faim, il n’y avait rien à manger ici, pas de bar, de buvette, tant mieux, tant mieux je commençais à penser, il fallait attendre, le temps que le décor se change, que les acteurs se changent, sentir le lieu, regarder les gens. Puis je ne sais comment soudain je me suis retrouvée dans une sorte de bar café, soudain les gens étaient comme collés, pendant dix minutes l’espace s’était réduit dans un cœur minuscule chaleureux et plein. Ce café, c’était vrai. C’était à vrai dire comme un de ceux où je m’étais rendu à Wroclaw l’année précédente et où j’avais été frappée là aussi : comme dans une gigantesque dominante grise et peu souriante des rues en hiver, toute une population de jeunes venaient là, arrangeaient ces cafés-là, comme un instinct et une sorte de nécessité de créer des îlots de chaleur, de sauvagerie et de beauté. Quelque chose de chaud aussi était donc bien possible, constituait même le cœur de ce molosse d’acier, quelque chose de très simple par ailleurs, de très humain, qui ne ressemblait en rien avec la sensation glacée des cafés des grandes institutions ou musées d’art qu’on trouve un peu partout dans toutes les grandes villes d’Europe. Bref, sans trop savoir ce qui se faisait dans ce lieu, j’ai senti une âme derrière, un projet.