PLUS LA SCÈNE est nue, plus l’action y fait naître de prestiges. Plus elle est austère et rigide, plus l’imagination y joue librement. C’est sur la contrainte matérielle que la liberté d’esprit prend son point d’appui. Sur cette scène aride, l’acteur est chargé de tout réaliser, de tout tirer de lui-même. Le problème du comédien, du jeu, du mouvement intime de l’œuvre, de l’interprétation pure est ainsi posé dans son ampleur. Un tréteau nu et de vrais comédiens.

Jacques Copeau. Registres I. 1917

Dès sa nomination à la tête du Théâtre National de Chaillot, la question de l’existence d’une école qui lui soit rattachée est posée par Vitez. En témoigne sa lettre à Jack Lang d’août 811. C’est merveille de le voir argumenter – comme on rêve qu’un ministre se devrait de le faire – fort d’un dessein et d’une vision pour l’ensemble de la formation de l’acteur en France, inscrivant la nécessité d’une école à Chaillot dans une histoire qui déborde la sienne propre. Il énonce dans cette lettre une position et des propositions. Lesquelles ont une saveur particulière dans le contexte d’aujourd’hui. L’esprit libertaire qui les traverse, l’horizon utopique qu’elles dessinent, l’intelligence historique qui les animent, tout cela sonne encore résolument moderne.

Vitez par la clarté et la clairvoyance de ses analyses aidait chacun d’entre nous à se positionner, orientait les débats. Il est bon également de relire aujourd’hui ses Douze propositions pour une École2. Ce jalon utopique de sa pensée dessine toujours une ligne de partage essentielle entre des pratiques pédagogiques antagoniques et peut encore inspirer des politiques publiques en matière d’enseignement artistique.

Mais cette affirmation à l’adresse de son ministre de tutelle : la nécessité d’une école comme fer de lance de la cause d’un théâtre, espace pour la défense et l’illustration de son art, poumon de la pratique théâtrale d’un artiste, réservoir de son imaginaire, lieu des esquisses fulgurantes et des combustions lentes propre à son art, tout cela vient de loin.

Et tout d’abord de son histoire à lui, jeune homme formé à l’école de Tania Balachova, l’héritière rebelle du système Stanislavski. C’est par elle, entre autres, qu’il accéda à Meyerhold et contribua par la suite à promouvoir – tout contre Brecht – l’homme de la convention consciente, l’acteur « conscient du jeu de leurres qu’il produit ». Il le fera, et à vrai dire était le seul de sa génération à pouvoir le faire, par la maîtrise du russe qu’il avait acquise. Il est celui qui fut en mesure de faire dialoguer Stanislavski, Brecht et Meyerhold avec les hommes du Cartel, Copeau et Jouvet en tête. Ainsi pouvait-il, par exemple, solliciter le Stanislavski de la dernière période, celui des actions physiques, et rappeler en guise de paradoxe que la source du jeu est en dehors de vous et non en vous. Ce Grand théâtre d’exercices que réclame et proclame Vitez dès son arrivée à Chaillot prend sa source dans les exercices « scandaleux » de Tania Balachova. Dans cette approche ludique du plateau et ces jeux de contraintes et dans le privilège accordé aux actions physiques immotivées fondées sur la poétique propre à chaque être en scène.

Ce désir d’une École tient bien sûr aussi à cet Éros pédagogique qui anima Antoine Vitez depuis les commencements. Lequel Éros, a crû peut-être en proportion de l’impasse dans laquelle l’acteur Vitez se trouva à une époque de sa vie, au chômage et sans emploi. Que faire sinon s’entraîner, exercer son imagination au travers d’ateliers, de laboratoires, se frotter à la marionnette, traduire, c’est-à-dire cultiver « la joie d’inventer sans trêve des équivalents possibles : dans la langue et entre les langues, dans les corps et entre les corps, entre les âges, entre un sexe et l’autre…». Une pédagogie réactive qui s’invente et se construit, conquiert sa méthode contre les impasses de la formation de l’acteur de son époque et ses propres impasses dans le métier.

Dès son premier atelier en 1965, il aborde Maïakovski dont le matériau dramatique et poétique lui permet déjà de réaliser cette synthèse entre Stanislavski et Meyerhold. Plus tard, à l’École Lecoq, il intitulera son cours « approche du texte ». Le poète et son écriture est le tremplin premier de l’invention poétique de l’acteur et de l’invention scénique du metteur en scène. Le théâtre comme texte mais aussi le théâtre comme acte. Les deux sources du théâtre. Et ce qui est frappant, en relisant les notes de cette époque là, c’est de voir qu’il met en mouvement sa pédagogie au contact même de ceux qui sont venus là pour apprendre. Il ne leur apprend rien. Ils s’apprennent l’un l’autre d’un même mouvement. De l’élaboration progressive d’une pédagogie par l’exercice et la réflexion sur le refaire de l’exercice, par la variation toujours possible de l’expression de l’Idée, son incarnation provisoire, fugitive, toujours susceptible d’être contestée, destituée. Mouvement perpétuel d’une pensée en marche, recherche permanente d’un déséquilibre salvateur, source d’une gaîté inextinguible, d’une allégresse du faire et du refaire qui est la marque fondamentale de la pratique d’Antoine Vitez, à l’École comme en répétition. La joie est l’expression d’une puissance. Et son Éros pédagogique libère en l’autre cette joie de faire par la confiance accordée et ce pacte d’errance qui lie le maître et l’élève dans l’exercice souverain d’une imagination.

Son entrée au conservatoire en 1968 et le développement conjoint de l’atelier théâtral d’Ivry en 1972 renforce cette autorité pédagogique et prépare les grandes mises en scène à venir. Le travail de l’École alimente le travail de la mise en scène. Ces jeunes gens qu’ils croisent alors feront son théâtre, comme il a pu l’écrire, et durablement. La jeunesse est son éternelle jeunesse pédagogique. Elle ne cesse de provoquer ses propres inflexions dans sa pratique de metteur en scène. L’École n’est pas seulement un champ clos à l’abri des tentations commerciales et du tumulte professionnel, elle est aussi ce champ de bataille polémique où s’affronte, se confronte une idée de l’acteur et du jeu, une éthique du regard, une représentation de notre humanité. Conception ecclésiale de son engagement pédagogique comme de son engagement politique. L’École est à la fois ce monastère en oraison et ce lieu poreux frappé par le vent de l’Histoire, traversée par des énergies polémiques qu’il s’emploie à favoriser.

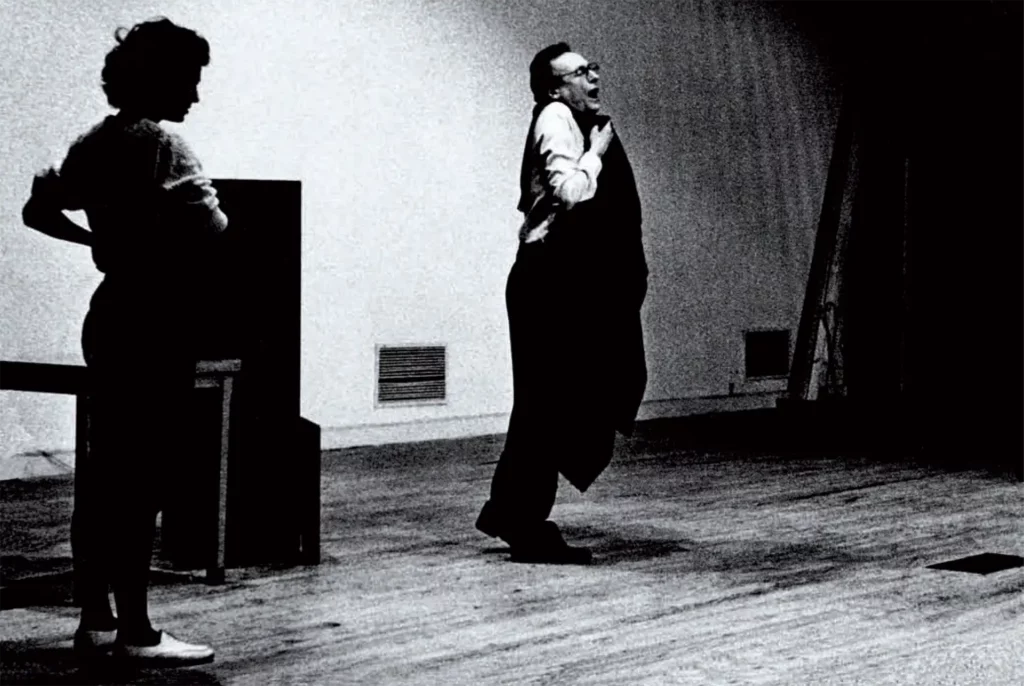

Photo Marie Vitez.

Peut-être plus qu’ailleurs, c’est dans la pédagogie que Vitez s’est manifesté avec le maximum de liberté comme l’a souligné Georges Banu3. Pédagogue libertaire il aura travaillé au décloisonnement des classes au Conservatoire, à la transversalité des pratiques, à l’absence de hiérarchisation des enseignements. Jonglant – dans une dialectique des contraires – avec la nécessité d’une discipline extrême.

Il ne s’agissait pas pour lui d’enseigner comment jouer mais comment être acteur et donc comment jouer avec le théâtre. L’enjeu toujours : conquérir un jeu nouveau. Renouveler l’être en scène en s’affrontant aux plus grands rôles dans l’innocence qui permet seule d’atteindre l’essentiel. En ce sens, Vitez fut d’abord un grand accoucheur d’acteurs. Sa survie et celle du théâtre en dépendaient. Relation ludique avec la jeunesse partagée par son ami Pierre Debauche, qui l’invita dans les années 70 à venir enseigner au théâtre des Amandiers à Nanterre, ébauchant les prémisses de l’autre École que Patrice Chéreau plus tard éprouverait lui aussi le besoin de fonder.

La jubilation, l’allégresse, la légèreté du faire et du refaire, se retrouve à chaque étape de son parcours de pédagogue. Il lui faut être comme un enfant qui joue. Mais avec tout le sérieux d’un enfant qui joue. Le cercle de l’attention où l’on apprend à déchiffrer les signes du théâtre matérialise cette bienveillance du regard, esquissant une pédagogie de la « via positiva », celle qui donne confiance à chacun, ne préjugeant jamais du destin des gens, les considérant pour ce qu’ils sont et non pas seulement pour ce qu’ils font.

L’École de Chaillot, malgré l’anarchie de ses commencements et le caractère improvisé de sa mise en œuvre impliquait un ordre supérieur fondé sur l’imagination et le jeu comme expérience continuée de la pensée. Cette souveraineté de l’enfant qui joue, il l’avait éprouvé tout particulièrement à Ivry avec ces amateurs mêlés aux professionnels de son atelier. Ce jeu naïf de la convention consciente est un thème que l’on retrouve à la fois chez Brecht et Meyerhold. Elle explique pourquoi Vitez pédagogue se comportait de la même façon dans son approche du fait théâtral, que ce soit à l’École ou en répétition, avec des amateurs, des professionnels ou des enfants… Simplement les limites d’un jeune acteur débutant l’entraînait vers le jeu épique fondé sur la distance à l’égard du personnage et de la fiction. Mais l’arrivée à Chaillot l’amène à rééquilibrer sa position et la question de l’incarnation redeviendra pour lui comme il l’écrit dans ses douze propositions la grande affaire. C’est à cette occasion qu’il formule ce thème magnifique de la réserve d’incarnation dans le jeu de l’acteur.

J’ai pris le temps de rappeler à grands traits ce parcours du pédagogue parce que l’École de Chaillot, tel un rameau de Salzbourg dans le tuf de la mémoire théâtrale, cristallise historiquement beaucoup de choses et qu’elle implique toute une mémoire pédagogique qui se confond avec le siècle XX et l’histoire de la mise en scène.

Au-delà des arguments avancés auprès de Jack Lang, la vérité est qu’Antoine Vitez ne pouvait pas se passer d’une école. Il en allait de la survie de son travail de metteur en scène. C’est pourquoi il fit l’école de Chaillot sans l’approbation du ministère, sans son soutien financier, à la marge de son théâtre, dans les marges. Mais il arrive parfois que « la marge emplisse toute la page ». Parce que c’est à la marge que s’invente et se régénère le théâtre et la poétique scénique.

Il s’appuya sur le cercle rapproché de ses collabora- teurs, acteurs, metteurs en scène qu’il programmait sur les scènes de Chaillot. Yannis Kokkos, Pierre Vial, Martine Viard, Jean-Marie Winling, Aurélien Recoing… Les premiers élèves furent cooptés. D’anciens élèves d’Aurélien Recoing et Gérald Robard au Théâtre Blanc migrèrent vers le Trocadéro. Plus tard, les orphelins de l’aventure Gabily complétèrent la bande. Pas de concours ni de sélection… juste au plus vite l’ouverture de ce laboratoire permanent au cœur du théâtre : il y avait là une jeunesse qui avait faim de théâtre. Toujours cette pulsion faustienne chez Vitez en quête d’énergie et de jeunesse.

Les Douze propositions pour une École, constituaient un cadre programmatique, une profession de foi libertaire à rebours des pratiques dominantes en matière de pédagogie. Chaque intervenant décidait librement du contenu de son atelier. Les plus proches d’Antoine allaient de toute façon procéder dans le droit fil de ce qu’ils avaient reçu. Enseignement socratique par de jeunes artistes en activité. Ils n’avaient pas leur diplôme d’état. Pas de programme pédagogique concerté. Ce programme serait simplement chaque année changeant. On affronterait le haut langage, Molière, Racine, Hugo, Claudel et les contemporains bien sûr, et puis Shakespeare, Tchekhov, Pirandello, au grès de la programmation du théâtre. Chacun, tel un Prométhée voleur de feu, allait à son tour enflammer les esprits. Chacun à sa façon transmettait ce quelque chose qui brûle et maintient en vie, donne un surcroît de vie parce qu’il est fondé sur la liberté et la confiance. Plus tard d’autres vinrent porter la contradiction. Stuart Seide, Christian Colin, Andrzej Seweryn…

Antoine Vitez était un maître non directif : le comble de l’élégance. Il ne croyait que modérément à une pédagogie processus fondé sur un enseignement polytechnique hiérarchisé avec ses étapes d’acquisition, il croyait à la pédagogie événement, celle qui plonge et confronte l’élève aux plus grands textes, aux plus grandes difficultés, celles qui fait frictionner des approches contradictoires d’où naît un surcroît d’intelligence aussi parce que l’élève est celui-là qui opère les synthèses et invente son propre devenir en héritier rebelle. Comment entre- tenir un rapport de liberté avec le théâtre : c’était aussi une des fonctions de l’École pour Antoine Vitez. C’était aussi pour lui le combustible secret de son propre travail.

Moi qui l’assistais à la scène, je mesurais à quel point en effet l’École était pour lui le plus beau théâtre du monde, et l’espace de la répétition un endroit qu’il quittait bien souvent les larmes aux yeux : cet espace parfois misérable où s’élaboraient nos plus beaux rêves collectifs lui était essentiel. L’inextricable de la vie, de sa vie, trouvait là à se dénouer. Ceux d’entre nous qui ont eu la chance de vivre ces moments-là savent à quel point son théâtre doit tout à cet espace de l’invention native, à ce travail en pure perte hors de toute représentation d’une fin. Finalité sans fin de la recherche comme de la répétition. Patient travail sur l’imaginaire des corps et des voix, sur l’éternel contestation des représentations dominantes du monde. Le lieu d’un déplacement de nos attentes. Le lieu et le cadre même ou faire naître, accueillir et recueillir l’inattendu. Et peut-être que son théâtre, les traces qu’on en garde aujourd’hui, ne sont que le pâle reflet de cette liberté souveraine qui s’exerçait à la marge.

L’École s’est donc inscrite dans les marges du théâtre. Au départ, pas même un lieu dédié. Plus tard la « régie haute » et son plafond bas, froide et si peu gemütlich comme il disait, lieu sans grâce auxquels semblent condamnés souvent les ouvriers du rêve théâtral. Effervescence, répétition sauvage des élèves dans les recoins du théâtre. Poil à gratter dans la grosse machine à fabriquer du spectacle. Source de conflits multiples comme peut l’être une manifestation de vie dans une institution dont la pente fatale est toujours de se scléroser. Vitalité vivifiante. On lui donna d’abord le nom d’Ouvroir sur une suggestion de Georges Goubert en écho à l’OuLiPo. Un ouvroir de théâtre potentiel jouant et se jouant d’un certains nombres de contraintes. Puis la promotion suivante, le mot École s’est imposé (sans doute le souvenir de Copeau y est pour beaucoup), Antoine la dota d’une assistante – Nathalie Chemelny4 – pour coordonner l’ensemble et recouvrer les mensualités (cinq cents francs par mois dans mon souvenir) modestes mais néanmoins capitales pour l’équilibre budgétaire de l’entreprise.

D’autres collaborateurs de passage dans la programmation du théâtre apportaient leur contribution à la vie de l’École. Il y avait donc une circulation, une porosité totale entre les lieux de productions du théâtre, la salle de répétition et l’École. Chaque instance développait sa ligne propre, mais toutes se nourrissaient de chacune. C’était le bourdonnement d’une ruche où chacun faisait son miel de l’autre. Cette école de l’acteur reposait sur ce climat créateur, cette aventure théâtrale qui, elle-même, réinvestissait un lieu et une histoire, celle de Jean Vilar et du TNP.

Deux élèves metteurs en scène se joignirent à la seconde promotion, ce qui était assez nouveau pour l’époque. La marionnette fut également présente parmi les nombreuses formes explorées dans l’École. Il fallut vaguement instituer une espèce de concours. Le bruit s’était répandu comme une traînée de poudre que c’était là que ça se passait pour les acteurs de demain. Une trentaine d’élèves furent retenus pour la seconde promotion.

Une école adossée à un théâtre, ayant à sa tête un créateur, dissémine une certaine idée du théâtre. Antoine Vitez ne prétendait pas tenir le dernier mot sur la formation de l’acteur. Simplement la cause de son théâtre impliquait qu’il transmette aux jeunes gens rassemblés là l’idée qu’il se faisait de leurs rôles. Il les reliait non seulement à son histoire personnelle mais à celle d’un théâtre et aussi à la grande Histoire des formes. Il fondait son enseignement sur la mémoire de l’imaginaire, la transmission de cette mémoire. Chaque élève se voyait, d’une certaine manière, élevé à la hauteur d’enjeux qui dépassaient, et de loin, son simple projet personnel de devenir acteur. C’est toute une éthique, une posture dans l’échange et le travail collectif, le partage des idées, la manière de porter la contradiction au cœur de nos certitudes. Une école de l’acteur n’avait de sens que si elle s’interrogeait sur le pourquoi de ce qu’elle faisait. C’est dans cette capacité à déstabiliser ses propres convictions par la jeunesse qu’il côtoyait qu’Antoine Vitez grandissait dans son art.