« JE RENTRE dans ma bouche pour y épier la création du langage. J’ai à dire une histoire en laquelle je crois comme en ce qui fut. L’histoire des sons. Si elle n’est pour vous qu’une légende, elle est pour moi la vérité. J’ai à dire la vérité sauvage du son. » Andreï Biély, GLOSSOLALIE.

Par un « hasard objectif », deux spectacles se trouvent ici rapprochés : la mise en scène de Claude Merlin de THÉÂTRE DE BOUCHE de Gherasim Luca1, la seule pièce d’un poète qui nommait la poésie « ontophonie» ; et IL GIARDINO DELLA PAROLA de Christine Dormoy2, qui met en scène un florilège d’œuvres vocales de Luciano Berio. Si le premier est un théâtre de la langue, qui creuse dans ses sonorités et ses rythmes tout en restant ancré dans le verbe, le deuxième part de la voix pour réinvestir la parole et l’écrit de la matérialité du timbre.

Avec toutes leurs différences, dans ces spectacles le dire coïncide avec une écoute, où la parole est posée en même temps que son silence, dans l’étonnement d’ouvrir la bouche et d’investir l’espace d’«une volière de sons »3.

THÉÂTRE DE BOUCHE

Le théâtre de Claude Merlin explore, à partir de la recherche d’un silence investissant l’écoute comme le regard, les réactions entre l’espace, les corps et le langage.

Le travail commence ainsi toujours par l’élaboration d’un espace qui ouvre à une perception en attente de révélations. Comme Merlin aime le répéter, l’espace scénique est pour lui comparable à un bain de mercure :

« Il y a une façon pour les acteurs d’habiter le plateau et de se laisser réagir aux forces qui le traversent, préalablement à toute dramaturgie articulée sur un texte ou une situation donnée. Les comédiens sont à la fois générateurs de l’espace théâtral et engendrés par lui, en tant que corps en scène. Une fois qu’on a obtenu par le travail sur l’espace ce que j’appelle le “bain de mercure”, on peut alors y plonger le texte : les comédiens vont s’en emparer et le faire apparaître, exactement comme s’il s’agissait d’un négatif. »

Ainsi, Merlin a plongé dans le « bain de mercure » de sa compagnie, constituée par ses anciens élèves de l’Université de Paris VIII, THÉÂTRE DE BOUCHE de Gherasim Luca, pièce jamais mise en scène auparavant. Une affinité élective semble se tisser avec le poète roumain, car lui aussi, qui dans sa jeunesse s’était inscrit à la Faculté de Chimie, se référait à son activité artistique avec des images tirées du monde des sciences.

L’écriture est pour Luca l’instrument d’une opération qui prend le nom de « créaction »4. Comme il l’écrit : « Celui qui ouvre le mot ouvre la matière et le mot n’est que le support matériel d’une quête qui a la transmutation du réel pour fin. Plus que de me situer par rapport à une tradition ou une révolution, je m’applique à dévoiler une résonance d’être, inadmissible. La poésie est un silensophone, le poème, un lieu d’opération, le mot y est soumis à une série de mutations sonores, chacune de ses facettes libère la multiplicité des sens dont elles sont chargées. Je parcours aujourd’hui une étendue où le vacarme et le silence s’entrechoquent – centre choc –, où le poème prend la forme de l’onde qui l’a mis en marche. Mieux, le poème s’éclipse devant ses conséquences. En d’autres termes : je m’oralise. »5

Dans cette quête bruyante d’une résonance inadmissible, inadmissible peut-être parce que, au fond du vacarme, elle se révèlerait être du silence (un silence qui résonne, si l’on invertit les termes), il ne s’agit pas pour Luca de sortir du langage, mais de le secouer à même son intérieur, en faisant remonter à la surface la liberté de ce qui n’a pas encore été formulé. Autrement dit, il s’agit de « s’en sortir sans sortir », selon le titre de sa performance télévisuelle6 : le dehors du langage serait son revers, et le non-dit la pulsation du dicible.

Pour parler de son travail poétique, Luca utilise aussi l’image de la « sonde flèche », où se trouvent réunies deux vitesses : l’exploration, avec le temps ralenti de la recherche ; et la rapidité de l’offensive. Peut-être d’une façon similaire, son activité de poète se scande à son tour en deux mouvements : l’écriture (le travail de la sonde) ; et la lecture à haute voix dans le cadre de récitals, d’émissions radiophoniques, de captations (le vol de la flèche). Ces deux volets d’une même recherche révèlent l’exigence de faire du discours l’événement du dire qui, pour se réaliser, aurait besoin d’une double structuration : textuelle, et modale, se manifestant à travers la voix et le corps. Mais la structuration modale est présente déjà au niveau de l’écriture, en raison non seulement du style, parcouru par une tension vers l’oralisation, mais aussi de son caractère graphiquement travaillé, comme si la page était déjà pour Luca une performance.

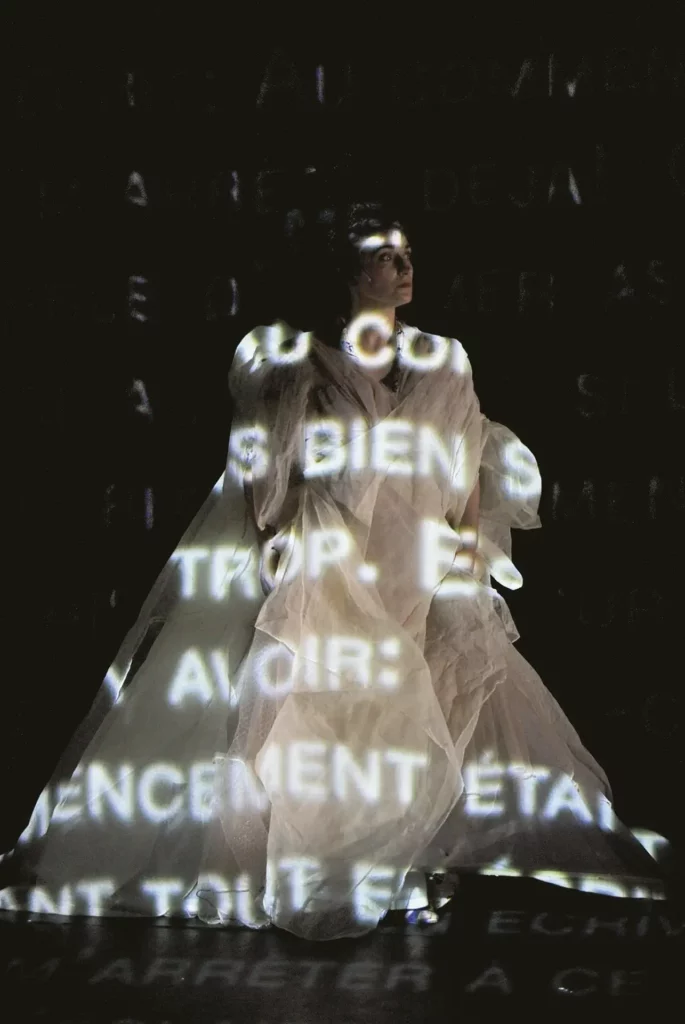

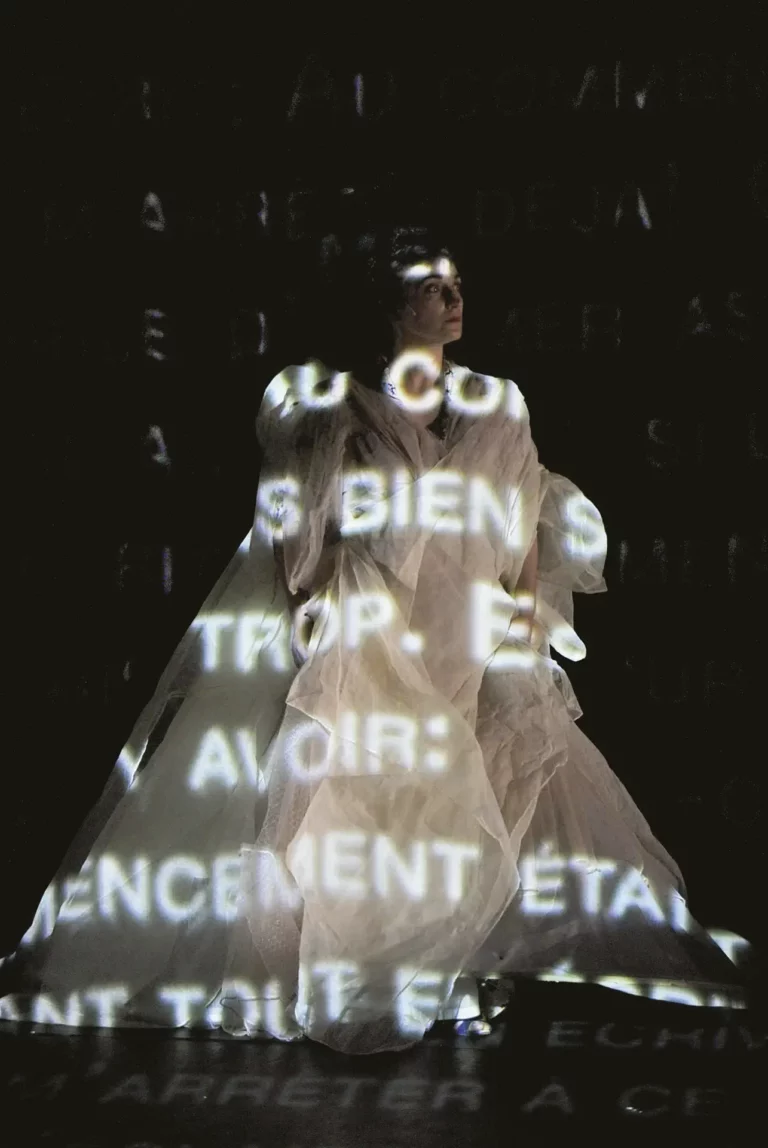

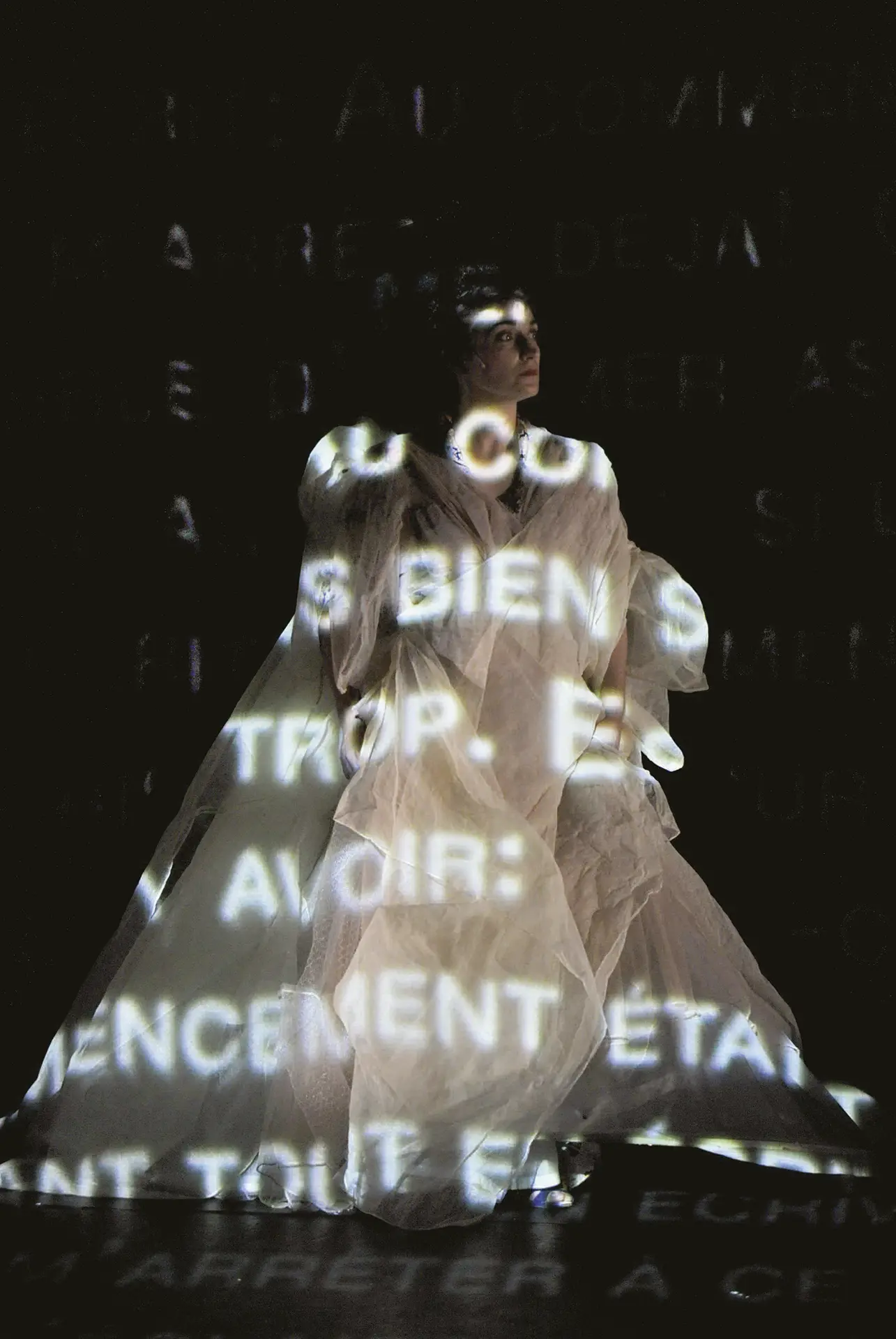

La présence de la page est maintenue dans la mise en scène de Merlin : au niveau de la scénographie, faite de quelques « objets-signes » et de cubes (rappelant les « cubomanies » de Luca) sur lesquels, à la place du décor, sont inscrits des mots ; mais surtout au niveau du jeu, car les comédiens oscillent entre une présence corporelle et une présence « en deux dimensions ».

La page se donne déjà comme scène, lettres et mots y semblent tout entiers dédiés à une activité spectaculaire, une sorte de danse tanguée, mi-tragique, mi-comique. Tandis qu’un souffle les parcourt, les conduit vers l’oralité. Et la scène devra à son tour retenir quelque chose de la page : que les acteurs y soient ensemble hiéroglyphes et corps animés […]. Claude Merlin