ÉTRANGE PROJET que d’écrire sur un spectacle vingt cinq ans après sa création ! Pourquoi avoir choisi celui-là parmi la vingtaine de spectacles réalisés par Martine Wijckaert au cours de son énergique parcours artistique ? Sans doute parce que « ce qui touche le cœur reste gravé dans la mémoire » 1. Sans doute aussi parce qu’à cette époque j’ai invité le spectacle à Namur dans la salle des Bateliers que j’avais transformée en petit théâtre…

Depuis une dizaine d’années, les metteurs en scènes pratiquent ce qu’on appelle communément l’écriture de plateau. Un univers visuel métaphorique double l’écriture textuelle, la commente, la perturbe, parfois même s’en affranchit.

Il y a longtemps (au moins depuis LA PILULE VERTE – 1981 –) que Martine Wijckaert, comme Monsieur Jourdain, fait de l’écriture de plateau sans le savoir ou plutôt en le sachant très bien…

Après avoir monté ROMÉO ET JULIETTE, ou plutôt vingt-cinq vers de Shakespeare, Roméo, Juliette et un saxophoniste 2, prétexte à aborder la « sidération » de la rencontre amoureuse, LA THÉORIE DU MOUCHOIR se voulait une approche du couple dans son quotidien, mêlant fulgurances et ennui, force désespérée et fragilité solidaire. La metteure en scène revendique une démarche romantique, épique, lyrique. 3

3 Pas d’approche psychologique pour autant. Une proposition ouverte où le spectateur peut à certains moments projeter ses propres fantasmes ou confronter la vie de la scène à sa vie intérieure.

Comme toujours, il y a dans les spectacles de Martine une folie créatrice dont le spectateur ignore qu’elle a été passée au moule d’une approche rigoureuse, une exigence de tous les instants. Quelques phrases seulement émaillent le spectacle dont le déroulement suit un canevas strict élaboré avec le regard critique de toute une équipe, acteurs compris.

Il ne sert à rien de faire le récit du spectacle, rendu depuis un quart de siècle à l’éphémère de son identité théâtrale.

On peut cependant rappeler des situations et des images qui ont au cours du temps constitué la marque de l’entreprise Martine Wijckaert : le choc d’une tradition artistique ancienne que l’on sent assumée et admirée avec une démarche totalement contemporaine.

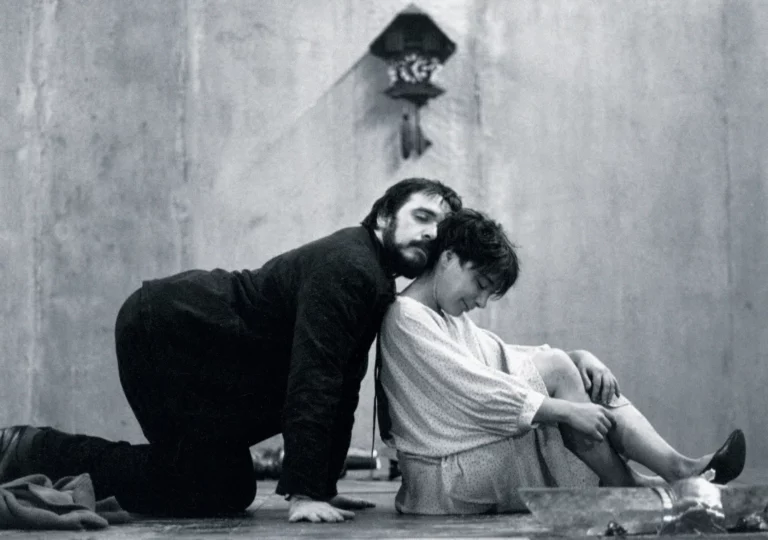

Ici, elle n’a pas peur d’ouvrir et de fermer le spectacle par un standard de la musique universelle, le REQUIEM de Mozart, alors que les deux protagonistes descendent des cintres à l’aide d’une échelle de corde, engoncés dans des armures lourdes de métal, heaume compris. Nous ne serons pas pour autant conviés à un tournoi moyenâgeux. Après une tentative infructueuse mais simulée d’acte sexuel au son du cliquetis des cuirasses, l’homme et la femme vont se débarrasser progressivement de leur blindage et se retrouver, face à face, pareils à nous, confrontés à leur double identité : animale et sociale.

Le boire et le manger sont souvent présents aussi dans les créations de Martine Wijckaert ; un spectacle entier, LA GUENON CAPTIVE (1994), sera même consacré à une « buveuse en expérimentation ».

Le repas de LA THÉORIE DU MOUCHOIR est un archétype du genre. Pour cuisiner, on fait un trou dans le plateau pour y allumer un feu ; les morceaux de viande sont d’abord étalés sur le bras de l’homme avant d’être disposé sur le grill (grille d’un égout par où la femme a tenté vainement de s’échapper). Alors que nous sommes enfermés dans un théâtre, tout se passe comme si nous étions emmenés en pleine nature, et pourtant la femme est en chaussure à talons…

Comment le couple peut-il résister à l’usure alors que tout se déglingue autour de lui ? Les cloches qui sonnent à toute volée, et le ciel qui tombe littéralement sur la tête en tas de gravats et de sable noyant les acteurs sous un amas de débris auront-ils raison de leur attachement ? Voici qu’Elle se tient en face de Lui et à l’aide d’un mouchoir s’emploie avec la plus grande tendresse à essuyer son visage de la poussière qui l’a envahi. On les sent très proches l’un de l’autre lorsqu’ils se retournent, et dos au public regardent les traces de leur territoire dévasté. Noir.

- Voltaire. ↩︎

- L’heure du spectacle variait insensiblement chaque jour pour se terminer avec le lever du soleil. C’était vingt-cinq ans avant le Cesena d’Anne Teresa de Keersmaeker, créé à Avignon et à Villers-la-Ville (2011 – 2012) pour le lever du jour. La chorégraphe avait assisté à La Balsamine en 1987 à la création de Roméo et Juliette… ↩︎

- Voir dans ce numéro mon entretien avec Martine Wijckaert pages 68. ↩︎