JEAN-LOUIS PERRIER : Quand on vous dit A‑vi-gnon, qu’est-ce que cela vous évoque ?

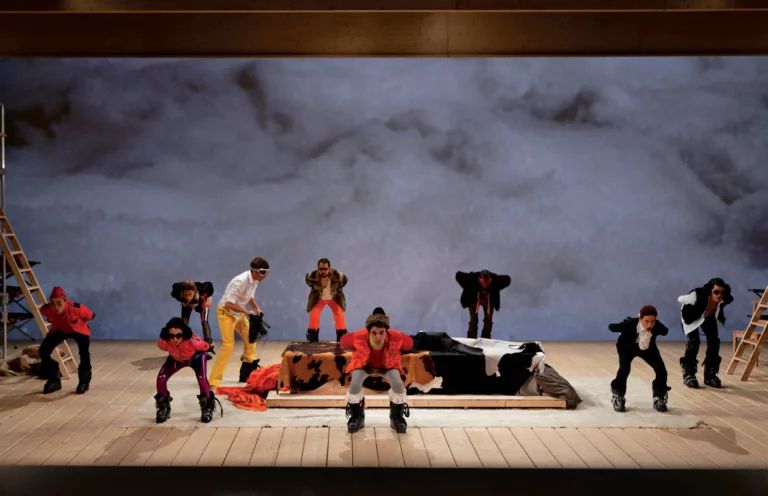

Olivier Cadiot : Des choses contradictoires, parce que j’ai vécu trois Avignon très différents. Le premier, en 1989, a été difficile. J’avais écrit le livret du premier opéra de Pascal Dusapin, ROMÉO & JULIETTE. Je me suis retrouvé parachuté dans la chaleur d’Avignon sans aucun préalable, ça a été épouvantable. Je n’avais pas prévu cette mondanité, la violence de la critique, l’importance que se donnent les artistes, cette sensation d’être plongé dans une bulle délirante. Avignon fait un peu peur, comme tous les lieux où des passionnés se retrouvent en masse, comme des motards autour d’un circuit ou un camp d’été pour pêcheurs à la mouche. Le plus fatigant c’est que tout le monde a l’impression depuis 1947 d’avoir « son Avignon », un peu comme des gens qui vous expliquent que la Côte d’Azur a bien changé. Je venais à peine de publier mon premier livre, L’ART POETIC’, je faisais beaucoup de lectures publiques et j’étais loin des comédiens et du monde du théâtre. J’avais passé trois années extraordinaires avec Dusapin à préparer cet opéra, loin de tout, le choc a été rude. Ça été une expérience importante, et même si je pense que Dusapin a réussi une œuvre magnifique, j’ai compris à ce moment-là que je n’étais pas doué pour la scène. Que je ne savais pas rêver d’un espace, d‘un plancher, d’une estrade avec des comédiens qui se baladent dessus, sauf peut-être les monologues, et que je préférais écrire des romans, avec mille scènes, et les confier à un metteur en scène, comme je l’ai fait ensuite avec Ludovic Lagarde.

J.-L. P. : C omment s’est passé votre deuxième Avignon ?

O. C. : Ça été l’expérience inverse. C’était à l’arrivée d’Hortense Archambault et de Vincent Baudriller, 2004, ils avaient invité Ludovic Lagarde à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon à reprendre LE COLONEL DES ZOUAVES et à créer FAIRY QUEEN. On était loin du Palais des Papes. On a passé une partie de l’hiver à la Chartreuse. On pouvait jouer aux moines. Feu de bois dans les cellules, soupe de légume à la table commune. On est resté tranquilles là-bas pendant le festival, acteurs, dramaturges et amis. On avait chacun un minuscule petit jardin cerné de murs avec un arbre au centre. Ça m’a réconcilié avec Avignon. Et puis c’est à ce moment que s’est construite une relation avec l’équipe du Festival. J’y suis revenu plusieurs fois pour faire des lectures et en 2010 je suis passé en première ligne, cette fois invité à partager un projet plus profond et de longue haleine.

J.-L. P. : Donc ça ne vous a pas étonné qu’ils vous proposent d’être artiste associé ?

O. C. : J’ai été sidéré par leur demande. C’était tout à fait inhabituel de proposer ce rôle à un écrivain. D’ailleurs, cela a posé, je crois, de nouveaux problèmes aux directeurs du Festival qui ont plus souvent l’habitude de travailler directement avec des metteurs en scènes ou des chorégraphes. Des artistes producteurs. Un écrivain qui ne met pas directement ses textes en scène, reste en amont ou en retrait des productions. Ça ne veut pas dire que je ne participe pas à ma manière à toutes les étapes de réalisation d’un projet, mais que je n’ai pas le même rapport au temps d’exécution. Il se trouve en plus que je suis assez lent. Mais ça a fonctionné, parce que Hortense Archambault et Vincent Baudriller m’ont fait cette proposition très tôt. J’ai passé du temps avec eux à préparer l’édition. Ça m’a permis de rentrer plus calmement dans ce programme et de pouvoir écrire pour la circonstance dans des délais qui me conviennent. J’ai eu le temps d’écrire UN MAGE EN ÉTÉ qui a été créé à la fin du Festival avec Laurent Poitrenaux dirigé par Ludovic Lagarde.