FRÉDÉRIC MAURIN : Vous avez présenté des performances dans des stades (FURLAN / NUMÉRO 23 à la Pontaise de Lausanne en 2002, puis NUMÉRO 10 au Parc des Princes en 2006 et au Vélodrome de Marseille en 2007), à l’aéroport de Genève (INTERNATIONAL AIRPORT, 2004), dans un train en marche, la nuit, au départ de Nyon (GIRLS CHANGE PLACES, 2004) ou encore, par exemple, au Parc de La Villette sans que personne puisse saisir, dans son étendue spatiale et temporelle, la totalité du spectacle (SUPERMAN COSMIC GREEN, 2005). Plus récemment, vous avez conçu, avec Claire de Ribaupierre, LES HÉROS DE LA PENSÉE, performance de vingt-six heures créée à Neuchâtel en janvier 2012 et recréée en octobre de la même année au Théâtre de la Cité Internationale à Paris. Votre travail s’inscrit-il délibérément, de façon récurrente quoique non systématique, dans des lieux ou des durées surdimensionnés ?

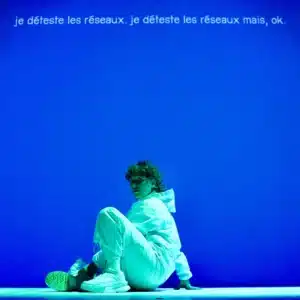

Massimo Furlan : On ne revendique pas la démesure comme impératif, à tout prix. En réalité, tout dépend de ce qu’on veut raconter. C’est le contenu du projet, ses thématiques, ainsi que la situation dans laquelle on veut mettre le spectateur, qui en déterminent le lieu et la durée. Dans la performance du train qui commençait très tard, les spectateurs voyageaient une bonne partie de la nuit ; ils partageaient ce rythme, cette lenteur, ce temps au long cours ponctué d’arrêts dans des gares perdues où leur étaient présentés des images et tableaux incongrus. Pour d’autres projets au format « standard », en particulier pour des projets qui nécessitent de la technologie, on fait appel à des théâtres bien équipés car c’est le plus pertinent. Et à l’autre bout du spectre, il nous est arrivé de créer des performances dans des espaces confinés, pour des jauges limitées à six spectateurs, comme MADRE au Théâtre de la Cité Internationale en 2011, où les spectateurs entraient dans des chambres d’étudiants qui leur racontaient des histoires liées à leur mère. En fait, notre souci est de trouver le temps et le lieu les plus adéquats possibles pour l’expérience sensible que nous voulons proposer. Reste toutefois que nous aimons particulièrement que le spectateur fasse l’expérience d’autres lieux que le lieu « conventionnel » du théâtre, l’expérience d’autres rapports à ces lieux du réel, à partir d’une situation où il ne peut pas ne pas penser à l’espace dans lequel il se trouve.

F. M.: Loin d’être un principe de création, le grand format s’imposerait donc comme un corollaire ou une nécessité ponctuelle. Pourtant, il implique d’autres enjeux, d’autres efforts, d’autres moyens. Ne relève-t-il pas aussi d’une quête de surpassement, presque d’un exploit au sens sportif du mot « performance » ?

M. F. : Il est certain qu’on ne se facilite pas la tâche. Lorsqu’on décide qu’on a besoin d’un aéroport ou d’un stade, il faut réussir à convaincre la direction d’un aéroport international ou les dirigeants d’un club de football de prêter le lieu. Cette question fait partie intégrante du projet. Les négociations peuvent être hilarantes ou déprimantes, mais elles appartiennent pleinement à l’activité artistique. Ensuite, une autre question se pose qui concerne le rapport entre l’artiste et la réalité : comment transformer ces lieux en objets

poétiques sans y toucher ? Le train, l’aéroport et le stade sont restés train, aéroport et stade, mais ils ont permis au spectateur de vivre autre chose à l’intérieur. C’est cette confrontation qui nous intéresse. Lorsqu’on travaille dans un théâtre, la voie est toute tracée et le rapport scène/ salle déjà établi. Dans les performances grand format, on propose une expérience du lieu, de la durée que j’ai toujours trouvée stimulante, ne serait-ce que pour l’avoir vécue en tant que spectateur. C’est ce que j’ai aimé, par exemple, dans la performance-installation de Jan Lauwers et Needcompany THE HOUSE OF OUR FATHERS, que j’ai vue à Mannheim en 2011 : pendant des heures, pendant tout ce temps où elle continuait à être sous mes yeux, j’ai pris énormément de plaisir à me situer par rapport à elle, à la vivre, à y réfléchir. Mais paradoxalement, il est presque aussi compliqué de disséminer une performance dans des chambres d’étudiants de la Cité universitaire de Paris que de déployer une performance dans un grand aéroport international. Toutes les performances qui se passent dans un lieu non autorisé pour le « spectacle » et son public sont complexes à organiser et engagent du temps, des négociations, des ruses, des risques.

F. M.: Dans la performance de football, vous portiez en 2002 le dossard numéro 23 d’un joueur imaginaire qui se serait infiltré dans la finale opposant l’Italie et la RFA lors de la Coupe du monde de 1982. Mais vous avez aussi rejoué, en les reproduisant, les déplacements et les mouvements de joueurs bien précis dans d’autres matchs : Michel Platini dans la demi-finale France-RFA dans NUMÉRO 10, ailleurs Zbignew Boniek, Hans Krankl ou Jürgen Sparwasser, et même deux joueurs, Enzo Scifo et Nico Claesen, à Liège en 2012, pour le huitième de finale entre la Belgique et l’URSS de 1986. Plusieurs ordres de grandeur entrent en jeu : grandeur du stade, grandeur du match gravé dans les mémoires, qu’il ait été gagné ou perdu, grandeur du footballeur entré dans la légende sportive, grandeur de votre préparation et de votre engagement physiques… Sans parler du stade olympique de Berlin où Klaus Michael Grüber a conçu son WINTERREISE, vos stades n’ont pourtant rien à voir avec les stades où l’on produit d’énormes opéras à grand renfort d’effets spectaculaires. Quelle place les dimensions presque arrogantes de ce grand espace ménagent-elles à la reproduction de petits gestes, voire à une forme de fragilité ?

M.F.: C’est toute la question de l’articulation entre l’immense et le minimal. Je suis seul sur cette vaste pelouse, les vingt-et-un autres joueurs sont des fantômes et, même si je cours, il n’y a pas de ballon. Pour prendre tout son sens, le stade devrait être plein, mais avec à peine quelques centaines de spectateurs, il est quasiment vide et ressemble à la coquille d’un monument. C’est dérisoire. Et mon corps ne correspond pas à celui du modèle, il n’a rien d’athlétique, il est plus âgé. Tous ces décalages produisent une image qui appartient au répertoire du burlesque. Le commentateur, ou le conteur comme je préfère l’appeler, est un autre élément essentiel de la performance : c’est une voix du football que les spectateurs connaissent – Jean-Jacques Tillman à Lausanne, Didier Roustan à Paris, avec d’ailleurs Michel Hidalgo, le vrai Michel Hidalgo sur le banc de touche. En même temps qu’il visionne les images d’archives du match – il est le seul à les voir dans leur intégralité –, il raconte ce qui se déroule ; et ce qu’il dit est retransmis aux spectateurs par de petites radios qu’on leur a distribuées à l’entrée. Mais lui ne reproduit pas les commentaires de l’époque. Contrairement à une pièce de théâtre dont on propose différentes interprétations, c’est l’histoire du match qu’il raconte – une histoire tragique, héroïque ou pathétique. Même si le spectateur peut en connaître l’issue, c’est une dramaturgie en direct qui s’élabore.

Claire de Ribaupierre : Avec, là encore, des décalages ou des écarts dus à la situation d’énonciation qui a changé : le match s’est joué en 1982 et il est rejoué en 2002 ou en 2006.

F. M.: Même si le facteur temporel n’est pas négligeable dans NUMÉRO 23 ou NUMÉRO 10, ne serait- ce que par la durée du match et l’endurance qu’elle implique, il intervient de façon beaucoup plus massive dans LES HÉROS DE LA PENSÉE, cette performance de vingt-six heures qui égrène, lettre après lettre, tout l’alphabet. Pourriez-vous revenir sur sa genèse ?