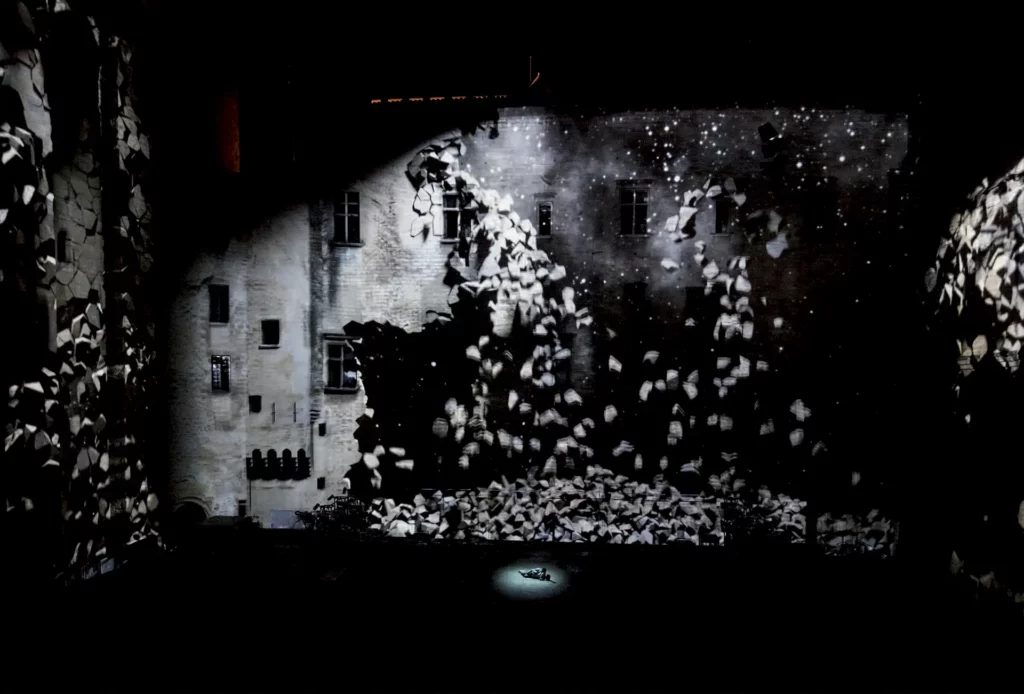

« LES MURS SONT EN JEU ». Ce choix de mise en scène, Simon McBurney dit l’avoir fait d’emblée, avant de travailler dans la Cour d’honneur du Palais des papes, en projetant dès les premières représentations à Londres et à Vienne un mur en fond de scène. LE MAÎTRE ET MARGUERITE de la compagnie Complicite s’est construit contre un mur, ce mur du Palais que la troupe londonienne fait exploser à la fin des trois heures de spectacle. Bien sûr, les pierres de la Cour d’honneur sont restées indemnes : c’est leur image, projetée sur la façade, qui est fissurée puis détruite durant ces quelques instants spectaculaires qui marquent la libération finale des protagonistes. Ce sont, après tout, des murs figurés qu’il s’agit d’abattre : ces murs totalitaires qui enferment le Maître, historien dissident interné dans le Moscou des années 1930 ; ces murs symboliques qui ont cerné la vie de l’écrivain Boulgakov et empêché la publication de son roman en URSS avant les années 1960 ; ces murs métaphoriques, enfin, que l’humanité dresse entre le bien et le mal, alors que LE MAÎTRE ET MARGUERITE nous entraîne dans les zones d’ombre qui les unissent.

Dans son adaptation du roman, Simon McBurney a choisi de jouer sur toutes les surfaces de la Cour, en encadrant le plateau par de vastes projections. Certaines sont explicatives, comme ces vues aériennes de Moscou ou de Yalta qui aident le spectateur à s’orienter dans l’enchaînement rapide des scènes et les déplacements parfois magiques des personnages ; d’autres posent un décor à l’aide de grands paysages ou d’images d’archives qui font revivre des foules moscovites dans la nuit avignonnaise. Bien souvent, les images sont captées directement sur le plateau, magnifiant pour le public les corps passionnés d’un Ponce Pilate migraineux, du Christ qu’il cherche à sauver, du Maître qui raconte leur histoire et de son amante Marguerite. Mais, si la caméra permet ainsi de construire une verticalité parfois vertigineuse, le rapport qu’elle installe entre ces gigantesques projections et les corps des acteurs ne se réduit pas au gros plan ni au cadre fictionnel. Car la taille humaine – celle des comédiens qui évoluent dans des espaces restreints, confinés, souvent dessinés par des lignes géométriques sur le plateau – y est mise en tension avec les grandes images, qu’il s’agisse de celles du mythe chrétien ou de l’histoire soviétique. Vacillant entre l’image grandiose et le monumentalisme oppressant, ce jeu d’échelles permet de donner une dimension visuelle aux problématiques narratives explorées par Boulgakov, tout en satisfaisant le désir d’infini, voire la tentation du spectaculaire qui parcourent les spectacles de McBurney.