Un espace de liberté

La scène est pour l’esquisse du scénographe ce que le tableau fut jadis pour le dessin : son horizon, son destin. L’esquisse tient du laboratoire, de l’amorce d’un faire global — le spectacle — auquel il lui revient de se rattacher. En réalité, la comparaison dessin-tableau fonctionne tant qu’on se limite à la pratique du scénographe qui passe, lui, de l’esquisse au costume ou au décor voués à l’absorption dans le tout de la mise en scène.

Cette autonomie au sein de la république fédérative correctement constituée que doit être tout bon spectacle s’avère réduite, car le projet d’ensemble s’élabore sous la direction du metteur en scène, et les propositions ponctuelles de costume se soumettent aux corps des comédiens. Le scénographe invente dans un champ balisé, bien que son travail ne reste pas sans conséquences sur celui des partenaires : au théâtre chacun appartient à un réseau. Une dessinatrice devenue scénographe, Françoise Chevalier, avoue :

« J’ai commencé à m’intéresser au théâtre pour des raisons morales. Quelqu’un qui dessine retient le monde, tandis que dans le théâtre il y a quelque chose de dialectique grâce au fonctionnement de plusieurs volontés… au théâtre, le travail me rend plus réelle, plus saine, plus socialisée »1. Le scénographe appartient à une équipe réunie autour d’un projet : la solitude ne le guette pas.

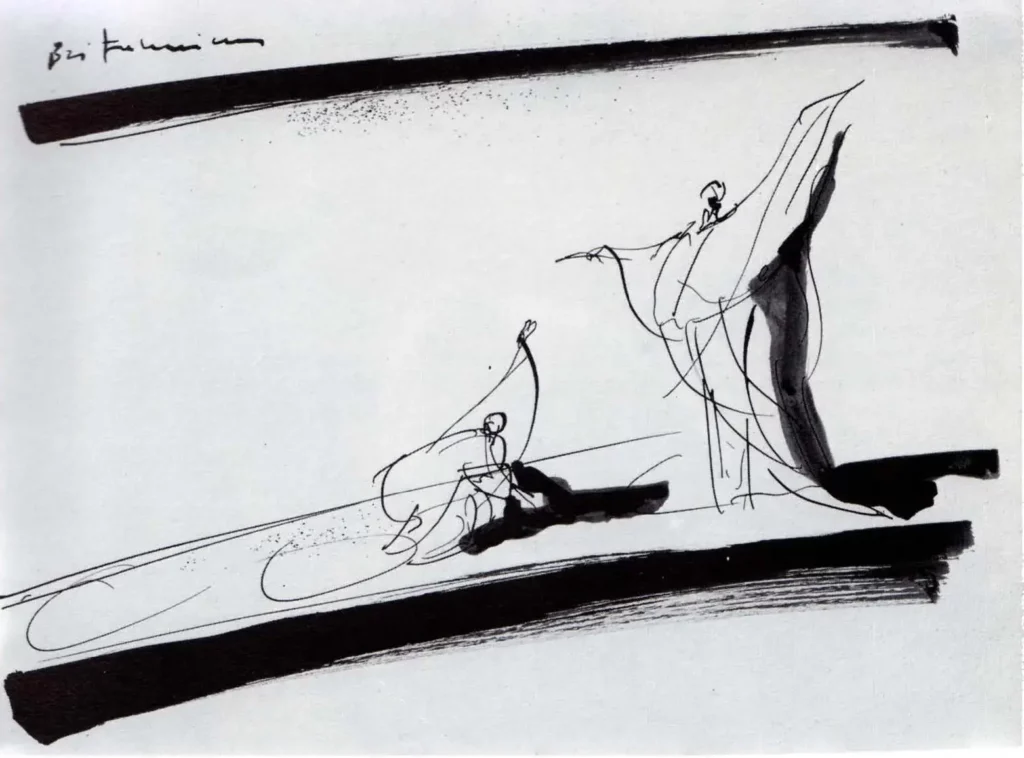

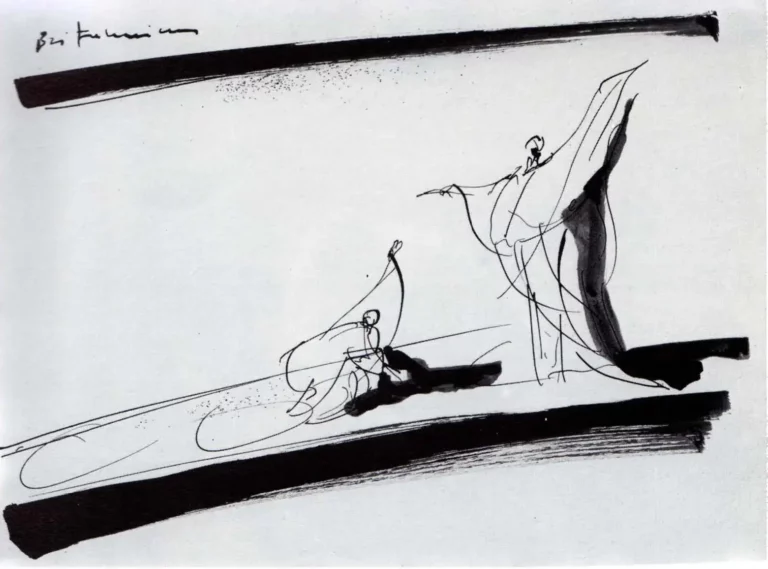

Bien qu’il participe à cette œuvre collective qu’est le spectacle, le scénographe néanmoins se préserve un espace de liberté. Il se retrouve, malgré tout, seul, indépendant au niveau du graphisme. La liberté concerne non pas tant le produit à réaliser que les modalités pour le capter, le désigner. Si l’œuvre matérielle — décor, costume — respecte le projet collectif, le graphisme, lui, porte la griffe du scénographe. L’esquisse n’est-elle pas son premier lieu de vérité ? Le scénographe puise au niveau du graphisme sa joie de créateur qui ne s’assume pas en tant que tel car, pour produire, il a besoin d’une demande, d’une attente. La gratuité le paralyse et ses esquisses sont toujours issues d’une « urgence » dit Yannis Kokkos, « urgence théâtrale » à laquelle un plasticien reste étranger. La commande rassure — on n’a pas à affronter l’indifférence — mais elle endigue aussi le désir d’un artiste sous surveillance. Il s’échappe seulement lorsqu’il manie ses outils, crayons, pinceaux, car c’est seulement par le graphisme qu’il projette pleinement son corps, ses pulsions. C’est un aveu, aveu muet qui ne parviendra jamais au public. L’esquisse n’accède pas à l’espace du voir ; son destin c’est l’atelier de l’artiste.

Dessiner un parcours

Pour ses esquisses, le scénographe opte entre le dessin et l’huile, mais, en dépit des raisons pratiques invoquées, en choisissant, il témoigne sur lui-même en tant que plasticien et non pas en tant qu’homme de théâtre. Il osera à peine invoquer de tels arguments pour pouvoir se dissimuler toujours et toujours derrière l’impératif du travail théâtral. Certains scénographes préfèrent l’huile au nom d’une épaisseur du commentaire : le personnage acquiert une corporéité, il est déjà là comme masse visible, tactile presque. Le metteur en scène autant que le comédien vont y puiser des informations non verbales, matérielles, lourdes. Radu Boruzescu privilégie l’huile : « Je préfère la peinture car en regardant une esquisse j’aime voir non pas un costume, mais un personnage. J’ai horreur des esquisses qui ressemblent à un prêt-à-porter utilisable par n’importe qui ».

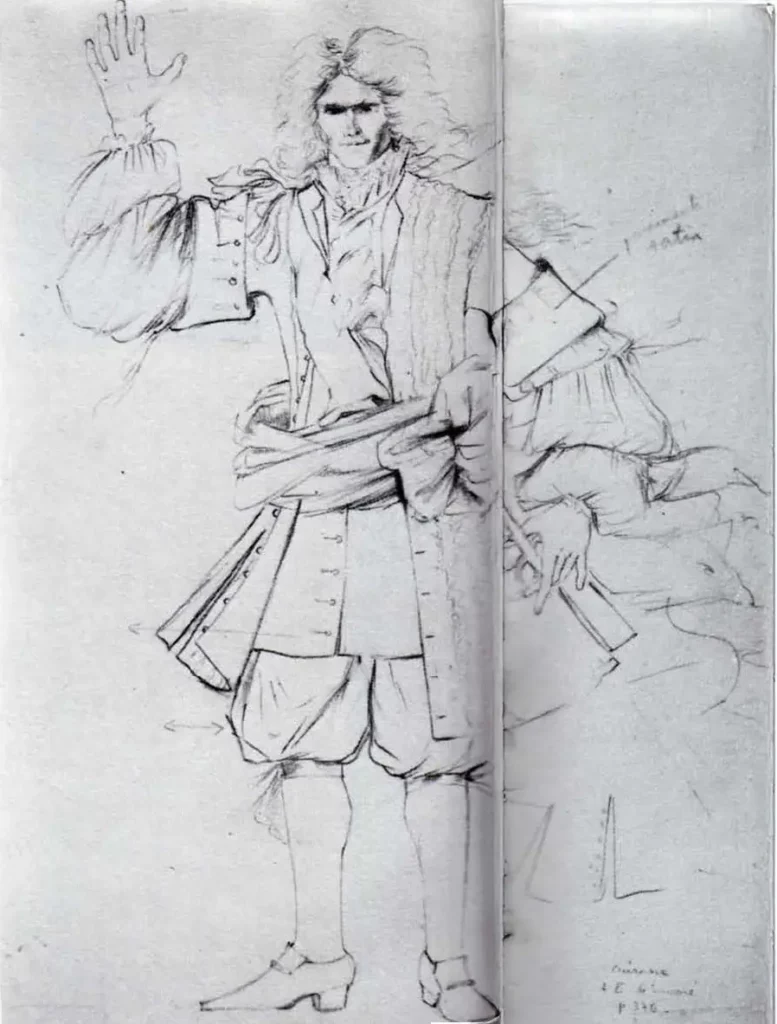

A cet appétit de concret, les partisans du dessin opposent la quête de la rapidité théâtrale. Là où la vie passe, seule la ligne peut saisir ses sursauts, ses coups d’arrêt, bref sa mouvance. Pour Patrice Cauchetier le dessin s’avère capable d’enregistrer les secousses d’une métamorphose sans fin. « Je n’ai jamais peint parce que je déteste l’huile. Le dessin oblige à surprendre le onctionnement du corps, et davantage encore celui du costume ». Le dessin préserve une liberté, il avance des hypothèses dépourvues de toute charge impérative, car le scénographe qui s’en réclame veut sauvegarder justement cet espace d’incertitude qui peut recevoir l’apport des autres. Ils ne seront jamais des intrus là où il y a un suspens, figure même de l’attente. « Je ne conçois pas l’image théâtrale comme une image picturale, dit Y. Kokkos. Pour moi l’image théâtrale c’est une image qui naît de la scène et non pas une image qui est imposée à la scène. Je fais tout pour que de nouvelles images puissent apparaître à partir de mes propositions ». Le scénographe qui dessine informe, tout en préservant ces interstices où ses partenaires, corps et réflexions confondus, peuvent s’épanouir.

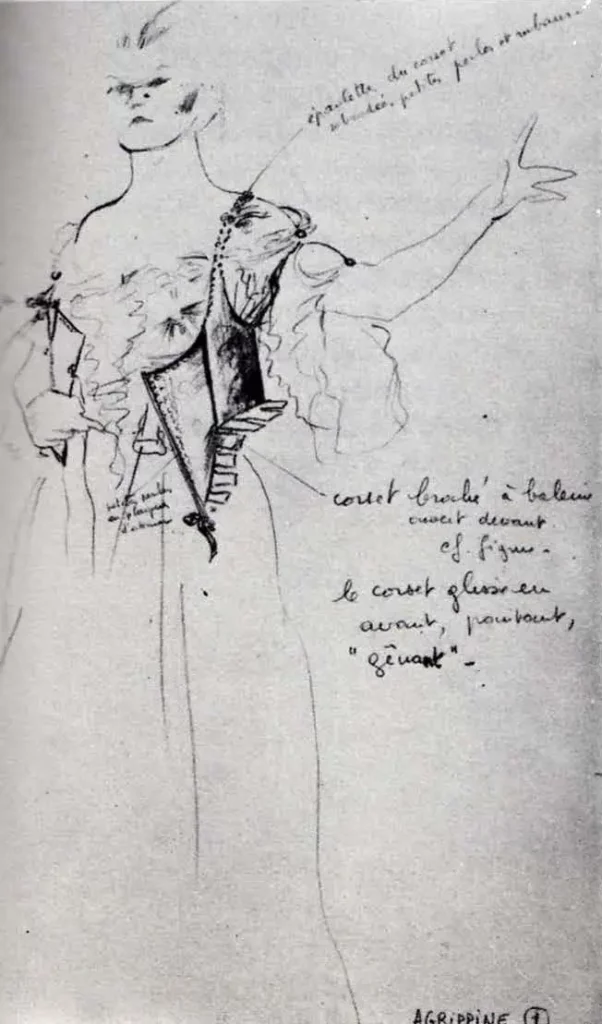

Le scénographe qui peint focalise, tandis que celui qui dessine trace un parcours. Le parcours de son approche dont il indique les escales : il avance en laissant des traces. C’est le chemin de la maturation du regard. « Dès que je connais l’œuvre, déclare Y. Kokkos, je fais toute une série de dessins qui n’ont rien de précis, ce sont des dessins d’attitude, de masse, de détails. Dessins d’approche qui ne sont en rien fonctionnels. Il s’agit pour moi de trouver l’équivalent, au niveau visuel, de la première lecture. A partir de cette masse de dessins, je passe après à un travail technique pour lequel je dessine des images plus précises. Et ensuite, le dernier jet qui va servir à la réalisation est un dessin très exact ». De l’étonnement à la maîtrise. Françoise Chevalier, quant à elle, à travers ses dessins laisse percevoir la découverte progressive d’un corps. Pour le costume d’Agrippine elle procède à une séance de photos, et pendant que la comédienne bouge, se déplace, l’œil découvre des épaules, des hanches que la main doit ensuite habiller. Lorsque la scénographe surprend l’ampleur sculpturale du torse de l’actrice, elle aime le recouvrir d’un manteau qui doit appuyer sa majesté : l’esquisse confesse cet éblouissement. A la rencontre d’un corps, le scénographe avance à coups d’aveux, aveux fugitifs que la ligne capte dans leur mobilité.

Les scénographes qui dessinent aiment préserver une distance. La matière n’est pas leur affaire. Françoise Chevalier, quand elle fait des ceintures, se sent trop impliquée, trop absorbée, tandis que pour Miruna Boruzescu, adepte de l’huile, il n’y a pas de plaisir plus exquis que de jouer des matériaux, de les déformer, de les combiner, de toucher des corps qui se laissent vêtir. Le scénographe-dessinateur rêve d’une image dont la concrétisation ne l’excite point : « j’aime dessiner un maquillage, mais non pas maquiller un acteur » dit-il. Il est toujours habité par une pudeur classique. Le dessin peut répondre à un appétit de vitesse, tout comme il peut satisfaire un besoin de précision. Patrice Cauchetier, Claude Lemaire adorent le trait exact, détaillé qui sacrifie la mobilité au profit d’une agglomération de détails pointilleux qui n’empêchent pas pour autant que la silhouette se précise avec netteté. Le dessin cette fois-ci, immobilise, il rejette le flou et, tout d’un coup, corps et costumes prennent un air d’éternité. La ligne résiste aux ravages du temps.