Antoine Laubin : Parmi les metteurs en scène ayant commencé à montrer leur travail durant ces dix dernières années en Belgique francophone, tu es probablement celui pour qui la notion d’oeuvre est la plus centrale. Tes spectacles se répondent directement les uns aux autres…

Claude Schmitz : J’ai conscience que chacun de mes spectacles répond au précédent. Et en même temps, je pense que chaque spectacle constitue une rupture. Je n’ai jamais travaillé à partir d’un auteur de théâtre, donc je pars toujours de l’endroit que j’ai quitté. Par exemple, entre Amerika et The Inner worlds, je me suis dit « qu’est-ce qui arriverait au personnage du fils d’Amerika vingt ans plus tard s’il était resté seul dans ce territoire qu’il a créé ? ». Et ce personnage, on peut dire que c’est moi. Le spectacle avec le Groupov1 est un peu une exception dans ce parcours, mais, globalement, j’aime suivre des motifs et des personnages. Je constate aussi une cohérence par rapport à ce que je vis dans ma vie, tant dans un rapport personnel que dans un rapport à l’institution. Même si je les masque par la fiction, je pars souvent d’histoires assez intimes. Cette frontière entre la fiction et le réel me passionne. C’est une des raisons pour lesquelles je travaille avec des acteurs non professionnels. Je crois qu’il y a deux types d’acteurs qui m’intéressent : les acteurs virtuoses, type Brando, tellement forts qu’ils racontent toujours un moment de leur vie en même temps que la fiction qu’ils prennent en charge, et, à l’opposé, ceux qui ne sont pas du tout acteurs et ne peuvent faire qu’une chose : raconter ce qu’ils sont. Ces deux extrêmes se rejoignent. Entre les deux, il y a les acteurs « couteaux suisses », qui m’intéressent moins. Il y a un endroit où la virtuosité et l’amateurisme se rejoignent et peuvent se rencontrer. À mon sens, toute fiction manque quelque chose si elle ne présente pas aussi un aspect documentaire.

A. L. : Examinons ton parcours chronologiquement. Dès ton premier spectacle professionnel, l’étiquette de « création contemporaine » t’était accolée et l’ambition de métaphoriser le réel s’affichait clairement. Quel a été le chemin qui a précédé cela ?

C. S.: Je suis sorti en 2003 de l’Insas. D’une manière ou d’une autre, j’ai toujours tenté d’exprimer des choses à travers un medium, par le dessin, le cinéma ou le théâtre. Le théâtre n’a jamais été une fin en soi pour moi, j’y suis arrivé un peu par accident. Je suis d’abord un cinéphile avant d’être un amateur de théâtre. Quand j’avais douze ans, j’étais dans un internat où on nous projetait chaque mercredi des films dans la salle de sport. J’y ai vu des Kurozawa, des Ken Loach, des Herzog, des choses parfois très violentes. Souvent, il y avait tellement de chahut que les séances étaient interrompues avant la fin du film. Je voulais faire du cinéma et j’ai réalisé quelques films en super 8. Plus tard, j’ai terminé mes études secondaires dans une école artistique. J’y ai fait l’acteur dans la troupe de théâtre de l’école ainsi qu’une première tentative de mise en scène. Ensuite j’ai suivi des amis et je me suis inscrit à l’IAD où j’ai passé un an. Durant cette année-là, hors de l’école, j’ai mis en scène Zoo story d’Edward Albee, qu’on répétait dans la Gare du Nord à Bruxelles, dans les salles d’attente sur les quais. Je me suis vite dit que monter ce texte d’Albee ne me paraissait pas très créatif. Je trouvais mon apport assez pauvre. Au final, j’avais ajouté deux personnages à la pièce. C’est à ce moment-là que je me suis dit que, distordant ce que l’auteur avait écrit, il était peut-être préférable que j’invente mes propres histoires. Ça a été le premier déclic. Puis, je me suis fait remercier de l’IAD et, en arrivant à l’Insas, le deuxième déclic a été de découvrir le travail de Kantor. J’ai lu ses écrits et découvert son parcours, qui m’a passionné. Voilà quelqu’un qui venait des arts plastiques et arrivait au théâtre comme créateur, racontant des histoires qui lui étaient personnelles, par ailleurs, il travaillait souvent avec des non-acteurs. Au-delà de ça, je n’étais pas très intéressé par des metteurs en scène comme par exemple Peter Brook ou Vitez, qui ne me touchaient pas vraiment. La manière dont Kantor s’était emparé du médium théâtre pour créer quelque chose d’unique me passionnait beaucoup plus. Comme Pasolini dans son rapport très libre au cinéma me passionnera plus tard. En arrivant à l’Insas, j’ai été assez déprimé de ne pas faire tout de suite de la mise en scène. Dès la deuxième année, j’ai monté hors école un spectacle de création, très inspiré par la démarche de Kantor. L’expérience a été déterminante. Ensuite, pour mon travail de fin d’études, je me suis un peu dégagé de l’influence de Kantor – c’était devenu nécessaire – tout en en gardant les fondamentaux. Puis j’ai fait un premier spectacle à L’Épongerie à Bruxelles, pour lequel j’avais eu un peu d’argent de la commission d’aide aux projets théâtraux, un ovni qui travaillait sur le grotesque et que très peu de gens ont vu. À cette époque, j’ai commencé à rédiger la partition scénique d’Amerika en pensant que je ne pourrais jamais le faire. Je suis allé trouver Antoine Pickels à la sortie d’un de ses cours à la Cambre et il a décidé de programmer Amerika aux Halles de Schaerbeek, dans la grande Halle, ce qui était dingue de sa part puisque j’étais totalement inconnu. Personne à sa place n’aurait fait ça. Ça a été une sorte de miracle : Lou Castel a accepté le projet pour un salaire de misère, la nouvelle direction des Halles a soutenu le projet, tout le monde a beaucoup travaillé et le spectacle a été très bien reçu. Après, tout est devenu beaucoup plus compliqué évidemment !

A. L. : Comment as-tu procédé pour créer Amerika ?

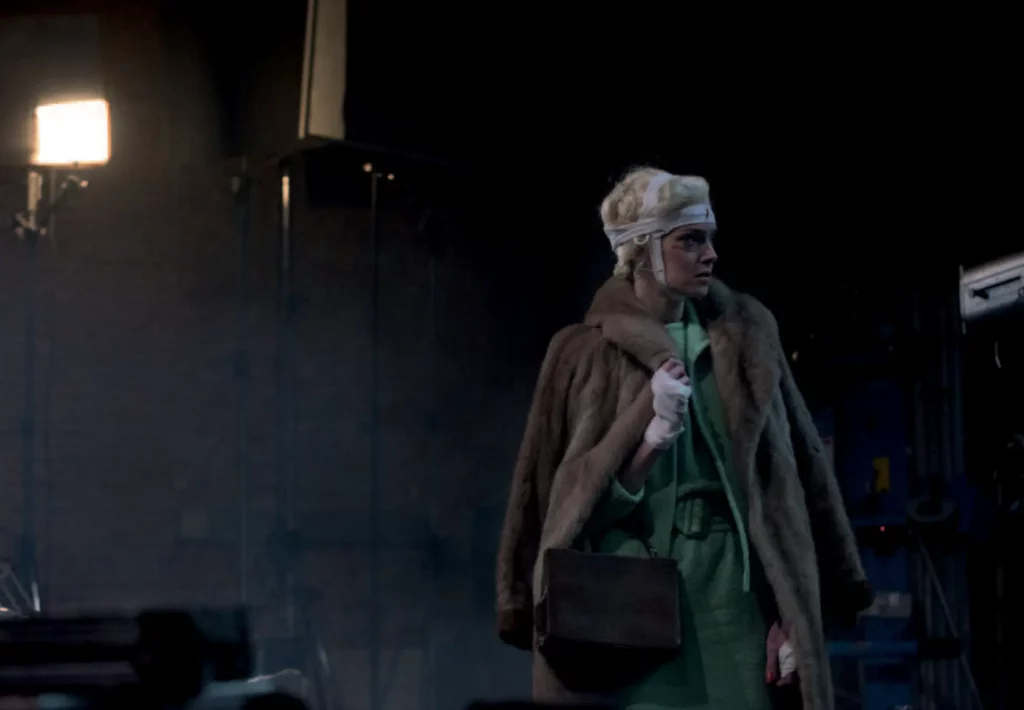

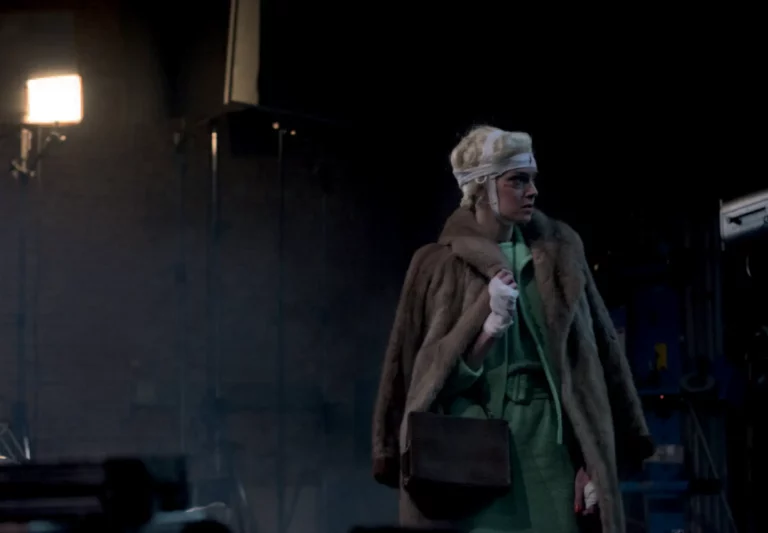

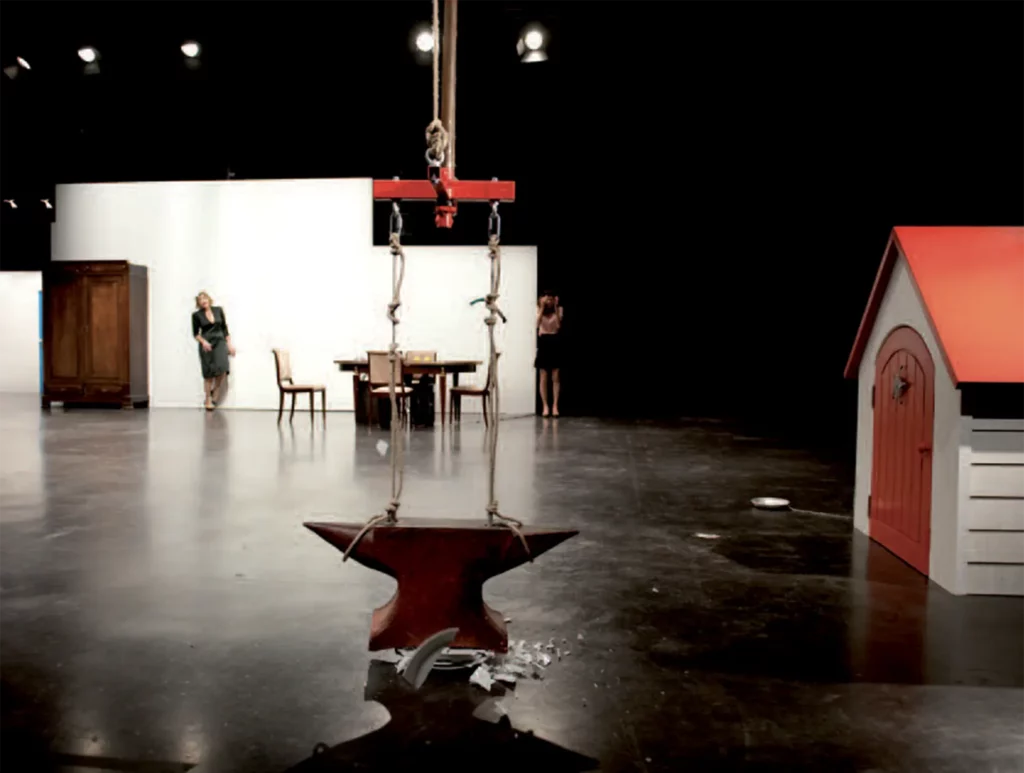

Photo Marie-Françoise Plissart.

C. S. : Je croyais faire une métaphore sur le Onze septembre et finalement c’est un spectacle qui parle de mon rapport au patriarcat. En arrivant en répétitions le premier jour, toute la partition scénique était écrite. Chaque réplique, chaque déplacement étaient écrits, il n’y avait pas de place pour l’improvisation. Ce désir-là de maîtrise a diminué au fil du temps pour laisser plus de place aux êtres. La frontière entre réalité et fiction est devenue plus poreuse. Ou peut-être que je l’ai davantage conscientisée. Au fur et à mesure des spectacles, j’ai accepté de me laisser déborder par les personnes sur le plateau. Aujourd’hui, le premier jour de répétitions, je raconte l’histoire aux acteurs, mais je ne leur donne aucun support écrit. Ce qui fait que les acteurs n’ont qu’une conscience vague de ce que nous allons faire et que la place de l’accident est plus grande.

A. L. : On a du mal à imaginer que la partition de Lou Castel dans Amerika ait été totalement écrite. La dimension hypnotique du spectacle vient d’abord de la rythmique très particulière qu’il impose…

C. S. : J’étais allé chercher Lou Castel après l’avoir vu dans les films de Bellochio et Fassbinder2, parce que je voulais une figure qui ne soit pas identifiée sur la scène belge. Je me suis retrouvé confronté à une sorte de bête de scène, qui résistait à ma partition scénique. Nos rapports ont été très conflictuels parce qu’il mettait en tension permanente le rapport à la mise en scène que je tentais de lui imposer. En fait son travail était formidable parce qu’en lien direct avec mon sujet. La tension qu’il amenait sur le plateau était palpable. Il était toujours à deux doigts de mettre en échec la représentation. Il imposait des flottements, des contretemps, ce qui était compliqué pour les autres acteurs. C’était magnifique de le voir constamment au bord de la catastrophe. C’est une des plus belles choses qui puissent arriver au théâtre : qu’on soit sur le fil. Ça pourrait s’écrouler, mais ça ne s’écroule pas. C’était très juste aussi par rapport à son rôle et à l’état de terreur qu’il crée dans la famille vis-à-vis des autres acteurs et des spectateurs. Cette tension et le doute des spectateurs sur sa nature ont fait la particularité du spectacle.

A. L. : Amerika, comme les spectacles suivants, est construit autour d’une progression très circulaire, cyclique. Ça avance par boucles, ce qui amplifie la dimension hypnotique.

C. S. : La structure cyclique est empruntée aux contes. Les événements se répètent par trois fois comme dans les contes. Il faut deux échecs pour que les choses se résolvent. La Psychanalyse des contes de fée de Bettelheim m’a beaucoup intéressé et a marqué mon écriture. J’écris souvent des rêves éveillés. L’imaginaire du spectateur est invité à se greffer sur les balises que je mets en place par l’image, le son et le texte.

A. L. : Le diptyque Le Souterrain / Le Château qui compose le projet suivant, The Inner Worlds, correspond à cette définition et possède une très forte dimension psychanalytique.

C. S. : Le petit tableau présent dans le spectacle est un portrait qu’on a réalisé de moi quand j’étais enfant et le château miniature que l’on voit dans le spectacle est la maison de mes grands-parents. J’ai travaillé de manière consciente avec un matériau familial et personnel pour raconter l’histoire d’un personnage qui se débat avec son héritage et qui tente, par une démarche volontariste, donc relativement artificielle, de trouver un équilibre. Tenter de maîtriser les forces qui nous habitent est toujours un peu compliqué. Je voulais essayer de comprendre qui était le gamin peint sur le petit tableau. Je ne me reconnaissais pas. Et j’ai construit le spectacle autour de la question suivante : qu’est-ce qui me sépare de ce petit garçon ? Mais cette quête personnelle devait être accessible à d’autres, je ne voulais donc pas en faire quelque chose de platement narcissique. D’où la fiction…