Bernard Debroux : Comment avez-vous rencontré l’équipe du KVS ?

Djo Munga : Lorsqu’ils étaient encore installés à Molenbeek à la Bottelarij1, j’avais rencontré Paul Kerstens et tout de suite une alchimie s’est opérée. Il y avait au KVS un discours très moderne, très ouvert, très en recherche de perspectives nouvelles pour créer des relations avec les artistes africains. J’avais étudié à l’INSAS et travaillé pendant deux ans à Bruxelles à la suite de ma formation. Je commençais à retourner à Kinshasa depuis 1999 pour y travailler,

mais c’était compliqué : il y avait la guerre. Quand il a été question de voir où j’allais faire mon premier long métrage, il m’est apparu clairement que j’allais le faire à Kinshasa. Pour l’histoire qu’il y a à raconter là, pour les choses qu’il y a à exprimer… Au moment du premier voyage à Kin de Jan Goossens et David Van Reybrouck, j’avais déjà mis en place une petite structure et monté quelques réalisations. Ils sont venus me voir et ont habité à Limete où j’avais installé mes bureaux.

B. D. : Votre projet à ce moment était de mettre sur pied une maison de production pour faire du cinéma à Kinshasa ?

D. M. : Oui. J’avais un assistant, j’avais fait quelques documentaires, pour la BBC, Arte.

Aujourd’hui tout parait facile, à rebours, en 2014. Mais en 2003, il n’y avait pratiquement rien. Tout repartait de zéro au niveau culturel. Comparée aux capitales africaines plus sexy, comme Johannesburg, ou Nairobi, Kinshasa n’est pas une destination de prédilection. Je trouvais intéressant que le KVS y vienne, avec de nouvelles envies de rencontres et de création.

Travailler dans le domaine artistique et culturel n’est pas facile, les gens ne savent pas ce qu’on attend d’eux. On a été coupé du monde. La dictature de Mobutu a enfermé les gens pendant longtemps. Dans les relations avec l’extérieur, on ne sait plus comment se comporter, ni ce qui est attendu. Il y a de la peur, et une fois qu’il y a de la peur, il y a beaucoup de tensions, de malentendus. Ce qu’on a essayé de faire pour le KVS, grâce à notre structure, c’est de faciliter les choses au niveau administratif, au niveau des autorisations à obtenir, de faire connaître la ville, de favoriser des rencontres. Jouer un peu le rôle des ambassadeurs culturels, qui n’existent pas officiellement au Congo.

En même temps, accompagner et aider le KVS dans leurs projets de rencontres m’a permis de faire mon propre état des lieux artistiques, notamment dans la découverte de comédiens pour mes propres projets futurs. Voir toutes les troupes de théâtre en activité m’a permis de regarder librement les acteurs, sans annoncer que j’avais le projet de faire un film.

B. D. : Avez-vous suivi les différentes éditions du festival Connexion Kin ? Comment avez-vous perçu son évolution ? Quels ont été les obstacles à franchir ?

D. M. : Le Congo est un pays jeune, avec beaucoup de gens qui vivent au jour le jour. Une institution comme le KVS, ou d’autres institutions culturelles dont le travail s’inscrit dans une perspective à long terme temps, trouvent difficilement leur place.

B. D. : Comment arriver à maintenir ce processus au long terme ?

D. M. : Le problème aujourd’hui c’est la lutte contre l’ignorance. Voir un artiste grandir demande du travail, une structure. Ça demande aussi une vision… Dire à des gens qui ont vingt, vingt-cinq ans : « vous devez travailler, et à trente ans vous verrez le fruit du travail que vous faites maintenant », c’est très difficile. Pour eux, c’est trop loin.

Faire une école de cinéma pour devenir cinéaste, ça prend quatre ans, cinq ans, mais il y aussi des années de travail après ça, de maturité, de lecture, d’absorption de la culture et du monde qui nous entoure, de la conception d’un point de vue, d’une démarche artistique. Toutes ces notions paraissent plus évidentes dans des pays comme la Belgique, parce qu’il y a des institutions.

Ce qu’il n’y a pas à Kinshasa. Tout est jeune. On recommence tout. La vision à long terme, certains l’ont, par l’éducation, par la culture, ou par volonté, mais beaucoup ne l’ont pas. C’est la grande difficulté qu’a rencontrée le KVS. En même temps, il y a de grandes réussites. Par exemple, des artistes avec qui le KVS a commencé à travailler au début et qui ont pu jouer dans mon film, comme Starlette Mathata, c’est vraiment le cas par excellence d’une artiste qui a grandi, évolué, et qui participe aujourd’hui à des productions de théâtre international.

B. D. : Comment êtes-vous venu au cinéma ?

D. M. : J’ai étudié les arts plastiques pendant cinq ans à Saint-Luc, à Bruxelles. Je suis né à Kinshasa, et j’ai quitté le Congo à l’âge de neuf ans. À l’époque, on n’était pas des immigrés : le pays allait bien, même si on voyait déjà les signes d’une administration qui commençait à s’effondrer. L’État n’investissait plus. Les gens un peu aisés envoyaient leurs enfants à l’extérieur. Après ces études, j’ai atterri dans un atelier de cinéma super 8. Les jeunes réalisateurs de l’époque étaient des gens très indépendants, très engagés ; ils m’ont conseillé de me présenter à l’INSAS. J’y ai étudié cinq ans en travaillant en même temps dans la profession.

En 2000 j’ai réalisé mon premier court-métrage qui a été sélectionné au festival de Toronto, un grand festival qui présente toute une série de films étrangers et où j’ai vu l’émergence des films chinois. C’était le début de la mondialisation du cinéma. Quand j’ai vu la salle enthousiaste devant la projection de Yi Yi2, un très beau film, je me suis dit : « en fait, je n’ai aucune raison de rester en Europe, je peux tout à fait rentrer à Kinshasa, raconter une belle histoire et la filmer. » Les films sont sous-titrés : que le film soit en chinois ou en lingala ne fait aucune différence. J’ai eu la conviction que ce qui était le plus important était de raconter une histoire qui se passe à Kinshasa.

Les années 1999 – 2001, étaient les années les plus dures que j’ai vues dans ce pays : des années de misère, de souffrance. Il y avait la guerre, le pays était morcelé. Ce fut aussi le moment pour moi d’apprendre à regarder le pays tel qu’il était, de le découvrir plus profondément. Durant trois ans, j’ai travaillé en faisant des livraisons, en écrivant quelques articles, puis la nuit, j’écrivais mon scénario et quand j’avais un peu d’argent j’allais au Congo. Quand je n’avais plus d’argent, je revenais en Belgique, et ainsi de suite. L’erreur était de croire que Kinshasa, c’était le Congo.

En circulant, en allant dans les provinces, je me suis rendu compte des différentes réalités du pays. Ce fut un autre déclic, de voir qu’à part quelques villes développées, le reste du pays était très moyenâgeux. Ça signifie que les gens qui nourrissent la ville, le socle de la capitale, les fondations, étaient très en retard.

B. D. : Vous aviez l’idée d’organiser une formation à Kinshasa pour ceux qui voulaient s’initier aux métiers du cinéma…

D. M. : Oui, l’idée était d’en faire bénéficier les artistes, et tous les gens qui voulaient faire du cinéma. Cette première promotion était composée notamment de Kiripi, Dieudo Hamadi…

Nous avons produit une série de documentaires qui s’appelait Congo en quatre actes (sortis en 2009): c’était leurs premiers films, ils découvraient le métier et commençaient à apprendre. Cette série a eu beaucoup de succès dans les festivals, notamment à Berlin, alors que c’était au départ des exercices d’école. Il n’y avait jamais eu de film documentaire congolais à Berlin qui est l’un des plus grands festivals. Ces films ont fait le tour du monde dans plus de quarante-cinq festivals, et ont reçu des prix. Nous avions été exclu du monde pendant très longtemps, mais le monde avait aussi envie et besoin de connaître le Congo, les gens, leurs histoires.

B. D. : Vous aviez toujours eu l’ambition de réaliser des films vous-même ?

D. M. : En 2002 j’ai commencé à avoir du travail. La première grande production a été un documentaire de la BBC sur Léopold II. J’étais producteur, donc je gérais l’argent pour rendre le film possible. On a tourné au Congo, en Équateur, dans plusieurs endroits. Ça a été un vrai tournant parce que la réussite de ce film a montré qu’on pouvait tourner au Congo. On a commencé à avoir plus de productions. Pour le Danemark, pour la Finlande, pour Arte…

En 2006, il y a eu des élections, le pays redevenait un pays « légal ». C’est important, parce que, sans cela, dans le développement de projets, il n’y a rien qu’on puisse faire. Le pays ne se retrouve sur aucune liste de partenariat avec les institutions, simplement parce qu’on est « hors-la- loi ».

J’ai monté une société de production, parce que je voulais que mon long-métrage se passe à Kinshasa. Il a fallu convaincre les producteurs qu’on pouvait tourner à Kinshasa, qu’on pouvait avoir une réelle qualité de travail, et en plus, tourner en Lingala. J’ai donc réalisé un premier film qui s’appelle Papy, monté en partie avec des Fonds de Développement. Je voulais à la fois raconter une histoire, et la réaliser avec des comédiens qui travaillaient dans la mouvance du KVS : il y avait Romain Ndomba, qui a joué le rôle principal, et une comédienne qui travaillait aux Béjarts à l’époque, Chaida Chaky Suku Suku. C’était un moyen métrage de 52 minutes qui a bien fonctionné : on pouvait y voir que les gens jouaient bien, qu’il y avait une structure, une langue (le lingala). Ça a convaincu Canal+, par exemple, qui a investi dans

le projet.

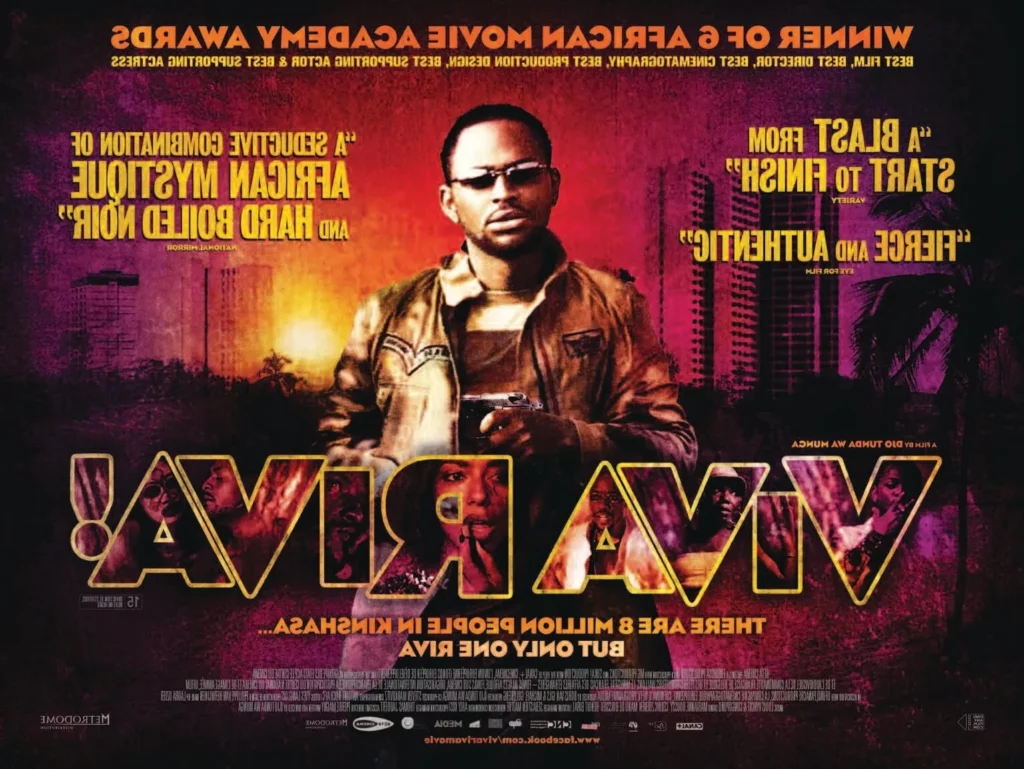

À partir de là, les gens ont vu qu’on pouvait tourner à Kinshasa. Ça a débloqué le lancement de Viva Riva !…

B. D. : …qui a été un immense succès.

D. M. : …inattendu. C’était une formidable aventure humaine, aussi, par rapport à tout ce chemin qui a été fait au Congo. Il y avait vraiment un esprit de conquête dans toute l’équipe. On se disait : « c’est un premier film, on doit le réussir, on doit faire tout ce qu’on peut. » Un groupe de jeunes artistes a travaillé comme assistants. Tout le monde a apporté quelque chose, dans la décoration, les accessoires, les costumes… C’était une jeune génération pleine de belles idées qui participait au premier film qu’on était en train de produire. Il y avait une envie très forte d’aller jusqu’au bout.

B. D. : En voyant comment dans Viva Riva ! le traitement des corps est abordé, de la musique, de la langue, de la ville, à la fois réelle et imaginaire, la volonté des habitants de s’en sortir, on retrouve un esprit particulier, une vivacité, un rythme, une énergie qu’on reconnaît si on va à Kinshasa. Sans oublier l’humour…

D. M. : Le programmateur du festival de Toronto, Cameron Bailey, avait vu le film en montage et a insisté pour qu’il soit près pour le festival de 2010. On a travaillé tout le mois de juillet, pour terminer le film, terminer le montage-son, faire l’étalonnage, le mixage, et je me suis retrouvé à finir le film deux jours avant le festival. Il y avait quelque chose du conte de fée. Tout le monde était surpris de voir un film du Congo. Il y a eu ce qu’on appelle un « buzz » dans un festival : de l’enthousiasme. Un distributeur américain appelle, puis un deuxième,

les gens veulent voir le film, les gens veulent l’acheter. En quatre jours on a vendu le film en Amérique, en Angleterre, en Australie, en Nouvelle-Zélande… C’était inattendu. Quand on part de Kinshasa, du travail avec les comédiens dont on a parlé, de l’équipe kinoise, d’un travail d’artisan qu’on a professionnalisé et qu’on se retrouve à Toronto, avec l’effet démultiplicateur du festival, qui envoie le film dans le monde entier, on a conscience que ce sont des choses qui n’arrivent qu’une fois dans une vie…

B. D. : Comment avez-vous poursuivi le travail ensuite ?

D. M. : À présent que Viva Riva ! était réalisé, que faire de ce succès ? En repensant aux premières années au Congo, je me suis dit qu’il fallait pérenniser, construire et éduquer.

C’était important de consolider l’école. Elle est d’abord une école de cinéma, qui, j’espère, d’ici six ou sept ans, sera un institut d’art. Ce serait mon ambition et mon rêve. Que le cinéma soit la base, mais qu’on puisse aussi avoir une formation dans d’autres domaines, surtout dans le domaine des arts-plastiques qui est ma première formation.

Les trois premières promotions se sont faites avec de petits moyens, donc il y avait cinq-six étudiants par an. Depuis deux ans les moyens se sont renforcés et nous sélectionnons seize étudiants à chaque nouvelle session. Nous enseignons à nos étudiants que si tout le monde peut filmer, avoir la conscience qu’on filme, c’est une dynamique différente. C’est là qu’on agit culturellement : quand on prend conscience de ce qu’on est et de son rapport au monde. Ne pas choisir, par exemple, les musiques à la mode alors que les musiques traditionnelles sont tellement plus riches, tellement sous-exploitées. La langue est une de nos richesses, une très grande force, mais on ne l’exploite pas non plus.

B. D. : Quelles sont les sources de financement de l’école ?

D. M. : Nous fonctionnons en partie avec de l’argent privé, le nôtre, qui provient de nos productions. Mais aussi avec la Fondation Roi Baudouin qui est un de nos grands partenaires, avec Wallonie-Bruxelles International, l’INSAS, et plus récemment Africalia.

B. D. : Quel sera votre prochain film ?

D. M. : Viva Riva ! a eu beaucoup de succès en Afrique francophone et anglophone. Toute l’Afrique s’y est retrouvée, parce qu’il y avait une sorte de parole libérée. Même si ce n’était pas leur langue, je crois que les spectateurs ont vu qu’il était possible d’être soi-même… Bien sûr, on aime un film. Mais derrière ça, il doit y avoir quelque chose d’autre qui doit parler au niveau culturel. On peut être nous-mêmes, dans notre corps, nos émotions, en racontant une histoire, qui reste du cinéma, avec des plans, des séquences, une construction, mais en restant nous-mêmes.

Pour le futur, dans un deuxième et troisième film que je prépare depuis trois ans, je voudrais en quelque sorte écrire la suite de Viva Riva ! Pouvoir boucler une boucle. Viva Riva ! était très kinois-congolais, et maintenant je voudrais faire un film congolais plus régional. Par ailleurs, j’essaie de monter un projet avec le Zimbabwe, un pays que j’aime beaucoup, fascinant par ses dynamiques d’identité culturelle.

Le troisième projet mettrait en scène des Chinois. C’est très important. Ce sont les derniers arrivés sur le continent.

Entretien réalisé à Bruxelles en avril 2014.