LE THÉÂTRE de langue française publié ou représenté depuis une quinzaine d’années, mais également les manuscrits reçus par comités de lecture et maisons d’édition permettent d’inventorier un corpus ayant une relation privilégiée − bien que souvent indirecte ou médiane − avec la crise économique. Ce vaste répertoire offre une lecture du sursaut néolibéral de nos sociétés postmodernes, tout en portant à nouvel examen le redéploiement d’un théâtre politique qui s’avoue rarement en tant que tel et revendique un art du détour, révoquant la position de spectateur : il illustre la tendance significative d’un certain type de théâtre contemporain cherchant à travers la médiation artistique à convoquer sur scène activité et pensée économiques considérées comme relevant d’une authentique production fictionnelle, même si la structure socio-économique et le discours politico-médiatique qui s’en font l’écho tentent, avec un certain succès, d’en essentialiser le système de créance.

Matrice dramaturgique

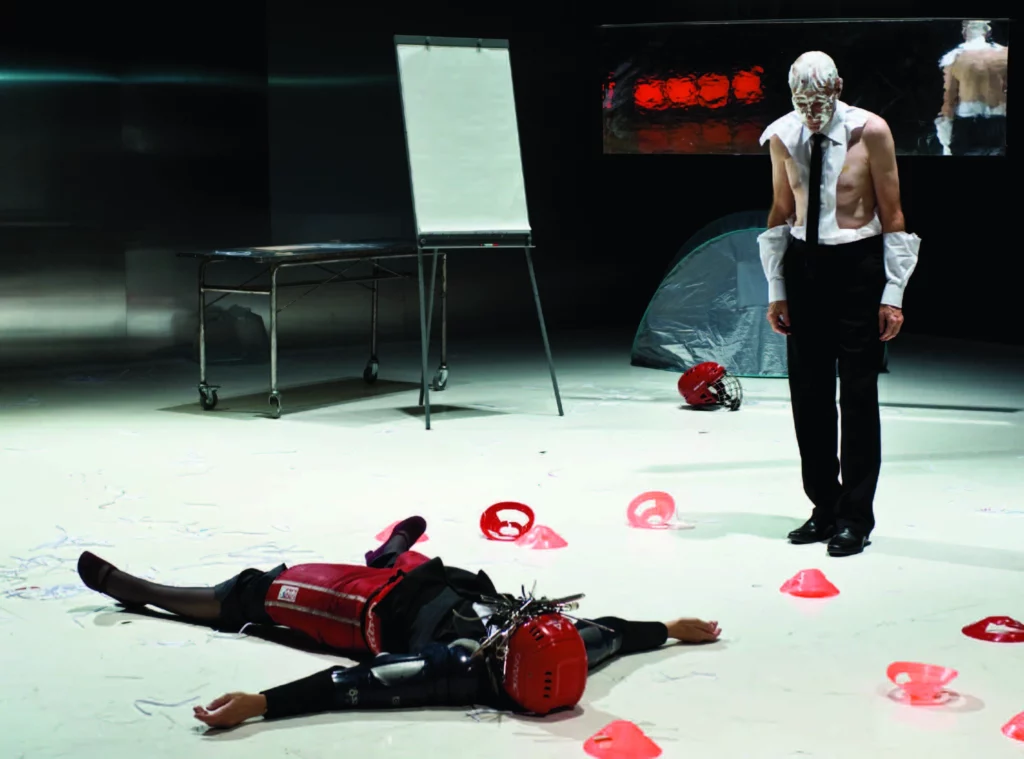

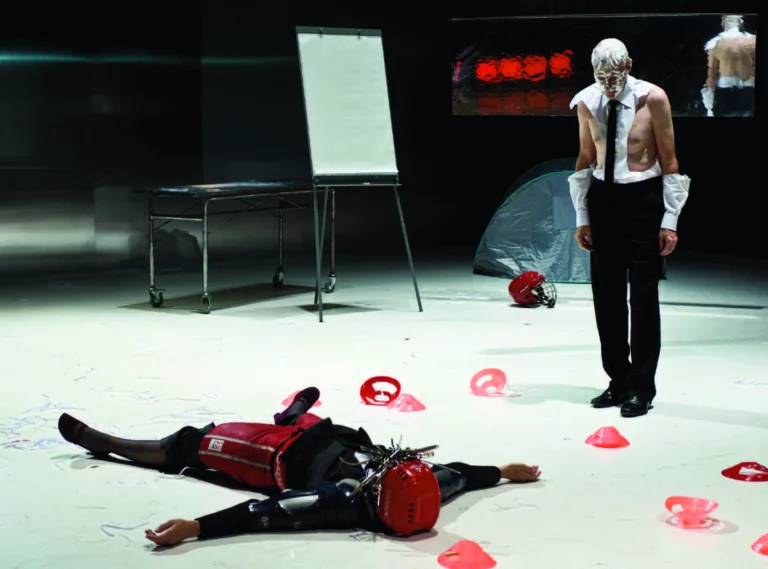

La crise économique endémique que traversent nos sociétés alimente une véritable obsession théâtrale. Elle peut même à bon droit être considérée comme la matrice d’une part prépondérante du théâtre contemporain, comme si la dramaturgie de l’argent avait supplanté la dramaturgie de la guerre pour exprimer la catastrophe qui vient, focalisant l’attention consacrée au conflit et à la violence du monde dont nous sommes rendus témoins : « Si l’argent et ses flux génétisent le monde où nous vivons, on doit pouvoir, en partant de lui et de ses phénomènes, bénéficier d’un point de vue cru et concentré sur l’humaine condition. La finance est pour nous tous ce que la guerre et ses combines ont été pour Shakespeare », déclare Bruno Meyssat à l’occasion de la création au festival d’Avignon en 2012 de 15 %, dont le titre évoque le seuil de rentabilité exigé (return on equity) par les actionnaires. Autrement dit, les cours de la Bourse « sont les génériques de toute information, l’éphéméride principale qui encadre tous les propos1 », « la fable de toutes les fables »2.

Si la crise transforme profondément l’économie du spectacle vivant3, elle exerce également une influence décisive sur la création théâtrale, inspirant de nombreuses fictions et bouleversant les cadres dramaturgiques : comme si interroger la crise induisait une mise en crise des modalités de fonctionnement du théâtre, rendant la frontière floue entre fable et représentation. La création théâtrale en régime capitalisme s’avère susceptible d’interroger les modes d’appropriation de la valeur marchande. Martin Schick, avec NOT MY PIECE − surmonté d’un s encerclé comme « shared », inverse du © de copyright − sous-titrée post capitalism for beginners, présente au Belluard festival de Fribourg en juillet 2012 un dispositif susceptible de subvertir la propriété foncière. En achetant une parcelle agricole aux dimensions exactes du plateau du Belluard (88 mètres carrés), il propose un théâtre de négociations fondé sur un double transfert à front renversé :

Pendant le spectacle, je transpose cette parcelle sur la scène et je regarde avec le public ce que l’on peut inventer pour que la vie y soit possible. Le terrain doit pouvoir combler mes besoins vitaux. Nous devons trouver ensemble des solutions qui soient simples pour ma survie. Ensuite, j’applique sur la parcelle ce qui s’est élaboré sur le plateau.4

Dès lors, la confusion entre fiction (économique), processus d’appropriation marchande et dispositif théâtral est totale – et entretenue.

Homologie structurelle

- Mouvement no 64, juillet-août 2012, p. 50 – 51. ↩︎

- Programme du Festival d’Avignon, édition 2012, p. 31. ↩︎

- Voir mon article Quand le théâtre parle d’argent dans le présent volume. ↩︎

- Mouvement no 64, juillet-août 2012, p. 38. ↩︎

- Martial Poirson, SPECTACLE ET ÉCONOMIE À L’ÂGE CLASSIQUE, Paris, Classiques Garnier, 2011. ↩︎

- « En équilibre instable », note d’intention du spectacle. ↩︎

- David Lescot, « La Finance sur les planches », Esprit no 385, juin 2012, p. 74. ↩︎

- Michel Vinaver, BETTANCOURT BOULEVARD OU UNE HISTOIRE DE FRANCE, Paris, L’Arche, 2014, Avant-propos. ↩︎