BERNARD DEBROUX : Comment vivez vous dans vos institutions la « crise », la diminution de l’engagement des pouvoirs publics dans la culture en général, et dans le théâtre en particulier ? Même si vos théâtres sont sans doute plus protégés, n’y a‑t-il pas des répercussions de ce désengagement sur la vie du théâtre puisque l’un et l’autre vous avez ouvert vos maisons à la création, notamment à celles des jeunes artistes.

Stanislas Nordey : Le TNS, comme Théâtre National (il y en a cinq en France) a été plutôt conforté, en faisant partie du rattrapage financier qu’ont connu les théâtres nationaux. Il y a un vrai confort de travail.

En revanche, nous sommes confrontés à cette crise par rapport à tous les artistes que l’on accueille, qu’on produit et coproduit.

Nous subissons de plein fouet la paupérisation de toute une profession, particulièrement des acteurs.

Au TNS, il y a 98 permanents et, aujourd’hui, très peu de permanents artistiques. Le paradoxe est qu’il y a une paupérisation de plus en plus grande des artistes, des acteurs, qui voient leur salaire stagner, diminuer, en même temps que les temps de répétitions et de représentations. Sur les scènes parisiennes, les exploitations des spectacles sont de plus en plus courtes. Dans un grand centre, on jouait en général au moins quatre semaines. Aujourd’hui, il est commun qu’on vous propose de jouer cinq jours, dix jours…

Par un jeu d’augmentations automatiques, les permanents d’un théâtre (l’aide comptable, le technicien, le personnel administratif) voient leurs salaires augmenter, alors que les artistes sont dans le mouvement inverse.

Cette situation crée une tension, provoquée par la manière dont se sont constitués les théâtres nationaux, les centres dramatiques, les Scènes Nationales. Petit à petit les artistes en ont été exclus, mis à la porte. Il reste très peu d’artistes réellement permanents. Cela crée une dérive possible où le poids de l’administration est très fort et influe sur les décisions.

À l’école du TNS, une jeune fille formidable (Mathilde Delahaye), élève metteure en scène, vient de monter un TêTE D’oR et a voulu le réaliser dans une friche en dehors de Strasbourg. Quand on a voulu l’aider à réaliser son projet, des verrous administratifs et techniques ont tout de suite surgi. C’est le cadenas du bons sens qui advient face au projet artistique.

Des artistes comme Mathias Langhoff ou Jean Jourdheuil, qui ont certaines « exigences », sont presque nécessairement « blacklistés ». on dit que ce sont des artistes difficiles, qui ne se plient pas aux règles du jeu…

Ce que j’aime dans le geste des jeunes artistes qui émergent comme Thomas Jolly, Vincent Macaigne ou Julien Gosselin, c’est qu’ils créent du désordre. Des spectacles de dix-huit heures, ça ne rentre pas dans le cadre de l’institution ; faire des nuits pour préparer le plateau, non plus… Ce n’est pas de la provocation : ils posent une nécessité, un geste artistique qui « ne marche pas », déborde.

Si je prends Jolly et Macaigne en exemple, c’est qu’ils sont malgré tout privilégiés ; ils ont été reconnus par la presse, le public et les professionnels. Cette petite parcelle de pouvoir leur permet de dire aux institutions : si, ça se fera quand même !

Le point nodal est là : l’artiste, par définition, est censé être au centre de tous nos lieux. C’est lui qui est paupérisé et n’est pas toujours le bienvenu. Comme on est dans un système ultra libéral, si un artiste nous dérange, on ne le réengagera jamais ! Quand on est metteur en scène, avec les acteurs, c’est pareil. Il faut rappeler cette situation terrifiante. L’artiste n’a aucun pouvoir et a intérêt à rentrer dans la loi du marché.

Jean-Louis Colinet : Ce qui me fait peur, ce n’est pas seulement la paupérisation des structures artistiques, c’est l’attitude que la société néocapitaliste adopte d’une façon générale vis-à-vis de l’ensemble des domaines qui concernent le droit des personnes. Il ne s’agit pas seulement de la culture ; la santé, la justice, les services publics dans leur ensemble sont de moins en moins aidés.

Dans le même temps, les social démocraties refusent de dire (sauf en France) que même par semblant d’humanisme, on va taxer davantage les riches.

C’est effectivement aux artistes qu’il faudrait poser la question de comment ils vivent cette situation de l’appauvrissement : c’est surtout eux qui prennent de plein fouet la crise.

Dans la pratique théâtrale, il y a deux statuts : les permanents et les intermittents. Quand il y a diminution ou stagnation des subventions, ce sont les intermittents, donc notamment artistes, qui subissent le choc.

Dans l’économie d’une structure théâtrale, les dépenses liées à la présence des permanents augmentent de façon tendancielle, et la part qui est disponible pour l’artistique diminue.

J’ai proposé qu’au Théâtre National de Bruxelles (et j’invite mes collègues des autres théâtres à faire de même) l’incidence des restrictions porte tout autant sur les frais de fonctionnement que sur les budgets artistiques.

S. N.: En France, chaque année, il y a une partie des crédits qui sont gelés. on est censé, en tant que théâtre, si le gel est appliqué, avoir ces 3 ou 5 % – selon les années – qu’on n’utilise pas. J’ai proposé qu’on gèle autant le fonctionnement que l’artistique. Si on gelait la part des permanents des théâtres, ceux-ci seraient peut être plus mobilisés quand les intermittents sont attaqués…

J’ai vécu l’annulation du festival d’Avignon de 2003. Dans le dernier vote qui a été proposé pour savoir si la grève continuait ou pas, 60 % des techniciens disaient oui, 45 % des acteurs aussi. Le personnel administratif du festival votaient oui à 5 %…!

Les personnels permanents des théâtres ne sont quasiment jamais menacés. En examinant la précarité, je dirais presque, de façon provocatrice, que dans les théâtres il faudrait que tout le monde soit permanent ou que personne ne le soit !

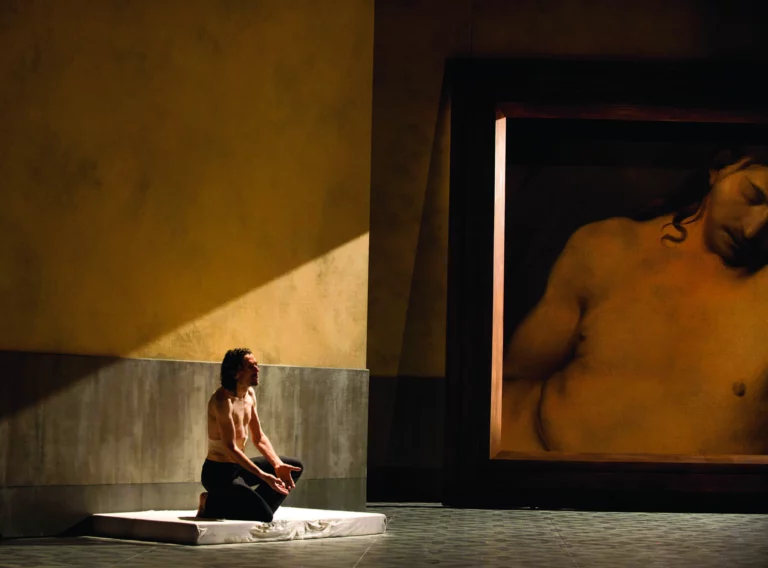

Photo Cici Olsson.

J.-L. C.: Il faut maintenir un équilibre entre les nécessités du fonctionnement et les capacités artistiques de la structure. Car, par voie de conséquence, si l’artistique diminue, il faut aussi diminuer le nombre de permanents : il n’est pas nécessaire d’avoir quatre-vingt techniciens pour faire trois monologues par an !

Il n’y a pas toujours une grande solidarité des permanents vis-à-vis des artistes. Les permanents sont beaucoup mieux organisés syndicalement et les artistes beaucoup plus livrés à eux-mêmes…

S. N.: …et moins protégés socialement : une actrice qui tombe enceinte n’a pas le même accompagnement qu’une permanente qui va avoir un congé de maternité !

J.-L. C.: Au Théâtre National (Bruxelles), pour aborder cette équation, nous avons réduit le personnel permanent de 10 % en quelques années (et ce, sans licenciement, en ne procédant simplement pas au remplacement de départs à la retraite ou de départs volontaires). on fait davantage appel aussi dans le domaine technique à des intermittents.

La question de l’argent est rendue plus cruciale vis-à- vis des jeunes générations d’artistes. Ce sont elles les plus touchées. Les compagnies ou les metteurs en scène qui ont acquis un certain degré de notoriété peuvent encore trouver des moyens de création. Globalement, la paupérisation amène une frilosité dans les choix de programmation : les premières victimes ce sont les jeunes acteurs, metteurs en scène, les jeunes compagnies.

B. D.: Pensez-vous que la crise a des répercussions aussi sur les difficultés financières rencontrées par le public et son choix de venir au théâtre ?

S. N.: En France, les gens qui vont au théâtre ne sont pas issus des classes sociales défavorisées. La question du théâtre pour tous et de la décentralisation s’est arrêtée en route… Même si Jean-Pierre Vincent nous rappelle qu’il ne faut jamais dire que la décentralisation a échoué – car en 1945, le bon théâtre n’était qu’à Paris et coûtait très cher. Aujourd’hui, il y a du théâtre partout et beaucoup plus de gens peuvent y aller, mais ceux qui y vont sont en majorité issus des classes moyennes et hautes de la bourgeoisie.

Si j’ai accepté de reprendre la direction d’un théâtre, c’est pour continuer à interroger cette question-là. En région, les théâtres sont pleins, il n’y a pas vraiment de problème de fréquentation, on ne peut pas dire qu’il y a eu une baisse de fréquentation depuis la crise.

Mais la question de chercher d’autres publics, ceux qui n’ont pas l’habitude d’aller au théâtre, a parfois été trop laissée en friche ces trente dernières années.

- Les metteurs en scène Julien Gosselin, Thomas Jolly, Lazare, Christine Letailleur, Blondine Savetier, Anne Théron ; les acteurs Emmanuelle Béart, Audrey Bonnet, Nicolas Bouchaud, Vincent Dissez, Valérie Dréville, Claude Duparfait, Véronique Nordey, Laurent Poitrenaux, Dominique Reymond, Laurent Sauvage ; les auteurs Falk Richter et Pascal Rambert. ↩︎