CHANTAL HURAULT : Au moment de prendre la direction de la MC93 de Bobigny, après avoir dirigé le Festival d’Avignon pendant dix ans avec Vincent Baudriller, quel constat faites-vous de l’évolution de la répartition des budgets au sein des institutions culturelles ?

Hortense Archambault : Un budget raconte ce que l’on fait. Ces dernières années le contexte général est celui d’une stagnation, voire d’une diminution des financements publics pour la culture. Donc, il faut trouver de nouveaux moyens pour éviter que, les frais de fonctionnement des théâtres augmentant, cela n’entraîne une diminution de la part artistique. La capacité d’investissement artistique de chaque institution a souvent été réduite. Au Festival d’Avignon nous nous sommes attachés à la stabiliser, ce qui a conduit paradoxalement à une multiplication de l’activité. Il faut le faire dans la limite de la capacité humaine de chaque institution. C’est un équilibre savant à trouver entre les compétences, le temps nécessaire à chaque production et l’activité générale. Quel est le projet de trop qui mettra en péril l’équilibre budgétaire et l’organisation du travail de chacun ? La problématique de nos métiers réside dans le niveau d’exigence que l’on souhaite obtenir, spécifiquement quand on n’a pas l’argent de nos ambitions. Cela vaut pour les théâtres mais aussi pour chaque production. Du fait du tassement général des moyens qui leur sont affectés, les productions sont souvent lancées sans que le budget soit bouclé. Il s’agit alors de savoir jusqu’à quel point les moyens – aussi en terme de temps, d’équipe – peuvent être diminués sans que cela n’affecte profondément l’artistique. Il est parfois plus judicieux de différer. Cela ne signifie pas que l’on se désinvestisse, au contraire. Ce sont des décisions que l’on a pu prendre parfois, par exemple à Avignon pour ORDET où Arthur Nauzyciel a préféré reporter sa création à l’année suivante.

C. H.: Face à cette diminution de la part d’investissement des lieux sur les projets, les compagnies doivent trouver plus de coproducteurs pour finaliser leurs budgets. N’assiste-t-on pas à une crise de confiance, avec de nouveaux rapports de force entre les artistes et les théâtres, les premiers étant plus en demande, les seconds sur-sollicités ?

H. A.: La sur-sollicitation des structures est un fait, mais l’engorgement vient moins d’une surabondance de projets que d’un accroissement des démarches administratives pour les monter, que l’on a tous intégrées comme indispensables.

La situation actuelle vient d’une crispation des relations qui a commencé à l’époque où il y avait de l’argent. La baisse des budgets n’a fait que les amplifier. Chacun a sa part de responsabilité. Les structures d’accueil veulent assurer leur billetterie et n’achètent plus qu’une seule représentation ou des séries courtes, ce qui augmente le prix de cession. Les négociations sont devenues de plus en plus tendues : les spectacles étant créés avec des budgets non finalisés, les compagnies ont besoin de combler ce manque lors de la diffusion. Les coproducteurs s’engagent désormais généralement sur une somme fixe alors que, lorsque j’ai commencé, nous contractualisions des sociétés en participation. L’avantage était une prise de risques partagée avec une répartition des excédents au prorata des sommes engagées en cas de succès et, si besoin, on se retrouvait autour de la table pour abonder au mieux. Les artistes ont pour leur part réduit l’implication des coproducteurs, vus comme de purs financiers, et ont créé leur propre compagnie pour avoir une pleine maîtrise de leur projet. À ce sujet, j’ai souvent discuté avec les artistes sur l’importance de laisser leurs interlocuteurs assister à des répétitions pour que, sans s’immiscer dans l’artistique, ils en saisissent les enjeux. Ces réflexes d’auto-protection ont créé un écart. En somme, chacun est devenu un ennemi potentiel, les théâtres se voyant parfois même entre eux comme des rivaux.

Cependant, une prise de conscience générale s’amorce. Les clauses d’exclusivité ont tendance à disparaître, notamment entre Paris et sa région. Les productions déléguées augmentent, ce qui décharge les compagnies qui sont le maillon le plus fragile de la chaîne. De fait, tout ne se résume pas en termes financiers ; ce n’est qu’en redonnant à chacun le sentiment d’être partie prenante d’une même aventure que l’on redonnera du sens aux enjeux d’une création tant dans le parcours de l’artiste que dans l’histoire d’un théâtre.

C. H.: Ces prises de conscience sont-elles suffisantes face aux baisses drastiques des financements actuels ?

H. A.: Je ne suis pas désespérée, mais nous devons réagir et revoir nos modes de fonctionnement. on annonce en 2015 sur l’ensemble des collectivités territoriales une coupe de trois millions de subventions sur les 71 scènes nationales, en cumulé, c’est-à-dire, pour certaines, sans diminution, pour d’autres, avec d’énormes baisses. Même si le Ministère a garanti qu’il ne diminuerait pas les siennes, voire qu’il les augmenterait, nous sommes, en tant que directeurs de structures, dans une situation d’urgence. Ce n’est qu’en se méfiant de nos réflexes que l’on pourra continuer, en allant chercher l’argent différemment et ailleurs, par exemple en sollicitant, suivant les projets, des financements hors culture.

J’ai beaucoup enseigné ces deux dernières années, à des futurs producteurs et administrateurs, ainsi qu’à de futurs metteurs en scène. J’expliquais aux premiers, de façon sincère, que j’avais absolument besoin d’eux. Je suis issue de la dynamique des années quatre-vingt. J’ai vu cette période faste prendre fin et senti en quoi certains schémas de pensée devenaient obsolètes. Le regard de cette nouvelle génération peut nous aider à répondre aux changements de la société, avec des organisations peut- être plus souples, tournées vers la mutualisation des équipes, des logiques de l’économie sociale et solidaire.

Aux futurs metteurs en scène, j’ai transmis l’intérêt d’appréhender leur démarche esthétique en l’associant immédiatement au cadre dans lequel ils souhaitent la mener : avec quelle sorte de financement, selon quel rapport au public. Les impliquer à la base de la réflexion sur sa mise en œuvre pour qu’ils ne subissent plus des modalités extérieures. Le contexte de la représentation, donc du public, est essentiel pour moi. Je pense que cela est dû à ces années passées à Avignon où il se pose inévitablement, puisque les lieux de représentation doivent être chaque année pensés et ré-agencés selon les artistes invités et les projets. C’est avec l’artiste que nous pouvons concevoir la façon d’accueillir au mieux son œuvre. Idéalement, l’organisation générale d’un théâtre, ses missions, ce qu’il propose, devrait faire l’objet d’une discussion ouverte impliquant associations, mouvements d’éducation populaire, enseignants, artistes – ce qui ne signifie pas que l’artiste perde sa liberté d’expression ou le directeur celle de la programmation. C’est ce que je veux expérimenter à Bobigny.

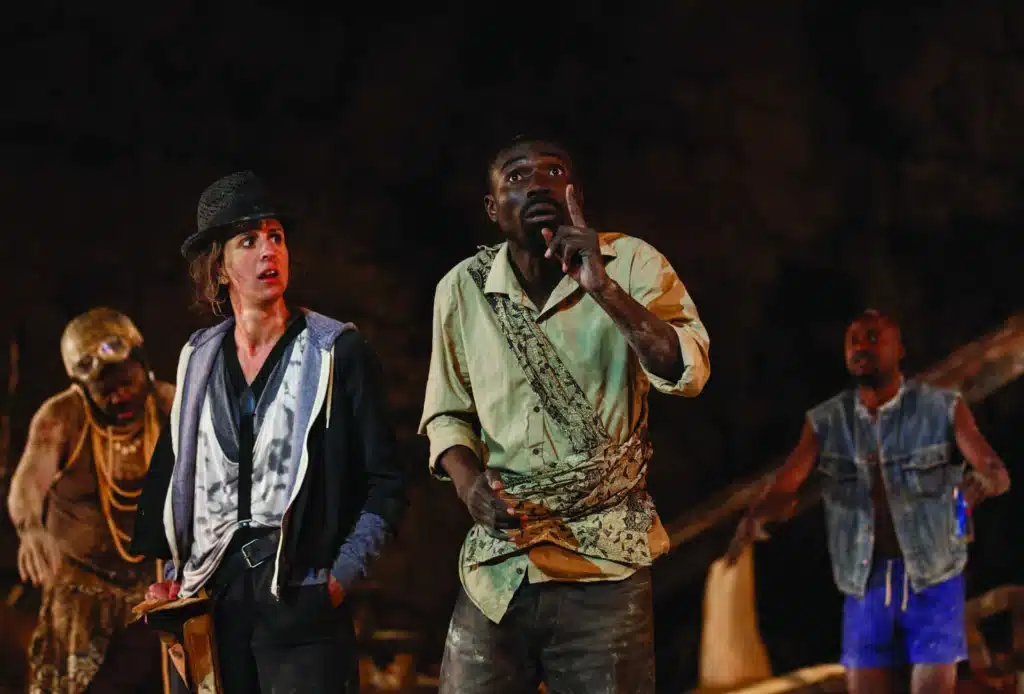

Photo Christophe Raynaud de Lage.