« Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels ; toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées ; le monde n’est qu’un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange ; mais s’il y a au monde une chose sainte et sublime, c’est l’union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux.

ALFRED DE MUSSET,

On ne badine pas avec l’amour (1834).

C’est à la deuxième catégorie évoquée par l’auteur du XIXe siècle que nous nous intéressons dans ce numéro. Non parce qu’elles sont meilleures que les premiers – l’équivalence de défauts et de qualités vaut à la ville comme chez Musset – , mais parce qu’elles sont encore grandement désavantagées dans un monde où s’exerce la domination masculine.

Il y a plus d’un siècle, la célèbre romancière Virginia Woolf (1882 – 1941) imaginait dans Une Chambre à soi, un personnage féminin sus- ceptible d’étayer sa démonstration sur l’incapacité des femmes à écrire. L’icône du féminisme anglo-saxon spéculait sur la petite sœur de Shakespeare, figure imaginaire qui aurait voulu écrire elle aussi… Privée de plume par un faisceau de raisons historiques, cette dernière serait morte sans avoir eu l’occasion de laisser de trace écrite de sa pensée. Impuissantes à écrire, la petite sœur de Shakespeare et les femmes en général, le seraient pour des raisons économiques notamment : « […] il est indispensable qu’une femme possède quelque argent et une chambre à soi si elle veut écrire une œuvre de fiction. », alléguait Virginia Woolf en guise de plaidoyer pour les femmes. En conclusion de son ouvrage militant, elle invitait les poétesses en germe à ne plus renoncer à leur droit à penser, écrire et créer :

Cette sœur de Shakespeare mourut jeune…hélas, elle n’écrivit jamais le moindre mot. […] Or j’ai la conviction que cette poétesse, qui n’a jamais écrit un mot et qui fut enterrée à ce carrefour, vit encore. Elle vit en vous et en moi, et en nombre d’autres femmes qui ne sont pas présentes ici ce soir, car elles sont entrain de laver la vaisselle et de coucher leurs enfants. Mais elle vit : car les grands poètes ne meurent pas ; ils sont des présences éternelles ; ils attendent seulement l’occasion pour apparaître parmi nous en chair et en os. Cette occasion, je le crois, il est à présent en votre pouvoir de la donner à la sœur de Shakespeare. Car voici ma conviction:si nous vivons encore un siècle environ – je parle ici de la vie qui est réelle et non pas de ces petites vies séparées que nous vivons en tant qu’individus – et que nous ayons toutes cinq cents livres de rente et des chambres qui soient à nous seules ; si nous acquérons l’habitude de la liberté et le courage d’écrire exactement ce que nous pensons ; si nous parvenons à échapper un peu au salon commun et àvoir les humains non pas seulement dans leurs rap-ports les uns avec les autres, mais dans leur relation avec la réalité, et aussi le ciel et les arbres et le reste en fonction de ce qu’ils sont […] alors l’occasion se présentera pour la poétesse morte qui était la sœur de Shakespeare de prendre cette forme humaine à la quelle il lui a si souvent fallu renoncer. Tirant sa vie de la vie des inconnues qui furent ses devancières, ainsi qu’avant elle le fit son frère, elle naîtra, enfin. Mais il ne faut pas – car cela ne saurait être – nous attendre à sa venue sans effort, sans prépara- tion de notre part, sans que nous soyons résolues à lui offrir, à sa nouvelle naissance, la possibilité de vivre et d’écrire. Mais je vous assure qu’elle viendrait si nous travaillions pour elle et que travailler ainsi, même dans la pauvreté et dans l’obscurité, est chose qui vaut la peine.

Virginia Woolf, Une Chambre à soi,

Éd. 10 – 18, p. 170 – 171.

Révolutionnaire en son temps, Woolf décrit fort bien le sentiment d’injustice qui divisait alors le règne humain : la « sûreté et la prospérité d’un sexe » et « l’insécurité de l’autre. ». Fondamental pour beaucoup, ce texte semble daté pour d’autres : ces considérations seraient « derrière nous », la société et les relations homme-femme auraient incroyablement changé depuis cette époque. Il serait donc vain (gênant, déplacé…) d’aborder la question de l’écriture et de la création au féminin ? Or, plus d’un siècle après ce célèbre plaidoyer féministe, la question de la parité reste au cœur des problèmes sociétaux. Les Habitants, considéré comme le premier film documentaire féministe 1 de Depardon, dépeint hic et nunc la guerre des sexes au quotidien. « On pourrait énumérer ces fragments de vie qui témoignent de l’inégalité constante entre les sexes, à travers les pensions alimentaires sur lesquelles on mégote, les hauts faits érotiques dont on se vante. » 2

Difficile d’échapper à ces fréquents débats qui affectent – déterminent – aussi le milieu culturel et théâtral… Pour l’écrivaine Marie Darrieussecq 3, il n’y a nul doute, « Les femmes, ça crée aussi » 4 : « Le déni des artistes de sexe féminin est tenace, même si l’histoire de l’art propose de nombreux exemples qui rendent caduc cet ostracisme. » Accusée de sexisme (en janvier 2016), la direction du Festival de la bande dessinée d’Angoulême renonce à publier la liste de nominés, exclusivement masculine… « La Femme invisible » est le titre d’un article sur les talents féminins dans le Rock, la pop ou l’électro 5. On pourrait citer des exemples à l’infini, en France 6, en Belgique 7 et dans le monde bien sûr.

Si de nombreux intellectuels, militants et représentants d’institutions s’attachent et s’attaquent au problème, les réactions suscitées sont encore – étonnamment – vives ! Dans le droit fil de réflexions 8 rares ou conduites dans d’autres pays 9 par d’excellentes revues théâtrales, Alternatives théâtrales propose de poser une nouvelle pierre à l’édifice « genré » en croisant ces diverses questions : Quid de l’organisation au sein des entreprises artistiques et culturelles ?

Quid de l’écriture dans un contexte inégalitaire ? Y aurait-il une manière d’orchestrer un groupe, une troupe, au féminin, de représenter les corps, propre aux femmes ? Ces trois lignes directrices sont examinées par des artistes et penseurs qui s’intéressent à la création au féminin, en France, en Belgique et dans certains pays du monde où la place de la femme suscite des récits nécessaire- ment empreints des théories du « deuxième sexe » (en référence à Simone de Beauvoir), du (ou des) féminisme(s), et du post-féminisme.

Ce numéro s’ouvre avec des articles théoriques sur une approche genrée de la création avec la philosophe Vinciane Despret 10, et les professeurs de littérature Clotilde Thouret et François Lecercle. Complétée par une étude sociologique de Raphaelle Doyon, « Singularités des parcours de femmes en art dramatique et mécanismes du « plafond de verre » 11, « Quelques notes sur le genre » proposées par Antoine Laubin, ainsi qu’un article de Souria Sahli-Grandi, qui aborde cette question de manière extrême en s’intéressant à la création théâtrale au féminin en Algérie, nous espérons tisser quelques passerelles avec la situation actuelle.

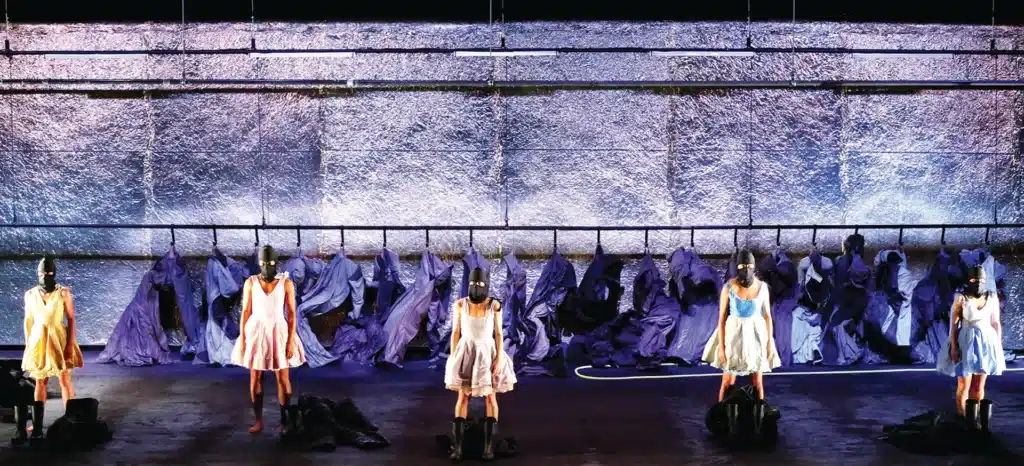

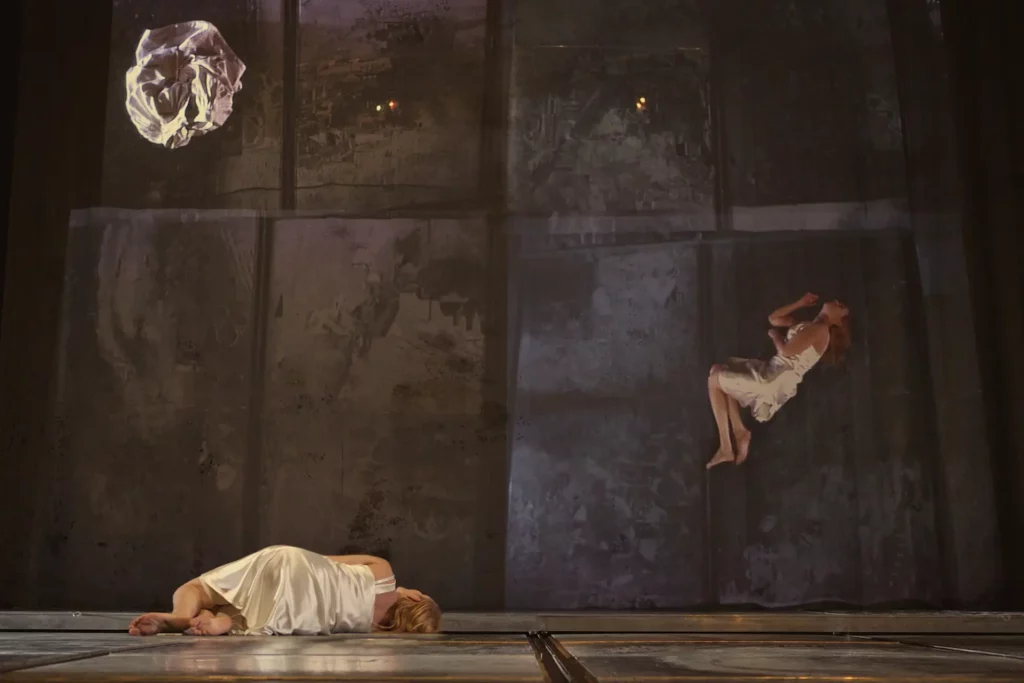

« Que font les femmes à la pensée et à l’art ? » – interroge Vinciane Despret. « Le développement du théâtre et la conquête de sa place dans la société devra aussi passer par elles » – suggère Clotilde Thouret. « Mettre en scène pour une femme est un combat », affirme Christine Letailleur, tandis que Maëlle Poésy et Chloé Dabert disent surtout ne pas vouloir être réduites à/par leur identité féminine. Artiste ou femme avant tout ? Est-ce forcément contradictoire ? Les gestes artistiques de nombreuses metteuses en scène sont – volontairement ou pas – empreints de pensée féminine ou féministe. En témoignent de façons très variées Phia Ménard, Judith Depaule, Christiane Jatahy (Brésil), Selma Alaoui et Myriam Saduis (Belgique), Mahin Sadri et Afsaneh Mahian (Iran). Christophe Triau et Martial Poirson s’intéressent notamment à la représentation du corps féminin au théâtre. Nudité, objet de désir…, en analysant respectivement le travail de Camille Mutel, et Bad Little Bubble B par Laurent Bazin, ils lèvent le voile sur l’idée du beau et du corps-objet d’exhibition 12, tandis que Laurence Van Goethem brosse les portraits de trois « mythiques mystiques » italiennes, Ermanna Montanari, Emma Dante, Marta Cuscunà. 13

Lucien Jedwab, ancien correcteur en chef du Monde, nous instruit quant à lui sur « Les mots pour LA dire ». José-Manuel Gonçalves, actuel directeur du Cenquatre-Paris, souligne l’importance – et non l’obligation – du facteur féminin dans la composition d’une équipe et d’une programmation. 14 Enfin, une synthèse de la Rencontre publique du 8 mars 2016 au Centre Wallonie-Bruxelles vous est proposée ici (partiellement en version papier et intégralement en ligne), en attendant de poursuivre la réflexion au Festival d’Avignon 15 , avec Maëlle Poésy, Cornélia Rainer (Autriche) et Anne-Cécile Vandalem (Belgique), à qui nous sommes heureux de consacrer un dossier dans ce numéro.

- « Le premier film féministe de Depardon », propos recueillis par Florence Aubenas, Le Monde daté du 27 avril 2016. ↩︎

- Thomas Sotinel, « Un reporter sur le front de la guerre des sexes », à propos du documentaire de Depardon, Le Monde daté du 27 avril 2016. ↩︎

- Un Lieu . soi, nouvelle traduction du livre de Virginia Woolf par Marie Darrieussecq, Éd. Denoël, 2016. ↩︎

- Marie Darrieussecq, Lib.ration, 10 avril 2006. ↩︎

- « La Femme invisible », enquête de Stéphanie Binet et Clarisse Fabre, Le Monde daté du 13 avril 2016. ↩︎

- Voir les études chiffrées du ministère de la Culture et de la SACD en France. ↩︎

- « Quelle place pour les femmes dans les métiers de la culture en Belgique ? » Alphabeta Magazine a mené l’enquête et livré ses résultats au cours d’une discussion organisée dans le cadre du Ladyfest Bruxelles, le 19 mars 2016. https://storify.com/alphabetamag/quelle-place-pour-les-femmes-dans-les-me-tiers-de‑l ↩︎

- Voir notamment deux N° d’Outre Scène, Revue du TNS (rédaction en chef : Anne-Françoise Benhamou) : « Metteuse en scène, Le théâtre a‑t-il un genre ? », N°9, mai 2007 ; « Contemporaines ? Rôles féminins dans le théâtre d’aujourd’hui », n°12 (mai 2011). ↩︎

- Voir Revue Jeu : « Nouveaux Territoires féministes », N°156, 2015 ; « Théâtre-femmes », N°66, 1993, Montréal. ↩︎

- Vinciane Despret, Isabelle Stengers (philosophes) : Les faiseuses d’histoires, que font les femmes à la pensée ?, Les Empêcheurs de penser en rond, Éd. La Découverte, 2011. ↩︎

- Résumé : « Nous présentons les résultats d’une enquête sur les trajectoires professionnelles des artistes femmes, interprètes ou metteuses en scène, diplômées de trois écoles nationales de la région Île de France. Si les femmes forment un vivier important dans les formations et sur le marché du travail, elles sont sous-représentées dans les postes à responsabilités. Comment, dans un monde du théâtre largement dominé par les esthétiques naturalistes et les textes de répertoire (qui offrent des rôles plus importants aux hommes qu’aux femmes), s’installent des inégalités de genre à différentes étapes du parcours : formation, insertion professionnelle, reconnaissance par les pairs du changement de statut (de comédienne ou d’assistante, à metteuse en scène), accès aux moyens de production et de diffusion. » Merci au collectif H/F. À consulter sur le site : www.alternativestheatrales.be ↩︎

- Voir entre autres : Le Sexe et l’effroi, Pascal Quignard, Gallimard, et Une esthétique de l’outrage ?(Dir. Jean-Marc Lachaud et Olivier Neveux), L’Harmattan. ↩︎

- L’article sur Marta Cuscunà est à consulter sur le blog d’Alternatives Théâtrales, ainsi que l’entretien

avec Émilie Delorme (directrice de l’Académie du Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence) conduit par Leyli Daryoush. http://blog.alternativestheatrales.be/ ↩︎ - À consulter sur : www.alternativestheatrales.be ↩︎

- Rencontre publique : Écriture et création au féminin #2 - Alternatives théâtrales / Ateliers de la Pensée, Festival d’Avignon, 11/07/16 à 15h. ↩︎