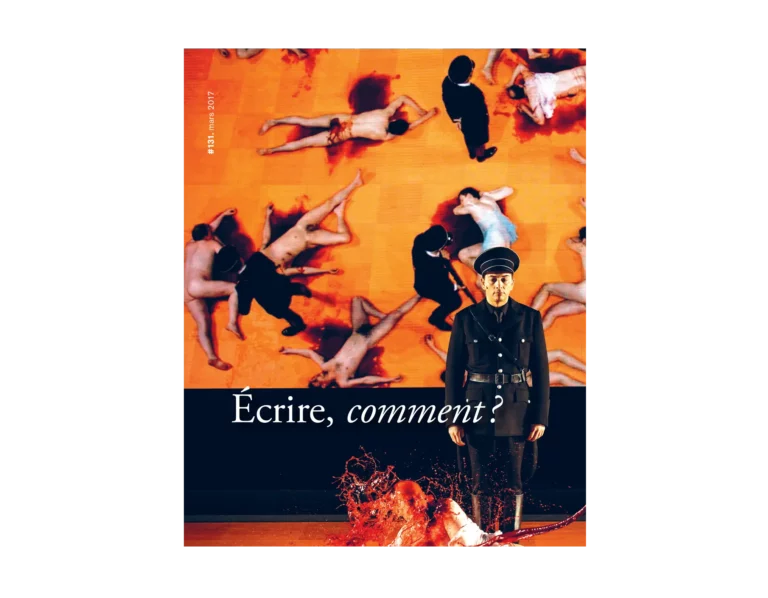

Le Suisse Milo Rau fait grand bruit avec une forme très singulière de « théâtre d’investigation ». Il ne recule ni devant la reproduction aussi littérale que possible d’événements historiques, ni devant l’interprétation radicale de l’historicité, de la réalité et de la représentation. Nous examinerons ici trois stratégies que Rau et ses acteurs emploient pour forcer l’accès du spectateur au réel.

On entend souvent dire que la nouvelle génération de dramaturges documentaires se distingue de ses prédécesseurs en faisant s’estomper de diverses manières sur scène la frontière entre fait et fiction.1 Le travail de Rabih Mroué, Thomas Bellinck, Rimini Protokoll ou Christophe Schlingensief est loin de l’ambition positiviste des dramaturges documentaires du canon théâtral moderne, tels qu’Erwin Piscator ou Peter Weiss. Ces dramaturges d’inspiration marxiste ont utilisé le théâtre documentaire pour dévoiler une réalité censée disparaître derrière la mascarade idéologique entretenue par détenteurs et dynamiques de pouvoir.

La nouvelle génération ne souscrit plus à la conviction selon laquelle le théâtre peut, depuis une position extérieure critique, montrer une réalité « plus réelle » ou « plus objective » que celle que nous renvoient les médias ou l’instruction. Elle emploie précisément le théâtre pour problématiser la négociation permanente entre la réalité et ses représentations inéluctables (par les médias, la technologie, l’historiographie ou la politique). Elle s’inspire de la déconstruction de concepts tels que vérité, historicité et connaissance.

Le pionnier du film documentaire John Grierson affirma dès les années 1930 que le documentaire est toujours un « traitement créatif de la réalité ». Mais, du fait d’évolutions récentes, le théâtre documentaire devient une pratique toujours plus hétérogène et autoréflexive, où les questions de contenu sont étroitement liées à des questions de forme.2

Le dramaturge, cinéaste et écrivain suisse Milo Rau occupe dans ce domaine une position très particulière. Conformément à la tradition de la pratique du théâtre documentaire, chacun de ses projets est précédé d’un long parcours, où le processus de création artistique s’entremêle avec la recherche sociologique, historiographique ou journalistique.

Théâtre d’investigation, tel est le terme par lequel Rau désigne parfois ses projets. Le nom dont il a baptisé en 2007 sa maison de production, International Institute of Political Murder (IIPM ; Institut international du meurtre politique), non seulement indique un intérêt pour le contenu, mais montre aussi l’intention de revendiquer une zone frontière entre pratique artistique et académique. La rigueur scientifique est associée à une recherche formelle appuyée des stratégies performatives qui distendent les formes classiques du théâtre documentaire.

Notons que Rau, contrairement à de nombreux collègues de sa génération faisant du théâtre documentaire, indique explicitement vouloir se rattacher à un système de représentation décrié depuis l’avant-garde historique – condamné dans la tradition moderniste, démantelé par les postmodernes : le réalisme. Sans hésiter, il qualifie parfois sa forme théâtrale de néo-réaliste. Le terme « néo » est important, car il suggère la répétitivité. Le travail de Milo Rau est porté par la conviction que l’accès à la réalité provient de répétitions, d’imitations fictives ou de duplications.

Ce texte analyse trois stratégies de la poétique théâtrale néo-réaliste de l’IIPM. Même si elles ne sont mises en œuvre que dans certains projets, ces stratégies débouchent sur des motifs philosophiques et politiques que l’on retrouve dans la plupart des autres projets de Rau. Dans les stratégies performatives qu’il utilise pour interroger le monde, sa conception de la place du théâtre dans ce monde apparaît en effet clairement.

Réinterprétation