« Ensuite, nous serons spectateurs (enfin) du dénouement – inscrit dans l’ironie même du théâtre – de notre longue prestation publique, et Transquinquennal interprètera l’oubli. »

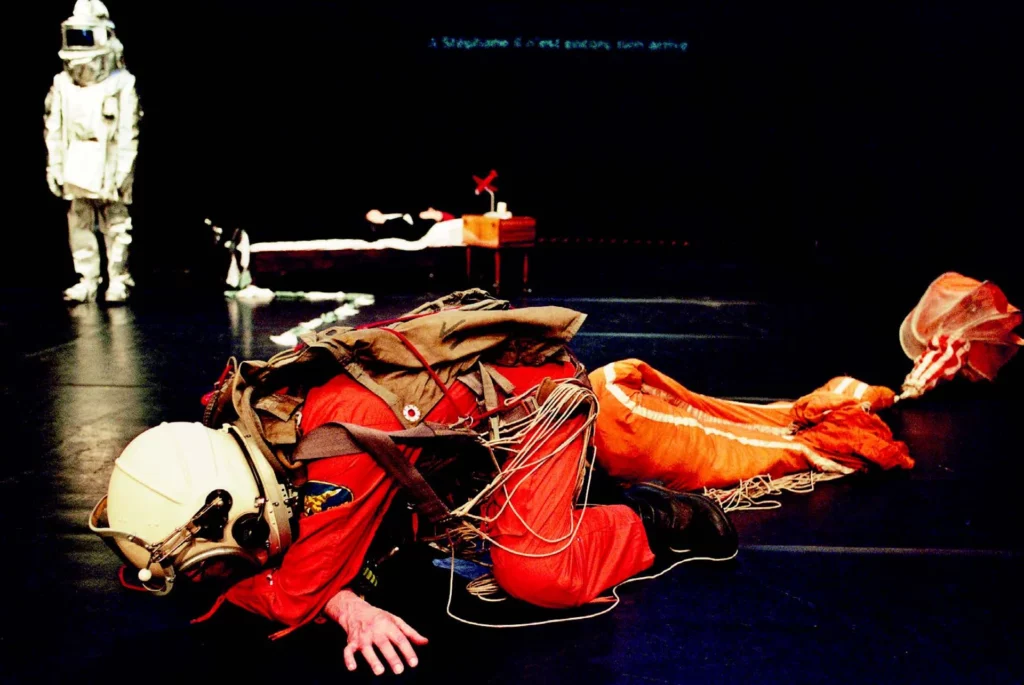

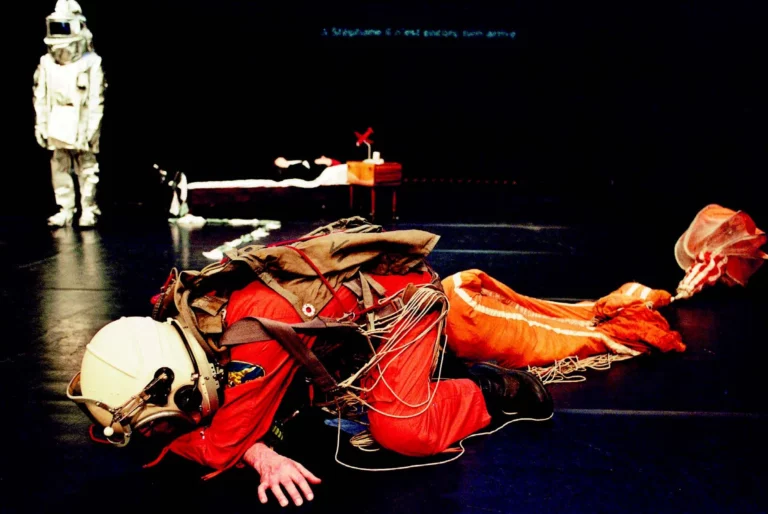

Transquinquennal

Une fois n’est pas coutume, commençons par la fin, la fin de l’histoire. Dans le cas du groupe théâtral Transquinquennal, on ne brise aucun suspens, puisqu’ils ont eux-mêmes annoncé, au jour près, la disparition de leur collectif. Le 1er janvier 2023, soit après 33 ans d’existence et 44 créations au compteur actuel – les chiffres sont un art, décidément– les membres de l’association la mettront en « liquidation » et renonceront à la précieuse mémoire de leur répertoire, des dizaines de spectacles qu’ils ont toujours tenu à jouer le plus longtemps possible.

La décision de Transquinquennal est à l’évidence une euthanasie théâtrale, comme il n’en existe pas beaucoup dans l’histoire du théâtre. Derrière le mythe de l’artiste qui se retire au sommet de son art (avec en général un retour, programmé ou non), rares sont ceux qui ont le courage du retrait. Le passé nous enseigne que des générations entières n’ont pas voulu ou pas su « passer la main » – une expression qui dit si justement que dans les contrées du service public, le théâtre appartient au public, et non à ceux qui l’habitent, de manière éphémère, et finissent dans la mémoire collective.

La force de cette décision est qu’elle n’est pas simplement politique, elle est essentiellement artistique, ou plus exactement elle articule avec beaucoup de finesse l’institution et la création. Le projet de mettre un terme au collectif s’est en effet pensé et déployé dans la demande officielle d’un « contrat programme 2018 – 2022 » auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la communauté francophone de Belgique, où ils annoncent, dès les premières lignes, que ce sera la dernière. Il faut préciser ici que par éthique publique, toutes les demandes de subventions et les projets de la compagnie sont publiées et en libre accès. Une pratique impensable en France, où cette « transparence » serait vécue comme un crime de lèse-majesté républicaine !

La programmation de l’arrêt de la vie, négocié avec la logique administrative, n’en reste pas moins, d’abord, un geste artistique, tendu sur cinq ans par un groupe de créateurs. Chacune des cinq années du plan, comme une tragédie classique, est structurée et nourrie par un thème porteur. Chercheurs tout terrain, résolument transdisciplinaires, les transquinquennaux se sont emparés des travaux de la psychiatre Elizabeth Kübler-Ross, pionnière dans le champ des soins palliatifs, qui a déterminé « cinq phases du deuil », à la suite de l’annonce d’une issue fatale : le déni, la colère, le marchandage, la dépression, l’acceptation. Suivant leurs principes de travail, ils vont faire de ces mots – un par an – des leviers dramaturgiques qui vont stimuler un travail de laboratoire, un programme de médiation et une stratégie de créations, comme autant de modalités du travail de deuil, face à ce qui bientôt ne sera plus, sinon dans les souvenirs de ceux qui ont fait œuvre, acteurs et spectateurs réunis dans cette tâche.

En décidant de liquider leur aventure, les membres de Transquinquennal font ce qu’ils ont finalement toujours fait : désobéir aux normes et déjouer les règles en vigueur dans le monde du théâtre. Chacun des fondateurs aurait pu s’engager dans la voie dominante, et rassurante, tracé par la modernité théâtrale, soit comme acteur, soit comme metteur en scène, auteur ou encore tous les autres métiers d’un art fondé sur le geste d’obéissance d’un groupe à la figure du metteur en scène, celui auquel chacun de ceux qui le composent a remis son pouvoir artistique de décision.