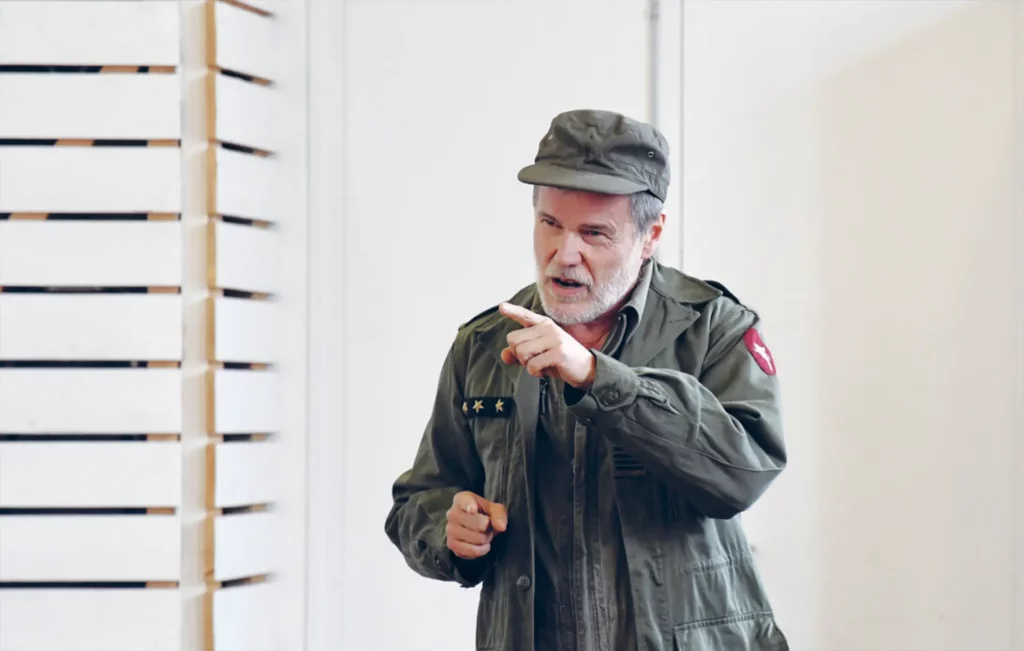

Auteur et acteur, formé à la Rue Blanche (Ensatt), Philippe Vincenot participe à l’aventure artistique de « L’Attroupement », fondé par Denis Guénoun, avec Patrick Le Mauff et Laurent Verceletto. Il collabore avec Wladyslaw Znorko (Cosmos Kolej), Christian Schiaretti ou Grégoire Ingold. Il joue actuellement en tournée dans le ciné-spectacle Dans la peau de Don Quichotte (La Cordonnerie).

CHANTAL HURRAULT

Vous participez depuis plusieurs années aux Dialogues de Platon, l’Hippias Majeur, Lakhès et le premier livre de La République, que Grégoire Ingold présente notamment dans le milieu scolaire. Sa mise en scène fait le choix de la simplicité, épure l’artifice, pour mettre en valeur la dialectique propre à Platon. Jusqu’où cette matière philosophique induit-elle selon vous un type de théâtralité particulier ?

PHILIPPE VINCENOT

J’ai commencé il y a sept ou huit ans, mais cela fait une vingtaine d’années que Grégoire Ingold travaille sur ce sujet. Il en fait un geste citoyen, selon des formats différents, intimistes ici ou grand public comme le magnifique feuilleton philosophique sur La République qu’il a présenté avec Valérie Dréville en 2015 au Festival d’Avignon et qui brassait des élèves de l’Erac et des amateurs.

En ce qui concerne ces Dialogues, pour la plupart joués à deux comédiens, nous les avons présentés dans des théâtres, dans la rue lors de festivals, mais le plus enthousiasmant reste les séances dans les collèges et les lycées. Nous disons le texte mot pour mot, légèrement adapté par Grégoire qui a élagué les digressions. Il y a toujours une étape introductive. Le terme de « philosophie » a été énoncé avant notre venue par leur professeur et nous contextualisons très simplement qui est Platon et son disciple Socrate, comment il a fondé – en homme de théâtre – une académie et écrit ces dialogues à l’intention de ses élèves. Ses dialogues étaient-ils destinés à être lus seul, à haute voix, devant les autres ? Toujours est-il que ce travail nous conduit à sortir du mode du représenté et à faire entendre aujourd’hui cette pensée à ceux qui sont là, comme l’étaient les élèves de l’Académie. Le rapport théâtre/philosophie y est particulier puisque les Dialogues sont conçus de façon pédagogique. Grégoire a eu l’idée habile d’une adresse directe au sein d’une forme minimale radicale. La question du représenté est secondaire, on sort des codes d’interprétation traditionnels, ce sont moins les personnages qui importent que la pensée qui s’organise entre eux. L’unique geste scénographique est la disposition en bifrontal ou en quadrifrontal, qui rappelle un odéon, un de ces cirques antiques où l’on peut se parler d’une travée à l’autre… L’acteur peut s’asseoir à côté des gens, sur les mêmes chaises, les prendre immédiatement à partie. Il n’y a donc pas de théâtralité à proprement parler, hormis le vague manteau que l’on endosse en guise de signalétique et le fait que l’on s’adresse aux spectateurs de la même façon que des hommes de l’époque, en – 500 à Athènes.