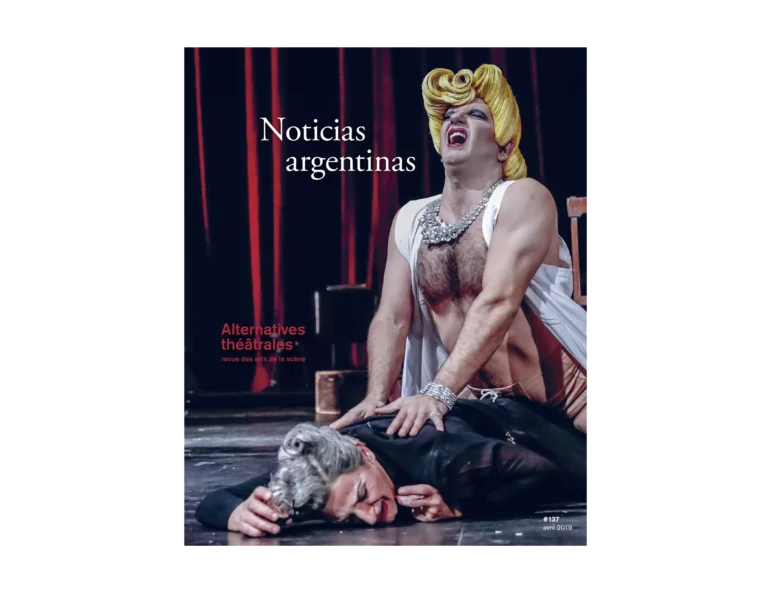

À l’occasion de la sortie du #137 d’Alternatives Théâtrales, « Noticias Argentinas », le dramaturge du KVS, originaire de Buenos Aires, nous livre son carnet de route au cœur du FIBA en janvier 2019. Par Gerardo Salinas et traduit de l’espagnol par Benoît Hennaut.

À la fin des années 1990, j’ai quitté Buenos Aires pour m’installer en Belgique. J’y suis depuis retourné régulièrement et y ai même travaillé. Cependant, ma visite au cours de la douzième édition du Festival International de Buenos Aires (FIBA) avait quelques particularités. En premier lieu, 2019 marque le 20e anniversaire de mon départ, et pour un Argentin, revenir après 20 ans, cela a un goût de Carlos Gardel, l’archétype portègne et son tango Volver. Deuxièmement, je voyageais cette fois en vue de l’organisation d’une semaine d’arts de la scène latino-américains à Bruxelles, que je prépare avec des partenaires d’Argentine, d’Uruguay, du Brésil et du Chili. Il s’agit du festival Próximamente, qui se tiendra en novembre 2019, et qui est co-programmé par 5 partenaires : Fundación Teatro a Mil au Chili, Instituto Nacional de Artes escénicas en Uruguay, Plataforma Argentina, Mostra Internacional de Teatro à Sao Paulo au Brésil, et le KVS à Bruxelles. Ce festival a l’intention de contextualiser et de montrer les dynamiques propres à la région. J’ai ainsi fait le voyage avec deux journalistes belges, Catherine Makereel du Soir, et Filip Tielens du Standaard, afin qu’ils expérimentent le territoire latino-américain avant de découvrir les compagnies invitées à Bruxelles.

Invité par le FIBA, et au cœur de ces dispositions mentales, je me suis attaché à observer l’état du théâtre à Buenos Aires dans le contexte d’une nouvelle crise économique.

Il n’est pas facile de raconter un festival comme le FIBA. J’ai tenté de m’en approcher à travers le filtre des thèmes qui m’intéressent et avec lesquels je travaille en Belgique. Une série de cartes postales et d’observations accumulées qui forment une mille-feuille de pâte feuilletée gorgé de dulce de leche…

La ville en forme la première couche, directement liée à la deuxième : les conditions de production du festival.

Buenos Aires est une des plus importantes cité-théâtre du monde. Chaque semaine, dans un entrelacs de théâtres les plus divers, qui va d’un des meilleurs opéras de la planète au salon d’un appartement, on présente pas loin de 400 pièces. La tradition est très importante, mais elle se traduit aussi dans une profonde diversité et dans beaucoup d’esprit punk.

Lorsque Catherine Makereel demanda au metteur en scène internationalement reconnu Federico León (dans son espace jardin de Zelaya, qui fut sa maison), ce qu’il pensait être typiquement argentin, il lui répondit : « la force des idées et la volonté que quelque chose se passe, peu importe l’adversité du contexte ». Aucune crise économique ni défaut d’appui officiel ne viendront s’interposer face à la volonté d’un créateur. Il existe une pulsion envers le travail coopératif, par nécessité et par identité.

Ce sont des caractéristiques qui peuvent s’appliquer au festival. Du fait de la récente dévaluation du peso, la valeur réelle du budget du FIBA s’est diluée en un laps de temps d’à peine six mois. En référence au dollar, les pesos valaient environ 60% de moins qu’au moment où le budget du festival fut arrêté. Il est évident qu’un festival international négocie la majeure partie de ses contrats dans une devise étrangère. De sorte que le programme international a été drastiquement réduit. Et le festival changea deux fois de dates. Ma propre expérience de directeur artistique de festival en Belgique me laisse imaginer là le pire cauchemar. Mais le FIBA a persévéré. Traditionnellement, le festival de Buenos Aires est situé au printemps [NdT : en automne pour l’Europe], et occupe une grande partie du mois d’octobre. Un autre facteur important était le calendrier des élections présidentielles prévues également en octobre 2019. Le devenir des institutions artistiques en Argentine est intiment lié à la politique ; elles sont très sensibles aux changements de trajectoire… La décision fut donc prise de programmer le festival en été 2019 [Ndt : soit l’hiver européen] afin de le protéger des allers-retours politiques. La seconde moitié de janvier s’imposa, bien qu’il s’agisse de longue tradition de la période du festival Santiago a Mil, au Chili. En janvier, Buenos Aires est humide et étouffante ; la ville se transforme quasiment en un désert urbain. Mais à cette occasion particulière, le FIBA a saisi l’occasion de programmer en synergie avec Santiago a Mil. En outre, la décision fut prise de faire monter la ville au front, et d’impliquer la scène alternative.

Le centre du festival s’est installé dans le quartier d’Abasto. C’est une zone en cours de gentrification, comptant encore sur une présence massive d’immigrants majoritairement péruviens, et abritant la plus ancienne communauté juive de la ville. Qui plus est, la zone est toujours habitée, dans ma mémoire du moins, d’un lieu comme le Babilonia (qui a disparu aujourd’hui), qui fut une salle emblématique de la scène alternative des années 1990, et qui vit défiler à l’époque beaucoup de noms qui forment aujourd’hui le mainstream d’un théâtre argentin de qualité : Alejandro Tantanian, Andrea Garrote, ou encore Rafael Spregelburd.

Deux projets ambitieux, gratuits et pluridisciplinaires ont été réalisés dans le quartier : le Maratón Abasto, et le Bombón Vecinal, un format né de la scène alternative et créé par Monina Bonelli et Cristian Scotton. Les deux projets combinaient des créations site specific et des productions plus traditionnelles en salle, des performances plus modestes, des concerts et des workshops. Au sein de ces parcours, et entre autres merveilles, j’ai pu voir la performance Sr. Woman et Lady Ray van Ring, avec les incroyables Mariela Portillo del Rayo, Carla Crespo et Guillerma Etkin. La fréquentation de ces événements fut massive, et permit de toucher un public moins habitué aux arts de la scène.

Les deux couches suivantes du mille-feuille (après la ville et les conditions de production) sont formées par la diversité et l’immigration.

La production scénique argentine est diversifiée, puissante. J’ai pu voir dans cette édition 2019 du FIBA Mi fiesta, écrite et interprétée par Mayra Bonard, une de mes héroïnes de la compagnie mythique de danse El Descueve, ainsi que Pundonor, écrit, dirigé et interprété par Andrea Garrote en collaboration avec Rafael Spregelburd. Ces deux pièces offrent la perspective de deux femmes quadragénaires, à partir de leur position sociale. Dans un monde artistique au sein duquel les perspectives tendent à être masculines, et les corps de femmes extrêmement jeunes, ce fut une vraie bouffée d’air frais. J’aimerais également souligner le travail de Marina Otero (qu’on verra au KVS en novembre dans le programme de Próximamente), qui dans 200 golpes de jamón serrano travaille la forme d’un biodrama [NdT : un style répandu à Buenos Aires, forme monologuée biographico-fictionnelle] avec Gustavo Garzón, un acteur de séries télé et du circuit théâtral commercial. Elle y expose la manière avec laquelle ces deux économies théâtrales, la commerciale et l’indépendante, traversent les corps et la réalité de ceux qui les fréquentent.

En dehors du programme officiel, j’ai eu l’occasion de me rendre à une répétition du légendaire Grupo Krapp (dont on verra le travail Rubios dans Próximamente), et j’ai enfin pu découvrir le travail plébiscité de Mariano Tenconi Blanco, Todo tendría sentido si no existiera la muerte. Sans oublier la très émouvante installation de Federico León, La última pellicula, dans laquelle on peut assister dans des parkings urbains à la projection du dernier film qui y fut montré alors qu’ils étaient encore des cinémas.

Un autre aspect de la diversité qu’il faut souligner est le fait que Buenos Aires est une ville faite de grands courants migratoires. Dans l’imaginaire et le récit communs, on distingue les migrations, principalement européennes, des 19e et 20e siècles, de la migration originaires des pays limitrophes, ou même de l’intérieur du pays. Les nouveaux processus migratoires comportent un potentiel narratif qui n’est que peu exploité. En ce sens, la pièce La velocidad de la luz m’a surpris par sa simplicité, son intégrité et l’importance de son propos. Il s’agit d’une création collective de la compagnie de Marco Canale, qui est en résidence à la Villa 31 (où villa signifie ici bidonville). Cette compagnie est composée, dans sa majorité, de femmes de plus de 60 ans originaires de l’immigration. Dans le groupe et dans la création s’entremêlent des Argentins d’origine paraguayenne, allemande, bolivienne, française, italienne, … On y parle l’espagnol mais aussi le guaraní, l’italien, l’aymara, l’italien ou l’allemand. C’est un joyau pour la construction de l’identité contemporaine, dans un temps marqué par l’intolérance et les discours xénophobes.

En ce sens, j’ai également retenu l’expérience menée par Vivi Tellas avec deux immigrants sénégalais, un nouveau groupe présent dans les rues de la ville, souvent mal connu et victime de violence institutionnelle.

Deux autres couches intéressantes du mille-feuille, étroitement collées l’une à l’autre, sont offertes par la politique et l’épique. Au Teatro 25 de Mayo, quelques minutes avant que ne commence le work in progress intitulé 80 de un minuto présenté par Rubén Sabbadini, survient une panne d’électricité. Le gradin était rempli de programmateurs internationaux. La compagnie décida de poursuivre. Sans lumière, et sans surtitrage. Ce geste laissa une impression forte dans toute l’assistance. En plus de souligner avec force les capacités performatives du groupe. Comme si cela avait été écrit d’avance, la lumière est revenue vers la fin de la représentation. Une démonstration épique très forte.

Il est évident, comme le souligna Lola Arias en réponse à Filip Tielen à propos de la possibilité de travailler sans moyens, « qu’il ne s’agit pas de romantiser la pauvreté ». C’est pourquoi cette couche épique doit s’articuler à la potentialité politique de la scène argentine. Il y a quelques années, celui qui était alors ministre de la Culture de la Ville de Buenos Aires et qui fut auparavant directeur du FIBA, Darío Loperfido, eut l’idée de mettre en doute le nombre de disparus de la dernière dictature argentine qu’avancent les associations de défense des droits de l’homme. C’était un acte fortuit de négationnisme qui fit de lui une persona non grata dans la plupart des vernissages et soirs de première, et qui finit par le pousser à la démission.

De la même façon, au sein du Théâtre San Martin, temple du théâtre argentin, un groupe important d’actrices s’associèrent sur scène à Thelma Fardin afin de dénoncer son viol voici dix ans par un acteur reconnu du théâtre lors d’une tournée, alors qu’elle avait 16 ans. Avec la même force, la majorité de la scène théâtrale milite en faveur de la promulgation de la « loi avortement ». Le signe de ralliement en faveur de la loi est reconnaissable dans les rues de Buenos Aires au port d’une étoffe verte. A l’occasion de nombreuses pièces, les actrices et acteurs viennent saluer le public en portant cette étoffe verte, en soutien à un avortement sûr, légal et gratuit.

Dans un positionnement fort en termes de genre, Pablo Rotemberg utilise uniquement la langue inclusive dans sa pièce La oscuridad cubrió la tierra. En espagnol, dans ce cas, les terminaisons –a du féminin et –o du masculin sont remplacées par un invariant en –e. Ainsi à la place de chicos et chicas (des garçons et des filles), on emploie chiques. C’est un choix qui provoque de violents débats avec les puristes de la langue, s’agissant d’une intervention aussi effective et radicale.

L’action politique ne se limite pas à la scène. Des organisations comme la plateforme LODO, le club culturel Matienzo, l’IMPA, la Scène politique, entre autres, questionnent l’organisation, la réglementation et le financement des arts. Il est important de noter que la législation actuelle qui régit les espaces culturels de Buenos Aires trouve son origine dans un mouvement venu de la base et porté par les associations culturelles et les artistes. Avec l’aide d’avocats, ils ont défini un projet de réglementation que la Ville de Buenos Aires a ensuite promulgué en loi.

Enfin, la touche finale de ce gâteau composite : l’Amérique latine est le futur. Si on examine la radiographie du corps d’un ouvrier qui dût toute sa vie porter de lourdes charges, la forme de son squelette habitué à ces tâches nous dévoilera ses activités passées, même si on en ignorait au départ la nature. Le squelette de l’Amérique latine est sa logistique, la connexion entre toutes ses parties. La structuration d’une économie postcoloniale nous révèle que ce squelette a été orienté vers une communication avec l’Europe et les États-Unis. Ceci est en train de changer. Au niveau culturel, programmateurs et directeurs de festivals régionaux se rencontrent et s’enrichissent de plus en plus au contact des uns et des autres. Le besoin d’un récit et d’une industrie développés au niveau de la région se fait sentir. La chose semble aller de soi parlant d’arts de la scène, mais les acteurs de terrain lui font prendre corps avec intensité. Sans tomber dans le romantisme de la pauvreté de moyens, la volonté d’y parvenir à tout prix pèse sur le tout. Les collaborations et les rapports au quotidien entre pays de la région sont de plus en fréquents et provoquent une contagion d’expériences, chaque zone se profilant avec sa propre identité.

En guise d’au revoir

Ces différentes couches de sens et la forme que prennent leurs relations sont difficiles à exprimer par un texte. Il n’y a peut-être pas autre chose à faire que suivre le conseil de Federico Irazábal, directeur artistique du FIBA : « Il faut venir pour le comprendre. » Aller ainsi à la rencontre de l’écosystème infini du théâtre argentin. Au-delà de la diversité, de la quantité et des différences formelles, les artistes argentins partagent une énergie débordante et un engagement total avec leur travail. Il y a là une rémanence de nos particularités locales et des difficultés de production. Mais je sens en eux une très grande conscience, un sentiment d’urgence exprimé dans chaque mot et dans chaque mouvement, une empreinte débarrassée de toute bureaucratie. C’est quelque chose qui me fascine et que je désire partager avec mon second foyer, la Belgique.