Un théâtre n’est pas qu’un édifice, mais sa porte d’entrée doit avoir une existence concrète. Ce fut très clair depuis le début du mandat d’Alejandro Tantanian (auteur, acteur, chanteur, régisseur, traducteur, metteur en scène, pédagogue et responsable de structures culturelles) comme directeur général et artistique du Teatro Cervantes début 2017. Il a voulu rendre immédiatement visible cet édifice fondé en 1921 et qui, pendant plus de dix ans, était caché derrière les échafaudages de l’avenue Córdoba, en plein centre de Buenos Aires.

Ce « monument de beauté à la gloire de l’art espagnol », comme l’avait souhaité le couple d’acteur María Guerrero et Fernando Díaz de Mendoza au moment d’en commander la construction, reproduit le style des couvents, chapelles et palais emblématiques d’Espagne. Pour des raisons financières, cinq ans plus tard, en 1926, le théâtre a rejoint le patrimoine de l’État, devenant le seul théâtre national du pays. Jusqu’à aujourd’ hui.

À partir de là, toutes les directions se sont confrontées au même paradoxe : un théâtre national argentin dont le nom rend hommage à un auteur du siècle d’or espagnol. À « Teatro Cervantes » s’est ajoutée aujourd’ hui l’appellation « Teatro Nacional Argentino ». Ceci implique de repenser la filiation de cet espace sur beaucoup d’aspects. Déconstruire la nomenclature tout en tâchant de conserver ce qu’il a été, puisque dans ce reflet gît toute l’histoire de l’édifice, ces manières hétéroclites de concevoir le théâtre local à partir de l’institution elle-même.

La ligne graphique en bleu clair, rouge, sable et noir – et ses déclinaisons dans toutes les affiches des pièces, les livres, les brochures, les bibles et les campagnes publicitaires, avec ses lettres inclinées à la manière de l’avant-garde russe, le tout conçu par le designer Martín Gorricho – figure comme une déclaration de principe pour tous ceux qui en passent désormais la porte : « Dans ce lieu, nous relevons le défi d’un théâtre qui pense le pays auquel il appartient. Un théâtre qui soit une caisse de résonance des conflits esthétiques et sociaux du présent. » Le geste promettait déjà la qualité, l’excellence et la continuité que la programmation (34 productions qui ont réuni sur la même période des artistes comme Rafael Spregelburd, Marilú Marini, Ricardo Bartís, Federico León, Alejandra Flechner, Romina Paula, Mirta Busnelli…) a confirmées après un an de gestion de la part de Tantanian, accompagné d’une équipe pluridisciplinaire formée par Oria Puppo, Rubén Szuchmacher, Ariel Farace, Carlos Gamerro y Gabriela Massuh.

La transformation du théâtre a été radicale. Cela ne s’est pas produit du jour au lendemain, mais d’une pièce à l’autre, d’un artiste au suivant : un engagement artistique et politique s’est progressivement incarné. Qu’est-ce qu’un théâtre national ? Que devrait-il être ? « Le théâtre qui se fait dans le pays ou qui est pertinent pour ce pays et qui peut contribuer à agiter ou transformer le pays, […] qui se propose de devenir la maison des artistes vivants, un lieu où ils puissent travailler à partir de l’expérimentation, le défi, le risque et l’erreur… », affirmait Tantanian lors de la conférence de presse inaugurale de son mandat. Un espace identifiable avec une esthétique concrète, loin d’une posture solennelle, sur laquelle s’appuyer pour fonder des propositions nouvelles. Des œuvres pour les Argentins vivants. Des auteurs vivants. Des programmateurs vivants. Des spectateurs vivants.

Des risques et autres entêtements : porter à la scène des auteurs vierges du théâtre national

Un des points forts de la programmation de la première saison a été d’y inclure dès le début des auteurs emblématiques de l’idiosyncrasie théâtrale argentine, auparavant ignorés par cette institution : le marathon de lectures du grand Eduardo « Tato » Pavlovsky, qui a ouvert une aire de liberté au cours des années 1980, la décennie la plus agitée de notre pays ; Rafael Spregelburd et la clôture de son Heptalogie de Hieronymus Bosch, sept pièces écrites de 1996 à 2008 à partir des sept péchés capitaux ; trois œuvres de Copi, auteur excessif, tirées de sa période la plus politique par son implication militante au Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire ; un laboratoire de création avec Ricardo Bartís, le metteur en scène le plus exigeant du « théâtre alternatif » (comme il le définit lui-même, en opposition au théâtre commercial ou institutionnel).

La première étape a été cette Intégrale Pavlovsky, qui a provoqué une sorte d’exorcisme. Les vers politiques du dramaturge, éparpillés dans tous les recoins du théâtre, invoquant ses personnages et aussi « Tato » lui-même et sa gestuelle énorme, comme acte inaugural. Ce fut la meilleure manière de fonder une nouvelle ère : de 11 h à 23 h, toute la voracité scénique de Pavlovsky ancrée dans les poumons de plus de 90 artistes, le théâtre occupé dans tous ses espaces. Littéralement. Des spectateurs conquis devant le sortilège de la parole proférée dans les grandes salles mais aussi dans les espaces de répétition, les loges, la cantine, les couloirs. On n’avait jamais vu ça auparavant : une colonne interminable de personnes venant voir ce qui se passait là, de tous âges, les rideaux de scène imprimés dans le fond des yeux.

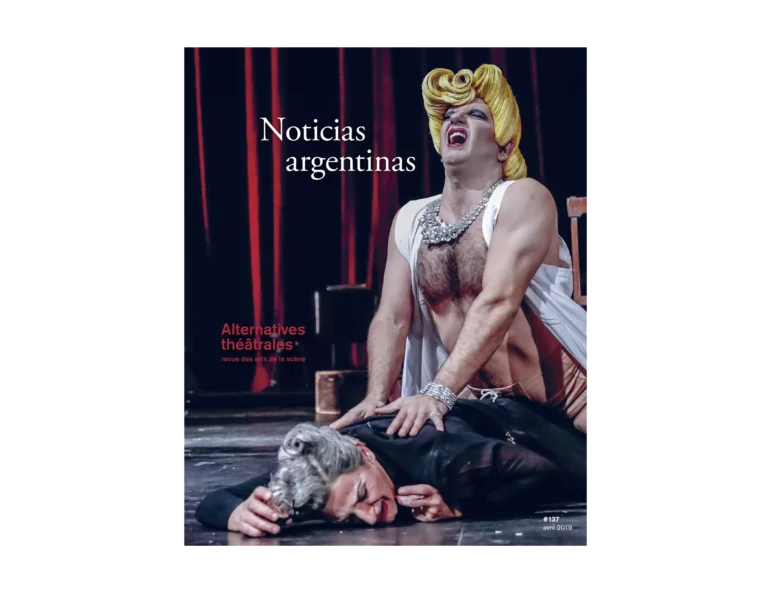

Écrite en 2008, L’Entêtement a attendu dix ans avant d’être mise en scène dans le pays qui lui avait pourtant accordé le Prix National d’écriture dramatique. La dernière des sept œuvres qui forment la débordante Heptalogie de Rafael Spregelburd a ouvert la saison : un mélodrame baroque démesuré de plus de trois heures, avec treize acteurs en constante agitation. Un risque artistique de cette envergure est exactement ce que le théâtre commercial ne peut se permettre, et ce que le théâtre indépendant n’a pas les moyens d’affronter. Référence du théâtre indépendant avec un ensemble important de pièces aussi intelligentes que délirantes, L’Entêtement est une histoire démente qui se décline en trois parties, traitant de la turbulente stratégie de refondation de la propriété terrienne pendant la guerre civile espagnole, avec d’innombrables trames simultanées et conflictuelles dignes de Spregelburd, à la manière d’une réalité parallèle. Une scénographie tournante permet de montrer, selon le moment, l’endroit et l’envers, le public et le privé, l’intime et l’extérieur. Comme avec Bosch, il ne s’agit pas de savoir seulement qui raconte l’histoire mais aussi d’où on la regarde, pour compléter l’œuvre.