Les relations entre le théâtre et la politique en Amérique latine au cours du xxe siècle ont été non seulement fécondes mais ont fortement favorisé les constructions de subjectivités, voire influencé les transformations socio- politiques. C’est pourquoi les processus de création sont intéressants à étudier pour comprendre les transformations des imaginaires et des identités sociales. Tout un capital symbolique se déploie en effet dans les expériences scéniques, et influence les discours et les pratiques sociales et politiques. Les étudier nous fait découvrir les poétiques à l’œuvre dans le domaine des arts, et leurs relations politiques et sociales.

Cet article met en relief certains événements esthético-politiques centraux des arts de la scène dans l’histoire récente argentine, quand ils se révèlent paradigmatiques dans leur manière d’affecter le politique. Il s’agit de proposer une approche du théâtre et de la performance en Argentine ces dernières décennies sur base d’un panorama qui permette de poursuivre la réflexion sur les modes d’intervention ou d’occupation de l’espace public, de construction de discours, de formation d’espaces de réception, corporalités, citoyenneté, liens sociaux, etc.

Dans l’histoire récente argentine, on identifie trois périodes pendant lesquelles les relations entre les sphères artistique et politique s’intensifient et influencent les transformations sociales et scéniques :

- la transition démocratique (1980/1983 – 1989) à la suite de la dernière dictature civile et militaire (1976 – 1983)

- la « crise de 2001 »

- le changement de cap politique intervenu en 2015.

La transition démocratique (1983 – 1989)

La scène de Buenos Aires dans les années 1980, caractérisée par l’explosion de l’underground et par l’éclatement corporel et expansif associé à l’ouverture démocratique, n’a pas émergé du jour au lendemain le 10 décembre 1983, lorsque le président démocratiquement élu, Raúl R. Alfonsín, prit le pouvoir. Elle n’est pas non plus déconnectée de la période de dictature qui prit fin officiellement ce jour-là. Les historiens ne sont pas d’accord entre eux sur le moment précis du début ou de la fin de la transition vers la démocratie, mais il n’y a aucun doute sur le fait qu’il s’agit d’une période gorgée de dilemmes et de négociations, qui courut jusqu’ à la fin des années 1980. Sur le plan culturel, la transition démocratique argentine (comme ses contemporaines, initiées par la movida espagnole) fut caractérisée par l’explosion de formes hybrides, hétérogènes et coexistantes, liées aux célébrations des libertés retrouvées. La multiplication d’espaces, de fêtes ou de modalités inclusives et non normatives démontre à cette époque la nécessité de se réapproprier la vie démocratique, de générer de nouvelles formes de participation citoyenne et de construire de nouvelles identités politiques.

Si nous nous arrêtons un moment sur le collectif La Organización Negra, dirigé par Manuel Hermelo et Pichón Baldinu, nous pouvons examiner rétrospectivement les différents moments de cette décennie. Comme le rappelle María Laura González, « La Negra » fut, dans un premier temps, le « trouble-fête » qui, en pleine effervescence démocratique, réalisait des actions dans l’espace public pour provoquer les passants, leur rappelant les problèmes encore irrésolus de la société. Leurs premières performances apparurent au début de la démocratie (1984 – 1985) et comptaient des interventions dans l’espace public qui alignaient des morts, des fusillés, des spectres, des corps abîmés, un corps de mannequin à tête de cochon, des sauvetages en civière, des vomissements sur les pare-brise des voitures arrêtées aux feux rouges… Un univers qui signalait avec insistance que le passé obscur et sinistre était toujours présent, au beau milieu de la fête. L’intention de ces expériences éphémères était de choquer, de perturber le passant, de la même manière que l’avaient fait certains collectifs quelques années auparavant, pendant le régime militaire, développant des expériences performatives ou liminales, activistes ou résistantes, de manière plus ou moins clandestine1. À partir de ces premières actions, La Negra traversa toute la décennie jusqu’à son avant-dernière expérience, LaTirolesa/Obelisco (1989), qui consistait à se jeter de l’Obélisque sans filet devant plus de 30 000 spectateurs, signifiant métaphoriquement un nouveau changement d’époque2.

Daniela Lucena et Gisela Laboureau donnent aux années 1980 l’image du collage. Techniquement, un collage est la juxtaposition d’éléments qui composent un tout dont l’observation se révèle fragmentaire. Le monde culturel des années 1980 s’expose en effet comme multiple, pluriel, ouvert en tous sens. Performances, expositions d’art, expériences théâtrales, journées d’improvisation ou de photographie, récitals, toute pratique déborde des limites des disciplines traditionnelles, sous des formes coopératives et dans de nouveaux lieux emblématiques nommés Parakultural, Cemento, Einstein, Paladium…

Parmi les facteurs qui permettaient cette interaction collective, Lucena et Laboureau relèvent en premier lieu la contrainte économique : face à la pénurie de ressources, la réalisation d’une expérience ne devient possible qu’avec la collaboration d’un groupe de personnes. D’autre part, ces auteurs signalent aussi l’internalisation de la censure. La référence constante de ces artistes ou habitués des lieux nocturnes aux fermetures, détentions ou incarcérations, démontre que ces initiatives étaient menées en considérant encore la potentialité d’un système répressif face auquel l’action collective pouvait constituer une tactique de protection.

Les difficultés paraissaient ainsi se transformer en une stimulation créative. La peur de la censure devenait une raison de se rencontrer, et le défaut de ressources se muait en une esthétique de la précarité. À travers des procédés de déconstruction, de démontage, d’altération des formes classiques de représentation, d’interaction entre les corps et les travestissements, des expériences fugaces pouvaient être vécues, créant de multiples esthétiques du trash, du déchet.

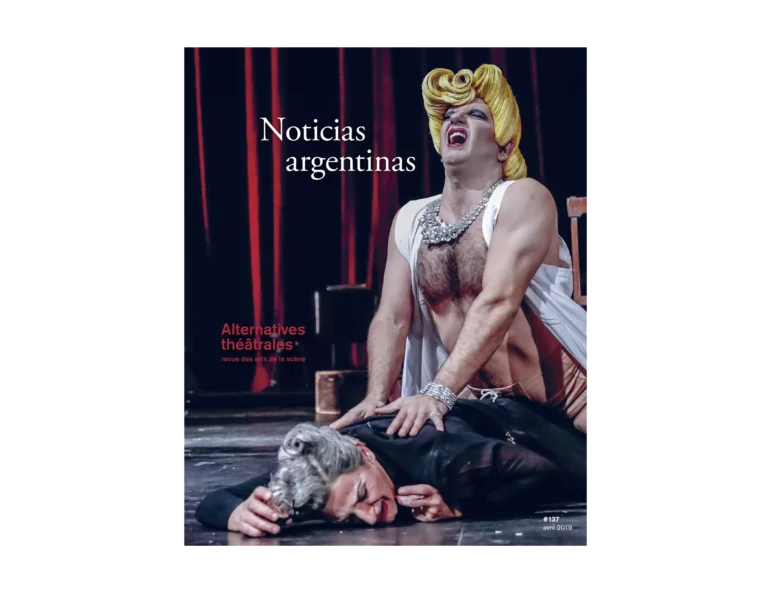

Batato Barea est un des exemples les plus radicaux en matière de défi lancé aux normes de genre, tant sexuelles que littéraires, dénaturalisant l’hétéronormativité et les formes traditionnelles de représentation. Formé à diverses techniques théâtrales, Batato Barea fit partie des groupes les plus importants de l’underde Buenos Aires, comme Los peinados Yoli et El Clú del Claun, intégrant le premier et fondant le second en 1984. À mesure que progressaient les années 1980, sa désobéissance aux normes de genre se manifestait dans une pratique travestie toujours plus soulignée, et ses performances, solos ou collectives, exposaient la nécessité de chercher de nouveaux langages esthétiques. Vers la fin des années 1980, il se qualifiait de « clown travesti littéraire ». Il proposait d’effacer littéralement les limites entre vie et performance, devenant une véritable figure de la scène under, jusqu’ à ce qu’il meure du sida en 1991.

« Apolitiques », les années 1990 ?

- Sur les actions développées par le TIT (« Taller de Investigaciones Teatrales », « Atelier de Recherches théâtrales »), La Escuela de Mimo Contemporáneo y Teatro Participativo (L’école de mime contemporain et de théâtre participatif), coordonnée par Alberto Sava, ou encore La Compañía Argentina de Mimo(La Compagnie argentine du mime), entre autres, voir Verzero, 2012, 2016a, 2016b. ↩︎

- NdT : L’Obélisque est un monument emblématique de Buenos Aires, son icône verticale. Construite en 1936 afin de célébrer le 400e anniversaire de la fondation de la ville, elle est située sur la Plaza de la República, à l’intersection des Avenues Corrientes et 9 de Julio. Avec ses 67,5 mètres de haut, elle domine la ville et en est devenue un emblème, autant qu’un lieu de rassemblement symbolique à diverses occasions. Dans le spectacle évoqué ici, les performeurs étaient tenus par un système d’élastiques qui leur permettait littéralement de parcourir sur leur hauteur les quatre faces du monument. ↩︎

- NdT : Fils et Filles pour l’Identité et la Justice, contre l’Oubli et le Silence. L’acronyme Hijos étant lui-même le mot signifiant « enfants ». Ce mouvement, toujours actif aujourd’ hui, fut créé en 1996 par des enfants de victimes de la dernière dictature ; il continue de revendiquer la justice, et la poursuite voire la dénonciation des oppresseurs, tortionnaires ou génocidaires non inquiétés. ↩︎

- NdT : Littéralement, Groupe d’Art de la Rue. ↩︎

- NdT : corral désigne autant l’enclos des bovins que le poulailler domestique. Muni d’un diminutif et appliqué à la société entière, le mot reflète bien la valeur dépréciative et péjorative d’un sentiment d’enfermement. ↩︎

- NdT : Pratique de protestation initiée en France au début du xixe siècle et qu’on nomme parfois « casserolades ». ↩︎

- Citons Res o no Res, à Mataderos ; Matemurga, à Villa Crespo ; Alma Mate, à Flores ; Los Pompapetriyasos, à Parque Patricios ; Los Villurqueros, à Villa Urquiza ; El Épico à Floresta ; ou encore Patricios Unido de Pie, à Patricios (province de Buenos Aires). ↩︎

- Les Grands-mères de la Place de Mai, comme elles se définissent sur leur site web : « est une organisation non gouvernementale créée en 1977 dont l’objectif est de localiser et de restituer à leurs familles légitimes tous les enfants disparus lors de la dernière dictature militaire argentine. » (https://www.abuelas.org.ar/abuelas/historia‑9. Consulté le 19 avril 2018). Les « Abuelas » sont des mères dont les fils et les filles ont disparu et qui ont des petits-enfants nés en captivité, ou disparus en même temps que leurs parents, qui ont été confisqués par le régime de la dernière dictature civile et militaire (et confiés à d’autres familles). On estime leur nombre à environ 500 sur la période. À ce stade, 126 ont été identifiés. Les « abuelas » cherchent aujourd’hui aussi leurs arrière-petits-enfants. (NdT : cette association est très proche d’une autre aussi célèbre, les Madres de la Plaza de Mayo,qui s’est constituée de son côté sur base de la revendication des mères à retrouver et à rendre justice à leurs enfants disparus, dès 1976 – 1977 également, perpétuant depuis leur origine le symbole de leur ronde silencieuse tous les jeudis sur la célèbre place de Buenos Aires, la tête ornée du non moins célèbre fichu blanc.) ↩︎

- On citera entre autres : Colectivo Fin de UN MundO, Escena Política, Foro de Danza en Acción, Teatro Independiente Monotributista, Proyecto Squatters Contrapublicidad, Asamblea de Cultura y Derechos Humanos (ex Asamblea Lopérfido Renuncia Ya), Asamblea Audiovisual (en défense de l’Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales

-INCAA), Red Federal de Afectadxs (RFA), Colectivo Dominio Público, Colectivo Alegría, Compañía de Funciones Patrióticas, Emergentes Comunicación, Ni una menos, F.A.C.C. (Fuerza Artística de Choque Comunicativo), Colectivo Artístico Intersticial, Mujeres Públicas y Serigrafistas Queer (source : DIAETP). ↩︎