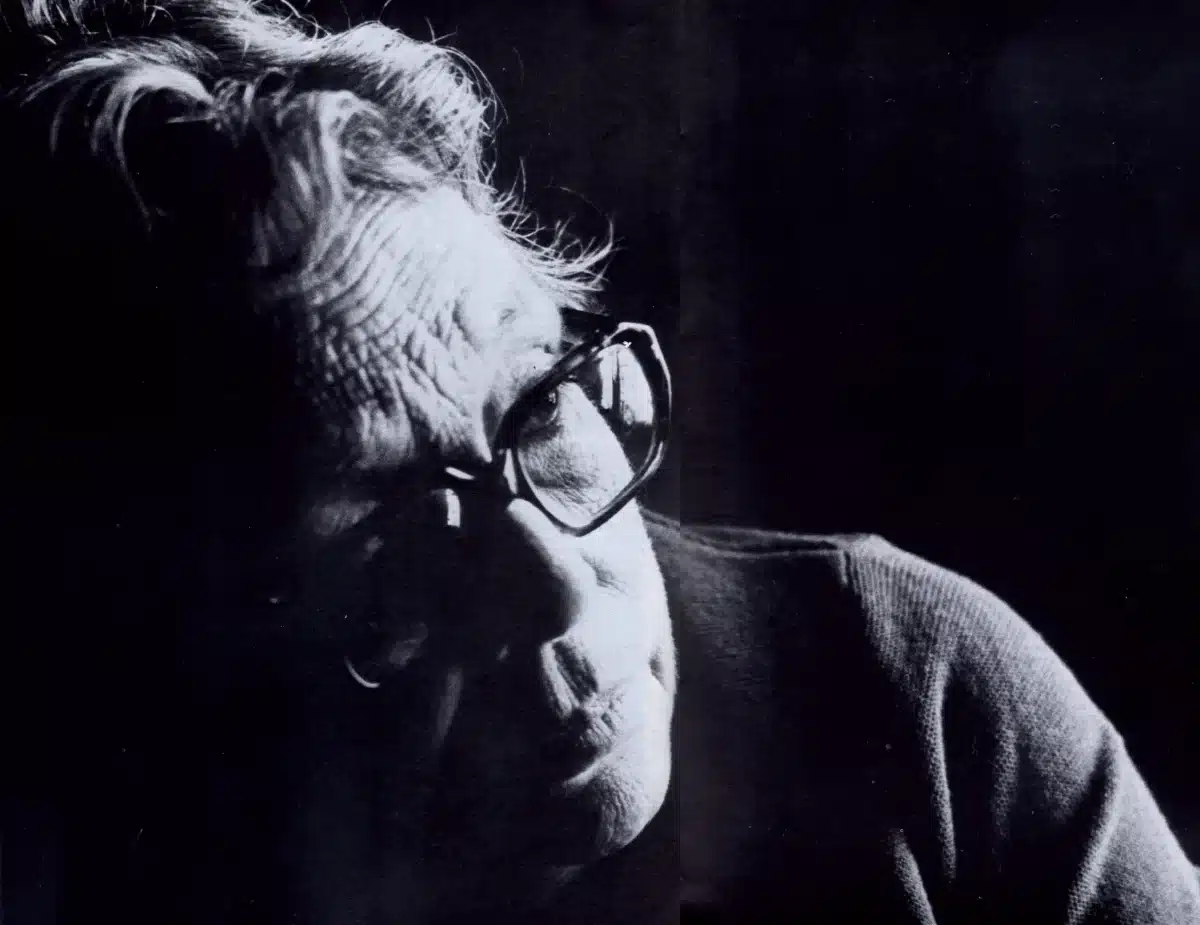

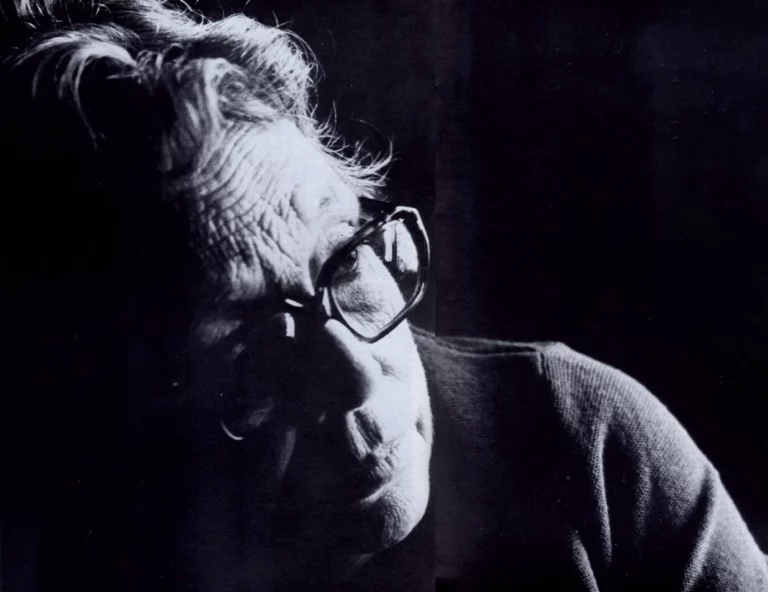

C’était à Bruxelles, en mars 81, Jacques Ledoux et la Cinémathèque royale de Belgique avaient organisé une rétrospective des films de Marguerite Duras. En sa présence. Elle est venue avec Yann Andréa. Elle est descendue à l’Astoria, rue Royale. Une fin d’après-midi, entre deux films, nous avons parlé. Dans l’atmosphère feutrée du hall et du bar. Dans ce climat ouaté des hôtels de qualité, un peu viscontiens. Des familles silencieuses et bien élevées s’attardaient après les agapes du déjeuner. Des petites filles qui s’ennuyaient d’être trop sages trop longtemps couraient entre les tables sans oser faire du bruit. L’une d’elles a monté ses gammes. D’une manière maladroite et grêle. Nous l’avons regardée et elle est partie, confuse, aussi rose que sa robe. Nous avons commandé du « blanc de blanc » bien frais. Il y avait des fleurs et des maîtres d’hôtel. Le lieu était devenu quelque chose qui ressemblait à Marguerite Duras. À ce qu’elle écrit et dit, transformé par l’alchimie d’une présence.

Je n’ai pas essayé ni voulu recomposer l’entretien mais au contraire le laisser dans l’ordre de la conversation avec les mots répétés, la logique du parlé et laisser venir les choses comme elles se sont dites.

Jacqueline Aubenas : Pourquoi et comment êtes-vous venue au cinéma ? Est-ce par dégoût en voyant ce que les autres réalisateurs avaient fait de vos livres ?

Marguerite Duras : Oui, je l’ai dit et ça reste complètement vrai. Oui.

J. A. : Le cinéma implique une technique et beaucoup d’argent. Comment avez-vous abordé ces problèmes ?

M. D. : J’ai pris la fille de Dassin pour faire La Musica et Dassin m’a donné de l’argent de la compagnie « United Artists ». C’est comme cela que j’ai commencé. Après je suis passée par le C.N.C.. Tout simplement. C’est comme cela que j’ai pu faire cinq ou six films. Et puis je me suis trouvée devant un fait nouveau : je n’avais plus de scénario. Le camion a été à demi improvisé. Le texte faisait six pages. Ce n’était donc plus possible de le présenter comme scénario avec découpage technique, etc. J’ai commencé, là, à prendre de l’argent où je le trouvais… Et il s’est toujours trouvé des gens pour m’en donner.

J. A. : C’est le miracle Duras ?

M. D. : C’est le miracle.

J. A. : À voir défiler vos génériques, on a l’impression d’une connivence, d’une complicité. Il y a toujours les mêmes gens. Vous vous entourez d’une équipe, et déjà à ce niveau-là vous faites un cinéma d’amour.

M. D. : C’est un problème d’ailleurs. Quand je dois changer d’équipe pour moi c’est tragique. J’ai toujours très peur de ne pas m’habituer aux nouvelles personnes. Jusqu’à présent cela est arrivé rarement et je m’en suis sortie.

J. A. : Les gens vous attendent, répondent à votre appel, sont autour de vous ?

M. D. : Oui. Personne n’a de contrat. Un jour on m’a fait un contrat que je n’ai pas lu, à la dernière minute pour pouvoir demander l’autorisation de tourner. Je me demande si le personnel technique a un contrat. Je ne crois pas. ll ne faut pas le dire, peut-être. La caméra si, je m’en souviens en a un. Mais les gens sont arrivés pour rien.

J. A : Pour vous ?

M. D. : Oui pour voir ce que c’était que tourner avec Duras parce que ça les intrigue.

J. A. : Êtes-vous heureuse pendant le tournage ?

M. D. : Je suis un peu au supplice. Et je suis heureuse aussi. Je suis au supplice parce qu’il ne faut pas que je dépense des plans, de la

pellicule pour rien. Pour Agatha, j’ai une heure et demie et j’arrive même pas à une heure vingt-cinq. Donc il me manque un peu. Mais je m’aperçois avec horreur qu’il y a 4 à 5 % de perte, de plans qui ne sont pas utilisables.

J. A. : Mais ce n’est rien !

M. D. : Je sais, je sais que ce n’est rien du tout. Mais pour moi cela représente ce que c’est : le temps utile plus 4 %. Quatre minutes sur cent minutes perdues. Avec les claps, cinq peut-être.

J. A. : À vous entendre, vous rendez scandaleux le gaspillage de certaines productions…

M. D. : Mais je le ressens comme cela. Je ressens…

J. A. : Comme une certaine indécence ?

M. D. : Oui. Je ne sais pas comment dire… J’ai peur d’être… Oui… C’est plus proche de l’indécence. Quelque chose comme une sorte de honte. Pour qui se prend-on lorsqu’on se permet de dépenser un milliard pour un film… surtout pour faire les navets que fait par exemple T… Qui croit-il être… Rien du tout mais intelligent. Des gens connus ont fait des articles. ll y a eu toute une machinerie en route. Quand on est une femme c’est un peu plus difficile mais il y a autre chose qui joue.

J. A. : N’avez-vous pas bénéficié d’une mafia femme ?

M. D. : Non.

J. A. : Mais votre cinéma est arrivé historiquement à point ?

M. D. : Oui. J’ai toujours eu ce sentiment, toujours. Je ne le cherche pas mais je l’ai… d’être tout à fait contemporaine… de mon temps… presque de le devancer. Et de le faire naturellement, comme si le vouloir le détruirait. Je pense que c’est simplement parce que je fais ce que je désire faire.

J. A. : Les choses vous rejoignent ?

M. D. : C’est-à-dire, si vous faites ce qui a été fait, si vous partez d’une imitation, d’un plagiat, vous êtes forcément en retard puisque le modèle est avant vous. C’est mathématique. Les gens qui font du Duras vont dater.

J. A. : Cette imitation vous exaspère-t-elle ?

M. D. : Non. Je l’ignore.

Yann Andréa : C’est inévitable. Il y a les gens qui créent et d’autres qui suivent.

M. D. : Je me souviens d’avoir ici, à Knokke-le-Zoute, après Hiroshima, vu un film sur le Japon. C’était trois ou quatre ans après Hiroshima. ll s’agissait d’une Française au Japon, je ne savais pas ce qu’elle y faisait, mais elle couchait avec un Japonais. Ils passaient la nuit ensemble, ils se parlaient. Je me disais que les gens allaient s’apercevoir de quelque chose… Un plagiat éhonté quand même. Rien du tout. Je ne savais plus où me mettre vraiment. J’étais embêtée pour la personne qui avait fait le film. Ils couchaient sur une natte… il y avait une lumière oblique… comme ça, une Française et un jeune Japonais. Il est très rare quand je lis un texte que je m’aperçoive d’une influence. Dernièrement, j’ai lu le livre d’une amie que j’aime beaucoup, très chère. Et bien elle l’a donné chez Gallimard. Et Gallimard m’a donné le rapport. Moi je l’avais lu et je le trouvais très beau… et sur le rapport on disait que c’était du Duras de A à Z. Je ne l’ai pas vu du tout et je continue à croire que non. ll n’a pas été édité pour cela. Peut-être l’aurait-il été sans cela. Par exemple, Benoit Jacquot, son premier film, L’assassin musicien, il n’y a pas un article qui n’ait souligné qu’il avait été mon premier assistant et que, donc, il était complètement « sous influence ». Je ne l’ai pas vu et je continue à ne pas le voir. Je crois qu’il y a un abus là-dedans. Vous l’avez vu ?

J. A. : Non. Je connais Les Enfants dans le placard, un film raide qui ne prend pas.

M. D. : C’est peut-être parce qu’il n’avait pas la passion de son propre travail. On ne peut pas remplacer « ça ». Comme un manque de désir. C’est impossible, quoi qu’on fasse, de pallier à ce manque là. ll n’y a rien à faire, rien. Oui c’est ça qui manque chez Benoit… enfin dans son deuxième film parce que le premier est beau.

J. A. : Mais votre cinéma dès La musica est différent. Puis autour de votre trilogie il est devenu totalement autre.

M. D. : Je suis d’accord.