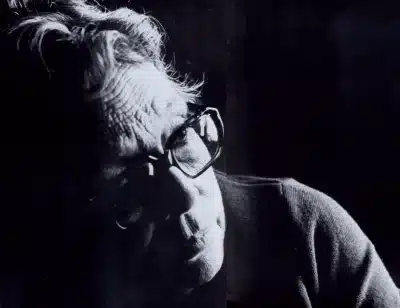

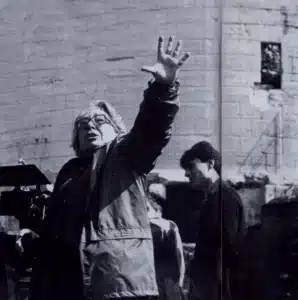

Le cinéma de Marguerite Duras pose beaucoup de questions. De toute évidence, c’est un cinéma qui rompt avec le cinéma courant et qui rompt de façon délibérée, souvent provocante. Ce n’est pas pour autant un cinéma expérimental. Il affirme une conception du cinéma qui, à en croire son auteur, est le vrai cinéma, « le cinéma différent ». Plus exactement, Marguerite Duras juge que presque tout le cinéma fait fausse route, qu’il répète depuis toujours un même cinéma, celui que demandent des spectateurs qu’il a abusivement formés, c’est-à-dire dévoyés. Cependant elle admet d’autres voies que celle qu’elle a choisie. Par exemple, elle admire les films de Bresson, Ordet de Dreyer, les films muets de Chaplin (“cette dimension du muet, on ne l’a jamais atteinte dans le parlant”).

D’autre part, Marguerite Duras est cinéaste et écrivain. Cas rare (Cocteau, Robbe-Grillet), si j’écarte les cinéastes, tel Eisenstein, qui ont d’abord écrit sur leur art.

Quelques-uns de ses écrits ont été “portés à l’écran” ‑comme on dit par d’autres, puis par elle-même ; mais d’autres écrits forment la structure même du film.

Marguerite Duras a plus d’une fois défini son propos. Peut-être ne l’a-t-elle jamais fait plus clairement que dans Les yeux verts, numéro spécial des Cahiers du Cinéma qu’elle a rédigé de bout en bout :

Quand je fais du cinéma, j’écris, j’écris sur l’image, sur ce qu’elle devrait représenter, sur mes doutes quant à sa nature. J’écris sur le sens qu’elle devrait avoir. Le choix de l’image qui se fait ensuite, c’est une conséquence de cet écrit. L’écrit du film-pour moi c’est le cinéma. En principe un script est fait pour un après ». Un texte, non. Ici, quant à moi, c’est le contraire.

Cependant cet idéal elle l’a atteint de façon différente selon les films.

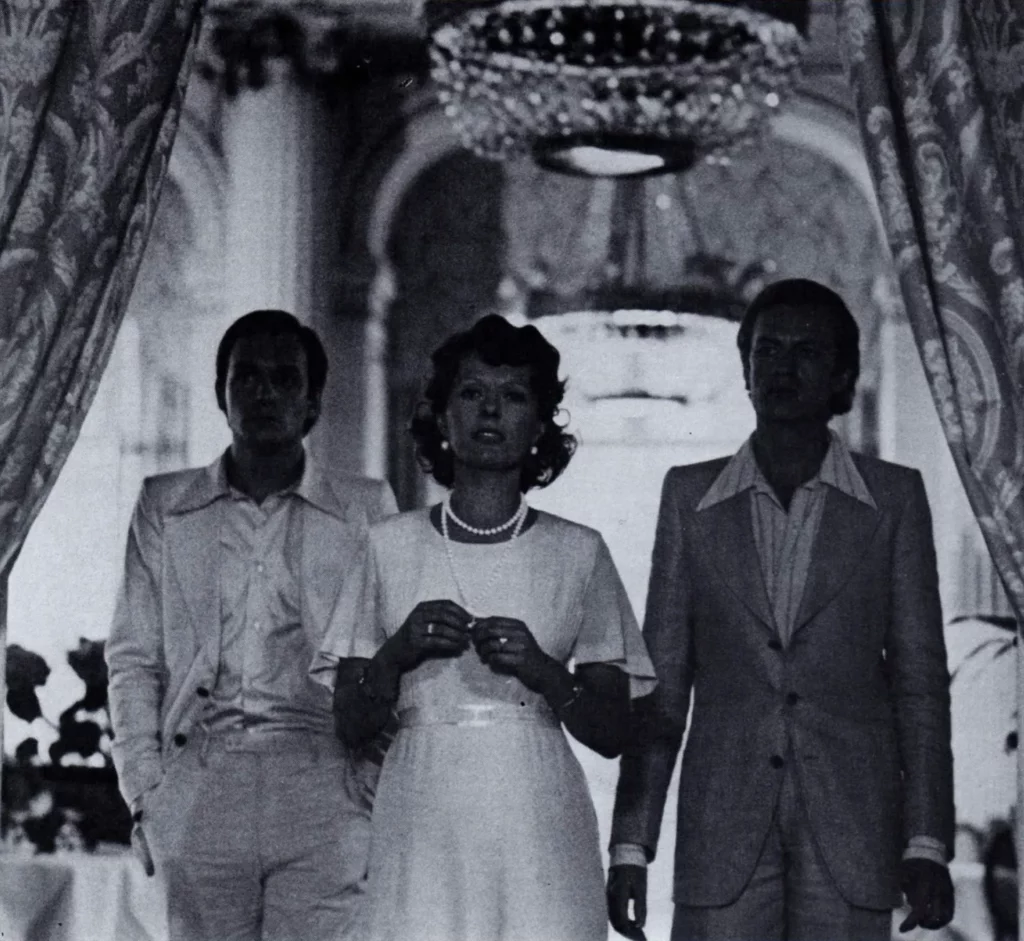

India song, que beaucoup considèrent comme l’œuvre la plus parfaite de Marguerite Duras, renvoie sans doute au roman intitulé Le vice-consul, mais ce n’en est pas l’adaptation cinématographique : c’est “un étage supplémentaire”. Tourné en 1975, le film se fonde, comme La femme du Gange, tourné en 1973, sur des voix extérieures au récit en l’occurence deux voix de femmes, deux voix d’hommes. Sauf exception, les personnages qui se trouvent dans le champ de la caméra ne parlent pas, je veux dire qu’ils n’ouvrent pas la bouche. Ce sont les voix off qui nous apprennent ce qu’ils disent. Ces voix de récitants ont une autre fonction. Comme le chœur antique, elles racontent ou elles décrivent.

Exemples.

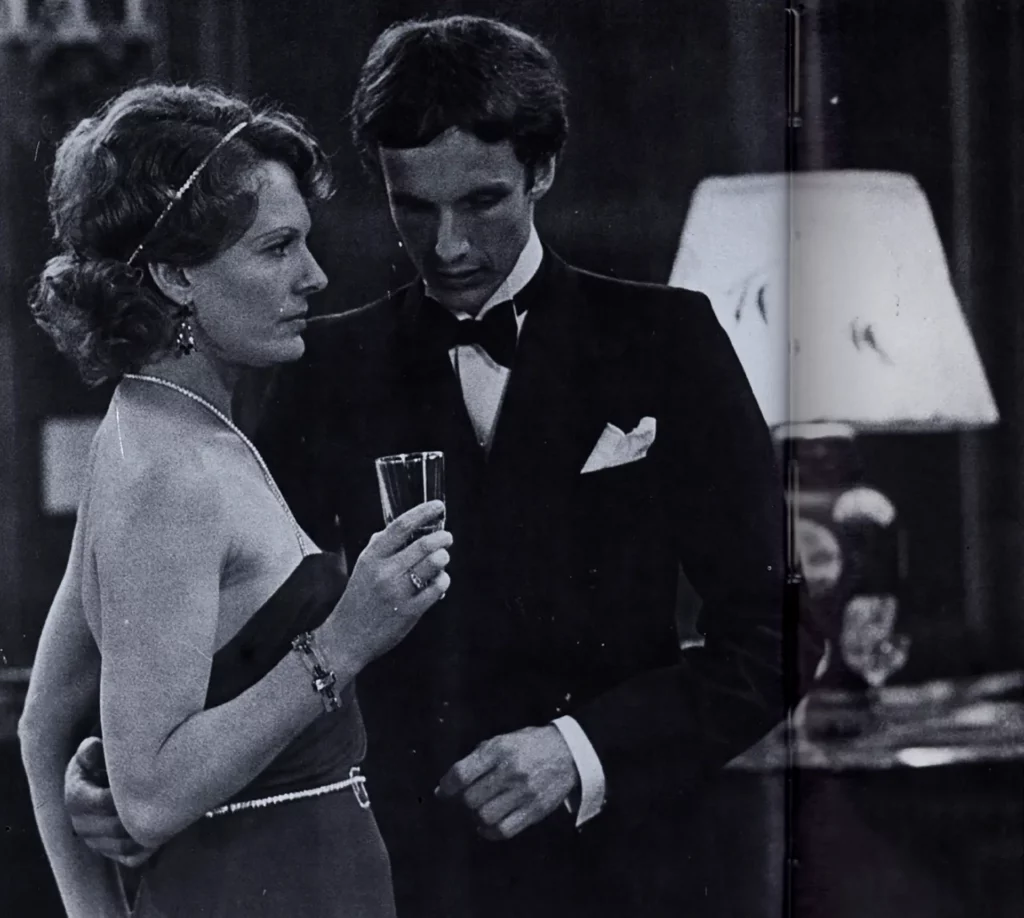

Anne-Marie StretterNous découvrons un vaste salon. Nous entendons presque incessamment ” un air d’entre les deux guerres “. Dansent Anne-Marie Stretter et Michael Richardson les amants (Delphine Seyrig et Mathieu Carrière).

Voix 1 : L’ambassade de France aux Indes…

Voix 2 : Oui.

Temps

Voix 1 : Cette rumeur, le Gange…?

Voix 2 : Oui.

Temps

Voix 1 : Cette lumière ?

Voix 2 : La mousson.

Voix 1 : …Aucun vent…

Voix 2 (continue): ...elle va crever vers le Bengale…

Voix 1 : Cette poussière ?

Voix 2 : Centre de Calcutta.

Silence

Voix 1 : Il y a comme une odeur de fleur…?

Voix 2 : La lèpre

Voix 2 : Je vous aime jusqu’à ne plus voir ne plus entendre. Mourir…

Ou encore. Nous voyons un parc, des courts de tennis et, contre un grillage, une bicyclette de femme. Surgit un homme habillé de blanc qui s’approche de la bicyclette.

Voix 1 : Les tennis, déserts…

Voix 2 : La bicyclette rouge d’Anne-Marie Stretter.

Silence

Voix 2 : … Vient chaque nuit…

Temps

Voix 1 : Le vice-consul de France à Lahore…

Voix 2 :

Silence

Oui.

… En disgrâce à Calcutta…

J’ai dit qu’il y a des exceptions au principe des voix off. Les conversations que nous entendons directement prennent sans faute un relief extraordinaire.

Par exemple, quand, dansant ensemble, le vice-consul et Anne-Marie Stretter se parlent d’une voix basse et violente. (Le vice-consul, c’est Michel Lonsdale).

V.-consul : Je n’avais pas besoin de vous inviter à danser pour vous connaître.

Et vous le savez

A.-M. S. : Je le sais.

Temps

V.-consul : Il est tout à fait inutile qu’on aille plus loin vous et moi. (Rire bref, terrible). Nous n’avons rien à nous dire. Nous sommes les mêmes.

Temps

A.-M. S. : Je crois ce que vous venez de dire.

V.-consul : Les histoires d’amour vous les vivez avec d’autres. Nous n’avons pas besoin de ça.

La voix du vice-consul se brise en un sanglot, elle se casse, il n’en est plus maître.

Je voulais connaître l’odeur de vos cheveux, c’est ce qui vous explique que je …

Cet entremêlement de voix intérieures et extérieures, de voix privilégiées, de voix secondes, de voix enfouies, d’autre part de discours directs et indirects va de pair avec la grande lenteur dans le déroulement des choses et la répétition de ces choses à divers niveaux ; il fonctionne comme le songe et comme la mémoire.

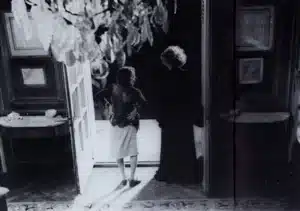

Et l’image ? Le film compte peu de plans ou il en donne l’impression. Disons qu’il comprend peu de lieux quand bien même ici et là il change les axes de vision. Cependant cette apparente pauvreté, jointe au chant d’India song et aux récitatifs du chœur, se traduit par son contraire. L’image offre bientôt une grande richesse : nous la lisons et la relisons sans nous lasser. Les personnages, eux, glissent tels des automates : lentes figures foraines que redouble parfois un miroir. Nous ne savons si l’histoire a lieu devant nous, si elle a eu lieu voici longtemps, si elle est révolue ou si elle ressuscite à l’infini comme celle que raconte L’invention de Morel (d’Adolfo Bioy Casarès). Nous sommes au cœur de l’émotion : cette émotion nous touche d’une main à la fois profonde et légère. Nous touchons à la plus extrême violence ‑au terrible cri du vice-consul- grâce à la douceur des voix qui l’entourent, grâce au chant de la pauvresse de Savannakhet. “Le vice-consul crie sur la place publique ce qui s’avoue tout bas.” Marguerite Duras pense non sans raison (comme elle l’observe dans un de ses entretiens avec Xavière Gauthier) qu’un couple qui ferait l’amour en scène c’est moins violent que si on vous dit quelqu’un que vous ne voyez pas : “ils sont en train de faire l’amour, là, tout à côté, là.”

India song, écrit Marguerite Duras, “se bâtira par le son et puis par la lumière.”

Son nom de Venise dans Calcutta désert, tourné en 1976, apporte la preuve par neuf que l’image et la parole sont tout à la fois liées et déliées.

Le film se sert intégralement de la bande son d’India song, mais il assemble d’autres images ou il les assemble autrement. C’est la même histoire et c’est une histoire différente. A la vérité, c’est l’histoire d’Anne-Marie Stretter sous son nom de jeune fille : Anna-Maria Guardi qui faisait de la musique à Venise.

Le camion (1977) opère un autre type de révolution. C’est, jusqu’à présent, le film le plus hardi de Marguerite Duras.

En premier lieu, il s’offre comme un projet de film, lequel à mesure devient un film. Cependant le principe d’une œuvre en train de se faire qui est l’œuvre même n’est pas nouveau : qu’on se souvienne de Paludes de Gide ou de Huit-et-demi de Fellini.