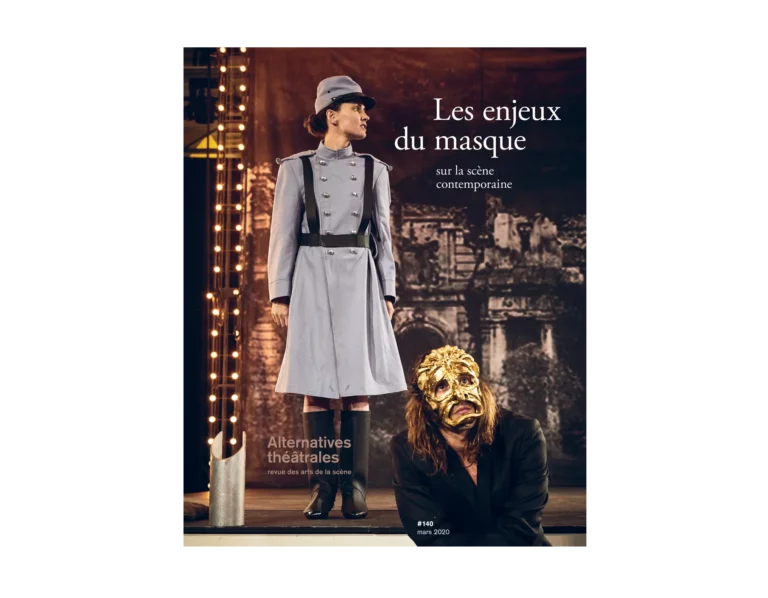

Le masque a été le vecteur de renouvellements esthétiques importants dans les arts du spectacle au xxe siècle, puis sa force utopique est retombée en même temps que s’effondraient dans nos sociétés les idéologies messianiques. Il semble que nous assistions aujourd’hui à des résurgences de sa présence en scène venant questionner l’homme et les pratiques artistiques. Ce numéro d’Alternatives théâtrales devrait permettre de faire le point sur ses usages sur nos scènes actuelles, où il apparaît parfois comme un accélérateur de théâtralité venant exalter les formes scéniques privilégiant la convention du jeu théâtral. Nous chercherons à repérer les tentatives de son renouvellement, souvent à la frontière des genres, dans ses relations avec la marionnette, le théâtre d’objet, la danse, la performance et plus largement le théâtre visuel. Nous resterons toutefois attentifs à ses racines profondes, qui le rattachent aux formes carnavalesques hybridées et plus largement aux pratiques rituelles et chercherons à comprendre les enjeux de ces nouveaux usages du masque à la scène au croisement de l’esthétique, de l’anthropologie et du politique.

Le masque induit un double déplacement : d’un côté, il permet d’incorporer ce qui est lointain et extérieur à soi : mettre un masque, c’est devenir l’autre, c’est accepter ce voyage très particulier qui nous amène à nous rapprocher de ce qui est étrange et étranger à nous-même, de tout ce qui est différent, déroutant, déconcertant, jusqu’au « monstrueux ». Masqué, nous acceptons d’épouser cette part dérangeante de ce qui est loin de nous. Mais le masque nous invite aussi à un autre déplacement : mettre dehors ce qui est à l’intérieur, donner forme à ce qui nous habite, à nos propres fantômes, et les tenir à distance par la force même du jeu.

La poétique du masque tient à tous ces déplacements, à ce devoir pour l’acteur d’aller dans les zones transfrontalières, de déjouer les limites entre masculin et féminin, jeunesse et vieillesse, humanité et animalité, réel et imaginaire… de les questionner et d’oser des hybridités inattendues, car aujourd’hui se posent avec acuité ces questions d’absence de démarcation, de limites floues, de perte de repères. Avec le masque, l’acteur doit toujours inventer un autre corps, métaphorique, où le symbolique a une place déterminante ; un corps ressenti comme un agent de transformation qui permet à l’acteur d’aller dans des zones où il n’a pas l’habitude d’aller normalement. Cette liberté offerte par le masque ouvre à tous les possibles. Elle est une source créative de premier plan pour un théâtre poétique privilégiant l’imaginaire.

Le masque permet aujourd’hui de décloisonner les genres, de mettre en contact des pratiques fermées sur elles-mêmes, de faire dialoguer les cultures et les formes théâtrales, d’ouvrir les frontières de l’espace et du temps. Ainsi la connaissance, sinon la pratique, des styles de jeu masqué traditionnels, en particulier asiatiques, permet à l’acteur de quitter l’exploration purement psychologique de l’homme pour célébrer de nouvelles noces entre le corps imaginatif, la musique et la danse, inséparables de l’art du masque. Il permet aussi de reconsidérer les liens entre le texte et le geste par toute une série de déplacements qui s’avèrent être des tremplins insoupçonnés pour le jeu de l’acteur ainsi que pour l’écriture scénique : décalage du visuel et du sonore, autonomie des gestes, importance des arrêts et des ruptures, musicalité du mouvement et du phrasé.

Notre objectif est donc dans ce dossier d’appréhender la manière qu’a le masque aujourd’hui de participer au renouveau des pratiques scéniques par une approche du réel qui crée transcendance, sublimation, déréalisation et mise à distance.

Dans une première partie, nous rassemblons des témoignages sur la force d’hybridation et de régénération du masque par la théâtralité qu’il apporte au plateau, sa capacité à éveiller « la musicalité de l’acteur », à permettre de rencontrer « la vérité dans la forme, l’organicité dans l’artificialité » – à travers des entretiens menés d’une part avec Duccio Bellugi-Vannuccini (Théâtre du Soleil) et d’autre part avec Omar Porras (Teatro Malandro). Nous revenons aussi, avec Olivier Py, sur la force dionysiaque du masque et sa puissance thaumaturgique, mais également sur l’esthétique d’un « jeu qui emporte » dont il est l’indéfectible supporter selon Satoshi Miyagi ; enfin sur le levier que représente ce medium pour Katrien van Beurden et Theatre Hotel Courage, la force de résilience et de survie qu’il impulse. Tous ces exemples, pris au théâtre, peuvent s’enrichir de la spécificité des apports que le masque permet en s’immisçant dans l’univers marionnettique, comme en témoigne l’analyse menée de « l’école polysémique » de Michel Laubu (Turak Théâtre) – et que nous pourrions prolonger avec le Blick Théâtre et Tro-heol, comme avec le Cirque Baroque de Christian Taguet en complicité avec Mauricio Celedón (Teatro del Silencio).

Dans une deuxième partie, nous observons que si le masque est un « accélérateur esthétique », il a aussi partie liée à « l’intime » et à « l’ailleurs ». Dans une visée épistémologique, ne pouvons-nous pas dire en effet que le masque est porteur de l’universel, à travers les archétypes de l’humain, dans un mouvement diastolique d’ouverture au monde, ce dont témoignent des anthropologues comme Clémence Mathieu et Philippe Charlier, mais est aussi un vecteur paradoxal de l’introspection, un puissant révélateur de notre intime humanité – si l’on en croit Claire Heggen et Leonor Canales ? Qu’il peut susciter une fascination trouble devant l’identité incertaine et énigmatique qu’il engendre – ce dont témoigne l’analyse de Nathalie Gauthard à travers les questionnements de la subculture Queer « à l’ère de l’Anthropocène » ?

En une troisième partie, nous approfondissons ce lien particulier du visage au masque, cet « autre en nous », « ce visage porté » capable de rendre « réversible l’identité », rigide ou argileux, voire fait de maquillage… Nous revenons sur la charge érotique du « masquage » telle que l’appréhendait Georges Bataille et que l’on voit parfois se décliner sur les scènes de la performance. Nous interrogeons plus largement cette multiplication de la présence d’un corps au visage effacé dans ce même champ de la danse-performance depuis les années 2000 – le masque s’inscrivant également au croisement des cultures dans le monde de plasticiens comme Olivier de Sagazan ou Christian Denisart, mais aussi de Josef Nadj, Alain Buffard, Christian Rizzo, Rachid Ouramdane, Sidi Labi Cherkaoui, Damien Jallet, Anna Halprin, Michel Lestréhan… Nous revenons sur ces corps dont « les têtes, les yeux, les nez et les bouches » sont « couverts, dissimulés, encapuchonnés ou masqués de quelques manières », de ces « masques sans visage » qui nous parlent de notre humanité via sa représentation acéphale.

Enfin, des carnets critiques nous permettent de rendre compte de l’importance de l’activité autour du masque menée par des « fondateurs et responsables de lieux », des « associations et festivals », à l’international, en écho aux actions soutenues des Créateurs de masque en France – et nous offrent aussi un florilège d’études de cas (de Steven Michel et Théo Mercier à Philippe Quesne en passant par le Théâtre Démodocos, la compagnie du Théâtre Agora, Ahmed revient de Didier Galas, ce fervent défenseur de la puissance du masque au plateau). Un tour d’horizon à 360° !