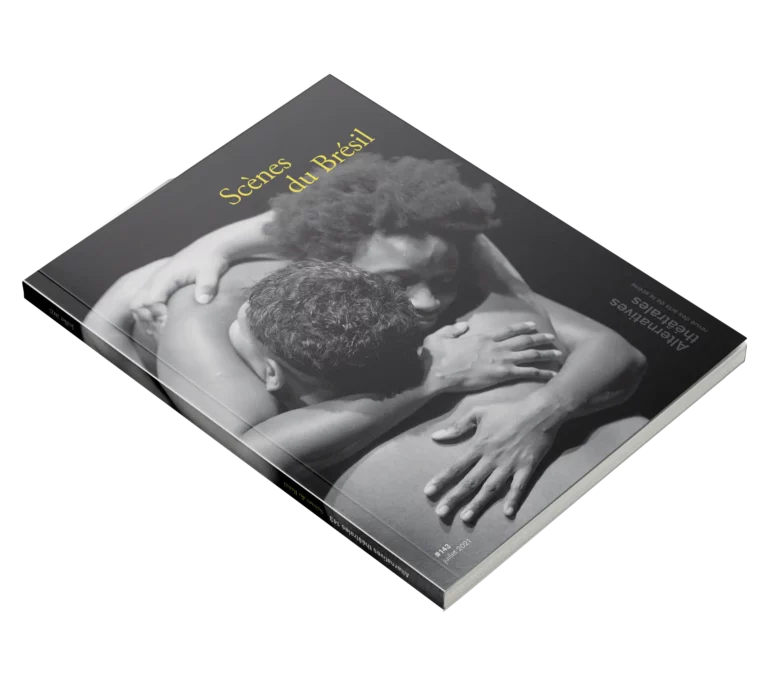

À la fin de l’année 2011, il y a presque dix ans, le chorégraphe Bruno Beltrão, l’un des fondateurs de la compagnie Grupo de Dança de Rua de Niterói, m’a invité à faire partie de l’équipe de création d’un spectacle, encore sans titre à l’époque, qui a abouti à CRACKz — Dança morta (CRACKz — Danse morte) dont la première mondiale eut lieu en mai 2013 au Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles). Ma participation à ce processus de création consistait à être présent toutes les semaines avec les membres de la compagnie pour mettre en parallèle la danse et la philosophie et concentrer les débats sur des questions liées à l’acte créateur, au binôme original-copie et à la relation entre art et technologie. J’avais déjà collaboré de façon ponctuelle avec Bruno et ses danseurs et j’admirais beaucoup son travail. La proposition de Bruno était cette fois-ci plus radicale et j’ai accepté volontiers de relever le défi. Ce texte fait le récit de cette expérience qui a duré environ 18 mois et qui a mis en coopération la danse urbaine de Bruno Beltrão et mon propre projet de recherche autour de la pop philosophie, avec la rue comme paradigme commun et comme horizon d’inspiration.

Pop-Lab (Laboratoire d’études de la pop philosophie)

Le Pop-Lab est un laboratoire de recherche transdisciplinaire autour de la philosophie, des arts et de la culture pop au Brésil. L’idée est de créer un espace permettant aux chercheurs et aux étudiants de différents domaines (philosophie, anthropologie du geste, sciences de l’éducation, histoire, muséologie, théâtre, cinéma, danse, etc.) de développer des recherches théoriques, d’organiser des événements scientifiques, de promouvoir des activités de vulgarisation et également de produire des « livrables » à caractère expérimental. Depuis 2006, le Pop-Lab établit un dialogue entre la philosophie et les langages contemporains qui impliquent corps, image et concepts, comme le théâtre, la danse, les arts dits de la performance et le cinéma.

Il convient de préciser que je n’ai pas inventé l’expression « pop philosophie » : je l’ai volée à Deleuze qui la mentionne très brièvement, sans la développer davantage, dans ses Dialogues avec Claire Parnet1 lorsqu’il évoque l’impératif d’inventer de nouvelles manières de lire et d’écrire en philosophie. Mon appropriation du terme a été guidée par une envie d’expérimenter les approches méthodologiques que Deleuze lui-même n’avait peut-être pas envisagées.

Un autre avertissement important : l’utilisation ici du terme « pop » n’a rien à voir avec son sens courant, présent dans les titres d’émissions télévisées brésiliennes telles que Super-Pop et qui se réfère à un divertissement à caractère superficiel, facile et purement commercial. L’idée, bien au contraire, est de réhabiliter le projet du mouvement « Pop Art » des années 1950, où le concept de « pop » était considéré comme quelque chose d’imaginatif, d’hybride, de rebelle, d’original, d’irrévérent, de critique et de joyeux.

Le but ultime de la « pop philosophie » serait de ne pas faire la distinction entre « haute culture » et « basseculture », ce qui entraînerait le refus d’un canon philosophique hiérarchique constitué de questions traitées philosophiquement et d’auteurs supposés incontournables. Je suis convaincu que la philosophie ne doit pas se limiter à la réflexion sur la question de la liberté ou de la vérité chez Descartes ou Kant, mais qu’elle peut et doit également aborder des questions comme le pouvoir dans l’utilisation d’une télécommande au sein d’une famille ou le déroulement éthico-politique d’une bande dessinée, d’un jeu vidéo ou d’une chanson funk.

La pop philosophie et la danse

La danse est étonnamment absente, à de rares exceptions près, des grands systèmes philosophiques. Platon en fait un bref éloge dans les Lois (Livre II, 654c-657c) où il la décrit comme un moyen d’honorer les dieux et d’éduquer le corps du citoyen au combat. Aristote consacre également quelques brefs mots dans la Poétique à la danse pour démontrer qu’elle a également une structure mimétique, représentant des personnages, des expériences et des actions à travers des gestes rythmiques (Livre I, 1447a). Dans la Critique de la faculté de juger de Kant, il n’y a que deux passages où la danse est mentionnée. Cette forme d’expression artistique apparaît comme un « jeu de formes » [Spiel der Gestalten], contrairement au « jeu de sensations » [Spiel der Empfindungen] de la musique (§§ 14, 52). Dès le début de ses Leçons d’esthétique, Hegel nous met en garde contre les arts imparfaits [unvollkommene Künste], tels que la danse et le jardinage [Gartenbaukunst], qu’il ne mentionne qu’en passant, car il les considère comme secondaires2. C’est grâce à la réhabilitation nietzschéenne de la corporéité que la danse a été incluse dans la liste des théories esthétiques de manière plus continue et plus conséquente.

Ma rencontre avec la danse a également été tardive et remonte à l’an 2000. Lors du symposium Assim Falou Nietzsche III – Para uma Filosofia do Futuro (Ainsi parlait Nietzsche III — pour une philosophie du futur), organisé par l’Université Fédérale de l’État de Rio de Janeiro (UNIRIO) et l’Université de l’État de Rio de Janeiro (UERJ), j’ai donné une conférence intitulée « Pourquoi la philosophie a‑t-elle oublié la danse ? ». J’étais profondément gêné par le silence de la philosophie à l’égard de la danse (et des arts du corps en général), en comparaison à l’attention que la discipline a pu porter au cinéma ou à la littérature, par exemple. Dans le prolongement de cette communication, j’ai publié un essai3qui n’a pas eu beaucoup de répercussions dans le domaine institutionnel de la philosophie, mais qui m’a valu plusieurs invitations à participer à des groupes d’étude et des tables rondes transdisciplinaires, ce qui a déclenché mes recherches dans le domaine des arts du spectacle.

En tant que professeur à l’UNIRIO, j’ai ainsi commencé à diriger de nombreux mémoires de Master et des thèses portant sur la danse. À cette époque, j’ai orienté les travaux de spécialistes de la danse déjà renommés, telles que la critique Silvia Soter et l’ex-danseuse classique Vera Aragão. Entre 2003 et 2006, j’ai commencé à relier mon projet naissant de « pop philosophie » à des études dans le domaine des arts du spectacle en posant les questions suivantes : qu’est-ce qui constitue la dimension pop de la danse ? Comment la danse se modifie-t-elle au contact de la publicité, la mode, le vidéoclip et le jeu vidéo ? Serait-il possible d’établir un dialogue entre la danse contemporaine et les arts dits de l’image ? La danse contemporaine de Rio de Janeiro, en particulier, recyclait continuellement ses langages par contagion avec le cinéma, la vidéo et le théâtre. Mon objectif principal était d’interroger les manières dont le pop se manifeste dans la danse contemporaine carioca à partir des créations de chorégraphes comme Dani Lima, Lia Rodrigues et Micheline Torres.

Avec les philosophes et spécialistes de la danse Roberto Pereira (décédé prématurément en 2009 mais qui était à l’époque professeur à UniverCidade, à Rio de Janeiro) et Tereza Rocha (aujourd’hui enseignante-chercheuse à l’UFC, Universidade Federal do Ceará), j’ai organisé deux symposiums internationaux sur les lisières entre la danse et la philosophie, en 2005 et 2006, le PPGT/UNIRIO, en coopération avec le SESC/Copacabana, qui a accueilli des chercheurs tels que José Gil (Portugal), Isabelle Launay (France), Kuniichi Uno (Japon) et Ramsey Burt (Angleterre). En 2010, j’ai eu ma première expérience en tant que consultant philosophique sur une création chorégraphique pour le spectacle Eu prometo, isto é político [Je te promets, ceci est politique] de Micheline Torres dont la première a eu lieu au SESC-Copacabana (de Rio de Janeiro) et qui a tourné dans nombreuses villes au Brésil. J’ai de nouveau collaboré avec Micheline, en 2011 cette fois-ci, dans le processus de création du spectacle Pequenas Histórias de Pessoas e Lugares[Petites histoires de gens et de lieux].

Ma rencontre avec Bruno Beltrão

Bruno Beltrão est issu du milieu compétitif de la danse de rue, il avait eu plusieurs prix en tant que danseur avant de s’aventurer en tant que chorégraphe. Pour les critiques Silvia Soter et Roberto Pereira, ce jeune homme au crâne rasé qui portait toujours une casquette était l’un des espoirs de la danse contemporaine brésilienne. Pereira et Soter m’avaient également parlé de sa grande soif de connaissances philosophiques. Quand, en 2003, je l’ai rencontré personnellement pour la première fois, j’ai été étonné par sa maturité alors qu’il était si jeune. La Compagnie Grupo de Dança de Rua de Niterói a été créée en 1996 quand Bruno avait 16 ans !

Quelques années plus tard, en 2008, à l’occasion de la présentation de l’œuvre H3, je l’ai rencontré à nouveau lors du festival de danse contemporaine Panorama à Rio de Janeiro. Il m’a proposé de créer un groupe d’études avec lui et d’autres danseurs de sa compagnie. Durant 3 mois, nous nous sommes réunis chaque semaine, Bruno, Willow (Eduardo Hermanson, danseur exceptionnel, aujourd’hui en carrière solo), Thiago Almeida, d’autres danseurs et moi, pour parler des concepts fondamentaux de la philosophie autour des théories sur le réel et les différentes conceptions de l’art, positives ou négatives, de Platon à Heidegger en passant par Aristote, Kant et Hegel.

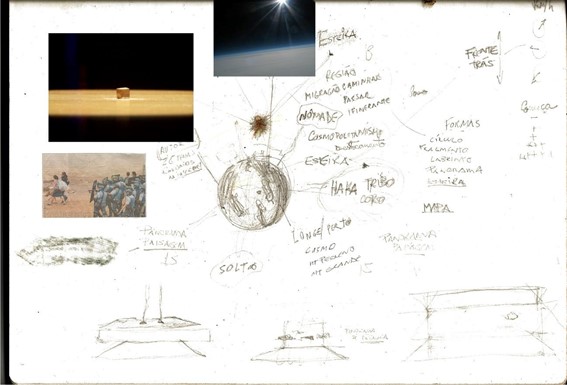

Ces échanges ont été intenses, mais ils ne misaient pas sur un projet précis. Les seules répercussions immédiates consistaient en des jeux improvisés citant des noms et des concepts de la philosophie dans les présentations ultérieures du groupe, notamment dans la reprise de Telesquat (2003), un spectacle axé sur les relations entre les corps et la technologie. Ce n’est que quelques années plus tard, en 2011, que Bruno Beltrão m’a invité à nouveau à collaborer avec sa compagnie, cette fois en tant que « philosophe de l’équipe » pendant les répétitions de CRACKz. Les répétitions et nos réunions ont eu lieu pendant environ 18 mois dans divers endroits, notamment au théâtre municipal de Niterói et au club de tennis de Grajaú à Rio de Janeiro.

Souvenirs des répétitions de CRACKz

Les répétitions étaient longues et fatigantes. Les douze danseurs et une danseuse – très jeunes, presque tous noirs, originaires des banlieues de Rio de Janeiro – se plaignaient beaucoup des blessures, des chutes et de l’usure physique survenues lors de la création du spectacle, dans une lamentation joyeuse. Les conversations philosophiques ont eu lieu en général durant les pauses pendant les répétitions, moments où ils avaient souvent des séances de kinésithérapie. Nous y mêlions des remèdes pour le corps et l’esprit. Au début, les conversations étaient accueillies avec scepticisme par les danseurs mais, progressivement, ils sont devenus de plus en plus enthousiastes. La philosophie, comme tout bon médicament (pharmakon), peut comme le disait Chico Science « à la fois organiser pour désorganiser et désorganiser pour réorganiser »4. Ces effets ne proviennent pas tant de la quantité de la drogue ou du remède, mais plutôt la manière dont chacun habite le monde (ethos) et, surtout, du moment opportun (kairós) dans lequel chacun se trouve5.

- Claire Parnet et Gilles Deleuze, Dialogues, Paris : Flammarion, 2008, p. 10. ↩︎

- G.W.F. Hegel : Ästhetik, Vol. II, Berlin : Aufbau-Verlag, 1976, p.20. ↩︎

- Charles Feitosa, « Por que a Filosofia esqueceu a Dança ? » (Pourquoi la philosophie a‑t-elle oublié la danse), in : C. Feitosa, M. Casanova, M. Barrenechea, R. Dias (orgs.), Assim Falou Nietzsche III, Rio de Janeiro : Sete Letras, p. 31 – 37. ↩︎

- Chico Science & Nação Zumbi, « Da Lama ao Caos », chanson qui mélange de rock et maracatu, parue 1994 dans LP homonyme Da Lama ao Caos, du compositeur et chanteur brésilien Chico Science (1996 – 1997). ↩︎

- Je m’inspire ici de l’épistémologie du vin décrite dans le L’homme de génie et la mélancolie — Problème XXX, ouvrage attribué à Aristote. ↩︎

- Entretien avec Ugo Neves Ugo, réalisé par Zoom, le 29 janvier 2021. ↩︎

- « CRACKz : Bruno Beltrão, Grupo de Rua de Niterói » Chaîne YouTube du Festival Panorama, 2013, disponible sur : [https://www.youtube.com/watch?v=5AhFTVcF7cA], consulté le 10 février 2021. ↩︎

- F. Nietzsche, Humain, trop humain, trad. A.M. Desrousseaux et H. Albert, §155, Le Livre de Poche, Paris, 1995. ↩︎

- Ibidem. ↩︎

- Umberto Eco, Apocalittici e integrati, Milan : Bompiani, 1964. ↩︎

- Sylvia Staude, « The Dark Side of the planet HioHop Frankfurter Rundschau », Dossier Frankfurt Book Fair, 7 octobre 2013. ↩︎

- Il s’agit de l’article Inscribing dance. Publié à l’origine dans : LEPECKI, André (ed.). Of The Presence Of The Body – Essays on dance and performance theory. Middletown : Wesleyan University Press, 2004, pp. 124 – 139. ↩︎

- Échange d’e‑mail avec Bruno Beltrão, février 2021. ↩︎

- Guy Duplat, « Beltrão : danse jubilatoire et virtuose », publié le jeudi 16 mai 2013, disponible sur : [https://www.lalibre.be/culture/scenes/beltrao-danse-jubilatoire-et-virtuose-51b72cbfe4b0de6db974885d]. ↩︎

- Échange d’e‑mail avec Bruno Beltrão, février 2021. ↩︎

- « Qu’est-ce qu’une métaphore, si ce n’est une sorte de pirouette de l’idée dont on rapproche les diverses images ou les divers noms ? » (Paul Valéry, Philosophie de la danse » (1938), in Œuvres I, Variété, « Théorie poétique et esthétique », N.R.F, Gallimard, 1957, 1857 pages, pp. 1390 – 1403. ↩︎

- Échange d’email avec Bruno Beltrão, février 2021. ↩︎