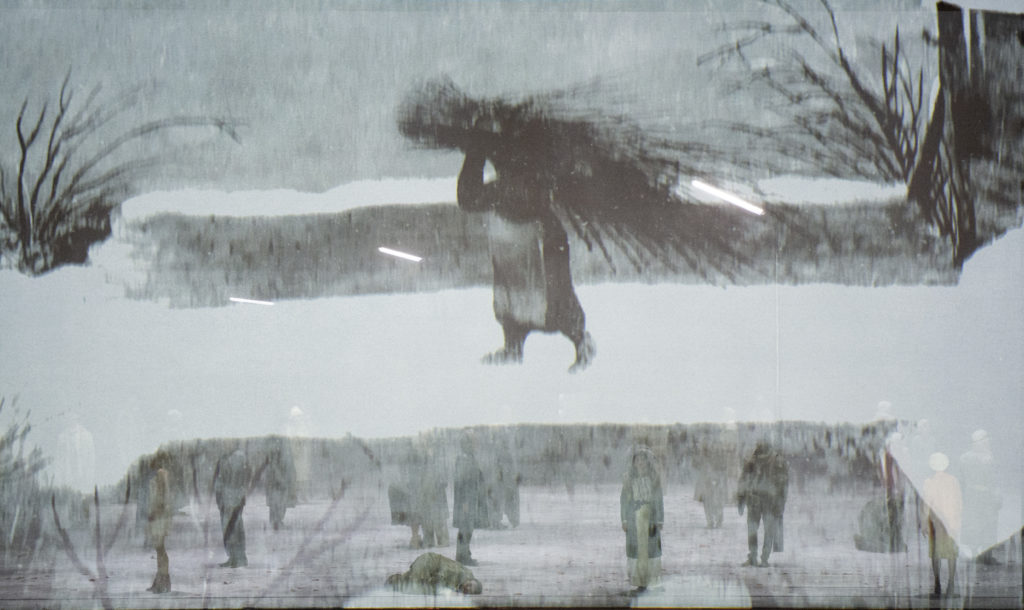

À l’ouverture de Violetter Schnee (Neige violette), opéra du compositeur suisse Beat Furrer mis en scène par Claus Guth (sur un livret de Händl Klaus), les spectateurs découvrent, en lieu et place du cadre de scène, une sorte d’immense tableau noir, entouré d’un cadre luminescent. Les deux éléments principaux de la mise en scène sont ainsi d’ores et déjà présents : la peinture, l’apocalypse qui amène au « vide incommensurable1 », et donc au noir. Puis, alors que monte de la fosse d’orchestre la musique du prologue, ce monochrome noir se colore peu à peu, se transformant en une peinture vert-de-gris évocatrice du tachisme d’un Morris Louis. À peine avons-nous eu le temps d’absorber cette première vision que le metteur en scène procède à une lente mise au point de l’image – en fait projetée sur un écran transparent en avant-scène – jusqu’à ce que qu’apparaisse finalement les Chasseurs sous la neige, tableau peint par Peter Brueghel l’Ancien en 1565 qui représente un village sous la neige lors d’un glacial après-midi de janvier. Ces deux images – le brouillard vert-de-gris et le tableau de Brueghel – sont des survivances de l’œuvre qui a inspiré l’opéra : le film Solaris du réalisateur russe Andreï Tarkovski. Beat Furrer explique ainsi lors d’une interview : « Nous sommes partis d’un seul plan du film Solaris d’Andreï Tarkovski : une vue de la planète inconnue, un brouillard qui se déplace lentement, une obscurité qui attire littéralement le spectateur2. » Et c’est bien ce que propose à chaque instant la mise en scène de Claus Guth : attirer les spectateurs dans un espace inconnu où la planéité de la peinture fusionne avec l’espace de la scène, et dans un temps inconnu où l’immobilité du tableau ralentit les mouvements des chanteurs. C’est dans cet espace-temps inconnu et nouveau que se déroule le drame apocalyptique du duo Sorokine-Händl3.

Alors que des chutes de neige ininterrompues transforment peu à peu le continent en pôle arctique, cinq personnages, trois hommes et deux femmes, sont reclus dans une confortable maison de campagne (une « vaste et antique villa » selon le texte de Sorokine4). L’atmosphère festive du début laisse peu à peu place à l’inquiétude et la défiance, avant que les personnages se retrouvent finalement tout à fait incapables de communiquer au moment où cessent les chutes de neige. Un nouveau soleil se lève enfin, mais qui émet une lumière violette ; c’est un monde autre qui apparaît aux protagonistes, et l’espoir est d’ores et déjà mâtiné d’une angoisse nouvelle. Un sixième personnage évolue, parfois en accord, parfois en contrepoint avec ce premier groupe ; il s’agit de Tanja, figure prophétique qui semble directement sortie du tableau de Brueghel.

Pour accueillir ce drame et ce ballet entre Tanja – interprétée par une actrice (Martina Gedeck) dont les interventions sont uniquement parlées – et les cinq chanteurs, Claus Guth conçoit un espace amovible à deux niveaux. L’espace de Tanja est celui du musée, et Claus Guth a recréé la salle du Kunsthistorisches Museum de Vienne où est exposé le tableau de Brueghel. Devant cet espace, mais derrière le cadre de scène luminescent et l’écran transparent, il est possible de faire monter des dessous de scène un décor représentant la maison de campagne surmontée d’une cage d’escalier. Le musée est le lieu du dehors et de l’Apocalypse, mais aussi celui du rêve et de l’espoir, symbolisé par Tanja ; la maison, quant à elle, accueille les réflexions et réactions d’un groupe humain qui tente de survivre, physiquement et psychiquement.

Un drame apocalyptique

Le tableau des Chasseurs dans la neige, projeté à l’ouverture du spectacle, fait écho à la catastrophe climatique qui, lorsque l’opéra commence, a déjà eu lieu ; la neige a tout envahi, et la nourriture manque. Claus Guth met ainsi en résonance deux épisodes, l’un historique, passé, et l’autre fictif, qu’on imagine dans un futur plus ou moins proche. En effet, lorsque Brueghel peint son tableau, l’Europe vit une période climatique qui sera baptisée le « petit âge glaciaire », période caractérisée par une série d’hivers longs et froids qui s’étend du XIVe au XIXe siècle. L’hiver 1565 aux Pays-Bas est particulièrement rude, et inspire au peintre son tableau.

Or, pendant que le tableau est projeté, on entend les voix du chœur s’élever, qui chantent un extrait du De Rerum Natura de Lucrèce ; c’est une autre forme d’apocalypse qui nous est décrite par le chœur, dans laquelle « les remparts du monde, à la manière des flammes ailées, s’effondrent […], les voûtes tonitruantes du ciel éclatent […], et la terre se retire de sous nos pieds ». Beat Furrer, sur cette phrase de Lucrèce qu’il fait durer plus de huit minutes, étire le temps, en travaillant notamment le glissement sur les voyelles en ‘slow motion’, pour donner l’impression d’une chute infinie dans le vide. Ce sont donc finalement trois catastrophes apocalyptiques qui sont superposées : deux imaginées et une historique, une de poésie, une de peinture et une d’opéra, qui ont pour point commun l’absence de maîtrise des êtres humains sur les phénomènes naturels qui les entourent.

Lucrèce tentait de comprendre comment les différents plans de l’univers pouvaient tenir ensemble ; Brueghel, dans son tableau, dépeint des paysans à la merci des conditions climatiques, et qui ne peuvent qu’attendre que le printemps arrive pour reprendre leur travail5 ; si cette dernière catastrophe climatique – celle présentée dans l’opéra – est bien du fait de l’activité humaine, le librettiste et le metteur en scène insistent ainsi plutôt sur le fait qu’une fois la catastrophe arrivée (qu’il s’agisse d’une nouvelle ère glaciaire ou de la montée des eaux), nous n’aurons pas plus de maîtrise sur ces éléments déchaînés que n’en avaient nos ancêtres, et ce malgré les progrès de la science.

En superposant ces trois temps, ils recentrent l’attention sur les réactions humaines à de telles catastrophes : comment ferons-nous face aux situations extrêmes qui très certainement nous attendent ? Sur le plateau, cette nouvelle Apocalypse (la neige y tombe de plus en plus fort, jusqu’à la tempête finale, faisant venir à l’esprit l’épisode du Déluge) apparaît comme un accélérateur d’humanité : qu’est-ce qui, de l’esprit d’entraide ou de l’aliénation, finira par l’emporter6 ?

![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)