À l’automne 2019, je découvrais d’une part Habiter en oiseau de la philosophe éthologue Vinciane Despret1, qui2 s’ouvre sur son écoute, à l’aube, d’un chant de merle dont « l’attention soutenue à faire varier chaque série de notes » la tient éveillée, saisie par cette « parole en tension de beauté et dont chaque mot importe » ; et d’autre part Le Chant des bêtes. Essai sur l’animalité à l’opéra du chercheur Jean-François Lattarico, qui part d’un double étonnement : aucune attention n’est accordée à l’opéra dans les études pluridisciplinaires consacrées aux animaux chanteurs, en particulier aux oiseaux3 dont les compétences vocales ont toujours été source de questionnement parce qu’elles sont considérées comme spécifiques aux humains, et aucune étude n’existe sur la présence et la représentation des animaux à l’opéra alors que viennent spontanément à l’esprit plusieurs œuvres du répertoire qui les concernent ou les font intervenir, que ce soit la nymphe grenouille Platée de Rameau, le bestiaire de La Petite Renarde rusée de Janáček ou les chœurs d’oiseaux dans Saint François d’Assise de Messiaen…

Or « le point de vue animal » est pris en considération depuis plusieurs décennies, en philosophie, en éthologie, en psychologie, en histoire, en littérature, en écologie, en musicologie, en acoustique4… Les animaux en général (pas uniquement nos cousins les singes) commencent à être reconnus non seulement comme des êtres sensibles mais comme des « sujets » dotés d’une condition d’existence (ce qui leur accorde des droits), capables d’apprendre, d’inventer, de créer, de changer leurs habitudes, de développer des relations complexes et coopératives, d’éprouver de l’empathie, d’exprimer une sensibilité voire une pensée esthétique, et même d’orchestrer leurs voix dans la nature ! Ce changement de regard interpelle plus que jamais face à la perte accélérée de la biodiversité, et face à l’élevage industriel ou à l’expérimentation scientifique animale. D’où un intérêt croissant pour le vivant « autre qu’humain » dans tous les domaines. Dans le domaine lyrique, il s’agissait donc de combler une lacune, comme en témoigne l’entretien que m’a accordé Jean-François Lattarico, professeur à l’Université Lyon III, dont les travaux portent principalement sur la littérature et l’opéra des XVIIe et XVIIIe siècles.

Jean-François, ton Chant des bêtes ouvre une voie inédite dans les recherches sur l’opéra, non seulement par l’imposante collecte d’œuvres lyriques où figurent des animaux, mais aussi par l’analyse que tu as menée pour montrer comment l’animalité évolue à travers l’histoire du genre jusqu’à aujourd’hui. Quel a été ton premier constat en constituant ce corpus de plus de 230 œuvres ?

L’opéra est pour moi un genre qui reflète le monde qui lui est contemporain en même temps qu’il est le lieu privilégié du merveilleux où des animaux parlent, dansent et chantent. Cela m’a renforcé dans l’idée que l’animalité est présente dans l’opéra (même si elle est limitée, par rapport à la quantité d’opéras produits depuis les origines) et qu’au fil du temps, cette présence devient plus forte et signifiante, que ce soit par les formes sous lesquelles elle se décline (allégorique, fantastique, parodique, réaliste, monstrueuse, symbolique…), mais aussi par la place que prend l’animal dans la relation entre texte et musique, en faveur d’un rapprochement progressif entre humanité et animalité à travers le son qui les réunit.

Peux-tu détailler les étapes de cette évolution ?

Avant la naissance de l’opéra, le « chant des bêtes » se cantonne à des tentatives d’illustration dans la musique instrumentale – détachée de toute sémantisation explicite –, mais il existe des restitutions vocales étonnantes comme celles de Clément Janequin dans son Chant des oiseaux (1537) ou celles d’autres compositeurs, aux xve et xvie siècles, qui ont imité musicalement et vocalement les sons produits par des tourterelles, grillons, chats, porcs, chevaux et chiens qui, avec d’autres animaux plus imposants, faisaient souvent partie intégrante des festivités au Moyen Âge et à la Renaissance.

Mais l’opéra est une autre affaire. Celui-ci est né au tournant du XVIIe siècle dans un contexte humaniste, donc éminemment anthropocentriste et logocentriste. Il s’agissait de retrouver les conditions de représentation de la tragédie grecque, qui était mêlée de musique, et de redonner au chant soliste son pouvoir de mettre en mouvement les affects dont la parole est porteuse. Si la musique a une fonction qui révèle les passions humaines par le biais du « recitar cantando » (réciter en chantant), c’est bien la parole qui est considérée comme première dans les débuts de l’opéra. Le pouvoir même d’Orphée – protagoniste inaugural et emblématique du genre lyrique dans L’Orfeo de Claudio Monteverdi (1607) –, capable de charmer par son chant jusqu’aux bêtes sauvages, dit clairement la précellence de la parole poétique magnifiée par l’accompagnement musical.

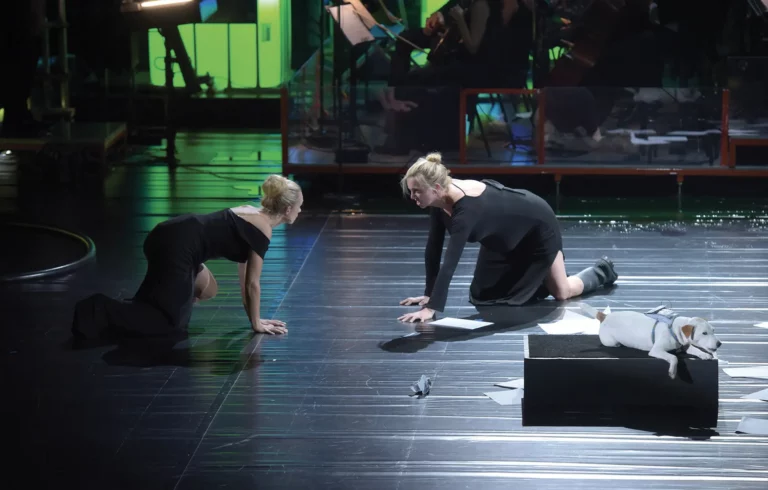

![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)