L’appel de la paysagéité

Théâtre et paysage : un alliage qui de prime abord ne va pas de soi, puisque l’un prend pour objet privilégié l’humain et ses actions, tandis que l’autre se définit et se modèle à l’échelle de la nature et de ses éléments. Néanmoins, l’usage du mot paysage se fait de plus en plus fréquent dans le discours portant sur les états de la scène actuelle et de ses mutations. C’est ainsi dans cette perspective que Hans-Thies Lehmann – ayant en vue l’œuvre de Robert Wilson, mais pas uniquement – envisage l’existence d’un « théâtre qui intègre la forme humaine comme élément dans des structures semblables à des paysages » et qui apportent « une alternative à l’idéal anthropocentrique1 ». Au refus d’une spatio-temporalité commensurable à la figure humaine, l’hypothèse d’une scène-paysage invite à élargir l’angle de la scène aux dimensions de la nature. Aussi ce concept, lorsque rapporté à des esthétiques contemporaines qui échappent à une logique strictement mimétique, se réfère moins aux tentatives de représenter des milieux naturels qu’aux formes scéniques dans lesquelles on peut percevoir des traits de paysagéité.

Concevoir la paysagéité, c’est d’abord se détacher du paysage en tant qu’objet, c’est – à l’image d’une intrigante peinture de Magritte, nommée Les Charmes du paysage (1928) – considérer que le paysage a quitté son cadre, non pas parce qu’on l’a tué, mais parce qu’il s’est émancipé de son contenu. Mais si la paysagéité s’est libérée de la toile, la tentation d’entrer dans l’espace vide du cadre, d’autant plus qu’il y a une brèche entre lui et le mur, est prégnante.

Le paysage n’existe pas en soi. C’est une construction de l’esprit humain déterminée – avant de désigner un genre pictural et d’être associée, de manière trop générale, à l’environnement – par une relation entre un sujet et un lieu. Le paysage est un ensemble de pays vu de quelque part, son unité est donc circonscrite par un point de vue.

L’histoire de l’art pictural au xxe siècle montre bien que le paysage se définit de moins en moins par ses motifs privilégiés (la montagne, la forêt, etc.) que par une organisation particulière du regard.

Ainsi, le premier trait – littéralement – auquel l’œil humain identifie « un ensemble de pays », c’est l’horizon. Qu’il soit perçu in situ ou par la médiation d’une technique picturale, c’est lui qui, tout en délimitant le visible et l’invisible, assigne au paysage son unité. Percevoir l’horizon est une expérience visuelle singulière, qui engage le corps dans une relation de frontalité immersive avec ce qu’il voit : on est toujours à la fois devant et dans un paysage. Parce qu’elle suggère immédiatement l’existence d’un hors-champ, cette « limite ouvrante2 » rappelle que dans un paysage il y a toujours quelque chose qui se dérobe à la vue, comme si le paysage ne pouvait exister que dans le débordement de son cadre.

Un deuxième trait de paysagéité se conjugue, inévitablement, au premier : l’acentrement. Contrairement à une logique hiérarchique d’organisation spatiale, fondée sur la distinction centre-périphérie, le schème visuel du paysage est régi par une dynamique corrélationnelle. Rien n’est au centre, tout est entre. L’unité acentrée du paysage s’attache à une conception de l’espace fondée sur le vide et le plein, propre par exemple à la pensée taoiste qui anime l’esthétique paysagère de la Chine ancienne. La présence de l’horizon suppose l’existence du vide, un vide nécessaire pour que le regard du spectateur avance jusqu’à la limite du visible. Une telle structuration visuelle ne dépend pas de l’absence de l’humain, mais exige qu’il y trouve sa place et sa forme :

Lorsqu’on insère des personnages dans un paysage, les traits utilisés pour dessiner ces personnages doivent être en accord avec ceux utilisés pour dessiner les montagnes, les rochers, les arbres, les plantes, etc.3

De même qu’en peinture il faut, comme le préconisent les traités chinois, trouver la juste valeur tonale de l’humain au sein de la composition, au plateau il est question de concevoir la présence humaine non pas comme le mât de l’organisation scénique, mais comme des traits en mouvement. Si la scène anthropocentrique, prenant l’homme pour centre et mètre étalon, s’est construite sur des conventions et des techniques qui organisent le regard des spectateurs autour de la figure humaine et de ses actions, la scène-paysage, structurée par l’horizon, met en place des stratégies capables de décentrer l’attention privilégiée qu’on porte habituellement sur l’acteur.

Les scènes au centre vide : une poétique des distances

Une des manières, sans doute la plus littérale, de décentrer l’attention visuelle du spectateur est de garder vide le centre géométrique de l’aire de jeu. Il existe alors en tant que présence, comme un pivot creux et agissant autour duquel s’équilibrent les forces en présence sur la scène.

Les mises en scène de Claude Régy exemplifient bien ce procédé : ainsi du dessin scénique de Variations sur la mort (2003). Pour ce texte de Jon Fosse dont l’action se passe dans un lieu indéfini, le metteur en scène et son scénographe, Daniel Jeanneteau, ont projeté un espace vide donnant sur un trou noir. Une plateforme, démesurément grande et d’une blancheur irradiante, semble flotter au milieu de la noirceur profonde et sans limites qui l’environne. Sa ligne de fond se dessine comme une ligne d’horizon au ras du sol. Comme s’ils surgissaient de l’infini, les acteurs en toute lenteur arrivent sur les extrémités du plateau et se tiennent à distance du centre. Ce mode d’occupation centrifuge de l’espace, plutôt que d’inciter le regard à se centrer sur un corps isolé, l’induit à tracer des lignes imaginaires entre les points formant des figures spatiales, comme des constellations. On joue aussi bien sur les symétries spatiales que sur le contraste entre le très proche et le très éloigné, créant à la fois des rapports d’une extrême proximité et de grand éloignement. La distance n’est pas uniquement perçue comme un écartement, elle est à la fois ce qui sépare et ce qui unit4.

Loin d’atténuer la présence humaine, ces espacements centrifuges génèrent, selon les mots de Claude Régy, une « sur-présence » : « Quand les acteurs semblent exclus du plateau ou quand ils sont à l’inverse rapprochés du public au point de ne plus être dans l’espace scénique, commence à naître une présence prolongée dans l’invisible, une sur-présence5. » La lenteur des déplacements produit une aimantation particulière entre les corps et la lumière, qui inonde le plateau de manière homogène. Perçues comme des mirages, les présences humaines semblent être des prolongements des rayons solaires. À force de fixité, un effet de halo surgit autour des images corporelles qui gagnent un grain auratique. Comme les peintres chinois qui accordaient les traits utilisés pour dessiner les personnages à ceux employés pour dessiner les éléments de la nature, Claude Régy dessine les formes humaines comme des chairs spectrales, gardant ainsi une continuité entre le vide et la matière.

Faces lointaines

Traditionnellement, dans un rapport scène/salle frontal, faire monter un acteur à la face est une stratégie efficace lorsqu’on cherche à le détacher au premier plan du champ visuel du spectateur. Dans cette même logique, les déplacements horizontaux qui n’impliquent pas de changement de plan, signalent des mouvements secondaires qui servent généralement de toile de fond à l’action principale. C’est en contrecarrant cette logique hiérarchique entre face et lointain que Maguy Marin conçoit le dessin scénique d’Umwelt (2004), spectacle qui, sans doute par son inquiétante horizontalité, a connu une première réception mystérieusement violente et polémique.

Pour cette création, la chorégraphe met en place un dispositif tout aussi scénographique qu’optique, composé de trois rangées de paravents, placés en quinconce et de manière équidistante en fond de scène. Par groupes de deux à neuf personnes, les danseurs contournent les paravents en exécutant des actions quotidiennes. Passent trois personnes croquant un sandwich, quatre hommes portant des vases de fleurs, cinq autres posant une couronne sur leurs têtes, etc. Familières, mais lointaines, les silhouettes transitent entre les paravents, faisant apparaître et disparaître les instants de vie dans ces cadrages très resserrés, empruntant une trajectoire qui se répète dans un rythme régulier et inlassable, toujours dans le même sens, de la gauche vers la droite.

Comme un zootrope6, l’installation permet de créer une suite d’intervalles de visibilité, dont le continuum visuel est interrompu par une première rangée de paravents noirs, qui servent de caches. C’est ce qui donne l’impression que l’action perdure dans un hors champ. La fugacité des actions sera encore accentuée d’une part par le réfléchissement des silhouettes sur les faces miroitées des paravents, doublant et troublant la vue qu’on a des corps en mouvement, et d’autre part par le vent qui souffle sur les paravents et intensifie l’impression qu’on a de voir des images prises au vol. Lointaine et frontale, la ligne d’action horizontale produit un effet d’horizon. Le fait que toutes les actions soient perçues pendant une même durée et dans des cadres spatiaux identiques produit l’impression de voir le monde par le prisme d’une fenêtre en mouvement.

Maguy Marin déjoue ici les codes d’entrées et sorties sur lesquels s’organise traditionnellement l’évolution dramaturgique. Dans Umwelt, l’événement de l’entrée en scène est systématiquement et immédiatement désamorcé par la sortie du danseur. L’entrée-sortie de chacun s’y résume à quatre pas : un vers l’avant, deux de côté (vers sa gauche) et un dernier en arrière. Dans cette trajectoire zigzagante, la première ligne de paravents n’est jamais dépassée. Avancer est un acte mitigé, comme si la zone centrale du plateau constituait un danger, un abîme redoutable. Dans une dérive constante, les yeux, comme lorsqu’ils sont face aux figurines des stands de tirs qui défilent et échappent sans cesse à notre mire, n’ont pas le temps de s’attacher aux individualités.

Vus de loin, presque toujours de profil ou de dos, les danseurs, à l’unisson, ne font que passer. En brisant la primauté de la face, Umwelt travaille une catégorie de présence particulière, celle des figurants7. Néanmoins, la particularité de ce chœur en fond de scène, c’est qu’il tient l’unique rôle. Aucune présence au premier plan de la scène ne lui sert de contrepoint, sauf celle des déchets (emballages, pierres, trognons de pomme…) qui s’accumulent devant les paravents. Il y a quelque chose de déroutant dans le contraste entre le fond de scène plein et agité et le centre/avant-scène sale et dévasté, une tension constante s’impose. Ballotés dans leurs bulles au loin, comme séparés de l’environnement auquel ils appartiennent, les figurants ne parlent pas, ou en tout cas on ne les entend pas, c’est l’espace qui parle.

L’acteur sans face ou le visage-paysage

Revenons à Claude Régy avec l’exemple de La Barque le soir (2012), dont le texte de l’auteur norvégien Tarjei Vesaas raconte les instants de la noyade d’un homme emporté par une rivière. La composition spatiale pensée par Claude Régy et son scénographe, Sallahdyn Khatir, joue sur le contraste entre un premier plan habité par la présence d’un homme et un deuxième plan sombre à la profondeur inconnue, a priori inhabité. À l’inverse de Umwelt, c’est le premier plan du plateau qui héberge l’acteur, seul en scène. Si dans un premier temps le regard cherche coûte que coûte à s’accrocher à la face humaine, il ne tarde pas à se laisser aller dans l’obscurité environnante, inéluctablement happé par l’invisible, il adhère au lointain. Le refus du focus s’explique par des procédés optiques qui agissent sur la perception visuelle du spectateur. Le regard perd sa capacité de focalisation. La lenteur avec laquelle Yann Boudaud s’applique à articuler les mots tend et espace les traits de son visage. La sueur et la salive abondantes de l’acteur liquéfient sa peau. Sa face dégouline et ses contours se brouillent, comme si la « visagéité » échappait à sa tête. L’immobilité et la lenteur caractéristiques de l’esthétique de Claude Régy transforment le visage en paysage – le visage-paysage est une figure récurrente dans l’esthétique du metteur en scène8.

Passerelle vers l’inconnu, la face montre le lointain. Elle embarque le spectateur dans une lutte pour y voir clair. Comme La Joconde qu’on ne peut détacher du pays qui l’environne et avec lequel elle forme un tout, la présence humaine de La Barque le soir est inséparable des couches invisibles qui l’entourent. On voit un paysage d’une nature à la géographie incertaine où les matières terrestres ont été remplacées par d’énigmatiques formes phosphorescentes. Et, on voit aussi le portrait d’une identité troublée, diffractée, une étrange photographie de l’intime. La face de l’acteur devient une plaque sensible et vivante sur laquelle le spectateur projette ses visions, et l’expérience kinesthésique provoquée travaille à ce que le spectateur éprouve, à travers la quête du visible qu’elle lui tend, les sensations physiques et psychiques du drame de la noyade décrites dans le récit de Vesaas.

La face pliée de la scène : une poétique du débordement

Dans une conception anthropocentrique de la scène, le cadre vient ordonner les actions de manière à signaler au spectateur leur caractère principal ou secondaire.

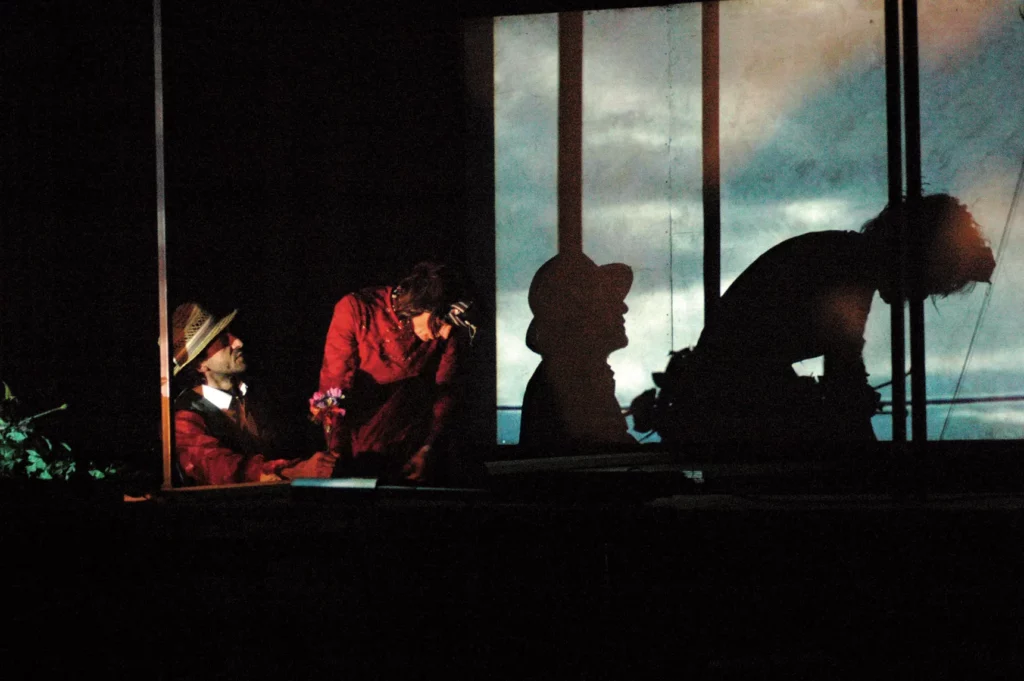

Tout autre est la logique spatiale de décadrage et de superposition déployée, comme un outil nécessaire à l’acentrement de la composition, par le Théâtre du Radeau.

Si l’œuvre de François Tanguy ne cherche en rien à représenter des milieux naturels, elle déborde de paysagéité. L’exemple de Onzième (2011) est assez significatif, notamment en ce qui concerne la manière dont la projection vidéo est travaillée. Au début et à la fin du spectacle sont projetées des images de mer et de forêt, motifs naturels typiquement paysagers, mais elles ne suffisent pas à faire paysage ; ce qui fait paysage, c’est la façon dont les projections vidéo vont faire corps avec l’architecture scénique du spectacle. Les nombreux châssis et panneaux, éléments-clés sur le plateau du Radeau, ne sont ni surfaces, ni cadres pour les images. La projection embrasse toute la largeur de la scène et le contenu paysager, somme toute assez flou, s’étale, plutôt comme une texture que comme un objet, sur l’ensemble de l’aire de jeu. Le débordement de la lumière du vidéoprojecteur, ignorant tout format d’écran, crée à la fois une ouverture grandiose de l’espace et une mise en relief des images. La frontalité immersive, propre à l’expérience visuelle de l’horizon, se produit.

Dans Onzième, comme plus généralement dans les spectacles du Radeau, rien ne s’encadre, tout déborde, à toutes les échelles. À commencer par les costumes trop lourds et trop larges dans lesquels flottent les corps des acteurs : au lieu de tailler et dessiner leurs silhouettes, ils les gonflent, comme si la chair se faisait déborder par l’excès de matière textile portée. Les corps ne se placent jamais au milieu des cadrages mais préfèrent flirter avec leurs bordures. Les châssis n’isolent pas les actions montrées. Tout semble être fait pour que l’attention soit constamment décadrée, empêchant le regard de se centrer sur les seuls corps des acteurs. De même, l’éclairage est composé d’un ensemble de projecteurs et de vidéoprojecteurs qui entourent toute la scène, sans constituer une face régulière, de façon à ce que les faisceaux de lumière pénètrent le plateau par différents angles mais aussi à différents niveaux.

La scène, telle une clairière, est illuminée de façon instable. L’éclairage n’encadre pas les corps, mais les traverse, et les acteurs, éclairés partiellement, naviguent à la lisière du clair-obscur.

La lumière éclaire autant qu’elle crée des ombres, qui ne sont que les reflets de la lumière qui a débordé la matière qu’elle éclaire.

La poétique du débordement qui s’affirme chez Tanguy va de pair avec un refus de symétrie et de perpendicularité de la forme orthogonale du cadre : semi-diagonales, châssis légèrement de travers par rapport à la frontalité, déplacements obliques et asymétriques… La face est troublée sur tous les plans et le regard dérive à l’intérieur de cet espace de jeu aux bords mouvant, indéniablement baroque, qui ne cesse, pour paraphraser Deleuze, de faire des plis9. Les plis accueillent les trous nécessaires à l’excès de plein qui s’accumule sur la scène, les ombres replient les matières sur elles-mêmes, l’asymétrie et l’inflexion des lignes de composition de l’espace plient l’aire de jeu, tel un labyrinthe à travers lequel le regard du spectateur devra lui aussi se plier.

À la logique d’encadrement et de centralisation, qui ordonne la composition des espaces clos et finis, se substitue celle de l’espacement et du débordement propre à la composition des espaces infiniment ouverts. Des présences-pli, des présences sans visages, des présences figurantes, des présences auratiques… ce sont autant de déclinaisons qui se dégagent de ces scènes-paysage où l’humain perd la face, devient hybride, pour tisser des liens nouveaux et inattendus avec son environnement. L’acteur cesse d’être le médiateur privilégié du sens à l’intérieur d’un cadre donné et devient, comme on le dit d’un corps apte à transmettre la chaleur ou l’électricité, un conducteur, un conducteur du sens, un repère de lecture au sein d’un espace vaste et aux parcours sinueux.

- Hans-Thies Lehmann, Le Théâtre postdramatique, trad. Philippe-Henri Ledru, Paris, L’Arche, 2002, p.127. ↩︎

- Michel Collot, La Pensée-paysage, Arles, Actes Sud, 2011, p.94. ↩︎

- François Cheng, Souffle-esprit, Paris, Seuil, 1989, p.132. ↩︎

- Comme le décrivait Paul Zumthor, « l’espace naît de la conscience que je prends de ce double effet » : Paul Zumthor, La Mesure du monde, Paris, Editions du Seuil, 2014, p.15. ↩︎

- Claude Régy, L’ordre des morts, Besançon, les Solitaires Intempestifs, 1999, p.54. ↩︎

- Le zootrope est un jouet optique fondé sur la persistance rétinienne. C’est un tambour percé de fentes verticales, qui abrite à son intérieur une bande de dessins. Lorsque ce dispositif se trouve en rotation, la série d’images s’anime, figurant un être dans les diverses attitudes qui correspondent aux phases successives d’un même mouvement. ↩︎

- « Les figurants figurent, ils n’agissent pas. Lorsqu’ils bougent, ils sont plutôt agis par un effet de masse qui les entraîne dans un vaste mouvement, un dessin général dont chaque figurant n’est que le segment, le carré de mosaïques, juste un point quelquefois » : Georges Didi-Huberman, Peuples exposés, peuples figurants, Paris, les Éditions de Minuit, 2012, p.151. ↩︎

- On la retrouve notamment dans Paroles du sage (1995): « Il y a un acteur qui prend une place et qui ne la quitte pas, mais en même temps on s’aperçoit justement qu’il n’y a pas d’immobilité, que le visage est un paysage toujours changeant, que le corps agit, bouge, émet, et que la fusion de la parole et du corps est visible. (…) Son corps irradiait. Son visage, à force de fixité, produisait des hallucinations. Je le voyais vieillard, enfant, garçon, demeuré, je voyais quelqu’un de brûlé, de blanchi dans un excès de lumière. La lumière était fixe. On croyait qu’elle bougeait. Donc, la vision se transforme dans l’imaginaire » : Claude Régy, L’Ordre des morts, op. cit., p.48 – 49. ↩︎

- « Le Baroque (…) courbe et recourbe les plis, les pousse à l’infini, pli sur pli, pli selon pli. Le trait du Baroque, c’est le pli qui va à l’infini » : Gilles Deleuze, Le Pli, Leibniz et le baroque, Paris, Éditions de Minuit, 1988, p.5. ↩︎