Auteur, performeur, comédien, chanteur, metteur en scène : difficile de définir David Noir, époustouflante bête de scène allergique aux taxons, qui se carapate dès qu’on tente de l’étiqueter. Ce héros limite borderline hante le cabaret Le Secret avec ses anticréatures, flirtant avec ce que Ghérasim Luca nomme « la mort, la mort folle, la morphologie de la méta, de la métamort, de la métamorphose ou la vie, la vie vit, la vie-vice, la vivisection de la vie ». « Je hais le théâtre, ses saltimbanques crados, ses lourdeurs de mises en scène sinistres, hystériques ou compassées. Mais j’en adore la nature, les techniques et les interprètes éclairés », dit David Noir, qui, quand il ne se déshabille pas, se maquille à vue, pour inviter le public à quitter ses oripeaux…

Comment créez-vous vos personnages de scène par le maquillage ?

Le maquillage fait advenir le jeu. Comme le tableau apparaît sous le pinceau, le personnage advient à force de glacis superposés. C’est même une erreur fatale et une impasse de vouloir d’abord un personnage et la meilleure façon de ne pas le faire apparaître. Ce que je crée dépend de l’humeur, de l’ambiance du spectacle, de ce que jouent les autres, un peu comme si je manipulais de la pâte à modeler en direct. C’est d’ailleurs pour cela que j’apporte toujours plus de matériel que ce dont j’ai besoin. Mon processus de création au cabaret ne part pas des figures à interpréter. Souvent, je m’intéresse d’abord à une chanson, soit que je l’aime bien, soit que je ne l’aime pas. Elle me fait penser à une situation qui m’amène à une façon de l’incarner. J’ai aussi beaucoup travaillé au Générateur, lieu dédié à la performance, où j’ai créé des textes, des vidéos, en faisant toujours en sorte que tout advienne simultanément, un peu à la manière dont fonctionne le cerveau. J’y ai posé des esquisses dans lesquelles je vais parfois puiser.

J’affronte souvent les figures intouchables, car rien ne m’ennuie plus que la sacralisation. L’adoration dont on nimbe les idoles me pousse à la satire et à la caricature. Il y a aussi des choses qui reviennent de l’enfance, comme la terreur que provoque Gérard Lenormand, qui semble possédé quand il chante. Mais aussi des caractères animaux ou les créatures du cinéma fantastique comme quand je chante J’ai un problème en Nosferatu avec Jeanne Plante. J’opère un peu comme si j’écrivais une pièce en miniature à l’intérieur de laquelle surgit la caricature.

Vous choisissez donc à chaque fois la provocation ?

Pas seulement. J’ai surtout envie de dire aux gens d’arrêter de se raconter des blagues. Ne soyez pas dupes de vos propres postures ; n’admirez pas au mauvais endroit ; ne jouez pas votre rôle de public ; cessez d’être captifs de la fausse magie de l’incarnation ! Je me maquille à vue pour leur en livrer les clés. Cela explicite le contrat, la connivence que l’on établit avec eux. On a besoin d’une intelligence commune, d’une complicité à laquelle on ne force personne. Disons que je tente seulement quelque chose, histoire de s’amuser ensemble, ce que les gens comprennent. L’acteur comme le public sont dans leur rôle et ils pensent qu’ils existent ainsi. Cette illusion est sympathique mais ridicule. Je considère que toutes les croyances sont néfastes et que le discours qui les sacralise est obscène. Sachant qu’il y a aussi un ridicule du sulfureux et de la provocation, dont il faut également se méfier. Je crois que je me déguise et que je me maquille pour révéler le ridicule du costume social en le renvoyant au public à travers tous mes personnages comme à travers un miroir brisé.

Pourquoi les créer à vue ?

Parce que je n’aime pas ce que nous raconte le théâtre, ses préparations en coulisse et le faux miracle maniéré de son apparition. Je n’ai pas envie d’infantiliser le public en lui faisant croire que je vais lui montrer du merveilleux. On commence le spectacle ensemble. Je me rase, je me prépare, je me laisse guider par les autres numéros : certains de mes personnages sont comme un décor pour les autres. J’apporte une petite panoplie dans laquelle puiser et dont certaines choses ne vont pas servir. C’est aussi une façon de saper la manière habituelle de faire. L’esprit de sérieux, la convention, le beau geste, le beau mot, le faussement livresque, le trop étudié, souvent mal étudié, m’ennuient. Je cherche que le geste soit instinctif, immédiatement intelligent, en pensant à une seule chose : qu’est-ce que j’établis avec les gens ? Où et comment allons-nous tisser des choses ensemble ?

Ce travail est semblable à celui de l’archéologue. J’ai des maquillages qui datent de quinze ans, des prothèses, des postiches qui sont comme des tas d’ossements disparates ou des tessons à partir desquels je reconstitue des êtres qui n’existent pas ou plus, comme ceux du Muséum ou d’un cabinet de curiosités.

Qui sont vos créatures ?

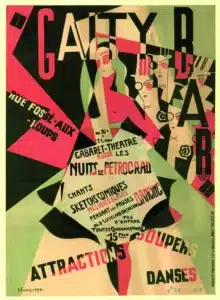

Créature, je trouve ça assez pédant. Je dirais plutôt que ce sont des incarnations qui constituent une sorte de catalogue de numéros, comme celui qu’égrène Leporello. Vartan, Ferré, Brel, c’est-à-dire les icônes qui sont déjà des caricatures d’elles-mêmes. Je vais aussi chercher dans les années 1920 – 1930 : Berthe Sylva, Damia. Mais aussi Marie-Josée Neuville, la collégienne de la chanson anti-yéyé ; Bonnie Tyler et son rock baroque, Trenet avec son côté un peu répugnant, un peu trop joufflu, hystérique de la jovialité ; Piaf pour son côté morbide et dégoûtant de pathos. Bref, tous ces poètes qui s’écoutent et que je trouve insoutenables. Je ne suis pas de protocole : mon travail est plutôt une cuisine où on goûte tout le temps. Le repas est réussi si, à la fin, on est arrivé à aborder de l’humain, en faisant en sorte que les choses qu’on croit graves, comme la mort et la maladie, soient affrontées pour être mises de côté. Si j’enfile des oripeaux, c’est pour que les gens en enlèvent un peu, pour que surgisse l’utopie d’une relation plus sincère que celle d’un théâtre léché. Celle d’une improvisation guidée qui revendique son incohérence puisque personne ne fonctionne jamais de façon logique. Je crée des êtres comme les écorchés en carton-pâte qui essaient de se rapprocher de la vérité de notre être, autour duquel on ne peut que tourner en s’amusant sans amais l’atteindre.